1/ “Sulle spalle dei giganti” – Ottavo incontro. L’io spezzato e la domanda di assoluto: Luigi Pirandello, di Franco Nembrini 2/ “Sulle spalle dei giganti” – Nono incontro. La rivoluzione del ‘68: un appuntamento mancato? Pier Paolo Pasolini, di Franco Nembrini 3/ “Sulle spalle dei giganti” – Decimo incontro. Guareschi, Buzzati. Il passato è perduto per sempre?, di Franco Nembrini

- Tag usati: dino_buzzati, franco_nembrini, giovannino_guareschi, luigi_pirandello, pier_paolo_pasolini

- Segnala questo articolo:

1/ “Sulle spalle dei giganti” – Ottavo incontro. L’io spezzato e la domanda di assoluto: Luigi Pirandello, di Franco Nembrini

Riprendiamo sul nostro sito la trascrizione dell’VIII incontro tenuto da Franco Nembrini per il ciclo Sulle spalle dei giganti il 16 febbraio 2018 a Roma. I neretti sono nostri ed hanno l’unico fine di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Letteratura. Per altri testi e audio di Franco Nembrini, e in particolare per l’intero ciclo Sulle spalle dei giganti, clicca sul tag franco_nembrini.

Il Centro culturale Gli scritti (1/7/2018)

Franco: Buona sera a tutti. Le nostre serate diventano sempre più impegnative, spero siate pronti. Leggerò molto, e vi sono molto grato per questo perché mi costringete a prendere in mano testi che ho frequentato per tanti anni mentre insegnavo, ma era da tempo che non li toccavo più. Lo spirito, ha detto don Fabio, parla attraverso i grandi geni e i grandi profeti. La parola poeta è compresa nella parola profeta, vi ho fatto notare tante volte, e mi ha sempre stupito vedere che è proprio vero, lo Spirito Santo fa davvero quello che vuole.

Riparto dal punto esatto in cui ci siamo lasciati la volta scorsa: abbiamo visto nel Positivismo della seconda metà dell’800, nel tentativo del Verismo, di Verga in particolare, la pretesa moderna di conoscere la verità. Perché tutto il problema è questo: se si possa crescere nella certezza del senso buono delle cose. Cosa vuol dire maturare nella vita una certezza in ordine al bene, al destino nostro e di tutta l’umanità. Abbiamo visto la parabola della modernità arrivare fino a questo momento che ho descritto in modo un po’ rozzo, ma molto interessante: la pretesa dell’uomo moderno di poter conoscere la verità nella sua oggettività.

C’è un ultimo punto che la volta scorsa ho omesso, lo riprendo adesso: l’aspetto finale della parabola del Verismo, il suo fallimento. Nel senso che parte della critica ha fatto notare che l’ultima raccolta di novelle di Verga, che si chiama “Don Candeloro e C.i” è molto interessante perché è proprio una sconfessione di quella pretesa, tant’è che i protagonisti di quest’ultima raccolta sono una famiglia di teatranti che gira con il suo carrozzone a rappresentare delle storie, facendo teatro girovago. Questo è interessante perché stabilisce un nesso immediato con Pirandello. Il sugo già di questa raccolta di Verga è: la vita in fondo è una finzione, della realtà, della vita, della verità non possiamo conoscere nulla, siamo tutti in qualche modo maschere o burattini, questo è il cinismo con cui Verga conclude la sua riflessione. Siamo tutti maschere, è tutta una grottesca finzione la vita, una finzione che ci vede ultimamente schiavi, servi inconsapevoli del potere. E che profezia è anche questa se pensate al modo in cui gli strumenti del potere, oggi, sono in grado di entrare nelle coscienze! Oggi è veramente possibile una violenza non armata, ma mai così pervasiva della vita del singolo, di tutti.

Una grottesca finzione la vita, schiavi del potere, dove addirittura la religione svela tutta la sua falsità. La metà delle novelle di “Don Candeloro e C.i” racconta di figure di sacerdoti, più frequentemente di conventi di suore, dove è evidente che quella stessa dinamica che si vorrebbe vinta dalla religione è invece il carattere distintivo anche dei rapporti dentro una comunità monastica. Quindi, se non ve l’ho dimostrato abbastanza la volta scorsa, quell’aspetto di impossibilità del verismo, andatevi a leggere quest’ultima raccolta di novelle e vedrete.

Siamo ora nella prima metà del ‘900 con Pirandello. Questo tema della maschera, della finzione ricorre spessissimo, è proprio la parola chiave. Ma in una riflessione così acuta e così realista che fa venire veramente i brividi, perciò il pessimismo forse non è la caratteristica del nostro Leopardi, ma di tutto quello che è venuto dopo, lo dico sempre. Perché sfocia in una lucida descrizione della vita alla fine come follia, come pazzia, che in casa Pirandello è una presenza determinante.

La moglie impazzisce ed è ricoverata in un ospedale psichiatrico. Pirandello ha a che fare con la pazzia direttamente e tragicamente e diventa la cifra della sua riflessione. Per aiutarci in una produzione sterminata come la sua, evidentemente noi stasera possiamo prendere solo due o tre parole e provare a metterle a fuoco, portare a casa le due o tre parole che mi sembrano contenere e descrivere in qualche modo i passaggi fondamentali del suo percorso, della sua riflessione.

Si potrebbe, per fare le connessioni con quello che abbiamo detto negli incontri precedenti, rileggere velocemente “L’orgoglio punito” di Baudelaire, dove lui tratteggia la tragedia che verrà, descrivendo la parabola di un uomo che, illusosi di poter fare a meno di Dio, finisce senza volerlo all’inferno.

Ai tempi meravigliosi che la Teologia

fioriva con più linfa e con più energia,

si narra che un giorno uno fra i dottori più valenti –

dopo aver forzato tanti cuori indifferenti;

averli smossi nel fondo dei loro neri meandri,

dopo aver superato verso le glorie sante

strani sentieri da lui stesso ignorati,

dove solo i puri Spiriti erano forse passati

come chi sia salito troppo in alto, dal panico

afferrato gridò, in preda a un orgoglio satanico:

«Gesù, piccolo Gesù, t’ho spinto in alto davvero!

Ma se avessi voluto attaccarti nel punto più debole,

la tua vergogna sarebbe pari alla tua gloria

e non saresti più che un feto derisorio!

La presunzione moderna, appunto, ubriaca della sua stessa saggezza, ubriaca del suo potere, l’abbiamo descritto la volta scorsa, subisce la stessa tentazione che fu di Lucifero, che fu dei primi, sostituirsi a Dio. Ma questo è il risultato: “immediatamente se ne andò la sua ragione”.

Immediatamente se ne andò la sua ragione.

Un velo nero offuscò lo splendore di quel sole;

tutto il caos si rovesciò in quella intelligenza,

tempio vivo, ripieno d’ordine e d’opulenza,

la cui volta aveva visto brillare tanto sfarzo.

S’installarono in lui la notte ed il silenzio,

come in una cantina di cui s’è persa la chiave.

Da quel giorno fu simile alle bestie randagie,

e quando se ne andava senza nulla vedere,

nei campi, senza distinguere le estati dagl’inverni,

sporco, inutile e laido come cosa da buttar via,

dei fanciulli faceva il trastullo e l’allegria.

Questa profezia di Baudelaire che ho voluto mettere all’inizio di questo nostro percorso sulla modernità, sintetizza in qualche modo quel che Pirandello ci descriverà stasera. Se non c’è un punto di verità, “se Dio non esiste tutto è possibile” diceva Dostoevskji. Se non c’è una verità oggettiva fuori di me, cioè se Dio non esiste, vale tutto e il contrario di tutto. Non c’è più né bene né male, né sopra né sotto, né destra né sinistra, né menzogna né verità, non c’è più niente.

Allora per entrare proprio a gamba tesa nel modo in cui Pirandello ci getta in faccia questo dramma della Verità, di sapere semplicemente se le cose stanno insieme, se hanno un senso, vi leggo alcune tra le pagine che amo di più, in particolare l’inizio di un romanzo poco letto “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”.

Tenete presente che l’onomastica in Pirandello è sempre importantissima. “Serafino Gubbio” è il rovesciamento di San Francesco: “serafico in ardore” nella Divina Commedia, “Gubbio” è evidente. Che fa anche rima con “dubbio”. È proprio il rovesciamento di quella certezza che faceva dire a San Francesco, 800 anni prima, che tutto si lega, tutto ha senso, perfino il filo d’erba, perché tutto è uno nel cuore e nella sapienza di Dio. Bisogna dire prima una cosa, che si dimentica sempre quando si parla di San Francesco come l’antesignano del wwf, come il patrono dei movimenti ecologici, che per innamorarsi dell’erba, del sole e della luna, bisogna prima dire “Altissimo, onnipotente bon Signore, tue son le laude, et la gloria, et l’onore et honne benedictione”. Allora un filo d’erba è salvo, altrimenti non sta insieme niente.

Serafino Gubbio sta davanti alla realtà in quel modo che aveva detto Verga. Cosa fa di mestiere? L’operatore. Siamo negli anni della nascita del cinema e lui è quello che gira la manovella: il titolo originale dell’opera era “Si gira!”, pubblicato a puntate. Poi è diventato, quando è stato pubblicato in volume, “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”. Sentite:

Studio la gente nelle sue più ordinarie occupazioni, se mi riesca di scoprire negli altri quello che manca a me per ogni cosa ch’io faccia: la certezza che capiscano ciò che fanno.

In prima, sì, mi sembra che molti l’abbiano, dal modo come tra loro si guardano e si salutano, correndo di qua, di là, dietro alle loro faccende o ai loro capricci. Ma poi, se mi fermo a guardarli un po’ addentro negli occhi con questi miei occhi intenti e silenziosi, ecco che subito s’aombrano. Taluni anzi si smarriscono in una perplessità così inquieta, che se per poco io seguitassi a scrutarli, m’ingiurierebbero o m’aggredirebbero.

Perché questo sguardo è quello di chi, se non ha la verità, almeno la cerca. E quando ti guarda negli occhi uno che cerca la verità tu, se non cerchi la verità, sei a disagio, quello sguardo ti infastidisce. Quando si dice che un santo ti guarda negli occhi e ti costringe ad abbassare lo sguardo, perché non lo reggi, è perché la verità funziona così, la verità giudica. Se sei sotto lo sguardo della verità un po’ di movimento dentro ce l’hai. Quando la Girolama del Miguel Manara, che vi ho raccomandato tante volte di leggere, una ragazzina di sedici anni che dice al cavaliere che ne ha fatte di cotte e di crude “io non temo il vostro sguardo su di me” per tre volte, descrive questo.

No, via, tranquilli. Mi basta questo: sapere, signori, che non è chiaro né certo neanche a voi neppur quel poco che vi viene a mano a mano determinato dalle consuetissime condizioni in cui vivete.

Ci dice Pirandello: “tranquilli, lo so che siete anche voi nel casino come me” perché c’è un oltre in tutto. Montale avrebbe detto: “Tutte le cose portano scritto ‘più in là'”. Dante avrebbe detto più radicalmente: “Tutto è segno di qualcosa d’altro. “C’è un oltre in tutto”, dice Pirandello:

Voi non volete o non sapete vederlo. Ma appena appena quest’oltre baleni negli occhi d’un ozioso come me, che si metta a osservarvi, ecco, vi smarrite, vi turbate o irritate.

Conosco anch’io il congegno esterno, vorrei dir meccanico della vita che fragorosamente e vertiginosamente ci affaccenda senza requie. Oggi, così e così; questo e quest’altro da fare; correre qua, con l’orologio alla mano, per essere in tempo là. – No, caro, grazie: non posso! – Ah sì, davvero? Beato te! Debbo scappare… – Alle undici, la colazione. – Il giornale, la borsa, l’ufficio, la scuola… – Bel tempo, peccato! Ma gli affari… – Chi passa? Ah, un carro funebre… Un saluto, di corsa, a chi se n’è andato. – La bottega, la fabbrica, il tribunale…

Nessuno ha tempo o modo d’arrestarsi un momento a considerare, se quel che vede fare agli altri, quel che lui stesso fa, sia veramente ciò che sopra tutto gli convenga, ciò che gli possa dare quella certezza vera, nella quale solamente potrebbe trovar riposo. Il riposo che ci è dato dopo tanto fragore e tanta vertigine è gravato da tale stanchezza, intronato da tanto stordimento, che non ci è più possibile raccoglierci un minuto a pensare. Con una mano ci teniamo la testa, con l’altra facciamo un gesto da ubriachi.

– Svaghiamoci!

Sì. Più faticosi e complicati del lavoro troviamo gli svaghi che ci si offrono; sicché dal riposo non otteniamo altro che un accrescimento di stanchezza.

Guardo per via le donne, come vestono, come camminano, i cappelli che portano in capo; gli uomini, le arie che hanno o che si dànno, ne ascolto i discorsi, i propositi; e in certi momenti mi sembra così impossibile credere alla realtà di quanto vedo e sento, che non potendo d’altra parte credere che tutti facciano per ischerzo, mi domando se veramente tutto questo fragoroso e vertiginoso meccanismo della vita, che di giorno in giorno sempre più si còmplica e s’accèlera, non abbia ridotto l’umanità in tale stato di follia, che presto proromperà frenetica a sconvolgere e a distruggere tutto. Sarebbe forse, in fin de’ conti, tanto di guadagnato. Non per altro, badiamo: per fare una volta tanto punto e daccapo.

Quest’espressione vi prego di segnarla perché mi sembra una delle due o tre parole che in Pirandello sono decisive. Perché il problema che abbiamo nella vita è che c’è una scontentezza rispetto alla vita stessa che sembra crescere con il tempo e con gli anni. E così un vecchietto che, senza dirlo al bar, di notte va a bussare alla porta di Gesù a chiedergli: “si potrebbe fare punto e a capo? Si potrebbe ricominciare? Si può rinascere di nuovo?”. Alla risposta di Gesù “Sì” rimane un po’ tramortito e incredulo chiede: “Ma posso forse rientrare nel ventre di mia madre?” e Gesù gli dice: “No, ma quello che è impossibile agli uomini è possibile allo Spirito”.

Tutto il tema di Pirandello secondo me è questo: “Si può rinascere di nuovo? Si può provare a ricominciare?” Poi leggeremo qualche riga del grandissimo romanzo che è “Il fu Mattia Pascal” che è il racconto, con un’invenzione artistica geniale, di un uomo che ha la possibilità di ricominciare daccapo. Dopo ve lo racconto in breve.

Qua da noi non siamo ancora arrivati ad assistere allo spettacolo, che dicono frequente in America, di uomini che a mezzo d’una qualche faccenda, fra il tumulto della vita, traboccano giù, fulminati. Ma forse, Dio ajutando, ci arriveremo presto. So che tante cose si preparano. Ah, si lavora! E io – modestamente – sono uno degli impiegati a questi lavori per lo svago.

In questo senso vi dicevo che questi, che sono stati accusati dal progressismo positivista di essere degli sfigati, dei malati, dei disadattati, sono invece i primi grandi profeti che sulla modernità hanno detto il vero. Per esempio sul fatto di identificare il progresso scientifico, tecnologico, con il progresso tout-court dell’uomo è assurdo. Chi l’ha detto che scoprire l’energia nucleare, che è evidentemente un progresso, abbia voluto dire un progresso dell’umanità in quanto tale? Andate a chiederlo a Nagasaki. Si capisce? Ma agli inizi del ‘900 riuscire a dire così non era scontato.

L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciajo le sue nuove divinità ed è diventato servo e schiavo di esse.

Viva la Macchina che meccanizza la vita!

Vi resta ancora, o signori, un po’ d’anima, un po’ di cuore e di mente? Date, date qua alle macchine voraci, che aspettano! Vedrete e sentirete, che prodotto di deliziose stupidità ne sapranno cavare.

Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?

È per forza il trionfo della stupidità, dopo tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano rimanere strumenti e sono divenuti invece, per forza, i nostri padroni. […]

Non dico di no: l’apparenza è lieve e vivace. Si va, si vola. E il vento della corsa dà un’ansia vigile ilare acuta, e si porta via tutti i pensieri. Avanti! Avanti perché non s’abbia tempo né modo d’avvertire il peso della tristezza, l’avvilimento della vergogna, che restano dentro, in fondo. Fuori, è un balenìo continuo, uno sbarbàglio incessante: tutto guizza e scompare.

Che cos’è? Niente, è passato! Era forse una cosa triste; ma niente, ora è passata.

C’è una molestia, però, che non passa. La sentite? Un calabrone che ronza sempre, cupo, fosco, brusco, sotto sotto, sempre. Che è? Il ronzìo dei pali telegrafici? lo striscìo continuo della carrùcola lungo il filo dei tram elettrici? il fremito incalzante di tante macchine, vicine, lontane? quello del motore dell’automobile? quello dell’apparecchio cinematografico?

Il bàttito del cuore non s’avverte, non s’avverte il pulsar delle arterie. Guaj, se s’avvertisse! Ma questo ronzìo, questo ticchettìo perpetuo, sì, e dice che non è naturale tutta questa furia turbinosa, tutto questo guizzare e scomparire d’immagini; ma che c’è sotto un meccanismo, il quale pare lo insegua, stridendo precipitosamente.

Si spezzerà?

Ah, non bisogna fissarci l’udito. Darebbe una smania di punto in punto crescente, un’esasperazione a lungo insopportabile; farebbe impazzire.

Ascoltare il nostro cuore ci farebbe impazzire, dice lui. Se non esiste Dio è così, si può solo far di tutto per dimenticare di averne bisogno.

In nulla, più in nulla, in mezzo a questo tramenìo vertiginoso, che investe e travolge, bisognerebbe fissarsi. Cogliere, attimo per attimo, questo rapido passaggio d’aspetti e di casi, e via, fino al punto che il ronzìo per ciascuno di noi non cesserà.

Poi, nel dialogo con un amico, è messa a tema proprio la questione delle cose. Le cose esistono davvero o esistono solo perché ce le abbiamo in testa noi? E se esistono le conosciamo davvero? Sono letture pericolose, io a 17 anni ci sono impazzito su queste pagine e se a 17 anni prendi sul serio “Uno, nessuno, centomila” di Pirandello ti butti sotto un treno. Bisogna avere una certa delicatezza. Però tra noi che sappiamo che la risposta c’è, si può dire! Non si possono dire cose così sconsideratamente a chi questa debolezza la vive. Ai giovani di oggi la dici, ma spiegandogli che è tutto così vero che va letto, ma che c’è una speranza, se no è meglio non leggerle queste cose.

Scusa, e come so io del monte, dell’albero, del mare? Il monte è monte, perché io dico: Quello è un monte. Il che significa: io sono il monte. Che siamo noi? Siamo quello di cui a volta a volta ci accorgiamo. Io sono il monte, io l’albero, io il mare. Io sono anche la stella, che ignora se stessa!

Restai sbalordito. Ma per poco. Ho anch’io – inestirpabilmente radicata nel più profondo del mio essere – la stessa malattia dell’amico mio.

La quale, a mio credere, dimostra nel modo più chiaro, che tutto quello che avviene, forse avviene perché la terra non è fatta tanto per gli uomini, quanto per le bestie.

Segue questa breve paginetta, che ricorda tante delle nostre più belle opere di letteratura - finiscono tutte così! Com’è bello studiare queste cose per poter tornare sempre sulla tua vita e sul senso che le dai. Gira e rigira, a profondità diverse, da punti di vista diversi, in contesti diversi, la grande letteratura ha a tema il tuo cuore, sempre.

Allora uno quando sente dire che quello è un monte perché io lo chiamo monte, pensa subito all’inizio, al nominalismo, al dubbio che, nato in una corrente filosofica nel Medioevo, pone il dubbio che noi non possiamo conoscere davvero le cose. Andate a rivedervi la spiegazione che diedi l’anno scorso del “Nome della Rosa” di Umberto Eco, che ne costituisce la versione più moderna e intelligente.

Il nominalismo dice che in realtà noi non possiamo conoscere né noi stessi né gli altri né Dio. O meglio, siccome Dio non esiste, è un puro nome, in realtà di tutto sappiamo solo il nome. Continua Pirandello:

Perché le bestie hanno in sé da natura solo quel tanto che loro basta ed è necessario per vivere nelle condizioni, a cui furono, ciascuna secondo la propria specie, ordinate; laddove gli uomini hanno in sé un superfluo…

Altra parola importantissima in Pirandello. Per “superfluo” intende quell'”oltre” misterioso che caratterizza appunto la vita dell’uomo rispetto a quella degli animali. Termine che vorrebbe essere negativo ma che noi sentiamo religioso. Il superfluo è quel che non serve alla vita materiale, ma che serve all’uomo per vivere. Dico sempre che mio padre non sapeva l’inglese, l’informatica, la chimica e la matematica, ma viveva bene, perché sapeva del bene e del male, del dolore e della gioia, della vita e della morte. Sono queste le cose senza le quali non si può vivere. Lui qui chiama superfluo questa tensione alla verità, al bene e alla bellezza che gli animali non hanno.

…un superfluo, che di continuo inutilmente li tormenta, non facendoli mai paghi di nessuna condizione e sempre lasciandoli incerti del loro destino. Superfluo inesplicabile, chi per darsi uno sfogo crea nella natura un mondo fittizio, che ha senso e valore soltanto per essi, ma di cui pur essi medesimi non sanno e non possono mai contentarsi, cosicché senza posa smaniosamente lo mutano e rimutano…

La parola “posa”, a me che un po’ ho il gusto della parola, non può che ricordarmi “girando senza posa per tornar sempre la donde son mosse, uso alcuno, alcun frutto indovinar non so”, il “Canto Notturno” di Leopardi.

… mutano e rimutano, come quello che, essendo da loro stessi costruito per il bisogno di spiegare e sfogare un’attività di cui non si vede né il fine né la ragione, accresce e còmplica sempre più il loro tormento, allontanandoli da quelle semplici condizioni poste da natura alla vita su la terra, alle quali soltanto i bruti sanno restar fedeli e obbedienti.

Siamo di fronte veramente a due mondi. Oggi il cristiano deve scegliere non tra i riti, andare o non andare in chiesa, ma come usare la testa. Sono due mondi. Uno che dice: “fatti non foste a viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza”, “è la cosa più grande che avete, avventuratevi fiduciosi verso la verità perché c’è. E anche conoscere tutto il male e la debolezza di cui siete fatti è il primo passo verso una verità sicura e certa”. Così che anche l’Inferno può chiudersi con la parola “stelle”. C’è un modo invece diverso, pieno di desiderio grande e magnanimo, per esempio in Leopardi. Il quale quando dice “guarda le bestie, certo, a volte mi viene da dire che sono beate per non avere questo tormento addosso!”.

O greggia mia che posi, oh te beata,

Che la miseria tua, credo, non sai!

Quanta invidia ti porto!

Non sol perché d’affanno

Quasi libera vai;

Ch’ogni stento, ogni danno,

Ogni estremo timor subito scordi;

Ma più perché giammai tedio non provi.

Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,

E un fastidio m’ingombra

La mente, ed uno spron quasi mi punge

Sì che, sedendo, più che mai son lunge

Da trovar pace o loco.

“Provo anche io a fare la bestia, ma non c’è verso!” Quel desiderio ineffabile di grandezza mi tormenta e non mi lascia mai ed è proprio la cifra che mi distingue dalle bestie. Prosegue Pirandello:

Sono anch’io convinto ch’egli valga molto più d’un bruto, ma non per queste ragioni. Che giova all’uomo non contentarsi di ripeter sempre le stesse operazioni? Già, quelle che sono fondamentali e indispensabili alla vita, deve pur compierle e ripeterle anch’egli quotidianamente, come i bruti, se non vuol morire. Tutte le altre, mutate e rimutate di continuo smaniosamente, è assai difficile non gli si scoprano, presto o tardi, illusioni o vanità…

Leopardi resta sulla soglia di quella grande domanda di cosa sarà questa cosa che gli fa intuire un infinito per cui è fatto, per cui non riuscirebbe ad accontentarsi anche se possedesse il mondo intero, evangelicamente parlando. Pensate anche solo al “Pensiero LXVIII” dove il desiderio può essere riempito solo dall’infinito e dall’eterno.

Pirandello invece, insieme alla modernità, fa un passo in più. Non riescono a stare di fronte a questa esigenza e semplicemente a riconoscerla come una grandezza, la grandezza dell’uomo. Finiscono la parabola, la chiudono dicendo che allora è tutta una presa in giro. Ci attaccano la risposta che l’uomo può dare quando, eliminato Dio, gli resta in mano l’esigenza del bene che non è però più reperibile, non è più possibile.

…il bruto non ha in sé alcun superfluo. L’uomo che l’ha, appunto perché l’ha, si pone il tormento di certi problemi, destinati su la terra a rimanere insolubili.

Ma chi te l’ha detto? Perché devi chiudere? Leopardi fu più onesto. Diceva Kafka: “Non credo che la salvezza verrà ma voglio esserne degno in ogni momento”. Questa è anche la grandezza di Leopardi.

Ed ecco in che consiste la sua superiorità! Forse quel tormento è segno e prova (speriamo, non anche caparra!) di un’altra vita oltre la terrena; ma, stando così le cose su la terra, mi par proprio d’aver ragione quando dico ch’essa è fatta più pe’ bruti che per gli uomini.

Non vorrei esser frainteso. Intendo dire, che su la terra l’uomo è destinato a star male, perché ha in sé più di quanto basta per starci bene, cioè in pace e pago. E che sia veramente un di più, per la terra, questo che l’uomo ha in sé (e per cui è uomo e non bruto), lo dimostra il fatto, ch’esso – questo di più – non riesce a quietarsi mai in nulla, né di nulla ad appagarsi quaggiù, tanto che cerca e chiede altrove, oltre la vita terrena, il perché e il compenso del suo tormento.

Ma lo dice non come attesa di una possibile verità, ma come rifugio fantastico di un uomo che quella verità sa che non c’è, è tutto diverso.

L’altra opera decisiva, per quel che conosco io, è “Il fu Mattia Pascal”, di cui vi leggo qualche pezzo. Per la ragione che ho detto prima. Questo romanzo è il disperato tentativo, e la descrizione comunque meravigliosa, di uno che dice che la vita fa schifo e che ha il sogno di rifare tutto. Il sogno che abbiamo tutti peraltro, perché tutti in qualche modo accusiamo le circostanze di esserci contro. E perciò se capita il dolore, se c’è da far fatica, se sperimentiamo il limite o la debolezza, ci sembra un’obiezione a Dio, quando invece è esattamente il contrario. Perché l’esperienza della debolezza, la tristezza e la fatica, il dolore e perfino la morte non sono altro che il modo con cui Dio ci chiama a sé. Non c’è circostanza che non sia fattore della tua vocazione. E pensare che cambiare le circostanze faciliti la vita è un’ingenuità terribile. L’ho sempre detto ai ragazzi, che essendo in qualche modo in un’età in cui certe decisioni potrebbero cambiare le circostanze, aspettano solo di andar via di casa. Devono decidere dove andare a lavorare, dove vivere, che donna sposare, dove far famiglia. Hanno l’illusione effettivamente di poter determinare loro stessi circostanze più favorevoli alla vita. Non sanno cosa li aspetta. E allora devi dirgli: “Guarda che se non ami questa circostanza in cui sei, tu la noia mortale che ti affligge, te la porterai dietro in tutte le circostanze. Non è che perché vai in India a fare arti marziali liberandoti di tutte le circostanze, buttando a mare tutto pensando di rifarti una vita hai risolto il problema”. È il “surfismo della vita”, come mi piace chiamarlo, come Ulisse, che fa il surfista della vita. Dante invece prende il punto dove si trova e scende. Va nel profondo di quel che gli è dato da vivere. Per questo Ulisse fallisce. Arrivano allo stesso punto ma Ulisse affonda e Dante invece ce la fa. Perché uno sta nel punto della circostanza in cui Dio l’ha messo e lì cerca l’eterno, l’altro pensa che la circostanza sia sbagliata, gli sia contro, e va a cercare quella giusta.

E allora ai ragazzi bisogna dire: “Guarda che se non ami questa circostanza che Dio ti ha dato non amerai mai niente, perché dopo sei mesi che hai sposato la tua donna ti verrà il dubbio che sia quella giusta, e ti verrà l’illusione che cambiarla e cambiarne tante possa risolvere il problema dell’amore vero.”

Tutto il romanzo “Il fu Mattia Pascal” è costruito su questa idea. Pensate che trovata, per chi non sa la trama faccio una breve sintesi. C’è un uomo che proprio non ne può più, è ucciso dalla noia. Fa il bibliotecario in un posto impossibile dove non gli interessa leggere nemmeno un libro. Un mestiere inutile, fermo, polveroso, immobile. Mi ricorda la frase che mi disse quella volta un ragazzo in Ucraina: “Va tutto bene. La tragedia è che non succede niente”. Perché è di questo che l’uomo ha bisogno per vivere: una novità. Che la vita rinasca sempre.

Insomma, questo signore fa una vita d’inferno, ha una moglie insopportabile, da cui gli nascono due bambine che descrive in modo terrificante, come due gattini che si graffiano e si ammazzano continuamente. Una vita dove davvero le circostanze sono odiabili. Gli succede che durante un viaggio ad un certo punto va a giocare al Casinò, vince un sacco di soldi e vuol tornare a casa per vendicarsi delle circostanze. Ma sul treno, apre il giornale, e legge che è morto. Per un equivoco hanno trovato in un canale un cadavere in avanzato stato di decomposizione e hanno pensato che fosse lui. Quindi viene dichiarato morto, sepolto secondo tutte le regole. E di colpo capisce che ha la possibilità di rinascere: una nuova identità, una nuova vita, la moglie lo pensa morto. Inizia a ricostruirsi una vita, assumendo il nome di Adriano, cioè si ricomincia con la A. E incontra addirittura, quando arriva a Roma, quella che sembra essere l’anima gemella, tale Adriana appunto, l’altra metà di cui sempre ha avuto bisogno per essere felice.

“Mattia ritorna al lavoro in biblioteca, in una oppressione intollerabile, una immobilità e perciò rabbia e schifo di vivere”. Questa noia gli ritorna continuamente, per vincerla fa un viaggio a Nizza, ma legge della possibilità di vincere alla roulette e vince effettivamente una somma enorme. E sul treno, come vi dicevo legge la notizia della sua morte.

Ero solo ormai, e più solo di com’ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel presente d’ogni legame e d’ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato, e con l’avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio.

Ah, un pajo d’ali! Come mi sentivo leggero!

Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me, ormai, ragion d’essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal.

Stava a me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo destino…

Lo sentite? Nuovo, qualcosa di nuovo, finalmente si può ricominciare! Si può fare punto e a capo. E cosa fa prima di tutto? Va dal barbiere e si cambia i connotati. Perché uno quando rifiuta le circostanze in realtà rifiuta se stesso e quel mascheramento continuo che è il tatuaggio per esempio, per il quale tutti mi rimproverano di non capire che è un nuovo linguaggio, che esprime un’identità, è falso. Tant’è vero che, dice il testo “era già brutto prima, uscì dal negozio che era un mostro”.

Ci sono pagine di riflessione su questa questione della sua immagine. Si guarda intorno, osserva il mondo, con l’aria comunque di esserne ormai padrone, e la domanda però che gli viene, a proposito appunto del progresso, è: “Perché tutto questo stordimento di macchine? Che farà l’uomo quando le macchine faranno tutto? Si accorgerà allora che il cosiddetto progresso non ha niente a che fare con la felicità?” E come è vero! Come è vero oggi, pensando che sono cose dette 120 anni fa. Perché, da un certo punto di vista, il progresso che vedevano loro un pochino con la felicità ci aveva a che fare, perché se invece che vivere con le candele potevi con un bottone fare arrivare la luce era uno star bene davvero. E se c’era da mangiare per tutti invece che fare la fame, era meglio.

Questi poeti hanno intravisto profeticamente quella tristezza infinita del progresso di oggi. Ma quel che vedevano giustificava invece l’idea che il progresso tecnologico rendesse un po’ più felici gli uomini. Potevano aver vissuto questa illusione, come hanno fatto a vedere che non era vero? Vedevano la medicina curare malattie che una volta erano pestilenziali, e si viveva meglio. Loro vedevano un progresso che davvero avvicinava un po’ l’uomo alla felicità, ma i profeti sono andati più in là e hanno visto che invece non era così, che la fonte vera della felicità è un’altra. Ha un’altra sorgente la felicità degli uomini.

Il nostro Mattia arriva addirittura in Piazza san Pietro, decide di andare a vivere a Roma e fa impressione perché c’è una pagina dove lui, di fronte alla maestosità della Basilica è come se si avvicinasse un pochino all’idea giusta, che forse c’è qualcosa che ci abbraccia davvero.

Ricordo, una notte, in piazza San Pietro, l’impressione di sogno, d’un sogno quasi lontano, ch’io m’ebbi da quel mondo secolare, racchiuso lì, tra le braccia del portico maestoso, nel silenzio che pareva accresciuto dal continuo fragore delle due fontane. M’accostai a una d’esse, e allora quell’acqua soltanto mi sembrò viva, lì, e tutto il resto quasi spettrale e profondamente malinconico nella silenziosa, immota solennità.

Quante volte andiamo in chiesa per abitudine o registrando il fascino di una solennità che ormai è solo formale. C’è, ed è un’adesione anche affettivamente significativa: ma a che cosa? Alla solennità di un passato, che perciò genera malinconia, e perciò tristezza, non la grandezza di una presenza viva. La Chiesa ridotta, nostalgicamente, a ciò che di grande fu, a ciò che di grande rappresentò. Per cui si va a San Pietro, si fanno gli anni santi, i pellegrinaggi, ma come per sostenere una nostalgia che è debole, perché poggia sul passato e ha bisogno di rinverdirlo costantemente. Quant’è diverso invece accostarsi alla Chiesa come luogo di una presenza viva e vera.

Mattia incontra questa Adriana, A.A. l’altra metà, che è una ragazza religiosissima invece, che di nascosto gli riempie l’acquasantiera sul comodino che lui prende per un posacenere e ci spegne i mozziconi.

Mi voleva dunque santo quella minuscola mammina, se al fonte di San Rocco aveva attinto l’acqua benedetta anche per la mia acquasantiera?

Non sarà un caso, vero? Vi ricorda qualcosa San Rocco? La chiesa dove si è convertito Manzoni il quale racconta della propria conversione quando, probabilmente, colpito da un attacco di agorafobia, si rifugia nella chiesa di San Rocco per respirare.

La ragazza, Adriana, cerca di convertirlo andando ad attingere alla chiesa di San Rocco, quindi l’autore crea un parallelo con una possibile conversione, che però non avverrà. E non avverrà perché se Dio non c’è, l’amore è impossibile. Quel che fu possibile per quel matrimonio, che era partito male - “questo matrimonio non s’ha da fare, né oggi né mai” -, ma che si conclude bene perché c’è di mezzo una Beatrice, una Lucia, non lo è qui. Non può finire bene, perché è negata la condizione previa del cristianesimo. È tutto falso, e quindi la prima cosa che si rivela falsa è l’amore tra l’uomo e la donna. Non fosse altro perché lui deve andare con dei documenti, lui documenti non ne ha, la finzione viene a galla, e il sogno di fare punto e a capo muore in una parabola terribile che finisce con “Il fu Mattia Pascal”. Anche il nome, l’avrete capito, Pascal è il nome del grande filosofo cristiano che aveva scommesso sull’esistenza di Dio, Mattia che richiama le parole “matto” e “pazzia”: come a dire che scommettere su Dio è un fallimento, conduce solo alla follia, Dio non esiste.

“Il fu Mattia Pascal”: non sono più neanche presente a me stesso. Resta di me soltanto la forma che fu, la sostanza è persa. Era persa prima, è persa oggi, sarà persa domani. Non esiste possibilità di dare sostanza all’essere, alla propria persona. E mi viene in mente: se il problema della vita è una novità, è che rinasca, cosa vuol dire essere cristiani e prendere sul serio la frase “ecco, io faccio nuove tutte le cose”? Pensate cosa vuol dire un poema come la Divina Commedia in cui il Purgatorio, che in qualche modo è la vita su questa terra, perché è un cammino vero, dove c’è il giorno e la notte, la montagna, non si è nella fissità dell’Inferno o del Paradiso, di cui gli ultimi quattro versi sono “io ritornai dalla santissima onda / rifatto sì come piante novelle / rinnovellate da novella fronda”. In tre versi la parola “nuovo”, “puro e disposto a salire alle stelle”. Capite che è veramente cambiato il mondo? E se una risposta la modernità, così tragicamente e lucidamente consapevole del dramma che vive, se una risposta la avrà, sarà solo da cristiani che la intercettano. Ma la intercettano perché la vivono, non è veramente più tempo di arroccarsi in difesa della Chiesa, dei nostri valori, delle nostre cose. Quel mondo lì non c’è più. Adesso c’è il cuore dell’uomo ferito che sanguina nelle sue punte più acute, più profetiche, anche lontanissime dalla Chiesa, nemiche della Chiesa. Cosa c’entra? Anche Gesù non aveva mica tanti amici. Ci vogliono cristiani che sentano quel grido. Ma lo sentono se lo vivono. O cominciamo noi ad essere come Dante, a sentire nostro questo cammino, o non ce la faremo.

Grazie, alla prossima.

2/ “Sulle spalle dei giganti” – Nono incontro. La rivoluzione del ‘68: un appuntamento mancato? Pier Paolo Pasolini, di Franco Nembrini

Riprendiamo sul nostro sito la trascrizione del IX incontro tenuto da Franco Nembrini per il ciclo Sulle spalle dei giganti il 2 marzo 2018 a Roma. I neretti sono nostri ed hanno l’unico fine di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Letteratura. Per altri testi e audio di Franco Nembrini, e in particolare per l’intero ciclo Sulle spalle dei giganti, clicca sul tag franco_nembrini.

Il Centro culturale Gli scritti (1/7/2018)

Franco: Stasera è una serata particolarmente difficile. Lo erano anche le altre, ma questa è stata davvero difficile da preparare perché parlare di Pasolini, del ’68, è parlare di un periodo in cui io c’ero, e molti tra voi c’erano e quindi probabilmente tutte le cose che dirò stasera, più delle altre volte, sono opinabili, discutibili perché ognuno avrà il proprio vissuto e una propria storia. Io mi avventuro in una specie di racconto di quegli anni che ritrovi in Pasolini una sintesi della cultura di quegli anni per cercare di capire cosa è accaduto. Dall’altra parte vorrei riprendere la traccia da cui siamo partiti l’anno scorso, seguendo la chiave di lettura de “La coscienza religiosa dell’uomo moderno”. Cioè un tentativo di don Giussani di leggere e di capire la storia spirituale dell’Europa a partire dal Medioevo.

Nel riferire questo percorso userò dei testi di Pasolini raccontando anche quel che ho visto io. Ci sono degli episodi di quegli anni che hanno determinato molto di me e del sentimento che poi ho maturato nel tempo rispetto alla politica, rispetto alla società.

Far questo lavoro è difficilissimo, sintetizzare un momento come quello è davvero un’impresa.

Cercando di essere ordinato riparto da dove siamo partiti quest’anno. Non so chi c’era di voi quando ho presentato Leopardi. Ripartiamo da lì perché quel che ho tentato di dire di Leopardi mi sembra che sia la cifra di tutto quello che diremo stasera e che ci aiuta a mettere a fuoco l’idea fondamentale di stasera senza poi perderci in tanti spunti che dovrò comunque cercare di dare. Dico questo partendo dalla poesia di Leopardi “Alla sua donna” che ha sempre colpito me - aiutato a capirla da don Giussani - perché rappresenta il vertice del sentimento profondo della vita che Leopardi ha e della domanda più radicale che tutta la sua vita e tutta la sua opera propongono alla sua epoca e alla nostra e a me sembra veramente un’ipotesi, una chiave di lettura interessantissima.

Questa poesia dice che l’uomo è fatto per una cosa grande, di un desiderio nel cuore dell’uomo che in questa poesia arriva perfino ad essere definito come contenuto in termini assolutamente chiari. “Bisognerebbe che ci fosse il cristianesimo” dice Leopardi. “Sarebbe veramente bello e forse sarebbe il termine vero della felicità che l’uomo cerca se Dio, invece che starsene sulla luna o da qualche altra parte, inconosciuto e inconoscibile, sarebbe veramente bello che Dio accettasse di sporcarsi le mani con la nostra vita, accettasse di farsi carne insieme a noi per esserci davvero compagno. Ma questo non è possibile”.

Impressionante perché 1800 anni dopo l’avventura di Cristo su questa terra un uomo geniale esprime il desiderio che ciò che è già accaduto avvenga, e lo ritiene impossibile. In fondo tutta la modernità e i grandi della modernità, benché poi esteriormente nemici della Chiesa, come fu Leopardi del resto, dal punto di vista del pensiero e della filosofia, in realtà esprimono tutti questo dramma che fa soffrire, leggendo certe pagine, perché ci si chiede: “Come fa? Perché un italiano, in una società e in una terra imbevuta di cristianesimo invoca Cristo venturo e non lo riconosce presente, presente nella storia che ci ha portato fin qui?”

“Quale terribile dimenticanza, quale terribile negazione, cosa è accaduto?” era la domanda da cui siamo partiti l’anno scorso. Cosa è accaduto perché l’uomo vivo, che sente drammaticamente la vita, in Italia, dove anche i sassi parlano di Cristo, cosa è accaduto perché gli uomini più grandi hanno sentito questa nostalgia di Cristo senza riconoscerlo presente? Cosa è stata per loro la Chiesa? Cosa siamo oggi di fronte al grido dell’uomo noi cristiani? Questo è il tema di stasera e a me, cristiano, leva la pelle. Mi fa star male perché è il grido di Pasolini come è il grido, settant’anni dopo del Peppino della lettera che vi lessi.

XVIII – ALLA SUA DONNA

Cara beltà che amore

Lunge m’inspiri o nascondendo il viso,

Fuor se nel sonno il core

Ombra diva mi scuoti,

O ne’ campi ove splenda

Più vago il giorno e di natura il riso;

Forse tu l’innocente

Secol beasti che dall’oro ha nome,

Or leve intra la gente

Anima voli? o te la sorte avara

Ch’a noi t’asconde, agli avvenir prepara?

Bellezza infinita che mi scuoti nel sonno, che mi sorprendo a desiderare con tutto me stesso, dove sei? Forse sei stata nel passato, forse sei presente ma non ti vediamo, o forse devi ancora venire. Dove sei?

Viva mirarti omai

Nulla speme m’avanza;

S’allor non fosse, allor che ignudo e solo

Per novo calle a peregrina stanza

Verrà lo spirto mio. Già sul novello

Aprir di mia giornata incerta e bruna,

Te viatrice in questo arido suolo

Io mi pensai.

Da bambino, da ragazzo ho davvero sperato che tu mi fossi compagna, bellezza finita, cioè Dio.

“Viatrice” è compagna di strada, ma che a me ha sempre fatto venire la pelle d’oca per la sua assonanza con la Beatrice invocata ma non più presente.

Ma non è cosa in terra

Che ti somigli; e s’anco pari alcuna

Ti fosse al volto, agli atti, alla favella,

Saria, così conforme, assai men bella.

Fra cotanto dolore

Quanto all’umana età propose il fato,

Se vera e quale il mio pensier ti pinge,

Alcun t’amasse in terra, a lui pur fora

Questo viver beato:

Ecco, la felicità sarebbe questo: che sulla terra - chissene frega del Paradiso! - qui su questa terra, giorno per giorno nella fatica della giornata ti potessi amare, abbracciare, sentire compagna.

E ben chiaro vegg’io siccome ancora

Seguir loda e virtù qual ne’ prim’anni

L’amor tuo mi farebbe.

E se tu fossi qui, per il tuo amore io ritroverei l’entusiasmo e le passioni della giovinezza.

Or non aggiunse

Il ciel nullo conforto ai nostri affanni;

“Ma non è vero, non ci sei, non è accaduto”. Però di nuovo ripete:

E teco la mortal vita saria

Simile a quella che nel cielo india.

Eppure la vita con te sarebbe uguale a quella che nel cielo vivono i beati. Simile a quella che nel cielo rende simili a Dio: “india”.

Per le valli, ove suona

Del faticoso agricoltore il canto,

Ed io seggo e mi lagno

Del giovanile error che m’abbandona;

E per li poggi, ov’io rimembro e piagno

I perduti desiri, e la perduta

Speme de’ giorni miei; di te pensando,

A palpitar mi sveglio. E potess’io,

Nel secol tetro e in questo aer nefando,

L’alta specie serbar; che dell’imago,

Poi che del ver m’è tolto, assai m’appago.

Se dell’eterne idee

L’una sei tu, cui di sensibil forma

Sdegni l’eterno senno esser vestita,

E fra caduche spoglie

Provar gli affanni di funerea vita;

Se tu sei Dio ma te ne stai per conto tuo, non ti va di servire questa carne e provare il dolore della vita come lo proviamo noi, oppure:

O s’altra terra ne’ superni giri

Fra’ mondi innumerabili t’accoglie,

E più vaga del Sol prossima stella

T’irraggia, e più benigno etere spiri;

Di qua dove son gli anni infausti e brevi,

Questo d’ignoto amante inno ricevi.

“Io l’unica cosa che posso fare, da uomo, leale con me stesso e leale con la condizione che vivo è, Dio sconosciuto, adorarti, mettermi in ginocchio davanti a questa grandezza che vedo ma che non accetta di farsi compagna della vita”. Quando don Giussani commenta questa poesia e chiude il libro “Cara beltà” di commento a Leopardi, si fa questa domanda: “Come ha potuto arrivare fin qui, chiedere l’incarnazione, invocare l’incarnazione e non riconoscerla? Per brutta che fosse la Chiesa e brutto che fosse il popolo cristiano erano ben duemila anni di questo annuncio che lo ha raggiunto”. E tira questa conclusione che mi ha sempre colpito molto, perché io avrei detto: “Con una madre come quella di Leopardi, che viveva il cristianesimo a quel modo (Ritratto di una madre), non poteva essere cristiano. O con il padre tradizionalista legato al potere della Chiesa, proprio non poteva”. Giussani dice invece semplicemente: “Gli mancò amicizia sufficiente”. Quel che serve è avere amicizia sufficiente perché questa domanda possa essere dialogata con degli amici, sentita fattore comune della propria umanità e perciò, con degli amici, avventurarsi alla ricerca, almeno alla ricerca leale, sincera, piena di ammirazione e di meraviglia, di dove questo Dio che dicono si sia fatto carne, si sia cacciato. Andarlo a stanare per le strade del mondo, in quel che accade, in quel che succede. Nella presunzione che la Chiesa ha di se stessa, conciata com’è, ma che continua a dire “Io sono il corpo di Cristo, quello che cerchi è qui”. Quel che le nostre comunità e le nostre parrocchie dovrebbero fare è questo: generare amicizia sufficiente per andare a vedere insieme dove Cristo abita e dove ci viene incontro e ci chiama.

Bene, quel che vorrei provare a dire stasera, leggendo alcune cose, è provare a mettere a tema la domanda iniziale: cos’è accaduto ad alcuni grandi, e prendo Pasolini come punto chiaro di questa terribile contraddizione che è la stessa di Leopardi, che invocavano Cristo presente e sentivano uno struggente amore per il popolo? Perché io solo tre persone ho sentito al mondo parlare del popolo così: don Giussani, il prete più anti-borghese, anti-clericale che io abbia mai visto che aveva un amore vero alla gente, al popolo. Mi raccontava che da bambino si commuoveva sentendo gli operai o i contadini che tornavano dalla terra, nelle sue zone, Desio, la Brianza campagnola, lo riscuotevano dal sonno sentendo gli uomini al sabato sera tornare a casa ubriachi fradici cantando canzonacce con il fiasco del vino in mano. Lui si commuoveva perché quello era il popolo cristiano. Questo stesso sentimento l’ho ritrovato nelle pagine di Pasolini che leggeremo adesso. E forse la stessa cosa la notai quando conobbi Aldo Brandirali, di Servire il Popolo, una delle fazioni para militari vicini alle Brigate Rosse negli anni di piombo che aveva chiamato il suo movimento “servire il popolo” per uno struggente amore al popolo. Poi si è convertito incontrando don Giussani e siamo diventati amici, l’ho conosciuto bene e aveva veramente quella sensibilità, quell’amore per il popolo, per la gente gente. Poche volte, al di là di tanti manifesti, ho sentito parlare del popolo con un amore così, oltre che nel Vangelo, naturalmente.

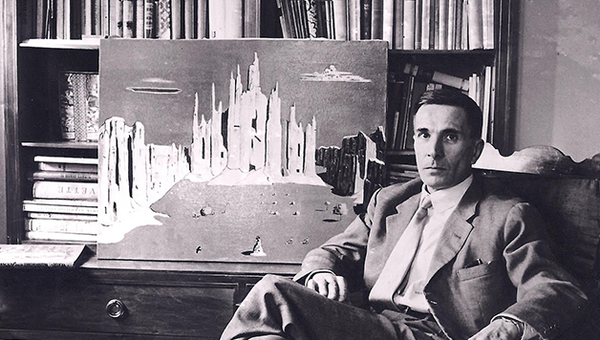

Quel sogno di Leopardi di avere Dio come compagno della vita è in fondo il sogno anche di Pasolini. Nasce nel 1922 e muore nel 1975, viene trovato ammazzato come sapete, alla periferia di Roma, frequentava omosessuali, quindi era lo scandalo vivente di tutto ciò che la Chiesa aborriva. Era della stessa classe di don Giussani, e non si sono incontrati per un pelo: quando è stato ammazzato avevano già fissato un incontro, come racconta Savorana nella biografia di don Giussani. Chissà cosa sarebbe stato quell’incontro.

Pasolini scrive un racconto “Il sogno di una cosa” il cui inizio è tratto dal Capitale di Carlo Marx, che aveva visto da poco. Ora non ricordo esattamente dove sta la citazione, ma dice che stava per emergere il sogno di una grande cosa che l’umanità ha sempre avuto e finalmente comincia a prendere corpo, si comincia a vedere. Il sogno di una verità, di una bellezza della vita che poi evidentemente ha preso una strada che è esattamente il contrario per le ragioni che abbiamo visto in tutte queste serate e che ridirò stasera. Il sogno di una vita vera, questa nostalgia, che io chiamo così esplicitando il sugo della storia, la nostalgia di Cristo, la nostalgia del fatto che Cristo ci possa essere compagno che è stata rigettata dalla modernità in nome di un razionalismo che abbiamo visto però fallire. Ha generato una sorta di ubriacatura, di ottimismo sulla possibilità che l’uomo si sostituisse a Dio ritenuto inutile se non dannoso, se non nemico. Ma questo ottimismo è stato pesantemente frustrato da un secolo che fra due guerre mondiali e tutto quel che è successo ha mostrato la corda. L’ottimismo moderno ha mostrato la corda. Alcuni se n’erano accorti, abbiamo visto nel Verismo e in Pirandello e han detto “non funzionerà mai, o comunque c’è qualcosa in questa nostra presunzione che non funziona”. Allora io riprendo in momento il testo di don Giussani e leggo i quattro branetti che ho scelto su Pasolini e man mano li leggo vi dico un po’ la mia.

Giussani a un certo punto dice che lo smarrimento culturale dell’uomo moderno, cioè l’esito di questo percorso, di questa presunzione poi frustrata dalla storia, dai fatti, è uno smarrimento culturale. L’uomo moderno sembra essere caratterizzato da alcune ferite, da alcune cicatrici che lui definisce così: “una angoscia di fronte all’assenza, alla enigmaticità dell’essere, della vita, delle cose, la realtà che pure c’è sembra non avere alcun significato. O questo significato, se c’è, sembra irreperibile. Perché le cose, perché la vita, perché il dolore, le grandi domande dell’uomo di fronte alla realtà sembrano non trovare più una risposta”. Cita, bellissimo, il romanzo “Barabba” premio Nobel per la letteratura, la storia dell’uomo che ha avuto la vita salva perché Cristo ha perso la vita al suo posto, ma di Cristo non sa nulla. Barabba non si converte ma il premio Nobel, nella motivazione del premio Nobel a questo romanzo è scritto così: “È considerato emblema dell’uomo europeo, il quale riconosce il cristianesimo come fonte dei valori che hanno imposto al mondo la sua cultura, ma in Cristo non riesce più a credere”. La presunzione di realizzare un cristianesimo senza Cristo. L’abbiamo detto tante volte: liberté, egalité, fraternité, ma non più fondata sul Padre Nostro, ma sulla ragione, sulla natura dell’uomo.

“Uno sconosciuto è mio amico” sempre una poesia di Lagerkvist:

Uno sconosciuto è mio amico,

uno che io non conosco,

uno sconosciuto lontano lontano.

Per lui il mio cuore è pieno di nostalgia.

Perché Egli non è presso di me.

Perché Egli forse non esiste affatto?

Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza?

Che colmi tutta la terra della tua assenza?

Chi sei tu? Sento che ci devi essere ma non riesco più a riconoscerti.

La seconda conseguenza di cui parla Giussani, le cito soltanto, poi andrete voi a riprenderle sul libretto. La cosa più interessante è stata per me andare a rileggere la lettera di Beppino o tirare fuori le lettere di tanti alunni in questi anni e sentire che ragazzi di 14 o 15 anni dicono la stessa cosa quasi con le parole dei poeti e degli scrittori, dei geni. È impressionante. “L’uomo non può a lungo, dice Giussani, resistere in questa situazione enigmatica perché ‘Tutta la legge dell’umana esistenza sta in questo: che l’uomo possa inchinarsi all’infinitamente grande’” usando le parole di Dostoevskji. Per questo vi ho citato Leopardi, per questo lo fisso come discrimine della storia occidentale e europea perché è stato l’ultimo con questo grido: “sarebbe bello che Dio ci fosse compagno nella vita” ma allo stesso tempo grida “peccato che non è vero”. E qui comincia a introdursi la domanda vera su ciascuno di noi, su che tipo di fede viviamo. Che fede viviamo se gli uomini del nostro tempo gridano una nostalgia per Cristo e devono dire, di fronte al cristianesimo “Peccato che non è vero”. È una responsabilità enorme che abbiamo.

Una disperazione etica è la seconda conseguenza denunciata da Giussani, cioè non c’è legge, non ci sono più il bene e il male, non si sa più nulla del bene e del male. Kafka diceva: “Anch’io come chiunque altro ho in me fino alla nascita un centro di gravità che neanche la più pazza educazione è riuscita a spostare”. Questa è una citazione che amo tantissimo e che rincuora i genitori e gli insegnanti che possono stare tranquilli che nemmeno la peggiore educazione può togliere il grido con cui Dio ha fatto l’uomo. Il bisogno di felicità con cui Dio ci ha messo al mondo, quello non lo ammazza un insegnante, un genitore, pur mettendocela tutta. È il grillo parlante apparentemente ammazzato nel primo capitolo da Pinocchio che torna continuamente. Quello non lo puoi ammazzare. E continua: “Ma in me questo centro di gravità è come una palla di piombo che appesantisce anziché aiutare a vivere. Un’angoscia esistenziale”. Dopodiché le conseguenze di questa angoscia esistenziale che chiama “disperazione etica” sono molte e lui ne fa un elenco terrificante che leggerete voi.

Io queste cose cerco di rintracciarle nel testo di Pasolini: la perdita del gusto di vivere, sfiducia in sé, nella consistenza della persona, distruzione dell’utilità del tempo, una terribile solitudine, un’inconsistenza della realtà che non ha più una sua ragion d’essere e perciò il rifugiarsi in un impegno volontaristico “Ci metto almeno la mia buona volontà”, che non serve assolutamente a niente.

Pasolini è la quintessenza di tutto l’odio per la Chiesa, anche se in realtà poi non è così vero e lo vedremo in uno dei quattro brani che leggeremo, un discorso che ha fatto a Brescia nel dicembre 1964, stesso anno dell’uscita del film “Il Vangelo secondo Matteo”. Lui dice certe cose in sintonia totale con quel che stavo dicendo adesso. Vorrei far notare questo suo essere profeta in che senso? Scartata l’ipotesi che la Chiesa sia una cosa interessante per la vita degli uomini d’oggi, guarda il suo tempo e capisce che la cosiddetta rivoluzione, il cosiddetto mondo nuovo per cui un’intera generazione si sta battendo - questo fu il ’68 almeno nelle sue manifestazioni ufficiali - ha dentro un marcio che lui sente d’istinto e lo denuncia con un coraggio che gli costò molto.

Forse uno dei brani più famosi in questo senso è quello che scrisse subito dopo i famosi “scontri di Valle Giulia” qui a Roma. I primi scontri violentissimi, il 16 giugno del ’68 tra polizia e manifestanti. Stava per crollare la diga e lui scrive questa cosa incredibile. Chi ha più o meno la mia età si ricorderà che cos’erano più o meno quegli anni, come temperie culturale, come clima che c’era. Se andavi contro erano legnate, erano botte. Veniva esercitato un ostracismo e con l’etichetta “fascista” venivi fatto fuori dal lavoro, dalle fabbriche, dalle amicizie. E lui invece con un coraggio da leoni scrive:

Mi dispiace. La polemica contro

il Pci andava fatta nella prima metà

del decennio passato. Siete in ritardo, cari.

Non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati:

peggio per voi.

Adesso i giornalisti di tutto il mondo (compresi

quelli delle televisioni)

vi leccano (come ancora si dice nel linguaggio

goliardico) il culo. Io no, cari.

Avete facce di figli di papà.

Vi odio come odio i vostri papà.

Buona razza non mente.

Avete lo stesso occhio cattivo.

Siete pavidi, incerti, disperati

(benissimo!) ma sapete anche come essere

prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati:

prerogative piccolo-borghesi, cari.

Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte

coi poliziotti,

io simpatizzavo coi poliziotti.

Perché i poliziotti sono figli di poveri.

Vengono da subtopie, contadine o urbane che siano.

Quanto a me, conosco assai bene

il loro modo di esser stati bambini e ragazzi,

le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui,

a causa della miseria, che non dà autorità.

La madre incallita come un facchino, o tenera

per qualche malattia, come un uccellino;

Questo è il popolo. Perché io ho patito tutto l’errore di quegli anni, io l’ho sentito come un nemico mortale Pasolini, ma se l’avessi incontrato credo che in qualcosa ci saremmo capiti perché io questa cosa ce l’avevo. Non so come dirlo, ma la madre incallita come un facchino che muore di fatica a 60 anni ce l’avevo davvero. Continua parlando dei poliziotti.

E poi, guardateli come li vestono: come pagliacci,

con quella stoffa ruvida, che puzza di rancio

furerie e popolo. Peggio di tutto, naturalmente,

è lo stato psicologico cui sono ridotti

(per una quarantina di mille lire al mese):

senza più sorriso,

senza più amicizia col mondo,

separati,

esclusi (in un tipo d’esclusione che non ha uguali);

umiliati dalla perdita della qualità di uomini

per quella di poliziotti (l’essere odiati fa odiare).

Hanno vent’anni, la vostra età, cari e care.

Siamo ovviamente d’accordo contro l’istituzione della polizia.

Ma prendetevela contro la Magistratura, e vedrete!

[…]

una sola cosa gli studenti realmente conoscono:

il moralismo del padre magistrato o professionista,

il teppismo conformista del fratello maggiore

(naturalmente avviato per la strada del padre),

l’odio per la cultura che ha la loro madre, di origini

contadine anche se già lontane.

Questo, cari figli, sapete.

E lo applicate attraverso due inderogabili sentimenti:

la coscienza dei vostri diritti (si sa, la democrazia

prende in considerazione solo voi) e l’aspirazione

al potere.

Sì, i vostri orribili slogan vertono sempre

sulla presa di potere.

Leggo nelle vostre barbe ambizioni impotenti,

nei vostri pallori snobismi disperati,

nei vostri occhi sfuggenti dissociazioni sessuali,

nella troppa salute prepotenza, nella poca salute disprezzo

(solo per quei pochi di voi che vengono dalla borghesia

infima, o da qualche famiglia operaia

questi difetti hanno qualche nobiltà:

conosci te stesso e la scuola di Barbiana!)

[…]

Sarà che gli operai non parlano né il francese né l’inglese,

e solo qualcuno, poveretto, la sera, in cellula,

si è dato da fare per imparare un po’ di russo.

Smettetela di pensare ai vostri diritti,

smettetela di chiedere il potere.

Un borghese redento deve rinunciare a tutti i suoi diritti,

a bandire dalla sua anima, una volta per sempre,

l’idea del potere.

Quanto di più evangelico si possa immaginare. Poi è una poesia molto più lunga, che ha dentro una cosa che per il tempo era assolutamente rivoluzionaria. Quella che sta accadendo non è la rivoluzione della gente nel senso profondo del termine, non è del popolo, non aiuterà a camminare verso la felicità. È solo un cambio di guardia. Un potere si sostituisce a un vecchio potere. Le categorie sono quelle del marxismo di allora: le lotte di classe, che oggi fanno un po’ sorridere ma alle quali della gente ha sacrificato la vita, quindi tanto di cappello. Perché il PCI fu una Chiesa a tutti gli effetti, con i suoi dogmi, le sue obbedienze, il suo papa. Alcuni avevano un grande amore proprio per il popolo. Negli anni quanti colleghi ho incontrato a scuola e quanta fatica si è fatta a volte a lavorare insieme tra cattolici, veramente una fatica grande perché il privilegio era sempre alla forma, ai modi, ai comportamenti, ai cosiddetti valori. Ma un amore vero a quei ragazzi così come sono l’ho trovato tante volte proprio in colleghi comunisti, che venivano dall’altra chiesa. Perché anche per loro fu una fede nel popolo quella che vivevano e la missione che vivevano come insegnanti. Poi dentro un guscio ideologico terrificante, culturalmente e politicamente ma per me l’incontro con alcuni di loro è stato l’incontro con quel sentimento del popolo, del bisogno della gente.

E Pasolini cosa individua invece nel ’68? La rivoluzione di un nuovo potere più devastante di tutti i poteri precedenti.

È stata la propaganda televisiva del nuovo tipo di vita “edonistico” che ha determinato il trionfo del «no» al referendum. [1974, dopo il referendum sul divorzio] Non c’è niente infatti di meno idealistico e religioso del mondo televisivo. È vero che in tutti quegli anni la censura televisiva è stata una censura vaticana. Solo per che il Vaticano non ha capito che cosa doveva e che cosa non doveva censurare. Doveva censurare per esempio «Carosello»,

Voi vi ricordate cos’era il Carosello? Non c’era un tempo la pubblicità in mezzo ai film! Mi ricordo che quando mio fratello mi disse “sapete che in America interrompono un film per far vedere la pubblicità?” nessuno ci credeva! La pubblicità era Carosello, cinque pubblicità che erano dei veri e propri piccoli filmati e dopo a nanna, il demonio arrivava dopo Carosello, c’era la tv dei ragazzi, poi qualcosa in una zona grigia tra il vietato e il lecito, ma Carosello certamente sanciva l’orario e i programmi solo per adulti. E lui dice:

Perché è in «Carosello», onnipotente, che esplode in tutto il suo nitore, la sua assolutezza, la sua perentorietà, il nuovo tipo di vita che gli italiani «devono» vivere. E non mi si dirà che si tratta di un tipo di vita in cui la religione conti qualcosa. D’altra parte le trasmissioni di carattere specificamente religioso della Televisione sono di un tale tedio, di un tale spirito di repressività, che il Vaticano avrebbe fatto bene a censurarle tutte. Il bombardamento ideologico televisivo non è esplicito: esso è tutto nelle cose, tutto indiretto. Ma mai un «modello di vita» ha potuto essere propagandato con tanta efficacia come attraverso la televisione. Il tipo di uomo e di donna che conta, che è moderno, che è da imitare e da realizzare, non è descritto o decantato: è rappresentato! Il linguaggio della televisione è per sua natura il linguaggio fisico-mimico, il linguaggio del comportamento. Che viene dunque mimato di sana pianta, senza mediazioni nel linguaggio fisico-mimico e nel linguaggio del comportamento nella realtà. Gli eroi della propaganda televisiva - giovani su motociclette, ragazze accanto a dentifrici - proliferano in milioni di eroi analoghi nella realtà.

Certo che qui ogni cosa sarebbe da discutere: ci sono delle ragioni storiche, venivamo dalla guerra e da uno stato di povertà e, con passione, una generazione di genitori ha detto: “Quello che ho passato io, mio figlio no!” E quindi lavorare 40 ore al giorno per garantire quel livello di vita materiale. Sentita come progresso, come passo in avanti, per cui stiamo parlando di cose che hanno mille sfaccettature. Io quel che voglio individuare è che cosa è il cristianesimo in un mondo così. Dopo del resto si può discutere.

Appunto perché perfettamente pragmatica, la propaganda televisiva rappresenta il momento qualunquistico della nuova ideologia edonistica del consumo: e quindi è enormemente efficace.

Se al livello della volontà e della consapevolezza la televisione in tutti questi anni è stata al servizio della democrazia cristiana e del Vaticano, al livello involontario e inconsapevole essa è stata invece al servizio di un nuovo potere che non coincide più ideologicamente con la democrazia cristiana e non sa più che farsene del Vaticano.

Quel nuovo potere è quanto di più anticristiano ci sia. Fa un paragone poi tra le città dell’Unione Sovietica e le città occidentali e dice che in Unione Sovietica si vede da come la gente è vestita e va in giro, che ha raggiunto l’uguaglianza. E a me viene la domanda: Ma come ha fatto un genio così a non accorgersi della stupidaggine che sta dicendo? Come hanno fatto a credere a quell’uguaglianza lì ritenendola più vera perché esito di una conquista sociale, di una lotta di classe, di una rivoluzione che certo ha visto degli eroi, a Stalingrado, ma come fai a non vedere la verità paragonando l’uguaglianza raggiunta in Unione Sovietica come un’uguaglianza vera perché guadagnata col sangue e quella invece occidentale non vera perché concessa dal nuovo potere economico? Si capisce? C’è una svista clamorosa che ci fa chiedere a dove e cosa stava guardando! Pasolini scrive “L’uguaglianza infatti non è stata conquistata, ma è una ‘falsa’ uguaglianza ricevuta in regalo”.

Questo esempio poi forse è sintesi di tutto Pasolini:

Una delle caratteristiche principali di questa uguaglianza dell’esprimersi vivendo, oltre alla fossilizzazione del linguaggio verbale, è la tristezza: l’allegria è sempre esagerata, ostentata, aggressiva, offensiva. La tristezza fisica di cui parlo e profondamente nevrotica. Essa dipende da una frustrazione sociale. Ora che il modello sociale da realizzare non è più quello della propria classe, ma imposto dal potere, molti non sono appunto in grado di realizzarlo. E ciò li umilia orrendamente. Faccio un esempio, molto umile. Una volta il fornarino, o cascherino – come lo chiamano qui a Roma – era sempre, eternamente allegro: un’allegria vera, che gli sprizzava dagli occhi. Se ne andava in giro per le strade fischiettando e lanciando motti. La sua vitalità era irresistibile. Era vestito molto più poveramente di adesso: i calzoni erano rattoppati, addirittura spesse volte la camicetta uno straccio. Però tutto ciò faceva parte di un modello che nella sua borgata aveva un valore, un senso. Ed egli ne era fiero. Al mondo della ricchezza egli aveva da opporre un proprio mondo altrettanto valido. Giungeva nella casa del ricco con un riso naturaliter anarchico, che screditava tutto: benché egli fosse magari rispettoso. Ma era appunto il rispetto di una persona profondamente estranea. E insomma, ciò che conta, questa persona, questo ragazzo era allegro.

Non è la felicità che conta? Non è per la felicità che si fa la rivoluzione? La condizione contadina o sottoproletaria sapeva esprimere, nelle persone che la vivevano, una certa felicità «reale». Oggi, questa felicità con lo Sviluppo è andata perduta. Ciò significa che lo Sviluppo non è in nessun modo rivoluzionario, neanche quando è riformista. Esso non dà che angoscia. Ora ci sono degli adulti della mia età così aberranti da pensare che sia meglio la serietà (quasi tragica) con cui oggi il cascherino porta il suo pacco avvolto nella plastica, con lunghi capelli e baffetti, piuttosto che l’allegria «sciocca» di una volta. Credono che preferire la serietà al riso sia un modo virile di affrontare la vita. In realtà sono dei vampiri felici di vedere divenuti vampiri anche le loro vittime innocenti. La serietà, la dignità sono orrendi doveri che si impone la piccola borghesia; e i piccoli borghesi sono dunque felici di vedere anche i ragazzi del popolo «seri e dignitosi». Non gli passa neanche per la testa il pensiero che questa è la vera degradazione: che i ragazzi del popolo sono tristi perché hanno preso coscienza della propria inferiorità sociale, visto che i loro valori e i loro modelli culturali sono stati distrutti.

[11 luglio 1974, P.P.P., “Ampliamento del bozzetto sulla rivoluzione antropologica in Italia” in Scritti Corsari]

Cioè che cosa sta dicendo? Non fa il passo, non ci arriva a dire le cose per come sono, ma arriva sull’orlo, come Leopardi. Cosa sta dicendo Pasolini? Sta dicendo che è stata distrutta la tradizione, che è stata distrutta quella ragione profonda che faceva lieto mio padre nella sua povertà e nella sua apparente inferiorità sociale. Quella letizia che ha vissuto un intero popolo piena di drammi, di fatica, di dolore, ma permessa da una profonda a volte non detta o indicibile letizia che era data dal “tutto è bene, Cristo è risorto, la vita ha un senso. La pena e il dolore hanno un significato, nulla è perduto”. Questo era il sentimento, il giudizio della fede che ha fatto vivere un popolo per 1800 anni. Lui però la butta lì in chiave sociale, economica, classista. La sente questa cosa, la dice, ma non ne sa individuare il motivo vero. La butta in politica anche lui, proprio perché è di quegli anni. Ma che meraviglia sentirgli descrivere il fornarino contento e sentire la tragedia di una tristezza invece imperante e che diventa l’angoscia caratteristica di una generazione.

Quelli sono gli anni del Concilio, gli anni di rinnovamento che la Chiesa vive, negli anni in cui l’Europa bruciava non per una guerra vera e propria, ma per l’incendio di navi alle spalle, ponti, incendiando la tradizione. Il dibattito conciliare è stato come soffiare sul fuoco, in senso anche positivo. Il sentimento di una rivoluzione ha accompagnato anche la Chiesa. Che qualcosa bisognasse cambiare era chiaro a tutti, il problema è che questa ideologizzazione che nel ’68 è avvenuta, per via di quel razionalismo di cui abbiamo parlato già, che diventa in questi anni coscienza popolare, che invade le case, le famiglie attraversa, si sposa con il dibattito interno alla Chiesa sulla propria funzione e la propria natura. Un’attesa grande riforma della vita della Chiesa.

Vi racconto come l’ho vissuta io. A Calcinate, dove ho aperto nell’82 una scuola cattolica, stavamo cercando uno stabile per quella che nelle nostre intenzioni doveva essere una scuola media. Troviamo questo stabile enorme, dei padri passionisti che, per farla breve, ci hanno accolto e hanno permesso l’avvio della scuola “La Traccia”. Era l’82, in questo luogo deserto, c’erano allora 17 ragazzini in seminario perché era il seminario minore delle medie nazionale dei padri passionisti. Era stato inaugurato nel ’62, vent’anni prima, con 350 posti letto che non bastavano, ora erano 17 ragazzini e qualche anziano padre. I seminari in quegli anni si sono letteralmente svuotati e siccome erano pieni dei migliori tra i nostri ragazzi, dal punto di vista almeno della formazione intellettuale e culturale, il travaso di queste intelligenze, di anime nobili in cerca di ideali grandi, il travaso dalla Chiesa ai movimenti di formazione marxista è stato quasi automatico. La bontà dell’ideale perseguito dentro il seminario nella vocazione, sentito ad un certo punto quell’ideale cristiano come inadeguato, non storicamente fondato e sentita molto più adeguata il nuovo verbo marxista proprio come parola e annuncio di una salvezza per i poveri, per gli indigenti, per le classi sociali perseguitate dal capitale, nel giro di pochissimi anni un’intera generazione fece armi e bagagli e passò dall’altra parte.

Ma non la sentì come un passaggio dall’altra parte. Nessuno allora avvertì che quella parte sarebbe stata una parte così violentemente nemica del cristianesimo, della tradizione e della Chiesa. È successo poco dopo, ma in quegli anni fu sentita come la traduzione vera della propria passione evangelica per i poveri e per gli oppressi. I gruppi parrocchiali, che subirono anche nel lessico - si potrebbe fare la storia di questo paese con la storia lessicale di certi fenomeni sociale -, i gruppi di base, che cominciarono a chiamarsi così in opposizione all’autoritarismo dei vertici, in quattro e quattr’otto diventarono i gruppi di “marxismo e cristianesimo”.

La Bibbia era il libro di Girardi “Marxismo e cristianesimo”. Poi a dar man forte arrivò il Catechismo olandese, poi un certo modo di sentire nella Chiesa certe figure che, in opposizione al cosiddetto autoritarismo della gerarchia, dogmatismo dei contenuti, formalismo dei riti, avviò quel casino che conosciamo. Noi abbiamo assistito a cose che raccontate oggi fanno ridere ma io ho assistito a messe dei preti operai! Io ero il rappresentate di CL al convegno “Evangelizzazione e promozione umana” della Diocesi di Bergamo e mi sorbii una giornata intera di persone, anche di una certa età, che urlavano: “Buttiamo giù le chiese per fare le case per i poveri perché questo è il vero vangelo, i comizi saranno le nostre prediche, i cortei le nuove processione etc…” Ma davanti al Vescovo al convegno diocesano! Arrivarono poi i preti guerriglieri osannati che dicono messa con la cartuccera a tracolla e la maschera in volto mentre dicono messa in mezzo alla giungla coi poveri dell’Amazzonia. Insomma, è montato tutto un equivoco che inizialmente non fu un equivoco, era una passione vera rispetto alla quale la Chiesa si è trovata totalmente impotente, non preparata. Arroccata a difesa di alcune forme che parevano difendere la fede stessa, e le forme invece non la difendono mai. E nello stesso tempo saliva un’esigenza di cambiamento perché questa contraddizione era ormai una ferita aperta. Perciò il Concilio diventò un dibattito da bar: invece che di calcio, si parlava del Concilio. Da questo punto di vista la nostra è stata una generazione meravigliosa, era normale a 17 anni fare discussioni fino alle 3 di notte sul Concilio, sulla Chiesa, sui poveri, per che cosa si dava la vita. In questo fummo una bella generazione, poi vi dico cosa ne pensava Pasolini e cambiate idea.

Pasolini, in una presentazione del suo “Il Vangelo secondo Matteo” parla del papa Giovanni XXIII, il papa buono, al quale evidentemente io sono particolarmente debitore essendo il papa santo bergamasco. Io ricordo che quando è morto, nel 1963, la mia mamma, poveri come eravamo, comprò il giradischi per poter sentire la canzone del papa buono anche in casa. L’altro ricordo che ho è di quando è morto. Alle tre di notte bussano alla porta violentemente, era un amico di mio padre che disse: “È morto il papa, si va a Roma. Appuntamento con le bici, in piazza, alle 5”. Alle cinque del mattino gli uomini di mezzo paese, in bicicletta, partivano per i funerali di papa Giovanni, per venire a Roma. Queste sono cose che dicono tutto di una storia, di un paese, di una cultura.

Quando io leggo queste cose, Pasolini aveva questo sentimento che io vi sto comunicando adesso, perché sentire alle tre buttar giù la porta e vedere uomini d’acciaio che uscivano dalla guerra, in lacrime che si chiamavano l’un l’altro per la morte del papa era una cosa incredibile. Ma vi rendete conto? Quella civiltà è stata spazzata via nel giro di dieci anni. E i padri non sono più riusciti a parlare con i figli, tantomeno con le figlie. Un disastro. Quella cultura del nostro disegnino che sale sempre di più, sempre più nemica della Chiesa, in questi anni, e questa è la tesi che vede sposato il pensiero di Pasolini e quello di don Giussani, attraverso in particolare la televisione e la scuola di stato, quella cultura entra nella vita della gente, creando questo casino, questo disastro. Separa, distrugge, anche nell’immaginario, duemila anni di civiltà cristiana, distruggendone i principi fondamentali: l’autorità, la religiosità, e la caratteristica fondamentale, quella di Leopardi, una dipendenza dal mistero. L’uomo umilmente adoratore di una grandezza che non dipende da lui, che viene prima di lui, questa è l’operazione che è stata perpetrata in quegli anni da gente in massima parte inconsapevole di quello che stava accadendo, gente brava, che voleva aiutare. Gente che magari è partita per il terzo mondo, con i gruppi del Mato Grosso, la Gioventù risveglio, il Gen Rosso, movimenti anche internazionali che questo afflato di verità e di solidarietà con i poveri l’hanno vissuto pagandone il prezzo con la vita!

Questo, che era vero, che fu una passione vera, in un baleno, buttata in politica è diventata un’ideologia terrificante. Pasolini l’aveva già visto. Il profeta è quello che vede da pochissimi indizi presenti il futuro, queste sono queste pagine.

In un certo senso Giovanni XXIII compiva l’atto profondamente altamente democratico di sorridere di se stesso.

Cosa volete immaginare di più rivoluzionario nella Chiesa, nella Chiesa che si è sempre posta come autoritaria, come paternalistica, come dogmatica, antiliberale e antidemocratica nel fondo? Papa Giovanni ha compiuto nel proprio ciclo, nel breve ciclo del suo papato, una profonda rivoluzione nella Chiesa, ed è questa profonda rivoluzione che è un fatto secondo me definitivo e importante. Non è il fatto che egli fosse un buon Papa e simpatico a tutti noi, a tutti i livelli. Non è questo l’importante. È che per la prima volta Papa Giovanni XXIII ha vissuto all’interno della Chiesa, nel profondo del suo spirito cristiano la grande esperienza laica e democratica della borghesia. Ha vissuto cioè la reale realtà del suo tempo, e nella reale realtà del suo tempo, oltre a questa esperienza, fondamentale, laica e democratica della borghesia, ci sono delle nuove realtà, c’è la realtà del socialismo.

Voi sapete che il socialismo è nato con il Vangelo in mano. Alla fine dell’Ottocento i primi Socialisti hanno cominciato a predicare il loro socialismo tenendo in mano il Vangelo, riferendosi al Vangelo.

De Lubac, grande teologo, ha scritto che la tragedia dell’umanità è stato il mancato incontro tra socialismo e cristianesimo, e qui lo si vede.

E ci sono anche comunisti in questa nuova realtà. Ebbene tutti voi avete visto come Papa Giovanni non riuscisse, – proprio non riuscisse psicologicamente a fare delle discriminazioni – non perché lo facesse per volontà o per intenzione o per diplomazia; assolutamente no. (Il compromesso richiesto dalla diplomazia è un fatto profondamente anticristiano e anti-evangelico. Quando mai Cristo ha predicato e ha detto: «siate diplomatici», oppure «venite a compromessi?» È proprio il contrario di quello che ha predicato Cristo.) Quindi Giovanni XXIII, che era profondamente cristiano, non veniva a compromessi. C’era molta bonomia e molta dolcezza in lui, e quindi perdonava qui e là, ogni volta che poteva; ma non ha mai ceduto ad un momento di compromesso. Era autentico il moto democratico di avvicinamento a tutti quelli che sono i classici nemici della Chiesa.

Questa è la cosa che ferisce e che colpisce: lui chiama democrazia quello che è cristianesimo.