Raffaello Sanzio. Santità, non ruiniamo Roma! Al grande pittore si deve l’appassionata difesa delle rovine e l’ardente desiderio di conservarle, misurarle, trasmetterle alle generazioni future, di Salvatore Settis

Riprendiamo da Il Sole 24 Ore del 26/5/2020 un articolo di Salvatore Settis. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Raffaello. Vedi, in particolare, La Lettera a Leone X di Raffaello e Baldassarre Castiglione nell’analisi di Salvatore Settis. “Modernità di Raffaello. Dalla Lettera a Leone X alla Costituzione italiana”. Una presentazione di Andrea Lonardo.

Il Centro culturale Gli scritti (26/12/2021)

Raffaello fu davvero, come spesso si dice, «il primo Soprintendente alle antichità di Roma»? Tale idea si basa sulla sua famosa lettera a Leone X, ma basta leggerla per capire che questa è solo una leggenda. La realtà è molto diversa, ma assai più interessante. Il Papa, anzi, quella Lettera non la lesse mai, anche perché era in preparazione quando Raffaello morì (a 37 anni, il 6 aprile 1520), e rimase incompiuta. Quel che vi è scritto sulla necessità di tutelare le antichità di Roma nasce dunque non da un motu proprio del papa-sovrano, bensì da un’iniziativa personale di Raffaello. All’artista, e non al pontefice, si devono l’appassionata difesa delle rovine e l’ardente desiderio di conservarle, misurarle, trasmetterle alle generazioni future. È vero che sarebbe poi nato l’ufficio di Commissario (più tardi Prefetto) alle Antichità, istituito però solo da Paolo III Farnese, con Breve Apostolico del 28 novembre 1534, che lo affidava a Latino Giovenale Manetti. Fra i molti altri che seguirono figurano personaggi di prim’ordine come Bellori, che lo ricoprì dal 1670 al 1694, Winckelmann (dal 1763 alla morte, 1768), Carlo Fea (dal 1800 al 1836). Questo sì che è un precedente delle Soprintendenze, ma è ufficio che Raffaello non ebbe mai.

La Lettera a Leone X rimase per due secoli in polverosi archivi, da cui emerse nel 1733 con l’attribuzione a Baldassarre Castiglione, celebratissimo autore del Cortegiano, e solo nel 1799 Daniele Francesconi riconobbe Raffaello come autore, anche se con la collaborazione del Castiglione. L’altezza del tema affrontato e il rango del destinatario, il Papa, richiedevano infatti l’adozione di un registro linguistico che Raffaello sapeva di non possedere in proprio, e che il Castiglione dominava. Ma l’io scrivente della Lettera non è il letterato bensì l’artista, ad esempio quando dichiara: «essendo io stato assai studioso di queste antiquità, et havendo posto non picciola cura in cercarle minutamente e misurarle con diligentia»; o quando si descrive intento a incunearsi nei ruderi strisciando «con molta diligentia e faticha per molti lochi pieni de sterpi e quasi inaccessibili», per poi descrivere tecnicamente gli strumenti e i criteri del rilievo architettonico.

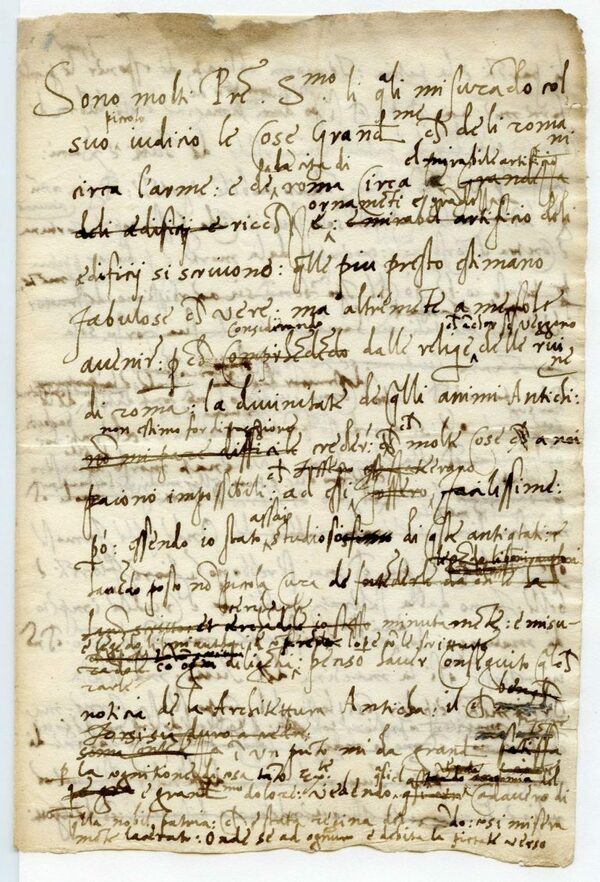

Raffaello e il Castiglione si conoscevano bene, e lo testimonia tra l’altro il famoso ritratto del Louvre. Della loro amicizia abbiamo un’istantanea (datata 12 settembre 1519) in una lettera di Alfonso Paolucci al duca di Ferrara, di cui era ambasciatore a Roma. Il Paolucci va a casa di Raffaello e chiede di esser ricevuto, ma «messer Raphael me fece rispondere non poter venire a basso [perché] era in camera con messer Castiglione, e lo ritraeva». Feci finta di crederci, annota un po’ piccato l’ambasciatore. E quelli erano proprio i mesi in cui i due, gomito a gomito, mettevano a punto la Lettera al papa. Dei quattro manoscritti noti, di gran lunga il più importante è autografo del Castiglione, ed è rimasto nella biblioteca di famiglia fino al 2016 quando, col resto dei documenti, venne acquisito dall’Archivio di Stato di Mantova. È un manoscritto tormentato, ricco di aggiunte e correzioni interlineari, tutte di mano del Castiglione: testimonianza preziosa di un lavorio a quattro mani che certo era ancora in progress quando il conte mantovano dovette lasciare Roma (novembre 1519), portandosi dietro il suo brogliaccio. Non sappiamo se Raffaello ne avesse tenuta per sé una copia, né per ora è chiaro se gli altri manoscritti (con numerose varianti) derivino da quello stesso autografo o no. Quando i due amici si salutarono a novembre non potevano sapere che Raffaello sarebbe morto cinque mesi dopo, e che la Lettera sarebbe rimasta allo stato di mutila bozza.

Ma anche una lettera non spedita può lasciare il segno, se a pensarla è un artista supremo come Raffaello e a cercarne le parole un letterato di gran rango come il Castiglione; e se il destinatario che essi avevano in mente è un papa come Leone X. A lui Raffaello rivolge un’accorata perorazione: «Quanti pontifici, Padre Santissimo, hanno atteso a ruinare templi antiqui, statue, archi et altri edifici gloriosi!». I papi, continua Raffaello, proseguirono l’opera dei «profani e scelerati barbari, onde quelle famose opere che hoggidì più che mai sarebbono fiorenti e belle, furono dalla scelerata rabbia e crudele impeto di malvagi homini arse e distrutte», lasciando visibile solo lo scheletro degli antichi monumenti, «la machina del tutto, ma senza ornamenti, e per dir così l’ossa del corpo senza la carne». A questa insistita descrizione di una Roma di meravigliosa dignità e bellezza su cui imperversano barbarie e ignoranza Raffaello contrappone la speranza che il Papa voglia ora porre rimedio a tanta sciagura, «haver cura che quello poco che resta di questa anticha madre [Roma] de la gloria e grandezza italiana non sia estirpato e guasto dalli maligni e ignoranti», anche perché la magnificenza di quelle antiche architetture può «nutrire e favorire le virtù, risvegliare li ingegni, dare premio alle virtuose fatiche». Comincia qui la parte più visionaria della Lettera: dove Raffaello dichiara il proposito di «porre in disegno Roma antica, per quanto conoscer si po’ da quello che hoggidì si vede», mediante un accuratissimo rilievo e misurazione delle rovine superstiti, ma anche integrandole «facendo quelli membri che sono in tutto ruinati corrispondenti a quelli che restano in piedi e si veggono», cioè congetturando le parti distrutte degli edifici secondo l’analogia con le parti ancora visibili, «che di sé dimostrano reliquia». Si giustifica così la parte più propriamente tecnica della Lettera, un vero e proprio trattatello di rilievo archeologico che ha il suo sicuro precedente nella Descriptio Urbis Romae di Leon Battista Alberti.

Piangendo la morte precoce di Raffaello, più d’uno notò allora che essa gli aveva impedito di terminare «la descrittione e pittura di Roma antiqua che ’l faceva, che era cosa bellissima», a partire dalla “prima regione” dell’Urbe, di cui aveva già disegnato «le piante delli edificii et il sito, con grandissima faticha et industria» (M.A. Michiel). Potremmo pensare che di un lavoro così sistematico lo avesse incaricato Leone X, ma non è così. Nel suo Breve Apostolico del 27 agosto 1515 il Papa aveva anzi ordinato all’artista di prelevare dalle rovine di Roma tutti i marmi necessari per la costruzione della nuova Basilica di San Pietro, dato che «le rovine dell’Urbe possono fornire in abbondanza tali materiali (...) Perciò ti incarico di vegliare sugli scavi che si faranno in Roma e sulle pietre che ne verranno tratte, e di acquistare tutti i materiali utili alla costruzione [di San Pietro]». Unica eccezione, soggiunge il Papa, i marmi iscritti, da conservarsi però solo quando siano «degni di nota anche per lo studio e l’eleganza della lingua latina».

Il Breve di Leone X è dunque in aspro contrasto con la Lettera di Raffaello e Baldassar Castiglione: nel 1515 il Papa dà a Raffaello, capo-cantiere di San Pietro, un incarico che rischia di farlo corresponsabile di nuove distruzioni; nel 1519 l’artista esorta invece il pontefice a salvaguardare ogni singolo rudere della Roma antica. Secondo una sperimentata tecnica retorica in uso nel rivolgersi ai potenti, la Lettera attribuisce al Papa, anticipando i tempi, la piena condivisione delle intenzioni di chi scrive. Le parole «essendomi comandato da Vostra Santità ch’io ponga in disegno Roma antica» possono forse esser la traccia di un dialogo in corso fra il Papa e Raffaello, che a lui aveva accesso diretto. Ma l’idea rivoluzionaria di usare le rovine come serbatoio non di materiali da costruzione ma di memoria culturale e di idee per il futuro spetta a Raffaello, non al Papa. Non è una differenza da poco: fu un artista, e non un sovrano, a “inventare” un’idea, quella di tutela, con cui non abbiamo mai smesso di fare i conti.

Il Breve di Leone X (1515) e l’autografo di Baldassarre Castiglione con la bozza della Lettera di Raffaello a Leone X (1519) sono esposti all’inizio della mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale, accanto a tre quadri-chiave di Raffaello: l’Autoritratto con un amico e il Ritratto di Baldassarre Castiglione (entrambi in prestito dal Louvre) e Leone X coi cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi (Uffizi). L’ultima edizione della Lettera è dovuta a Francesco Paolo Di Teodoro, Lettera a Leone X di Raffaello e Baldassarre Castiglione (Firenze, Olschki, 2020). Si veda anche, Valerio Terraroli, Raffaello, Lettera a papa Leone X (Skira, Milano, 2020).