Amazzonia o Amazon: questo aut aut è il vero quesito, di Giovanni Amico. Un’antologia di testi dai grandi maestri di antropologia culturale alla Querida Amazonia

1/ Amazon, e ciò che rappresenta: il vero nemico dell’Amazzonia

Riprendiamo sul nostro sito alcuni appunti di Giovanni Amico. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Storia dell’America Latina.

Il Centro culturale Gli scritti (10/3/2021)

1/ Amazon o Amazzonia?

È facile opporre le tribù dell’Amazzonia a qualche capo politico, come Bolsonaro. È facile perché si evita così di entrare nella grande questione evocata dalla Laudato si’ – e dalla Querida Amazonia -, dove si afferma con forza che ciò che si contrappone all’esistenza alla sopravvivenza dell’Amazzonia è, invece, il paradigma tecnocratico della modernità (Laudato si’, nn. 106ss.).

Amazon[1] è il vero “nemico” dell’Amazzonia. Dinanzi alla pervasività della modernità e della post-modernità non c’è spazio che, alla lunga, possa sopravvivere al mercato.

Al di là di persone che abusano del proprio potere – Bolsonaro non è esente da colpe gravi[2] – il problema è molto più profondo ed è che il mercato è ciò che domina ormai l’orizzonte, anche quello delle organizzazioni internazionali (comprese le Nazioni Unite e le sue organizzazioni dipendenti).

Il mercato non è più l’occidente, bensì è cinese, estremo-orientale, arabo, africano o sud-americano. Il dramma dell’occidente è che ha esportato la tecnocrazia e il mercato. Le grandi organizzazioni internazionali si basano sul pensiero tecnocratico che ritiene che la scienza e la tecnologia siano la soluzione di ogni male.

Oggi appare come non mai evidente che il pericolo per le culture delle diverse etnie - e dell’Amazzonia - non sono stati i missionari cattolici, perché anzi essi, sebbene con passaggi oscuri di cui è stato chiesto perdono, hanno sempre difeso le culture di origine dei popoli che venivano evangelizzati, proponendo un’inculturazione del Vangelo che rispettasse le culture precedenti.

Il nemico delle culture popolari è, invece, la modernità che tutto intende omologare a sé, esportando i suoi modelli di consumo, di sessualità e di gender, quasi che essi soli fossero democratici e liberi.

Se arrivano i beni di consumo prodotti in occidente, come in Cina o nei paesi arabi o ancora in America Latina, ecco che il loro miraggio non può che cancellare progressivamente le forme di vita delle tribù amazzoniche. E questo incontro è, al presente, inevitabile, tanto è pervasiva la cultura consumistica ormai sposata dal mondo intero e dai grandi organismi internazionali.

Su questo bisognerebbe riflettere, ponendo dei limiti a tali organismi e a tali visioni del mondo. Il materialismo capitalista, ormai condiviso da tutte le nazioni del pianeta, è un nemico almeno altrettanto pericoloso del materialismo marxista e comunista, anzi forse lo è molto di più: papa Francesco invita ad avere chiaro quanto grande sia il pericolo che viene da chi guarda il mondo con quegli occhi materialisti, contro cui tutti dovrebbero, invece, combattere.

Appare sempre più evidente che i più ricchi del pianeta non sono più coloro che detengono ricchezze materiali, bensì coloro che detengono i mezzi di comunicazioni, Internet e i social, con gli annessi e connessi dell’acquisizione di dati pubblicitari, per cui il flusso delle informazioni e della proposta dei beni viene indirizzato ovunque e nessuno ne è più esente non appena accede al possesso di un cellulare.

2/ La querelle degli antropologi culturali sull’Amazzonia: quali insegnamenti ha portato?

D’altro canto, le ricerche degli antropologi culturali, sebbene tese a valorizzare la differenza delle diverse etnie rispetto al paradigma tecnocratico che andava via via manifestandosi come il modello dominante del pianeta, mostrano la complessità della situazione dal punto di vista interno delle etnie prossime a scomparire.

Claude Lévi-Strauss, che si dichiarava marxista, nella sua analisi strutturale del pensiero dei popoli che andava indagando, ricercava quelle strutture basilari e inconsce che prendevano poi forme diverse nelle diverse tribù e, sebbene il suo atteggiamento verso tali forme originarie fosse estremamente benevolo ed egli fosse preoccupato di come la modernità le avrebbe spazzate via, cancellando ogni differenza, d’altro canto si rendeva conto di come fossero ovunque presenti delle organizzazioni gerarchiche inter-tribali e di come esistessero tensioni di potere fra tribù, scoprendo che esisteva un sistema castale o un sistema totemico in ogni civiltà.

Nei testi che seguono appare evidente come Lévi-Strauss percepisse che le società che non si erano evolute alla maniera occidentale avevano comunque precise gerarchie di potere, di ruoli di genere, con conseguente propensione a momenti di violenza o di guerra, quando il sistema veniva ad essere messo in crisi da una tribù esterna o da un rinnovamento voluto dai membri interni.

La disputa fra antropologi che si ebbe dopo che Napoleon Chagnon, nel 1968, ebbe pubblicato il saggio di rottura nella storia dell’antropologia, dal titolo Yanomamo. The Fierce People («Yanomamo. Il popolo feroce») può essere vista oggi con occhi più distaccati.

Se egli tendeva a dare eccessiva importanza – come si vedrà nei testi che seguono – alla violenza presente nelle tribù amazzoniche, i suoi avversari antropologi tesero, invece, a cancellarla, preoccupati che la sola menzione scientifica del fatto che quei popoli avessero conosciuto nel passato e conoscessero al presente desideri di potere su altre tribù e rivalità e uccisioni potesse nuocere alla causa della difesa di tali etnie.

Si tenga presente, per una maggiore comprensione della disputa fra antropologi, che Chagnon lavorò a partire da una prospettiva evoluzionistica “pura”, di tipo darwiniano, indagando cioè quali connessioni potessero essere individuate fra la forza e l’adattabilità all’ambiente e il primato nella scelta delle mogli e, quindi, dell’apporto cromosomico dato alla generazione di figli, distaccandosi in ciò dalla visione marxista che vedeva, invece, lo sviluppo delle tribù in una modificazione nel tempo dei rapporti di potere ed economici.

Certo è che entrambe le prospettive, sia quella evoluzionistica, sia quella del materialismo storico, sono imbevute della prospettiva del passaggio da società primitive a società più evolute, dal peggio al meglio insomma, pur se con punti di osservazione di tale presunto miglioramento, di modo che, in entrambe le visioni, solo la civilizzazione può produrre, miglioramenti decisivi.

Nelle due opposte prospettive, quella evoluzionistica e quella marxista, non è mai chiarito quale sia, invece, il bene che tali società tribali hanno rispetto alle moderne società.

Ciò che oggi appare evidente è che le tribù amazzoniche non sono meno cariche di valori. Si insiste giustamente che vi sono valori enormi e, in particolare, “la dimensione collettiva della loro vita sociale, la relazione con l’ambiente, la prospettiva spirituale” (così affermano Francesca Bigoni e Roscoe Stanyon negli articoli che seguono).

Questi sono gli aspetti che, con profonda ragione, ha sottolineato il Sinodo per l’Amazzonia, chiedendo che non solo tali valori degli indigeni siano rispettati, ma che anzi vengano riscoperti nel resto del mondo che, quanto a civiltà, è arretrato rispetto ai secoli scorsi proprio in queste dimensioni, quella sociale, quella dell’amore per il creato e quella spirituale.

D’altro canto – e qui Chagnon ha ragione – le società tribali non sono meno violente e più egualitarie dell’occidente, come della società brasiliana come delle società del resto del mondo. Le civiltà tribali conoscono le stesse disparità di casta e di rango, gli stessi egoismi, le stesse differenze di genere e le stesse lotte intestine e con altri gruppi all’esterno, presenti in ogni civiltà umana – ovviamente non esattamente le stesse, ma con animi che lottano con la stessa intensità[3].

Ciò che è, invece, sicuramente diverso, è il fatto che, mentre il paradigma tecnocratico tende ad omologare a sé il mondo intero e, quindi, possiede i mezzi per una violenza planetaria – si torni a pensare ad Amazon che è onnipresente, come lo è un armamento nucleare -, la violenza che si determina all’interno del mondo amazzonico è più contenuta in termini numerici, poiché non sono ancora penetrati, se non in minima parte, i potenti mezzi della tecnocrazia.

Vale la pena ricordare che qui potrebbe giovare, per capire e discernere, un punto nodale della prospettiva cristiana, quella del peccato originale: potrebbe giovare anche se non si fosse credenti. Tale prospettiva invita a considerare che né le società più “primitive”, né quelle tecnologicamente evolute, sono migliori per il semplice fatto di essere meno evolute o più evolute: la lotta fra bene e male è talmente intrinseca al cuore umano che solo una “conversione” ed una grazia più grande del cuore stesso possono trasformare tale cuore. Non è per il fatto di vivere nella foresta amazzonica, né per il fatto di vivere a Manhattan che un uomo è peggiore o migliore del suo reciproco cittadino o forestale, bensì ogni cuore, se non è “guarito”, genera oltre al bene anche il male, in una forma o in un’altra.

Ma certo la violenza e la tendenza ad omologare, nel piccolo o nel grande, è parimenti presente nel mondo tecnocratico come nelle tribù amazzoniche: il mondo tecnocratico ha, purtroppo, in più la forza per imporre la propria visione.

3/ La primitività delle culture è originaria e precedente alle predazioni.

L’antropologia culturale ha insistito così, fin dal suo sorgere, sul fatto che una divisione in classi ed una gerarchia esistano in ogni etnia e cultura e non si sia mai data un’uguaglianza nella storia passata dell’umanità.

Ciò appare non solo dall’elemento più evidente che è la guerra che le diverse tribù si sono mosse fra di loro, - così come avveniva fra le nazioni occidentali e fra i popoli medio-orientali, estremo-orientali o pre-colombiani - ma ancor più dalle visioni della sessualità che fin dalle origini e fin nell’interno estremo della foresta amazzonica prevede ruolo fissi con gerarchie sessuali e castali che regolano i patrimoni e i rapporti fra i sessi - Lévi-Strauss ha studiato, ad esempio, il caso dei capi-tribù a cui erano riservate tutte le donne più belle del villaggio e alle conseguenze sessuali che ciò determinava nel resto della popolazione maschile e femminile.

D’altro canto appare evidente come, senza uno sviluppo culturale deciso, le condizioni di vita siano sempre state destinate a restare estremamente povere, ben al di là della predazione di popoli stranieri, siano essi gli antichi conquistadores che i moderni tecnocrati.

Ed esattamente questa è la grande questione che si trova a dover affrontare, senza mai poterla risolvere appieno, ogni missionario ed ogni uomo di buona volontà che intenda entrare in contatto con le tribù amazzoniche e giovare loro.

Da un lato esse hanno evidentemente bisogno del portato largamente positivo dello sviluppo scientifico e tecnologico, poiché, da questo punto di vista, sono rimaste “primitive”.

Non hanno elaborato strutture scolastiche e universitarie, istituzioni di ricerca, mancando anzi della stessa cultura del progresso e dello sviluppo che deriva dalle radici culturali dell’Europa.

Non a caso mancano, pertanto, di quel personale e di quei mezzi sanitari in grado di curare le malattie, di pervenirle o di assicurare una diversa formazione per i bambini ed una fuoriuscita dalla povertà ed un innalzamento dell’età media di vita.

La loro debolezza e povertà non dipende in primis – lo ripetiamo – dalle predazioni occidentali o sud-americane, bensì da uno sviluppo che non è avvenuto, se confrontato con quello del resto del mondo.

Dinanzi alle tribù amazzoniche è come se si fosse obbligato a misurarsi su quanto sia stato positivo il progresso occidentale e poi mondiale, su quanto siano state precise radici e scelte che hanno permesso di far evolvere popoli che vivevano millenni di anni fa nelle stesse condizioni delle popolazioni amazzoniche per giungere allo stato attuale.

Per vincere la povertà serve sviluppo. La povertà non dipende innanzitutto dalle predazioni, bensì è originaria, è un tutt’uno con l’uomo che vive solo di caccia e di pesca e si affaccia appena al mondo della coltivazione.

D’altro canto questo bene innegabile che è venuto dal progresso e dagli studi ha avuto dei contraccolpi pesanti che sono oggi ancora più evidenti quando il paradigma tecnocratico pretende di uniformare tutto a sé.

Le tribù amazzoniche sono testimoni di una possibile allegria, di una gioia di vivere, di un rispetto degli anziani e di amore per i figli che sono impensabili oggi dove la tecnocrazia si è imposta.

La grande domanda che resta inevasa e che, talvolta, nemmeno è posta è: come sarebbe possibile apportare il bene dello sviluppo tecnologico nel mondo intero senza alterare il bene presente nel microcosmo delle tribù amazzoniche e, anzi, lasciandosene istruire, perché anche i diversi paesi del mondo recuperino ovunque ciò che tali tribù non hanno ancora perso?

D’altro canto, come si diceva, la pervasività del mondo delle comunicazioni, ben altrimenti impositivo dei missionari delle precedenti generazioni, non permette che alcun luogo o etnia resti estraneo alla cultura dei media, ormai non più occidentale, ma globale.

Gli articoli che seguono e i diversi brani proposti intendono così anche problematizzare l’ingenuità di chi collega la fine delle culture primitive alla rapacità dei paesi del Nord del mondo, oggi comprendenti anche il mondo arabo, quello cinese e indiano, così come parte del sud America, senza considerare il ruolo della tecnocrazia[4].

4/ Riconoscere il bene presente, denunciare il male, compiere: la triplice modalità elaborata dal cristianesimo nel rapporto con ogni etnia e cultura

Un elemento resta chiaro, come luce, a discernere delle diverse contaminazioni che non possono essere eliminate, se le persone non vengono rinchiuse a compartimenti stagni.

La fede cristiana ha elaborato una triplice modalità complementare nel rapporto con le culture[5]. Il cristianesimo, innanzitutto, coglie il bene che esiste in ogni cultura: in Amazzonia, come in ogni altra cultura, primitiva o sviluppata che siano, esiste una bontà e delle tradizioni che debbono essere conservate e che, anzi, sono una provocazione positiva, soprattutto dinanzi all’assurdo tecnocratico, ma non solo. L’amore per la generazione e i bambini, la sobrietà, l’allegria, la vita fraterna, il rispetto per gli anziani e le tradizioni – e un’infinità di altri aspetti – non possono che essere conservati e salvati, anzi riconosciuti come salvanti.

Ma, a fianco dell’apprezzamento, sta la consapevolezza certa e serena delle dimensioni di male presenti in ogni cultura e in ogni etnia. Non solo in ogni individuo, per il peccato originale, ma anche per le culture stesse. Solo Il Cristo porta alla liberazione piena dal male.

Si pensi qui al tribalismo, al fissismo dei ruoli familiari, alla presenza della violenza, esplicita o sottile, alla mancata fioritura della cultura – e un’infinità di altri aspetti – che debbono essere superati.

Mentre la modernità tecnocratica intende esportare Amazon e tutto ciò che essa significa, il cristianesimo intende condividere la libertà del Cristo e della sua croce misericordiosa.

La terza modalità, dopo l’accoglienza di talune dimensioni e il rifiuto di altre, consiste nella pienezza che il Cristo solo è in grado di portare. Ogni cultura non può che essere aperta se vera. Non può che avere coscienza della propria incompletezza e del suo bisogno della grazia. Per questo l’incontro con la fede non è mai un’imposizione culturale, bensì un’attesa, nella consapevolezza che ogni vera cultura desidera, aspira, tende, cammina oltre sé.

Mentre la tecnocrazia uccide le etnie e le culture, la fede cristiana è in grado di inculturarsi, cioè di entrare nelle culture rispettandole, e al contempo è in grado di evangelizzarle, cioè di farle fiorire, consapevole che ad esse manca qualcosa e che l’intervento della fede non è una diminuzione della tradizione precedente, bensì la sua pienezza e il suo compimento.

2/ Brevi note sulle posizioni dell’antropologo Pierre Clastres in merito alle società che i moderni definiscono “primitive” perché non sono in grado di capirle con i propri schemi, di Andrea Lonardo

Riprendiamo sul nostro sito alcuni appunti di Andrea Lonardo. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Storia dell’America Latina.

Il Centro culturale Gli scritti (10/3/2021)

Pierre Clastres

Interessantissime sono le posizioni dell’antropologo Pierre Clastres[6], discepolo di Lévi-Strauss, che superò le tesi del maestro riflettendo sul “potere”. Prima di lui gli antropologi avevano definito le società “primitive” a partire da ciò che le mancava, come ad esempio l’idea di uno Stato: nelle tribù amazzoniche non esiste alcuna cosa che sia simile ad uno “stato”. Da ciò taluni deducevano il fatto che in esse il potere fosse assente.

Clastres afferma, invece e a ragione, che non esiste società senza potere, anche se mancasse l’idea di “stato”: egli elabora allora una distinzione fra “potere coercitivo” che è quello che si esercita in uno stato e “potere non-coercitivo” che è quello presente nelle tribù, nelle quali tutti si comportano in determinati modi, pur non essendovi alcuna costituzione o alcuni codice di diritto civile o penale.

Senza avvedersene, Clastres riscopre così quello che nella dottrina sociale della Chiesa è il principio di sussidiarietà. Non esistono solo, cioè, l’individuo e lo stato, ma prima di essi c’è la società nella quale esistono in natura realtà comunitarie inter-personali nelle quali ognuno nasce – e anzi ne è generato - e vi aderisce spontaneamente, assumendosi responsabilità senza che nessuna legge positiva lo ordini (si pensi, innanzitutto, alla famiglia, ma anche alle parrocchie o alle corporazioni di lavoratori che insegnavano a lavorare, antesignani dei moderni sindacati).

Nelle tribù amazzoniche si ritrova quel vissuto che precede l’individuo per il quale è “naturale” che ognuno abbia rispetto per i suoi anziani che gli hanno trasmesso nei secoli la vita o ricordi con riti particolari i morti o che desideri che la vita prosegua con la generazione di bambini e che ognuno si impegni per il bene comune.

Lo stato, quando nasce, è sussidiario a tali realtà che gli preesistono e che sole gli permettono di continuare ad esistere, per cui lo Stato è sussidiario di queste realtà comunitarie e non ne è padrone e non le può modificare a suo piacimento, bensì le deve servire.

Clastres, senza essere consapevole di tale concordanza con la visione cattolica, coglie il fatto che esiste nelle società “naturali” un “potere non-coercitivo” antecedente allo stato, che egli tende a dipingere con tratti anarchici, ma che, in realtà, appartiene tout court allo sviluppo dell’uomo come essere comunitario, nato in una famiglia e teso ad amare la vita delle generazioni che verranno.

3/ Alcune osservazioni antropologiche da Claude Lévi-Strauss

Riprendiamo sul nostro sito un lungo brano da Tristi Tropici di C. Lèvi-Strauss, pubblicato in Antologia commentata dei Tristi Tropici (sul sito nilalienum.it). Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Storia dell’America Latina.

Il Centro culturale Gli scritti (10/3/2021)

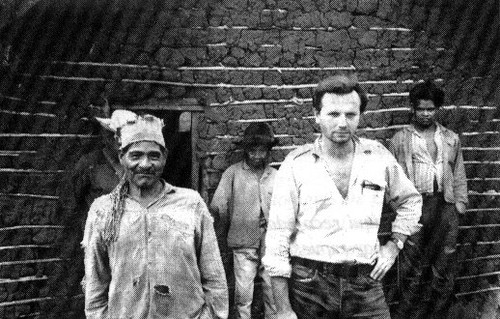

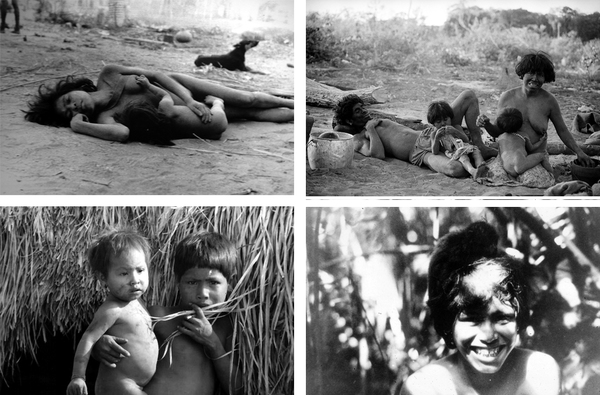

Foto scattate da Claude Lévi-Strauss

[I Nambikwara sono una popolazione indigena del Brasile, stanziata negli stati brasiliano del Mato Grosso e Rondônia. Al momento della scoperta, la popolazione contava almeno 40000 persone. Nel 1999, secondo l'Instituto Socioambiental brasiliano, il numero di individui era sceso a 1.145, in un'area ristretta del Brasile occidentale].

Nambikwara

A parte uno o due uomini senza reale autorità, ma pronti a collaborare dietro ricompensa, la passività della banda fa un singolare contrasto col dinamismo del suo capo. Si direbbe che essa, avendogli ceduto certi vantaggi, si aspetti da lui la cura totale dei suoi interessi e della sua sicurezza...

La poligamia che praticamente è il suo privilegio, costituisce il compenso morale e sentimentale dei suoi pesanti doveri e nello stesso tempo gli dà modo di assolverli. Salvo rare eccezioni, solo ìl capo e lo stregone (quando queste funzioni sono divise fra due individui) possono avere più mogli. Ma si tratta qui di un particolare tipo di poligamia. Invece di un matrimonio plurimo nel vero senso della parola, è piuttosto un matrimonio monogamo al quale si aggiungono delle relazioni dì natura diversa. La prima moglie copre il ruolo abituale della moglie monogama dei matrimoni ordinari. Ella si attiene agli usi della divisione del lavoro fra i due sessi, ha cura dei bambini, cucina e raccoglie i prodotti selvatici. Le unioni posteriori sono riconosciute anche come matrimoni, pur dipendendo da un altro ordine. Le donne secondarie appartengono a una generazione più giovane. La prima moglie le chiama «figlie» o «nipoti». Inoltre esse non obbediscono alla suddivisione sessuale del lavoro, ma prendono parte indifferentemente alle occupazioni maschili o femminili. Nell'accampamento esse sdegnano i lavori domestici e rimangono oziose, o giocano coi fanciulli che del resto sono della loro generazione, o carezzano il marito, mentre la prima moglie si affaccenda attorno ai fornelli. Ma quando il capo parte per una spedizione di caccia o di esplorazione, o per qualche altra impresa maschile, le mogli secondarie lo accompagnano e lo assistono fisicamente e moralmente. Queste adolescenti, scelte fra le più graziose e sane del gruppo, sono per ii capo delle amanti piuttosto che delle spose. Egli vive con loro sulla base di un cameratismo amoroso che è in evidente contrasto con l'atmosfera coniugale della prima unione.

Anche quando uomini e donne si bagnano separatamente, si vedono a volte il marito e le sue giovani mogli fare il bagno insieme, pretesto per grandi battaglie nell'acqua, girotondi e innumerevoli piacevolezze. La sera il marito scherza con loro, sia amorosamente - rotolandosi nella sabbia allacciati a due, tre o quattro-sia in maniera puerile: per esempio, il capo wakletoçu e le sue due più giovani mogli, stesi sul dorso, in modo da disegnare sul suolo una stella a tre punte, alzano in aria i piedi urtandoseli reciprocamente, pianta contro pianta, con un ritmo regolare.

L'unione poligama si presenta dunque come la sovrapposizione di una forma pluralistica di cameratismo amoroso sul matrimonio monogamo, e nel contempo come un attributo di comando dotato di un valore funzionale, sia dal punto di vista psicologico che da quello economico. Le donne vivono abitualmente in buon accordo e benché la sorte della prima moglie possa sembrare ingrata - mentre lavora sente al suo fianco gli scoppi di risa di suo marito e delle sue piccole amiche e assiste anche a più teneri sollazzi -non per questo dimostra di amareggiarsene. Questa distribuzione di compiti non è, d'altro canto, né immutabile né rigorosa, e, all'occasione, sebbene più di rado, il marito e la sua prima moglie si intratterranno anche fra di loro; ella non è in nessun modo esclusa dalla vita amorosa. Inoltre, la sua esigua partecipazione alle relazioni di cameratismo amoroso è compensata da un più grande rispetto e da una certa autorità sulle sue giovani compagne.

Questo sistema comporta gravi conseguenze per la vita del gruppo. Sottraendo periodicamente delle ragazze dal ciclo regolare dei matrimoni, il capo provoca uno squilibrio fra il numero dei giovani e quello delle fanciulle in età da marito. I giovani sono le vittime principali di questa situazione e si vedono condannati o a restare celibi per diversi anni, o a sposare delle vedove o delle vecchie ripudiate dai loro mariti.

I Nambikwara però risolvono il problema in un'altra maniera, cioè con le relazioni omosessuali che chiamano poeticamente tamindige kihandige, vale a dire «l'amore menzogna». Queste relazioni sono comuni fra i giovani e si svolgono con molta più pubblicità che le relazioni normali. I due compagni non si ritirano nella boscaglia come gli adulti di sesso diverso. Si sistemano presso un fuoco dell'accampamento, sotto gli occhi divertiti dei vicini. L'incidente provoca facezie generalmente discrete; queste relazioni sono considerate come infantili e non vi si presta molta attenzione. E dubbio se questi esercizi siano protratti fino alla soddisfazione completa, o se si limitino a delle effusioni sentimentali, accompagnate da giochi erotici, come quelle che caratterizzano in larga parte le relazioni fra congiunti.

I rapporti omosessuali sono permessi solo fra adolescenti che si trovino nel rapporto di cugini incrociati, vale a dire che uno di loro è destinato a sposare la sorella dell'altro, alla quale, di conseguenza, il fratello serve provvisoriamente da sostituto. Se ci si informa presso un indigeno su rapporti di questo tipo, la risposta è sempre la stessa: «Sono due cugini (o cognati) che fanno all'amore». Nell'età adulta i cognati continuano a manifestare una grande libertà. Non è raro vedere due o tre uomini, sposati e padri di famiglia, passeggiare la sera teneramente allacciati.

Comunque si considerino queste soluzioni, il privilegio di poligamia che le rende necessarie rappresenta una concessione importante che il gruppo fa al suo capo. Ma che cosa significa dal punto di vista di quest'ultimo? La frequenza di giovani e graziose ragazze gli procura anzitutto delle soddisfazioni, non tanto fisiche (per le ragioni già esposte), quanto sentimentali. Soprattutto, il matrimonio poligamo e i suoi attributi specifici costituiscono il mezzo messo a disposizione del capo per aiutarlo a compiere i suoi doveri. Se fosse solo, difficilmente potrebbe fare più degli altri. Le sue mogli secondarie, dispensate per il loro speciale statuto dalle servitù del loro sesso, gli dànno assistenza e conforto; sono nello stesso tempo la ricompensa del potere e il suo strumento. Dal punto di vista indigeno, si può dire che il prezzo ne valga la pena? Per rispondere a questa domanda dobbiamo esaminare il problema più in generale e scoprire quel che la banda nambikwara, considerata come una struttura sociale elementare, ci insegna sull'origine e le funzioni del potere.

Accennerò rapidamente a una prima osservazione. I metodi nambikwara si sommano ad altri per rifiutare la vecchia teoria sociologica, temporaneamente rimessa in luce dalla psicanalisi, secondo la quale il capo primitivo troverebbe il suo prototipo in un Padre simbolico, in quanto le forme elementari dello Stato, in questa ipotesi, si sono progressivamente sviluppate partendo dalla famiglia. Alla base delle forme più rozze del potere abbiamo notato un procedimento decisivo che introduce un elemento nuovo in rapporto ai fenomeni biologici: questo procedimento consiste nel consenso. Il consenso è ad un tempo l'origine e il limite del potere. Relazioni apparentemente unilaterali, come si manifestano nella gerontocrazia, nell'autocrazia e in tutte le altre forme di governo, possono costituirsi in gruppi di struttura già complessa. Esse sono inconcepibili nelle forme semplici di organizzazione sociale, come quella che ho qui cercato di descrivere. In questo caso, al contrario, le relazioni politiche si riducono a una specie di arbitraggio fra il talento e l'autorità del capo da una parte, e il volume, la coesione, la buona volontà del gruppo dall'altra; tutti questi fattori esercitano gli uni su gli altri una influenza reciproca...

Una seconda considerazione deriva dalle precedenti considerazioni: il consenso è il fondamento psicologico del potere, ma nella vita quotidiana si esprime con un gioco di prestazioni e contro-prestazioni che si svolge fra il capo e i suoi compagni, e che fa della nozione di reciprocità un altro attributo fondamentale del potere. Il capo ha il potere ma deve essere generoso. Ha dei doveri ma può avere diverse mogli. Fra lui e il gruppo si stabilisce un equilibrio continuamente rinnovato di prestazioni e di privilegi, di servizi e di obbligazioni.

Ma nel caso del matrimonio avviene qualcosa di più. Concedendo il privilegio della poligamia al suo capo, il gruppo scambia gli «elementi individuali di sicurezza» garantiti dalla regola monogama, con una «sicurezza collettiva» che si aspetta dall'autorità. Ogni uomo riceve una donna da un altro uomo, ma il capo riceve diverse donne dal gruppo. In compenso egli offre una garanzia contro il bisogno e il pericolo, non agli individui di cui sposa le sorelle e le figlie, e neanche a quelli che si trovano privi di donne in conseguenza del suo diritto di poligamia; ma al gruppo considerato come un tutto, perché è il gruppo considerato come un tutto che ha rinunziato, a profitto di lui, al diritto comune. Queste riflessioni possono rivestire un interesse per uno studio teorico della poligamia; ma soprattutto, ci ricordano che la concezione dello Stato come un sistema di garanzie, rinnovate dalle discussioni su un regime nazionale di sicurezza (come il Piano Beveridge e altri), non è una conquista puramente moderna. È un ritorno alla natura fondamentale dell'organizzazione sociale e politica.

Questo è il punto di vista del gruppo sul potere. Qual è, ora, l'atteggiamento del capo stesso di fronte alla sua funzione? Quali moventi lo spingono ad accettare un peso non sempre piacevole? Il capo della banda nambikwara si vede imporre un compito difficile; egli deve prodigarsi per mantenere il suo rango. Per di più, se non fa in modo di accrescerlo, continuamente corre il rischio di perdere quello che ha conquistato dopo mesi e anni. Si spiega così che molti uomini si sottraggono al potere. Ma perché altri lo accettano e perfino lo ricercano? E sempre difficile giudicare i moventi psicologici, e diventa quasi impossibile quando si tratta di una cultura tanto diversa dalla nostra. Ciononostante si può dire che il privilegio della poligamia, qualunque sia la sua attrattiva dal punto di vista sessuale, sentimentale e sociale, sarebbe insufficiente ad ispirare una tale vocazione. Il matrimonio poligamo è una condizione tecnica del potere; dal lato delle soddisfazioni intime ha solo un'importanza accessoria. Ci deve essere qualcosa di più; se si cerca di enumerare i tratti morali e psicologici dei diversi capi nambikwara e se si tenta di afferrare le sfumature della loro personalità (che sfuggono all'analisi scientifica, ma che acquistano valore dal senso intuitivo della comunicazione umana e dall'esperienza dell'amicizia) si arriva inevitabilmente a questa conclusione: ci sono dei capi perché ci sono, in ogni gruppo umano, uomini che, a differenza dei loro compagni, amano il prestigio per se stesso, si sentono attratti dalle responsabilità e per i quali la cosa pubblica, pur essendo un peso, porta con sé la sua ricompensa. Queste differenze individuali sono certamente sviluppate e realizzate dalle diverse culture in misura ineguale. Ma la loro esistenza, in una società così poco animata da spirito di competizione come la società nambikwara, fa pensare che la loro origine non sia esclusivamente sociale. Esse fanno parte piuttosto di quei materiali psicologici bruti per mezzo dei quali si edifica qualunque società. Gli uomini non sono tutti uguali e anche nelle tribù primitive, che i sociologi hanno dipinto come schiacciate da una tradizione onnipotente, queste differenze individuali vengono messe in evidenza con tanta finezza e sfruttate con tanta applicazione, quanto nella nostra civiltà cosiddetta «individualista».

Sotto altra forma, è proprio questo il «miracolo» di cui parla Leibniz a proposito dei selvaggi americani i cui costumi, riportati dagli antichi esploratori, gli avevano insegnato a «non prender mai per dimostrazioni le ipotesi della filosofia politica». Quanto a me, sono andato fino in capo al mondo in cerca di quel che Rousseau chiama «il progresso quasi insensibile degli inizi». Sotto il velo delle leggi troppo sapienti dei Caduvei e dei Bororo, avevo perseguito la mia ricerca di uno stato di cose che - dice ancora Rousseau «non esiste più, forse non è mai esistito, e probabilmente non esisterà mai e di cui ciononostante è necessario avere una giusta nozione per ben giudicare il nostro stato presente». Più fortunato di lui, credevo di averlo scoperto in una società agonizzante, ma della quale era inutile chiedersi se era o non era un relitto: tradizionale o degenerata, essa mi metteva comunque in presenza di una delle forme sociali e politiche più povere che si possa immaginare. Non avevo bisogno di rivolgermi alla storia particolare che l'aveva mantenuta in quella condizione elementare o che, più verosimilmente, ve l'aveva ricondotta. Bastava considerare l'esperienza sociologica che si svolgeva sotto i miei occhi.

Ma proprio questa mi sfuggiva. Avevo cercato una società ridotta alla sua forma più semplice. Quella dei Nambikwara lo era a un punto tale che vi trovai solo degli uomini.” (pp. 295-304)

4/ Sinodo. «Così l'Amazzonia ci insegna a coniugare uomo e natura». L’antropologa Casella dell’Università Cattolica di Milano: «Gli indigeni sono primitivi? Solo se abbiamo come idea cardine che la civiltà sia la nostra, cioè tecnologica, di mercato e individualista», di Stefania Falasca

Riprendiamo da Avvenire del 17/10/2019 un’intervista di Stefania Falasca. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Carità e giustizia.

Il Centro culturale Gli scritti (10/3/2021)

Amazzonia, tribù incontattate fotografate dall'alto

«Gli indigeni sono nostri contemporanei. È necessario ricostruire il sapere sulla natura e nella natura della quale loro sono competenti». Anna Casella è docente di antropologia culturale all’Università Cattolica di Milano e all’Università di Brescia. Fondatrice dell’Associazione nazionale universitaria antropologi italiani ha svolto numerose ricerche in America Settentrionale, in Africa, in Europa e in particolare in Brasile.

Professoressa, spesso si ha un’idea esotica dell’Amazzonia. Quali cliché sono ormai da sfatare?

Quando si parla di Amazzonia ci sono equivoci che occorre smontare. Il primo è che sia abitata solo dagli indigeni. L’Amazzonia, in realtà, è formata da tante “Amazzonie”. È plurale. Gli eco-sistemi che la costituiscono non sono solo botanici ma umani: c’è una biodiversità antropologica che è linguistica, culturale e comprende abitanti di comunità e zone rurali come quelli di città e ora anche migranti e profughi. Un altro equivoco è che quella dei popoli indigeni sia una agricoltura di sussistenza e che siano rimasti all’età della pietra. Il che vorrebbe dire: non sono nostri contemporanei, piuttosto dei testimoni di un tempo che fu.

Ma l’immagine trasmessa è che gli indigeni sono dei primitivi…

Per gli antropologi non esistono i primitivi. Il giudizio di primitività è dato dall’idea etnocentrica che la civiltà sia solo la nostra, cioè civiltà tecnologica, di economia di mercato, individualista. Ma se spostiamo il punto di osservazione possiamo notare come questi popoli abbiano una conoscenza dell’ambiente ben più ampia e profonda di quella che ha normalmente un occidentale. E soprattutto usano categorie più opportune di quella molto arida che trasmette l’Occidente. Sono popoli che affrontano i nostri stessi problemi, come l’inquinamento, l’urbanizzazione e ne hanno piena coscienza. Per questi motivi non sono primitivi, sono nostri contemporanei.

Come concepiscono il rapporto uomo-natura?

Il loro pensiero, scrive Lévi-Strauss, è metaforico, analogico ed empatico. Non distingue, non separa, piuttosto tiene insieme, stabilisce relazioni, consonanze. Dunque la natura e l’uomo non sono separati cartesianamente, da un lato la materia bruta dall’altro il pensiero privo di sostegno, ma sono insieme, un continuum. I popoli amazzonici stanno in relazione tra di loro attraverso le vie fluviali, sono i popoli dell’acqua e della foresta. Con questi elementi sono in una relazione di interdipendenza, di comprensione e interazione, «condotta attraverso impercettibili adattamenti, valorizzazione delle risorse senza depredarle, profonda sintonia con un sentire cosmico che nella foresta manifesta tutta la sua forza», come dice il documento preparatorio del Sinodo. E se è difficile individuare una qualsiasi uniformità culturale, tutte queste convergono su alcuni aspetti. Come afferma Viveiro de Castro, antropologo brasiliano, quello che unisce i popoli amazzonici è la straordinaria capacità di trasformare. Vale a dire ribaltare le logiche con le quali l’Occidente concepisce il rapporto uomo-natura.

E qual è l’idea da ribaltare?

L’idea di natura che si è sviluppata in Occidente è una forma di oggettivazione, una reificazione platonica che serve all’uomo occidentale per definire se stesso come colui che plasma e trasforma una materia inerte. Ma, oggettivando la natura, l’uomo ha oggettivato se stesso: si è ritrovato solo, escluso dalla sintonia con il Creato, condannato all’esercizio di una tecnica sempre meno finalizzata e sempre meno etica. L’antropocene si configura come l’epoca nella quale la presenza dell’uomo ha piegato ed umiliato ogni altra presenza.

Cosa significa quindi anche in una prospettiva antropologica ascoltare le popolazioni indigene?

Partendo dalla specificità del loro ambiente, ascoltare i popoli indigeni significa allargare il concetto di biodiversità fino a comprendere la diversità profonda di stili di vita. Un ascolto dunque che non si traduce semplicemente nella capacità, pur necessaria, di sentire il disagio di questi popoli marginalizzati ma vuole diventare criterio per la ricostruzione del sapere sulla natura e nella natura, sapere del quale i popoli amazzonici sono competenti.

5/ Non giochiamo al «cattivo selvaggio», di Chiara Giovetti

Riprendiamo dal sito Missioni Consolata un articolo e un’intervista di Chiara Giovetti pubblicati il 4/12/2015. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Carità e giustizia.

Il Centro culturale Gli scritti (10/3/2021)

Napoleon Chagnon

Gli Yanomami sono un popolo feroce, lo stato-nazione porta la pace e i nostri tempi sono probabilmente i più pacifici che l’umanità abbia mai vissuto. Queste, in estrema sintesi, le tesi di tre studiosi che hanno scatenato le dure reazioni di una parte della comunità scientifica e di attivisti per i diritti delle popolazioni indigene, che accusano i tre autori di aver rimandato indietro di cent’anni il dibattito e di mettere in discussione il diritto alla sopravvivenza di interi popoli, dell’Amazzonia e non solo.

I termini del dibattito

Ci risiamo. Napoleon Chagnon, il celeberrimo antropologo statunitense che dagli anni Sessanta studia le popolazioni Yanomami del Venezuela, torna alla carica: all’inizio di quest’anno ha pubblicato un saggio dal titolo Nobili selvaggi: la mia vita tra due tribù pericolose – gli Yanomami e gli Antropologi, che riprende in larga parte le tesi sostenute dallo stesso Chagnon nel suo Yanomami, il popolo feroce del 1968, dove gli indigeni vengono descritti come «scaltri, aggressivi e minacciosi», «feroci», «continuamente in conflitto l’uno con l’altro» e «in uno stato di guerra cronico». Quest’ultima espressione ricorda molto quella usata dal filosofo inglese Thomas Hobbes nel sedicesimo secolo per descrivere la situazione nello stato di natura e per mostrare la necessità della politica (e, in definitiva, dello stato) per rendere possibile una ordinata vita associata nella quale l’uomo non sia più lupo per l’altro uomo.

Proprio su questo punto si realizza il contatto fra il pensiero di Chagnon e quello di Jared Diamond, studioso statunitense autore di Il mondo fino a ieri (2012): dopo aver affermato che le società tradizionali, cioè i popoli come gli Yanomami, i Dani della Papua Occidentale e altri, sono interessanti da studiare per la loro prossimità evolutiva con i nostri antenati, Diamond attinge a piene mani da Chagnon per dimostrare che tali popolazioni sono intrinsecamente violente e consapevoli della misera condizione alla quale la violenza li condanna; tanto che, afferma l’autore, quando i governi coloniali intervengono con la forza a metter fine alle guerre tribali, i membri della tribù riconoscono che c’è un miglioramento della qualità di vita che da soli non sarebbero mai stati capaci di ottenere, poiché senza l’intervento di un governo non sarebbe stato possibile mettere fine alla spirale di vedette che le guerre tribali innescano.

Infine, in Declino della violenza (2011), lo psicologo evoluzionista Steven Pinker sostiene tesi molto simili a quelle di Diamond e si spinge ad affermare che quella che stiamo vivendo è l’epoca più pacifica della storia, un’argomentazione che ha diversi punti in comune con il libro di Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo (1992), sebbene Pinker stesso abbia affermato di non spingersi fino a parlare di fine della storia ma di circoscrivere il «miglioramento» alla sfera della tecnologia, del cosmopolitismo e della diffusione delle idee.

Reazioni

Di fronte a queste posizioni dei tre studiosi, numerosi esponenti del mondo accademico e le associazioni di difesa dei diritti delle popolazioni indigene, Survival (www.survival.it) in testa, sono letteralmente insorti. Gli interventi sono stati davvero tanti e una buona panoramica è disponibile su anthropologyreport.com, sito che riunisce i contributi provenienti da blog, riviste e libri di antropologia. In poche parole, le principali critiche riguardano la riproposizione da parte dei tre autori del mito del «cattivo selvaggio», l’utilizzo di una variabile come la violenza, estremamente difficile da misurare e comparare, per definire la «ferocia» dei popoli e, nel caso di Pinker e Diamond, una trattazione non rigorosa dei dati statistici sulla violenza e la guerra.

L’antropologo Greg Laden, in un articolo apparso sulla rivista The Slate lo scorso maggio, afferma che non è mai stato così facile come nelle società occidentali rovinare o distruggere senza alcuno sforzo vite umane, e la guerra è diventata mortale come non lo era mai stata prima.

Al di là della diatriba accademica, le affermazioni dei tre studiosi hanno conseguenze immediate di natura politica. Le associazioni come Survival ribadiscono che le tesi di Chagnon, Pinker e Diamond hanno effetti potenzialmente devastanti sulle società indigene: l’argomentazione del «cattivo selvaggio» che i tre accademici riportano alla ribalta, infatti, è proprio una delle leve su cui hanno fatto forza molti governi per giustificare - in diverse epoche, compresa la nostra - l’uso della forza contro interi popoli.

Infine, i rappresentanti delle comunità indigene stesse hanno detto la loro contro le tre opere. Secondo Davi Kopenawa, storico leader yanomami, non è certo la violenza interna alle comunità a provocare vittime fra la sua gente: «I nostri veri nemici», ha dichiarato, «sono i cercatori d’oro, gli allevatori e tutti coloro che vogliono impadronirsi della nostra terra». Ancora, a detta di Benny Wenda, leader del popolo Dani della Papua occidentale: «L’Indonesia ha occupato illegalmente il nostro paese nel 1963, ed è allora che sono davvero iniziati i massacri, in tutta la Papua Occidentale. Il governo indonesiano non ci ha salvato da un circolo di violenza, come ha scritto Diamond, al contrario, ha portato una violenza che non avevamo mai nemmeno conosciuto: ha ucciso, violentato e imprigionato il mio popolo, e ha rubato la nostra terra per arricchirsi».

La situazione sul campo e la lettera di Fratel Carlo Zacquini al Papa

I missionari della Consolata lavorano con il popolo Yanomami dell’area di Catrimani (Amazzonia brasiliana) dagli anni Sessanta. La realtà che raccontano si colloca a una distanza siderale rispetto a quella descritta da Chagnon. In un’intervista a Survival dello scorso febbraio, il missionario della Consolata fratel Carlo Zacquini ha dichiarato: «Quelli che ho conosciuto – e ne ho conosciuti molti di Yanomami durante gli anni trascorsi a visitare un gran numero di comunità – non sono così [cioè non sono violenti]. Ci sono sempre tensioni, come ci sono tensioni in ogni famiglia, e in ogni paese, ma questo non è guerra. [...] Vi sono lotte, penso che siano sempre esistite, esistono in tutte le società, e qualche volta qualcuno muore, ma è davvero molto raro. Le lotte sono divenute molto più serie quando sono arrivati i cercatori d’oro e si sono diffuse le armi da fuoco. Ma non è una situazione generale, né costante [...]. Il danno provocato da queste “guerre” è decisamente minore di quello provocato da un raffreddore».

Fratel Carlo racconta, in una sua lettera dello scorso luglio, di aver sfogliato il rapporto stilato nel 1967 dal procuratore Jáder de Figueiredo Correia in seguito alle indagini affidategli dal Ministro dell’Interno del Brasile, dopo che una commissione parlamentare di inchiesta aveva denunciato gravi irregolarità nel Servizio di Protezione degli Indios (Spi), cioè l’ente che, sulla carta, avrebbe dovuto «proteggere» i popoli indigeni. Anche a una lettura superficiale, la descrizione di alcuni fatti è, a detta di fratel Carlo, così nauseante da non poter essere riportata: i soprusi, i massacri, le violenze che gli indios hanno subito per mano del servizio nato per salvaguardarli sono tali e tanti da non reggere il confronto con le cose già gravissime e atroci che il missionario ha sentito e testimoniato nella sua lunga esperienza di lavoro con gli Yanomami.

Fratel Carlo ha di recente scritto una lettera a papa Francesco in occasione della sua visita in Brasile per la Giornata Mondiale della Gioventù: «So che tu non puoi permetterti di passare qualche giorno in un villaggio yanomami come ha fatto il re della Norvegia», scrive fratel Carlo, «ma forse potresti consigliarlo a qualcuno dei discendenti di europei o di persone di altri continenti che hanno popolato questo “grande” paese, il Brasile. [...] Forse, dunque, in quel caso, comincerebbero a capire che le dimostrazioni di ripudio e di rivolta che si ripercuotono sui mezzi di comunicazione, specialmente quelli alternativi, non sono effetto di allucinazioni di alcuni esaltati [...], ma guardano al bene delle popolazioni indigene e a quello del resto dell’umanità [...]. Come può un paese, la cui grandissima maggioranza si dice cristiana, trattare i diritti umani in questo modo?».

Oggi, il tentativo di eliminazione degli Yanomami e di molti altri popoli continua in modo sistematico, si è solo fatto meno brutale e più subdolo. La presenza di popolazioni indigene su territori spesso anche molto ricchi di risorse, in contesti di paesi in forte crescita economica, è tuttora vissuta come un fastidio e un problema da rimuovere. Quasi mai la soluzione del problema passa attraverso la mediazione, la proposta di alternative e il rispetto del diritto di quei popoli a vivere nel loro territorio.

«Non è che vogliamo convincere, né tantomeno costringere, i popoli indigeni a “fare gli indigeni” in eterno», aveva spiegato qualche anno fa fratel Carlo a chi scrive. «Se gli Yanomami, nel corso del tempo, decideranno di cedere il proprio territorio e le proprie tradizioni, questa sarà una scelta che ci rattristerà infinitamente ma non penso che potremo opporci. Ma è proprio questo il punto: la scelta. Credo che il ruolo di noi missionari consista anche nel sostenere questo popolo nel suo tentativo di ottenere gli strumenti, culturali e giuridici, perché possa difendersi e scegliere, per non essere semplicemente spazzato via da chi vuole arricchirsi devastando la sua terra. Tanto più che, come sempre ripete Davi Kopenawa, non ci sono altri mondi, ce n’è solo uno e l’Amazzonia ha un valore inestimabile, e reale, per tutti noi».

Basta, con un semplice esercizio mentale, sostituire nel paragrafo sopra «Yanomami» e «Amazzonia» con il nome del proprio popolo e territorio di appartenenza per capire che non stiamo parlando di qualcosa di così lontano.

6/ Tre domande a Francesca Bigoni e Roscoe Stanyon, antropologi che curano un progetto di ricerca sugli Yanomami con l’Università di Firenze e collaborano con padre Corrado Dalmonego, missionario della Consolata a Catrimani (Roraima, Amazzonia brasiliana), di Chiara Giovetti

Che cosa ne pensate della ripresa del dibattito sul «cattivo selvaggio»? Si tratta di una riproposizione di temi già noti o c’è effettivamente qualche nuovo elemento?

Forse non è un caso che questo dibattito si riaccenda in un momento drammatico in cui l’esistenza dei popoli indigeni e la salvaguardia dei territori a cui sono legati sono minacciati da ciechi interessi economici e politici. Continuare ad utilizzare i vecchi stereotipi per rappresentarli come popoli «primitivi», violenti e in antitesi al «progresso», e comunicare a vari livelli questa visione distorta è certamente strumentale a questa situazione. Sì, ci sono nuovi elementi e sono tutti in favore dei popoli indigeni, perché ora abbiamo una conoscenza migliore dei valori culturali di cui sono portatori e difensori (dimensione collettiva della loro vita sociale, relazione con l’ambiente, prospettiva spirituale).

L’antropologo Greg Laden scrive che la violenza, il tratto culturale attribuito agli Yanomami e ad altre popolazioni indigene, non è un criterio affidabile perché «è difficile da misurare» e aggiunge, per contro, che è proprio la società occidentale che ha reso la guerra mortale e la vita umana facile da rovinare e distruggere come mai lo erano state prima. Siete d’accordo con questo ribaltamento di prospettiva?

Certamente sì. Per esempio, è ora ben noto che la presunta violenza fra gruppi di Yanomami di cui parla Chagnon, ammesso che i suoi dati siano corretti, si riferisce a una limitata zona geografica e a un momento storico particolare. La sua prospettiva non è stata confermata da studi in altre vaste zone di insediamento degli Yanomami. Per esempio Giovanni Saffirio, missionario della Consolata e antropologo, nella sua lunga esperienza tra gli Yanomami del Catrimani dal 1968 fino alla metà degli anni ’90 ha provato a raccogliere dati, ma i casi di morti per violenza erano così rari che non era possibile neppure fare un confronto statistico. Quindi le generalizzazioni di Chagnon devono essere lette in maniera molto critica. Attualmente gli studi antropologici dimostrano che i comportamenti umani sono, in tutte le popolazioni, altamente flessibili e legati alla situazione particolare in cui ci si viene a trovare. D’altra parte Pinker, per sostenere la sua teoria del «declino della violenza» nella nostra cultura rispetto alle culture tradizionali come quella Yanomami considerate «feroci», utilizza limitati dati di Chagnon e di altri antropologi, confrontandoli con i tassi di omicidio nella società occidentale, ma usa criteri statistici scorretti per sostenere le sue tesi, finendo addirittura con lo sminuire la portata di avvenimenti come lo sganciamento di bombe atomiche nella nostra epoca e numerosi episodi di genocidio di popoli indigeni e non indigeni.

La storia è chiara e ci insegna che le più grandi violenze, sono state quelle con cui la cosiddetta società «civilizzata» ha causato lo sterminio dei popoli nativi in diversi continenti, un fenomeno che sembra ripetersi, magari con forme più sottili e subdole, ancora oggi.

Una domanda più per i cittadini Francesca e Roscoe che per gli antropologi: perché un italiano, un europeo, un abitante del Nord del mondo dovrebbe interessarsi degli Yanomami e delle popolazioni indigene in genere?

Studi recenti hanno dimostrato chiaramente che nei territori in cui i popoli nativi vengono preservati con la loro cultura e la loro lingua, viene automaticamente protetta la biodiversità; al contrario la perdita delle culture tradizionali e del loro patrimonio linguistico è seguita in breve tempo dalla distruzione dell’ambiente. Se ignoriamo questo semplice fatto prepariamo l’estinzione della nostra stessa specie umana.

7/ Il buon selvaggio è un killer. Confermo. Le memorie di Napoleon Chagnon riaccendono le dispute sulla ferocia degli indios che lo studioso attribuisce a un meccanismo evolutivo: chi uccide si procura più donne, di Ennio Caretto

Riprendiamo da Il Corriere della Sera un articolo di Ennio Caretto senza indicazione di data (http://lettura.corriere.it/il-buon-selvaggio-e-un-killer-confermo/). Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Carità e giustizia.

Il Centro culturale Gli scritti (10/3/2021)

Può una furiosa controversia scientifica durare quasi mezzo secolo? Sì, a giudicare dal caso Chagnon. Napoleon Chagnon (1938) è uno dei più celebri e discussi antropologi americani. E dal 1968, quando pubblicò un saggio di rottura nella storia dell’antropologia, Yanomamo. The Fierce People («Yanomamo. Il popolo feroce»), sulla primitiva tribù del bacino dell’Amazzonia con cui aveva trascorso quattro anni, gli scienziati e i media americani si sono divisi su di lui e il suo lavoro. Per gli ammiratori Chagnon è uno studioso che ha raddrizzato il corso dell’antropologia. Per i detrattori, tra cui eminenti colleghi, è invece un arrivista che lo ha deviato. Chagnon, che seguì poi la tribù per altri trent’anni, ha appena pubblicato le proprie memorie presso la editrice Simon & Schuster, nella speranza o di regolare i conti in sospeso o di chiudere la controversia. Ma come traspare dal titolo Noble Savages («Nobili selvaggi») e dal sardonico sottotitolo La mia vita tra due tribù pericolose, yanomamo e antropologi, per ora il libro ha solo infiammato di nuovo polemiche che con il tempo potevano sopirsi.

Il caso Chagnon scoppiò quando l’antropologo, nelle sue ricerche sulla tribù che abitava una (sino ad allora) impenetrabile regione amazzonica tra il Venezuela e il Brasile, giunse alla conclusione che non erano stati l’ambiente e la cultura, ma la genetica e la biologia a plasmarne la società e la condotta. Gli yanomamo, un popolo di circa 23 mila persone distribuite in oltre cento villaggi, sostenne Chagnon, avevano un’aggressività innata, diretta non al sostentamento, ma alla procreazione: l’uomo che più uccide è quello che si procura più donne e più figli, per una sorta di selezione naturale. A giudizio dell’antropologo e del suo mentore e compagno nelle ricerche, il genetista James Neel, ex membro della Commissione dell’energia atomica, il mondo violento e vendicativo degli yanomamo era il più vicino a quello originario dell’umanità. A sostegno della tesi, Chagnon addusse filmati di scontri nei villaggi e di crudeli cerimonie tribali con allucinogeni, aggiungendo audio di interviste ai loro protagonisti. E nel libro, che destò clamore e di cui sarebbero state pubblicate varie edizioni, demolì il mito del «buon selvaggio», propagatosi in Occidente dall’Illuminismo in poi.

Ai fautori dell’antropologia culturale, allora dominante, questi yanomamo killer su mandato divino e i loro «ratti delle Sabine» ante litteram non apparvero molto convincenti. Chagnon sembrò ai più un sociobiologo che a torto premiava la genetica e l’evoluzionismo, se non un mistificatore che per vanagloria strumentalizzava un popolo a rischio di estinzione. Contro di lui insorsero anche molti leader tribali, funzionari governativi brasiliani e venezuelani, missionari. Chagnon fu costretto a rettificare il proprio calcolo che il 44 per cento degli yanomamo fossero omicidi: la percentuale, disse, includeva chi aveva ucciso e chi pensava soltanto di avere ucciso tramite la stregoneria. Ma non si arrese mai, e nel corso dei decenni trovò sempre più insigni difensori. Ne ebbe bisogno soprattutto nel 2000, quando Patrick Tierney, un giornalista che aveva denunciato gli esperimenti segreti condotti dalla Commissione dell’energia atomica con sostanze radioattive su ignare cavie umane, lo accusò di avere fomentato insieme a James Neel, deceduto nel frattempo, gli scontri tra i selvaggi e addirittura di avere volutamente causato un’epidemia di morbillo.

L’uscita del libro di Tierney, Darkness in Eldorado («Tenebre nell’Eldorado»), trasformò il caso Chagnon in un giallo. Negli anni successivi, l’Associazione antropologica americana svolse una serie di indagini sull’operato sia dello studioso sia del giornalista. Ma mentre il «j’accuse» di Tierney risultò in prevalenza infondato, soprattutto riguardo alla epidemia di morbillo che aveva fatto molte vittime, il verdetto su Chagnon non fu unanime. Per una parte dell’Associazione, Yanomamo. The Fierce People rimase il resoconto attendibile della vita in una società primordiale, per un’altra una narrazione intesa a convalidare una tesi abbracciata a priori.

Nel 2012 l’Accademia nazionale delle scienze, accogliendolo quale membro, il massimo onore tributabile a uno studioso, ha riabilitato Chagnon. Ma le sue memorie hanno riaperto le vecchie ferite. Nell’introduzione Chagnon non demorde: il passaggio dall’antropologia culturale a quella evolutiva, scrive, è obbligato. Il modo in cui l’umanità è giunta alla società civile e allo Stato di diritto, aggiunge, è spiegabile principalmente con la teoria dell’evoluzione.

© Corriere della Sera RIPRODUZIONE RISERVATA

8/ Brasile, Bolsonaro si lega sempre più agli evangelici: per le chiese minori libertà di evadere le tasse e giudice costituzionale. Grazie anche al Fronte parlamentare evangelico il presidente è riuscito a far approvare alla Camera la riforma del regime previdenziale. In cambio ha tolto loro obbligo di iscriversi nel registro nazionale delle persone giuridiche e di dichiarare le proprie entrate come esige il fisco. Inoltre ha promesso di designare alla Consulta un giudice evangelico, di Adele Lapertosa

Riprendiamo da Il Fatto Quotidiano un articolo di Adele Lapertosa, pubblicato il 17/7/2019. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Carità e giustizia.

Il Centro culturale Gli scritti (10/3/2021)

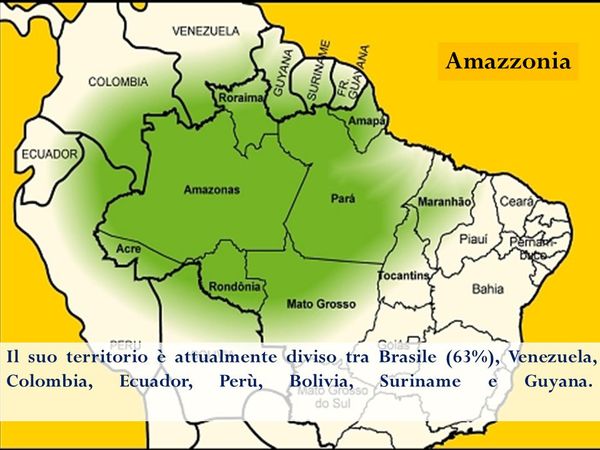

N.B. de Gli scritti Si tenga presente, come si è già ricordato, che la foresta amazzonica è sfruttata da anni non solo da potentati stranieri, bensì anche da tutti gli stati sud-americani, ben nove, che ne posseggono una parte ed è stata sfruttata sia quando essi hanno avuto governi di destra, sia quando hanno avuto governi di sinistra, anche estrema. La foresta amazzonica è suddivisa, infatti, dai seguenti paesi: Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname, Venezuela e Guyana francese.

Non solo militari. Si fa sempre più stretta la relazione di Jair Bolsonaro con gli evangelici, cui deve la sua elezione, e già rappresentati nel suo governo da Damares Alves, ministra della Famiglia e diritti umani, famosa per le sue posizioni omofobiche e anti-abortiste. È stato infatti grazie anche al Fronte parlamentare evangelico, che conta più di 100 membri tra pastori e membri della collettività protestante, che il presidente del Brasile è riuscito a far approvare alla Camera il progetto di riforma costituzionale che modifica il regime previdenziale, uno dei cavalli di battaglia del suo programma politico.

Il progetto, elaborato dal ministro dell’Economia Paulo Guedes, ha ottenuto i sì di un’ampia maggioranza, con 379 voti a favore, 61 in più di quelli richiesti per le modifiche costituzionali, e impone un regime più rigido per accedere alla pensione, con l’innalzamento dell’età pensionistica a 65 anni per gli uomini (con un minimo di 20 anni di contribuiti) e a 62 per le donne (con un minimo di 15 anni di contribuiti). Fanno eccezione alcune categorie come gli agricoltori (60 anni per gli uomini e 55 per le donne), i professori (60 anni per gli uomini e 57 per le donne) e gli agenti della polizia federale (55 anni per uomini e donne). Secondo Guedes, grazie a questo nuovo modello lo Stato potrà risparmiare 240 miliardi di dollari in dieci anni. Un successo per cui Bolsonaro ha voluto ringraziare il fronte evangelico offrendogli la colazione, al termine delle votazioni, nel Palazzo di Planalto.

Un appoggio che il presidente sta comunque ripagando appieno. Ha infatti deciso, come segnala il quotidiano O Globo, di porre fine all’obbligo per le chiese minori di iscriversi nel registro nazionale delle persone giuridiche (Cnpj), dichiarando le proprie entrate, come esige il fisco. Una misura che favorirà in particolare i culti evangelici, di cui è esponente lo stesso capo di Stato. La proposta, presentata dal deputato federale Sostenes Cavalcante, del partito alleato di governo Dem (di destra), prevede anche l’elevazione da 1,2 milioni di reais a 4,8 milioni di reais del limite di reddito che attualmente obbliga le chiese minori a informare le loro transazioni finanziarie quotidiane, e che quindi potrebbero essere esentate anche dal rilascio di “determinate dichiarazioni contabili”.

Bolsonaro ha inoltre promesso di designare alla Corte Costituzionale un giudice evangelico. “Chi ha provato a metterci di lato dicendo che lo Stato è laico, sì, lo Stato è laico, ma noi siamo cristiani, terribilmente cristiani”, ha detto partecipando a una funzione evangelica nella Camera dei deputati. La legislazione brasiliana stabilisce che il premier presenti al Parlamento i nomi dei candidati al Supremo tribunale federale, se uno dei suoi membri vada in pensione o rinunci all’incarico. “Tra i due scranni che dovrò indicare per il tribunale, uno di loro sarà per un giudice terribilmente evangelico”, ha assicurato Bolsonaro, ripetendo così la promessa fatta il mese scorso, quando aveva criticato della Corte che avevano stabilito che l’omofobia era un reato equivalente al razzismo, quindi condannato con la detenzione in carcere.

Pur essendo cattolico, l’ex-capitano dell’esercito è diventato evangelico per convenienza politica: si è fatto battezzare nel 2016 in Israele nelle acque del fiume Giordano da un pastore, formalizzando in questo modo la sua vicinanza al movimento neopentecostale. Bolsonaro è stato inoltre il primo presidente brasiliano a partecipare alla moltitudinaria Maria per Gesù (lo scorso mese) che si fa ogni anno a Sao Paolo, e a al suo arrivo al Congresso dopo le elezioni è stato ricevuto dal famoso pastore Marco Feliciano, uno dei suoi uomini di fiducia, nonché dirigente del potente gruppo evangelico.

9/ 100 tribù indigene assediate dal morbo evangelico di Bolsonaro. Amazzonia. I popoli incontattati del Brasile consegnati alle organizzazioni religiose estremiste. Dalla conversione a ogni costo al rischio coronavirus. È l’ultimo sfregio del governo ai popoli nativi. Survival lancia l’allarme: «Vogliono sbarazzarsi di loro», di Angelo Ferracuti

Riprendiamo da Il Manifesto un articolo di Angelo Ferracuti, pubblicato on-line il 3/4/2020. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Carità e giustizia.

Il Centro culturale Gli scritti (10/3/2021)

L’ultimo sfregio del governo Bolsonaro nei confronti dei popoli indigeni è stato la recente nomina a capo del Dipartimento per gli Indiani incontattati del Funai (Fondazione nazionale dell’Indio) di Ricardo Lopes Dias, missionario evangelico legato a New Tribes Mission (Ntm), una delle più grandi ed estremistiche organizzazioni missionarie della chiesa evangelica, il cui obiettivo è convertire a qualsiasi prezzo i popoli incontattati del mondo.

Un gruppo di pubblici ministeri del Brasile ha chiesto ai giudici di sospendere la nomina perché costituisce un reale «rischio di etnocidio e genocidio» per le tribù incontattate, popoli custodi di luoghi con la maggior biodiversità del pianeta. Sono 100 tribù solo nell’Amazzonia brasiliana, vivono in fuga nel tentativo di evitare il contatto con chi vuole impossessarsi delle loro terre; vulnerabili, non hanno difese immunitarie verso malattie comuni introdotte dall’esterno, al primo contatto rischierebbero l’estinzione.

Ma Bolsonaro lo aveva detto insolente nel corso di un’intervista prima di vincere le elezioni: «Se diventerò Presidente, non ci sarà un solo centimetro in più di terra indigena», correggendosi e affermando arrogante nel corso della stessa che intendeva dire «millimetro». E ancora con violenza verbale, nel linguaggio rozzo e militaresco che lo contraddistingue: «Sferrerò un colpo al Funai, un colpo secco. Non c’è altro modo. Non serve più». Ha solo mantenuto la sua disgustosa promessa.

Di questa volontà di potenza e istinto persecutorio dei bianchi occidentali aveva già scritto il giornalista americano Norman Lewis nei suoi leggendari reportage Niente da dichiarare (Adelphi), ma soprattutto in Genocidio (in Un’idea del mondo, EDT) quando gli indigeni durante la dittatura militare furono uccisi via aereo con la dinamite, con viveri imbevuti di arsenico, presi a mitragliate, 100 mila di loro annientati dal 1957 al 1969, i Maxacalì, i Pataxò ai quali fu iniettato il virus del vaiolo, i Bororo, tanto cari a Levi Strauss, ai quali fu vietato il culto dei morti, mentre i sopravvissuti furono consegnati a missionari protestanti e imprigionati in appositi centri di rieducazione, in parte trasformati in bordelli.

Le foto dell’epoca sono agghiaccianti, donne impalate, indigeni inermi legati, incatenati, torturati con la tecnica del “tronco”, the trunk, che schiacciava lentamente le caviglie delle vittime. Una storia oscena che tristemente e ciclicamente si ripete.

La New Tribes Mission (ora rinominata Ethnos360 nel tentativo di ridarle una verginità) è stata decisiva durante le ultime elezioni presidenziali brasiliane, ma la sua sede è negli Stati uniti, dove riceve finanziamenti da lobbies e multinazionali interessate a impossessarsi delle ricchezze di intere regioni dell’Amazzonia, denaro con il quale “evangelizza” e fidelizza popolazioni povere, indifese, facendo il gioco del governo brasiliano, che è quello di liberare le terre per le piantagioni di soia, attività mineraria e allevamento del bestiame, tutte attività controllate dai potentati dell’agrobusiness. «Mettiamo a rischio le nostre vite e giochiamo il tutto per tutto per Cristo, con incrollabile determinazione fino a quando non avremo raggiunto l’ultima tribù, ovunque essa si trovi», queste le frasi deliranti che usano per spiegare il loro folle disegno.

Già in Paraguay negli anni ‘70 e ‘80, durante la dittatura di Stroessner, un gruppo di missionari fanatici di New Tribes Mission organizzò una brutale e cruenta “caccia all’uomo” per catturare i nomadi Ayoreo-Totobiegosode incontattati. «Gli Ayoreo furono trascinati fuori dalla foresta contro la loro volontà, ammassati in campi raccapriccianti, ridotti in schiavitù dai missionari, e costretti col terrore a rinunciare alle proprie credenze. Alcuni Ayoreo morirono nei giorni del contatto forzato per lo shock e le malattie contro cui non avevano difese immunitarie. Altri morirono in seguito, a causa di malattie che li affliggono ancora oggi», ricorda Fiona Watson, Direttrice del Dipartimento Ricerca e Advocacy di Survival International. «A partire dai primi anni ’80, Ntm effettuò vari tentativi segreti di contattare gli Zo’è, nel nord del Brasile, diffondendo influenza e malaria contro cui la tribù non aveva difese immunitarie. Tra il 1982 e il 1988, gli Zo’è persero circa un quarto della popolazione originale proprio in conseguenza delle epidemie”, mi racconta sdegnata, «I missionari raggiungono comunità indigene remote senza essere stati invitati, carichi di merci e medicine, ed equipaggiati di tecnologie costose, come ricetrasmittenti, telefoni satellitari, motori fuoribordo e velivoli ultraleggeri. Facilmente sono percepiti come persone ricche e potenti pronte solo ad aiutare».

Un altro pericolo secondo lei è un progetto di legge a lungo promosso da Atini, una ong fondata da Damares Alves, pastora evangelica che Bolsonaro ha nominato ministro per le Donne, la Famiglia e i Diritti umani. Se approvato, darebbe allo stato il potere di sottrarre i bambini indigeni alle loro comunità sulla base anche di un mero sospetto che ci sia il rischio che vengano effettuate pratiche che lo stato ritiene pericolose: «I gruppi evangelici sono noti per togliere i bambini indigeni dalle loro comunità con ogni genere di pretesti. È facile quindi capire come questa legge possa essere manipolata da missionari zelanti per dar vita a una nuova “generazione rubata”, come quella dei bambini Aborigeni Australiani tolti con la forza alle loro famiglie nel secolo scorso, con conseguenze devastanti».

Nel suo libro La caduta del cielo (Nottetempo) Davi Kopenawa, lo sciamano portavoce degli Yanomami, che incontrai a Boa Vista durante uno dei miei viaggi nei paesi della Foresta Amazzonica, quando raggiunsi il suo popolo nella foresta a Catrimani, racconta di come la sua comunità fosse stata costretta a costruire una pista d’atterraggio nella foresta per gli aerei di New Tribes Mission: «I nostri padri hanno sgobbato davvero molto per aprire questa pista… era penoso vederli per giorni e giorni sotto il sole rovente abbattere dei grandi alberi usando solo un’ascia… Quando un uomo si fermava per riposarsi un po’, si arrabbiavano e gridavano: ‘Torna al lavoro! Non rimanere senza fare niente! Se non lavori non riceverai nulla!’». Critica aspramente i missionari di Ntm e i loro modi violenti e brutali, che in quei momenti continuavano a dire agli Yanomami: «Non masticate foglie di tabacco! È peccato, la vostra bocca si brucerà! Non inalate la polvere di yãkoana, il vostro petto diventerà nero di peccato».

In questi ultimi giorni Davi è di nuovo intervenuto con un appello alle autorità brasiliane, lanciato durante una recente sessione del Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, affinché siano allontanati i cercatori d’oro che continuano ad agire illegalmente nelle terre demarcate del suo popolo, dove vivono anche i gruppi yanomami incontattati, i “Moxihatatea”: «Sono molto preoccupato. Potrebbero essere sterminati rapidamente… Senza ombra di dubbio, i cercatori d’oro li distruggeranno… li uccideranno sia con i loro fucili sia con le loro malattie, con la malaria e la polmonite». A maggior ragione adesso, con l’arrivo del Coronavirus, che potrebbe far aumentare pesantemente il pericolo di contagi costituito dalla presenza di migliaia di estranei all’interno del territorio Yanomami. «Siamo molto preoccupati per quanto potrebbe accadergli. Sono gli unici a prendersi veramente cura della foresta. Sono i Moxihatatea e tutti gli altri popoli incontattati dell’Amazzonia a continuare a prendersi cura di ciò che resta della foresta».

«Anche se oggi la situazione in Europa e nel mondo è molto difficile, non possiamo permetterci di abbassare la guardia» dice Francesca Casella della sede italiana di Survival. «Questo è, infatti, un momento estremamente pericoloso non solo per le tribù incontattate ma anche per i popoli indigeni in generale. Ci sono tanti governi e aziende pronti a sbarazzarsi di loro e, con i riflettori dei media e dell’attenzione pubblica puntati altrove, siamo sicuri che intensificheranno gli attacchi. Ma potete star certi che continueranno a trovarci sulla loro strada». Confermare Ricardo Lopes Dias al Funai secondo lei potrebbe riaprire alcune delle pagine più drammatiche e dolorose della storia brasiliana, «non possiamo. permettere che accada, bisogna intervenire, fare pressione sul governo brasiliano e informare la comunità internazionale».

Al contrario della chiesa evangelica, quella cattolica oggi invece svolge una funzione importante in Amazzonia in difesa dei popoli custodi, e come ha scritto papa Bergoglio in Querida Amazzonia: «Gli indigeni quando rimangono nei loro territori, sono quelli che meglio se ne prendono cura, sempre che non si lascino ingannare dai canti di sirena e dalle offerte interessate dei gruppi di potere”. E ancora: «Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa». Come mi disse padre Carlo Zaquini alla Missione Consolata di Boa Vista: «Questo papa dice quello che noi volevamo dire da tempo, solo che lo dice meglio di noi».

10/ Ancora Lèvi-Strauss sui paradossi irrisolvibili del mestiere di antropologo

Riprendiamo sul nostro sito un lungo brano da Tristi Tropici di C. Lèvi-Strauss, pubblicato in Antologia commentata dei Tristi Tropici (sul sito nilalienum.it). Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Storia dell’America Latina.

Il Centro culturale Gli scritti (10/3/2021)

Come può l'etnografo salvarsi dalla contraddizione che risulta dalle circostanze della sua scelta Egli ha sotto gli occhi, e a sua disposizione, una società, la sua; perché decide di ripudiarla e di dedicare ad altre società - scelte fra le più lontane e le più diverse - una pazienza e una devozione che la sua decisione nega ai suoi concittadini Non è un caso che l'etnografo abbia raramente di fronte al suo gruppo un atteggiamento neutrale. Se egli è missionario o amministratore, se ne può dedurre che ha accettato di identificarsi a un ordine, al punto di consacrarsi alla sua divulgazione; e quando esercita la sua professione sul piano scientifico o universitario, vi sono grandi probabilità che si possano trovare nel suo passato fattori oggettivi che lo dimostrano poco o per nulla adatto alla società in cui è nato. Accettando il suo compito egli ha cercato, sia un modo pratico di conciliare la sua appartenenza ad un gruppo e la riserva che pone al suo riguardo, sia, semplicemente, la maniera di mettere a profitto uno stato iniziale di distacco che gli conferisce un vantaggio per avvicinarsi a società diverse, dalle quali già si trova a mezza strada.

Ma se egli è in buona fede, un interrogativo gli si pone: il valore che attribuisce alle società esotiche - tanto più grande, sembra, quanto più sono tali non ha un fondamento proprio; esso è in funzione del disprezzo, e talvolta dell'ostilità, che gli ispirano i costumi in vigore nel suo ambiente. Spesso sovversivo fra i suoi e ribelle agli usi tradizionali, l'etnografo appare rispettoso fino al conservatorismo, appena la società in questione si trova ad essere diversa dalla sua. C'è però qui molto di più e di diverso che una deformazione; conosco degli etnografi conformisti. Ma lo sono in una maniera derivata, in virtù di una specie di assimilazione secondaria della loro società a quelle che essi studiano. La loro simpatia va sempre a queste ultime, e se si sono ricreduti sulla propria rivolta iniziale di fronte alla loro, è perché fanno alle prime la concessione supplementare di trattare la propria società come vorrebbero che fossero trattate tutte le altre. Non si sfugge al dilemma: o l'etnografo aderisce alle norme del suo gruppo e le altre non possono ispirargli che una curiosità passeggera da cui la disapprovazione non è mai assente; o riesce ad abbandonarsi totalmente ad esse, e la sua obiettività resta viziata dal fatto che, volendo o non volendo, per darsi a tutte le società si è rifiuta almeno ad una. Egli commette dunque lo stesso peccato che rimprovera a coloro che contestano il senso privilegiato della sua vocazione...

Manifestando, con la nostra vocazione, la predilezione che ci spinge verso forme sociali e culturali molto diverse dalle nostre - e, sopravalutando quelle a spese di queste - noi daremmo prova di una incoerenza fondamentale; come potremmo proclamare valide quelle società se non fondandoci sui valori della società che ci ispira nelle nostre ricerche Incapaci per sempre a sfuggire alle norme che ci hanno formato, i nostri sforzi per mettere a fuoco le diverse società, compresa la nostra, sarebbero ancora una vergognosa maniera di confessare la sua superiorità su tutte le altre.

Dietro gli argomenti di questa specie di apostoli non c'è che un cattivo gioco di parole: essi pretendono di far passare la mistificazione (alla quale si abbandonano) per il contrario del misticismo (che ci rimproverano a torto). La ricerca etnologica o etnografica dimostra che certe civiltà, contemporanee o scomparse, hanno saputo e sanno risolvere meglio di noi alcuni problemi, sebbene noi ci siamo affannati ad ottenere gli stessi risultati...

La difficoltà non è qui. Se giudichiamo le realizzazioni dei gruppi sociali in funzione di fini paragonabili ai nostri, dovremo a volte inchinarci davanti alla loro superiorità; ma noi otteniamo nello stesso tempo il diritto di giudicarli, e quindi di condannare tutti gli altri fini che non coincidono con quelli che noi approviamo. Riconosciamo implicitamente una posizione privilegiata alla nostra società, ai suoi usi e alle sue norme, mentre un osservatore proveniente da un altro gruppo sociale darà sugli stessi esempi giudizi diversi. In queste condizioni, come potranno i nostri studi aspirare al titolo di scienza? Per ritrovare una posizione obbiettiva noi dovremmo astenerci da ogni giudizio di questo tipo. Bisognerà ammettere che, nella gamma di possibilità aperte alle società umane, ciascuna ha fatto una certa scelta, e che queste scelte non sono paragonabili fra loro: si equivalgono. Ma allora sorge un nuovo problema: se nel primo caso eravamo minacciati dall'oscurantismo sotto forma di un cieco rifiuto di ciò che non è nostro, noi corriamo il rischio ora, di cedere a un eclettismo che c'impone l'accettazione di una qualsiasi cultura nella sua totalità, ivi compresa la crudeltà, l'ingiustizia e la miseria contro le quali protesta a volte la stessa società che le subisce. E poiché questi abusi esistono anche fra noi, che diritto abbiamo di combatterli, se basta che si producano altrove perché ci inchiniamo dinanzi ad essi.

La contraddizione fra i due atteggiamenti dell'etnografo: critico a domicilio e conformista al di fuori, ne cela dunque un'altra a cui gli è ancora più difficile sfuggire. Se vuole contribuire al miglioramento del suo sistema sociale, deve condannare, dovunque esistano, le condizioni analoghe a quelle che combatte, o perde la sua imparzialità e la sua oggettività. Per contro, il distacco impostogli dallo scrupolo morale e dal rigore scientifico, gli impedisce di. criticare la sua propria società, dato che non vuole giudicarne nessuna al fine di conoscerle tutte. Restando a casa propria ci si priva di conoscere il resto, ma se si vuole comprendere tutto si rinunzia ad operare dei cambiamenti.