Il Piccolo Principe e la sua rosa. Appunti su Antoine de Saint-Exupéry, nel settantacinquesimo anniversario della sua morte (31 luglio 1944-2019), di Andrea Lonardo

- Tag usati: cittadella, henri_guillaumet, piccolo_principe, saint_exupéry, scritti_andrea_lonardo, terra_degli_uomini

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo sul nostro sito uno studio di Andrea Lonardo: era già stato pubblicato in occasione del 60esimo anniversario della scomparsa e lo ripresentiamo qui solo con piccolissime correzioni. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Letteratura.

Il Centro culturale Gli scritti (4/8/2019)

Il Lightning P 38 guidato da Antoine de Saint-Exupéry

fotografato dal suo amico John Phillips nel

1944 in Sardegna con Capo Caccia sullo sfondo

Il braccialetto di Saint-Exupéry ritrovato in mare nel 1998

Antoine de Saint-Exupéry è scomparso il 31 luglio 1944, durante quella che sarebbe stata comunque la sua ultima missione di guerra. Infatti, nonostante la sua età avanzata, aveva ottenuto di poter compiere ancora cinque voli, prima di essere destinato definitivamente al servizio a terra, ed il volo del 31 luglio era ormai il quinto di questi. Volava su di un ricognitore: la sua squadriglia aveva in quei giorni compiti di rilevamento dei movimenti delle truppe naziste in Francia.

Nella primavera del 2004 sono stati ritrovati, al largo di Marsiglia sui fondali marini, i resti del suo Lightning P 38. Aveva da poco pubblicato Il Piccolo principe, scritto a New York ed apparso il 6 aprile 1943. Pochi giorni dopo la pubblicazione, il 13 aprile 1943, Saint-Exupéry era partito in piroscafo per unirsi alle truppe alleate e riprendere a volare, nonostante avesse ormai 42 anni. Alla sua morte furono rinvenuti in una valigetta i manoscritti di quella che è, quindi, l’ultima sua opera, Cittadella, che vide la luce postuma (il testo non era ancora completamente terminato). Raccontava la storia di un re che, prossimo alla morte, istruisce il figlio su cosa significhi regnare sugli uomini, costruendo con loro una cultura che possa “dare un senso” alla vita.

Con questo nostro testo vogliamo suggerire brani di altre opere di Saint-Exupéry, spesso sconosciute ai lettori del Piccolo principe, che si rivelano illuminanti per meglio comprendere come quel racconto sia in realtà una sua autobiografia per immagini[1].

La dedica a Léon Werth

Il piccolo principe, pubblicato nel 1943, quindi in piena seconda guerra mondiale, è dedicato a Léon Werth, ebreo francese, carissimo amico dell'autore. Werth non era riuscito a fuggire dalla Francia, prima dell'invasione nazista e si era dovuto nascondere. Saint-Exupéry non aveva così alcun modo di avere notizie dell'amico.

Di lui, in maniera esplicita, doveva parlare la prima versione di Lettera ad un ostaggio. Nella versione definitiva, del giugno 1943, il riferimento è meno personale. Lo scritto è un invito a tutti i francesi a trovare la forza di liberare la Francia, con i suoi cittadini, tenuti in “ostaggio” dall'occupante tedesco.

Colui che questa notte ossessiona la mia memoria ha cinquant'anni. È malato. Ed è ebreo. Come potrà sopravvivere al terrore tedesco? Per immaginare che respira ancora ho bisogno di crederlo ignorato dall'invasore, riparato in segreto dal bel baluardo di silenzio dei contadini del villaggio. Allora soltanto credo che viva ancora.

La situazione senza scampo è descritta, pur da lontano, con incredibile precisione. Dinanzi ad essa emerge il tema della responsabilità così centrale nell'opera dello scrittore francese.

Se combatto ancora, combatterò un po' per te. Ho bisogno di te per credere meglio nell'avvento di quel sorriso. Ho bisogno di aiutarti a vivere. Ti vedo così debole, così minacciato, che trascini i tuoi cinquant'anni sul marciapiede davanti a qualche povera salumeria, ore e ore, per sussistere un giorno di più tremando di freddo, nel precario riparo di un cappotto logoro. Tu così francese, ti sento due volte in pericolo di morte, perché francese e perché ebreo. Sento tutto il valore di una comunità che non autorizza più diverbi. Siamo tutti di Francia come di un albero, e io servirò la tua verità come tu avresti servito la mia.

Saint-Exupéry scrisse Pilota di guerra, come una difesa della Francia, descrivendo i voli senza speranza di una squadriglia - la sua - di aerei da ricognizione dinanzi all'avanzata nazista in terra francese. Il libro fu ritenuto da molti la sola propaganda capace di riscattare l'immagine del paese. In America, dove fu pubblicato nel febbraio 1942, venne letto come una testimonianza della resistenza che i francesi avevano cercato di opporre ai tedeschi. L'edizione francese uscì il 27 novembre 1942, con una riga censurata, quella in cui Saint-Exupéry dichiarava che erano “tutti degli idioti, l'attendente che aveva perso i suoi guanti come Hitler che aveva scatenato la guerra”. Il libro suscitò moltissimi plausi e moltissimo scalpore.

Presentava, fra l’altro, volutamente, in maniera estremamente positiva, la figura di un aviatore francese ebreo così descritto:

Israel, quando lo scorsi dalla finestra, camminava rapidamente. Aveva il naso rosso. Un grande naso molto ebraico e molto rosso. Il naso rosso di Israel mi colpì in modo singolare.

Per Israel di cui consideravo il naso, avevo un'amicizia profonda. Era uno dei piloti più coraggiosi del Gruppo. Uno dei più coraggiosi e dei più modesti. Gli avevano talmente parlato della prudenza ebraica che lui il suo coraggio doveva scambiarlo per prudenza...

E sì, certo, m'è tornato in mente la sera, quando abbiamo smesso di aspettare il ritorno di Israel.

L’editore Gallimard ritirò il libro in Francia, pur senza una esplicita proibizione dell'occupante tedesco. Nel dicembre 1942 fu proibito dalle autorità di Vichy, insieme a tutte le altre opere di Saint-Exupéry.

Nel campo di prigionia in cui era internato Jean Israel riuscì a procurarsi una copia clandestina di Pilota di guerra. Fu orgoglioso di essere grande amico dello scrittore francese pronto, in quegli anni, a compromettersi per un aviatore di nome Israel. In realtà il solo nome era ebraico. Il naso di Jean Israel era del tutto normale. Saint-Exupéry citò il naso 14 volte, in due pagine, in modo chiaramente provocatorio, andando a stuzzicare l'immaginario somatico usato dalla propaganda antisemita.

Guillaumet e Saint-Exupéry caduti sulle Ande e nel deserto: dinanzi alla morte, la scoperta della responsabilità

Con Guillaumet, poco dopo l'arrivo

al campo, appena salvo

Saint-Exupéry si trovò, nella sua storia di aviatore, più di una volta faccia a faccia con la morte. Ma il racconto dell'aviatore caduto nel deserto nei primi capitoli del Piccolo Principe è la trascrizione letteraria autobiografica che trae origine dall'incidente che lo fece precipitare nel deserto libico il 29 dicembre 1935, durante il tentativo di battere il record di volo lungo la tratta Parigi-Saigon. Possiamo leggere il resoconto completo nel volume di Saint-Exupéry Terra degli uomini.

In questo straordinario testo, si susseguono, prima, il racconto di un altro pilota, amico dell'autore del Piccolo Principe, l’aviatore Guillaumet, poi l’incidente occorso a Saint-Exupéry. I due episodi si illuminano a vicenda nel dischiudere la riflessione che farà da filo conduttore di tutte le opere dell'autore francese.

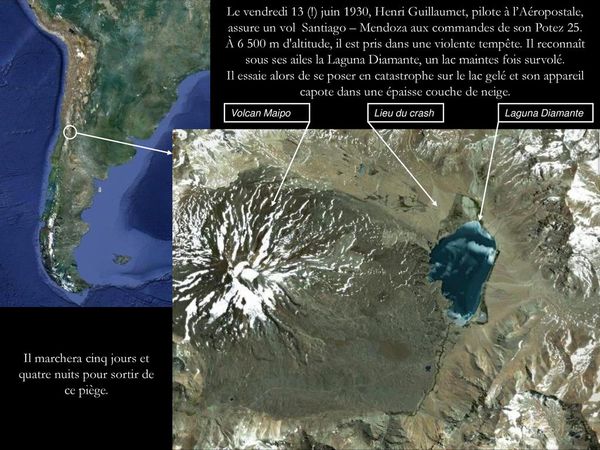

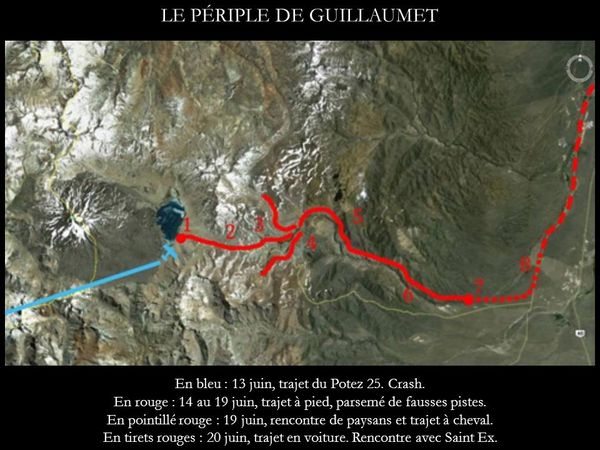

Guillaumet, pilota a quel tempo dell'Aeroposta Argentina, compagnia incaricata del servizio postale, cade, nell'inverno 1930, il 13 giugno (le stagioni sono invertite rispetto al nostro emisfero), sulle Ande, durante il tragitto da Santiago a Buenos Aires[2]. Per sei giorni gli unici due aerei a disposizione nel piccolo aeroporto di Mendoza si levano incessantemente alla sua ricerca. Uno di essi è pilotato da Saint-Exupèry. Quando le speranze sono ormai perse, improvvisa la notizia che Guillaumet è vivo. Saint-Exupéry si leva in volo e riconosce dall’alto la macchina che lo sta conducendo sano e salvo. Atterra sulla strada e lo conduce in volo a Mendoza. A sera Guillaumet racconta la sua avventura. Ecco le parole di Terra degli uomini che la riferiscono[3]:

Pugile vincente, ma segnato dai duri colpi ricevuti, rivivevi la tua strana avventura. Te ne sgravavi a brandelli. E nel corso del tuo racconto notturno, io ti scorgevo, in cammino, senza piccozza, senza corde, senza viveri, mentre scalavi valichi di quattromilacinquecento metri o avanzavi lungo pareti verticali, con piedi, ginocchia e mani sanguinanti, a quaranta gradi sotto zero.

Svuotato a poco a poco di sangue, di forze, di ragione, procedevi con una cocciutaggine da formica, tornando sui tuoi passi per aggirare l'ostacolo, rimettendoti in piedi dopo i capitomboli, o risalendo le discese che portavano solo a un abisso, senza concederti, insomma, alcun riposo, poiché dal letto di neve non ti saresti rialzato.

Quando scivolavi, infatti, dovevi affrettarti a rimetterti in piedi, per non essere tramutato in pietra. Il freddo ti pietrificava d'istante in istante, e un attimo di riposo in più assaporato dopo una caduta ti costringeva a far funzionare muscoli inerti, per rialzarti.

Resistevi alle tentazioni. “Nella neve”, mi dicesti, “si perde totalmente l'istinto di conservazione. Dopo due, tre, quattro giorni che si cammina, non si desidera più altro che il sonno. Lo desideravo. Ma mi dicevo: mia moglie, se mi crede vivo, mi crede in cammino; i compagni mi credono in cammino; hanno fiducia in me, tutti quanti; e se non cammino sono un mascalzone.”

E camminavi. E, con la punta del temperino, allargavi ogni giorno un po' più lo sdrucio delle scarpe affinché i tuoi piedi, che gelavano e si gonfiavano, ci potessero stare...

Una volta, però, steso bocconi nella neve dopo una caduta, rinunciasti a rialzarti. Eri come il pugile che, svuotato ad un tratto d'ogni passione, ode i secondi cadere in un mondo estraneo, ad uno ad uno, fino al decimo ch’è senza appello.

“Ho fatto ciò che potevo e non ho speranze, perché ostinarmi in questo martirio?”. Non avevi che da chiudere gli occhi e la pace sarebbe scesa sull'universo. Rocce, ghiacci e nevi si sarebbero cancellati. Appena chiuse quelle palpebre miracolose, niente più colpi, cadute, strappi muscolari, ustioni del gelo, né quel peso di dover trascinare la vita, quando si è costretti ad andare avanti come un bue ed essa diventa più pesante di un carro. Ne sentivi già il sapore, di quel freddo divenuto veleno e che, simile alla morfina, ti colmava ora di beatitudine...

I rimorsi sorsero dal sottofondo della coscienza. Certi particolari precisi si mescolarono improvvisamente al sogno. “Pensavo a mia moglie. La mia polizza di assicurazione le avrebbe risparmiato la miseria. Sì, ma le assicurazioni...”

In caso di scomparsa, c'è una mora di quattro anni per la morte legale. Questo particolare ti si presentò abbagliante, cancellando le altre immagini. Ora, tu eri steso bocconi su un ripido pendio di neve. Il tuo corpo, col sopraggiungere dell'estate, sarebbe rotolato assieme alla fanghiglia verso uno dei mille crepacci delle Ande. Lo sapevi. Ma sapevi pure che una roccia emergeva, davanti a te, a cinquanta metri: “Ho pensato: se mi rialzo, forse posso raggiungerla: e, se addosso il mio corpo contro la pietra, in estate lo ritroveranno”.

Una volta in piedi, camminasti per due notti e tre giorni...

“La salvezza sta nel fare un passo. Ancora uno. Il passo è sempre quello, ripetuto...”

“Ti giuro, non c'è bestia che sarebbe mai riuscita a fare quel che ho fatto”. Questa frase, la più nobile ch'io conosca, questa frase, che dà all'uomo il suo posto, che lo onora, che ristabilisce le vere gerarchie, mi tornava in mente...

Finivi coll'addormentarti in un sonno affannoso, nella camera di Mendoza in cui ti vegliavo. Ed io pensavo: Guillaumet farebbe un'alzata di spalle, a parlargli del suo coraggio; ma lo si tradirebbe anche celebrando la sua modestia. Egli sta molto più in là di questa virtù mediocre. Alza le spalle, ma per saggezza. Sa che gli uomini non hanno più paura delle cose, una volta che sono accadute e li hanno tirati in ballo. Solo l'ignoto spaventa gli uomini. Ma, per chiunque, cessa di essere ignoto, nell'attimo in cui egli l'affronta. Specialmente se lo considera con tale lucida serietà. Il coraggio di Guillaumet è conseguenza, in primo luogo, della sua rettitudine.

La sua virtù vera non è in questo. La sua grandezza è di sentirsi responsabile. Responsabile di se stesso, del corriere. E dei compagni che sperano, poiché la loro gioia o il loro dolore sono nelle sue mani. Si sente responsabile nei confronti di quanto si va edificando di nuovo laggiù, nel mondo dei vivi, avendo egli il dovere di prendervi parte; e, nei limiti del suo lavoro, si sente un poco responsabile del destino degli uomini.

Appartiene al novero di quegli esseri d'ampia levatura che consentono a coprire col loro fogliame ampi orizzonti. Essere uomo significa appunto essere responsabile. Significa provare vergogna in presenza d'una miserie che pur non sembra dipendere da noi. Esser fieri d'una vittoria conseguita dai compagni. Sentire che, posando la propria pietra, si contribuisce a costruire il mondo.

Si vuol confondere uomini simili con i toreri o i giocatori. Si loda il loro disprezzo della morte. Ma del disprezzo della morte non so che farmene. Se esso non ha radice in una responsabilità consapevolmente accettata, è indice unicamente di povertà o d'eccesso giovanile. Ho conosciuto un giovane suicida. Fu spinto, da non so più qual pena d'amore, a spararsi con cura una pallottola nel cuore. S'era infilato un paio di guanti bianchi, e non so a qual tentazione letteraria avesse ceduto; ma ricordo d'aver provato, di fronte a quella triste esibizione, un'impressione non di nobiltà ma di miseria. Dietro quel viso simpatico, sotto quel cranio d'uomo, non c'era stato dunque niente, proprio un ben niente. Tranne l'immagine di non so qual sciocchina simile ad altre.

Solo dell’uomo è la responsabilità. Nessun animale la conosce. Non per salvare se stesso, Guillaumet ha camminato, ma per la responsabilità che lo legava alle persone con le quali aveva intessuto le relazioni della sua vita. Il piccolo principe ricorderà le parole della volpe: “Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato”[4].

Quando nel 1935, Saint-Exupéry cadrà nel deserto, insieme al navigatore Prévot, la memoria della salvezza di Guillaumet sarà il motivo che li porterà in salvo. Sia perché, seguendo un sentimento non razionale, porterà l'autore francese ad incamminarsi infine nella stessa direzione geografica che aveva portato alla salvezza l'amico Guillaumet, sia perché sarà incentivo alla tenacia nella decisione di camminare ancora, fino all'ultima possibilità, poiché si deve “salvare” chi li sta cercando..

Ecco di seguito il racconto[5]:

Che si sia vivi è inspiegabile. Tenendo in mano la torcia elettrica ripercorro la traccia lasciata sul suolo dall'aeroplano. Lungo tutto il suo percorso ha disseminato la sabbia di ferraglie contorte e pezzi di lamiera; ne troviamo fino a duecentocinquanta metri dal punto in cui si è fermato. Vedremo poi, quando farà giorno, che abbiamo investito quasi tangenzialmente un dolce pendio in cima a un tavoliere deserto. Nel punto dell'urto lo scavo del terreno sembra fatto da un vomere d'aratro. L'apparecchio, senza cappottare, è avanzato sul ventre con una furia e dei movimenti di coda da rettile. Ha strisciato a duecentosettanta chilometri all'ora. Dobbiamo la vita, senza dubbio, a queste pietre nere e rotonde che rotolano liberamente sulla sabbia e che hanno fatto da cuscinetto a sfere...

Valuto dunque la mia posizione entro un quadrato di quattrocento chilometri di lato.

Prévot viene a sedersi accanto a me, e mi dice: “Che cosa straordinaria, esser vivi...”

Non gli rispondo niente e non provo nessuna gioia. Mi si è presentato un certo pensierino, che va facendosi strada nel mio cervello e già mi rode leggermente. Chiedo a Prévot di accendere la sua lampada, per fare da punto di riferimento, e mi allontano, dritto davanti a me, con la torcia elettrica in mano. Guardo il suolo con attenzione. Avanzo lentamente, compio un ampio semicerchio, cambio più volte l'orientamento. Continuo a scrutare in terra come se cercassi un anello smarrito. Allo stesso modo, poco fa, cercavo la brace. Avanzo sempre, nell'oscurità, chino sul disco bianco che faccio scorrere qua e là. Proprio così...proprio così...Risalgo a passo lento verso l'aereo. Mi siedo accanto alla cabina e medito. Cercavo un motivo di speranza, e non l'ho trovato. Cercavo un cenno offerto dalla vita, e la vita non mi ha fatto cenno.

- Prévot, non ho veduto un solo filo d'erba...

Prévot rimane zitto, non so se mi ha capito. Ne riparleremo al levarsi del sipario, quando farà giorno. Io provo solo una grande spossatezza; penso: “Più o meno a quattrocento chilometri, in deserto...”. Improvvisamente salto in piedi:

- L'acqua!

I serbatoi del carburante, i serbatoi dell'olio sono sfondati. Così pure le nostre riserve d'acqua. La sabbia ha bevuto tutto. Ritroviamo un mezzo litro di caffè in fondo a un termos in frantumi, un quarto di litro di vino bianco in fondo a un altro. Filtriamo questi liquidi e li mescoliamo insieme. Ritroviamo anche un po' d'uva, e un'arancia. Ma io calcolo: “In cinque ore di marcia, nel deserto, sotto il sole, tutto ciò è bell'e finito...”.

Ci sistemiamo nella cabina ad aspettare l'alba. Mi stendo, sto per addormentarmi. Nel prender sonno traccio il bilancio della nostra disavventura: non sappiamo un bel niente della nostra posizione. Non abbiamo neanche un litro di liquido. Se siamo all'incirca sulla linea retta, ci ritroveranno entro otto giorni, né possiamo sperare di meglio, e sarà troppo tardi. Se siamo andati in deriva lateralmente, ci ritroveranno tra sei mesi. Non è il caso di fare assegnamento sugli aerei: ci cercheranno su tremila chilometri.

- Ah, che peccato!... – mi dice Prévot.

- Perché?

- C'era un'ottima possibilità di farla finita in un colpo solo!...

Ma non bisogna essere così solleciti nell'abdicare. Prévot ed io ci riprendiamo. Non bisogna sprecare l'eventualità di un miracoloso salvataggio dalle vie dell'aria, per quanto labile essa sia. Né bisogna restar fermi sul posto, mancando magari un'oasi vicina. Oggi cammineremo, tutto il giorno. E torneremo al nostro apparecchio. E prima di partire faremo un'iscrizione a grandi lettere maiuscole, sulla sabbia, col nostro programma.

Mi sono dunque raggomitolato, preparandomi a dormire fino all'alba, e sono felicissimo di addormentarmi. La stanchezza mi avvolge in una presenza molteplice. Non sono solo nel deserto, il mio dormiveglia è popolato di voci, di ricordi e di confidenze sussurrate. Non ho ancora sete, mi sento bene, mi affido al sonno quasi alla ventura. La realtà recede dinanzi al sogno... Ah, fu molto diverso, quando si fece giorno!

Io ho amato il Sahara. Ho trascorso nottate in terra ribelle. Al risveglio mi sono trovato nella distesa bionda in cui il vento ha impresso la sua onda lunga, come sul mare. Là ho atteso i soccorsi dormendo sotto la mia ala, ma era stata tutt'altra cosa.

Ora camminiamo sul versante di colline falcate. Il suolo è composto di una sabbia interamente ricoperta d'un solo strato di ciottoli brillanti e neri. Si direbbero scaglie di metallo, e tutte le cupole che abbiamo intorno brillano a guisa di armature. Siamo caduti in un mondo minerale. Siamo imprigionati in un paesaggio di ferro.

Valicato il primo crinale, più innanzi se ne annuncia un altro uguale, brillante e nero. Noi camminiamo raschiando con i piedi la terra per tracciarvi un filo conduttore che ci servirà a tornare sui nostri passi in seguito. Avanziamo col sole in faccia. Il fatto di aver deciso di dirigere dritto per est è contrario ad ogni logica, poiché tutto, previsioni meteorologiche, tempo di volo, mi spinge a credere di avere oltrepassato il Nilo. Ma, avendo abbozzato un tentativo verso ovest, ho sentito un disagio che non sono riuscito a spiegarmi. Perciò ho rinviato l'ovest a domani. E per il momento ho rinunciato al nord, benché conduca al mare. Anche tre giorni dopo, quando in un semidelirio decideremo di abbandonare l'apparecchio e camminare dritto innanzi a noi fino a cadere, ci avvieremo ad est. Più esattamente, ad est-nord-est. Ed anche questo sarà in contrasto con ogni ragionevolezza, con ogni speranza. Ma, tratti in salvo, scopriremo che nessun'altra direzione ci avrebbe riportato tra i vivi, poiché verso nord, troppo sfiniti, non avremmo comunque raggiunto il mare. Per quanto assurdo ciò possa apparire, oggi mi sembra che, in assenza di una qualsiasi indicazione che potesse influire sulla nostra scelta, io ho scelto tale direzione per l'unico motivo ch'era quella che aveva salvato il mio amico Guillaumet nelle Ande, dove l'avevo tanto cercato. Oscuramente, era divenuta per me la direzione della vita.

Dopo cinque ore di marcia, il paesaggio cambia. Un fiume di sabbia sembra scorrere in una valle e noi prendiamo lungo quel fondo di valle. Camminiamo a grandi passi, occorre arrivare più lontano che si può e ritornare prima di notte, se non si è scoperto nulla...

Ci siamo coricati accanto all'aeroplano. Abbiamo percorso più di sessanta chilometri. Abbiamo esaurito i nostri liquidi. Ad est non abbiamo avvistato niente e nessun compagno ha sorvolato questa zona. Quanto tempo resisteremo? Abbiamo già tanta sete...

Abbiamo costruito un grande rogo servendoci di qualche rottame dell'ala frantumata. Abbiamo preparato la benzina e le lastre di magnesio che producono un crudo splendore bianco. Abbiamo atteso che la notte fosse completamente nera prima di appiccare il nostro incendio...Ma dove sono, gli uomini?

Ora la fiamma sale. Religiosamente, guardiamo ardere il nostro fanale nel deserto. Guardiamo risplendere nella notte il nostro messaggio splendente e silenzioso. Ed io penso che se esso porta con sé un appello già patetico, porta anche con sé molto amore. Chiediamo da bere, ma chiediamo anche di comunicare. Si accenda un altro fuoco nella notte, poiché solo gli uomini hanno a disposizione il fuoco; ci rispondano!

Rivedo gli occhi di mia moglie. Non potrò vedere nulla che sia più di quegli occhi. Interrogano. Rivedo gli occhi di tutti coloro che, forse, hanno affetto per me. E quegli occhi interrogano. Tutta un'adunata di sguardi mi rimprovera il mio silenzio. Io rispondo! Io rispondo! Io rispondo con tutte le mie forze, non posso lanciare, nella notte, una fiamma più splendente!

Ho fatto quel che ho potuto. Abbiamo fatto quel che abbiamo potuto: quasi sessanta chilometri senza bere. Adesso non berremo più. È colpa nostra se non possiamo aspettare molto a lungo? Come saremmo rimasti qui, da bravi, a poppare le nostre fiasche! Ma nell'attimo stesso in cui ho aspirato il fondo del bicchiere di stagno, un orologio si è messo in movimento. Nell'attimo stesso in cui ho succhiato l'ultima goccia, ho cominciato a discendere una china. Che ci posso fare se il tempo mi porta via con sé come un fiume? Prévot piange. Gli batto sulla spalla. Gli dico, per consolarlo:

- Se si è fregati, si è fregati...

Mi risponde:

- Se lei crede che io pianga per me...

E ho già scoperto, s'intende, questo assioma. Nulla è intollerabile. Imparerò domani, e dopodomani, che nulla, in definitiva, è intollerabile. Credo solo in parte alla tortura. E' una riflessione che mi si è già presentata. Un giorno credetti di annegare, imprigionato in una cabina, e non ho sofferto molto. Ho creduto talvolta di spaccarmi la faccia, e non mi è sembrato che fosse un avvenimento considerevole. Anche qui, non conoscerò affatto l'angoscia. Domani imparerò, in proposito, cose ancora più strane. E lo sa Iddio se, nonostante quel gran fuoco che ho acceso, ho rinunciato a farmi udire dagli uomini!...

“Se crede che io pianga per me...” Sì, sì, questo è intollerabile. Ogni volta che rivedo quegli occhi in attesa mi sento bruciare. Mi assale la voglia improvvisa di alzarmi e mettermi a correre, dritto dinanzi a me. Laggiù qualcuno grida aiuto, sta naufragando!

Questo capovolgimento delle parti è strano, ma ho sempre pensato che le cose stessero così. Tuttavia doveva esserci Prévot per rendermene completamente sicuro. Ebbene, anche Prévot non conoscerà affatto quell'angoscia di fronte alla morte, di cui tutti ci rintronano le orecchie; però esiste una cosa ch'egli non sopporta, ed io neppure.

Ah, accetto senz'altro di addormentarmi, di addormentarmi per una notte o per secoli. Se mi addormento non conosco la differenza. E poi, che pace! Ma quelle grida che verranno lanciate, laggiù, quelle grandi esplosioni di disperazione... non ne sopporto l'immagine. Non posso incrociare le braccia di fronte a quei naufraghi! Ogni minuto secondo di silenzio uccide un poco coloro ch'io amo. Ed una gran rabbia si fa strada in me: perché queste catene che m'impediscono di arrivare in tempo a soccorrere quelli che vanno a fondo? Perché il nostro incendio non porta il nostro grido in capo al mondo? Aspettate!... Arriviamo!... Arriviamo!... Siamo i salvatori!...[6].

Allora sbrighiamoci. Fa giorno. In cammino! Fuggiremo da questo pianoro maledetto e cammineremo a grandi passi in linea retta fino a cadere. Seguo l'esempio di Guillaumet nelle Ande: da ieri penso moltissimo a lui. Infrango la consegna categorica di rimanere accanto al relitto. Non verranno più a cercarci qui. Ancora una volta scopriamo che non siamo noi i naufraghi, bensì quelli che aspettano. Coloro che sono minacciati, dal nostro silenzio, già straziati da un atroce terrore. Non si può non correre verso di loro. Anche Guillaumet, tornando dalle Ande, mi ha raccontato che correva verso i naufraghi! Si tratta di una verità universale. – Se fossi solo al mondo, - mi dice Prévot, - mi coricherei.

E camminiamo in linea retta verso est-nord-est. Se siamo già al di là del Nilo, ad ogni passo penetriamo più profondamente nello spessore del deserto d'Arabia...

O voi che ho amato, addio. Non è affatto colpa mia se il corpo umano non può resistere tre giorni senza bere. Non credevo di essere così prigioniero delle fonti. Non sospettavo un'autonomia così corta. Si crede che l'uomo possa marciare dritto innanzi a sé. Si crede che l'uomo sia libero... Non si vede la corda che lo lega al pozzo, che lo lega come un cordone ombelicale al ventre della terra. Se egli fa un passo di più, muore...

Allo stremo delle forze, dopo aver camminato forse per 200 chilometri, incontrano una carovana di beduini che li salva:

All'arabo è bastato guardarci. Ha premuto, con le mani, sulle nostre spalle e gli abbiamo obbedito. Ci siamo sdraiati. Qui non esistono più né razze, né lingue, né divisioni... C'è questo nomade povero che ha posato sulle nostre spalle delle mani da arcangelo. Abbiamo atteso, con la fronte nella sabbia. E adesso beviamo, bocconi, con la testa nel catino, come vitelli. Il beduino se ne preoccupa e ci costringe continuamente a interromperci. Ma appena ci molla torniamo a tuffare l'intero viso nell'acqua. L'acqua! Non hai sapore, acqua, né colore, né aroma, non ti si può definire, ti si assapora senza conoscerti. Non sei necessaria alla vita: sei la vita stessa. Ci impregni di un piacere che non si spiega solo con i sensi. Con te, rientrano in noi tutte le facoltà alle quali avevamo già rinunciato. Grazie a te si riaprono in noi tutte le fonti inaridite del nostro cuore.

Sei la massima ricchezza che esista al mondo, e sei anche la più delicata, tu così pura nel ventre della terra. Si può morire su una sorgente d'acqua magnesiaca. Si può morire a due passi da un lago d'acqua salata. Si può morire nonostante due litri di rugiada in cui siano, in sospensione, alcuni sali. Tu non accetti la mescolanza, non tolleri l'alterazione, sei una divinità ombrosa... Ma diffondi in noi una felicità infinitamente semplice. Quanto a te che ci salvi, beduino di Libia, ti cancellerai tuttavia per sempre dalla mia memoria. Non ricorderò mai il tuo volto. Sei l'Uomo, e mi appari col volto di tutti gli uomini insieme. Non ci hai nemmeno guardati in faccia e ci hai già riconosciuti. Sei il fratello beneamato. E, a mia volta, ti riconoscerò in tutti gli uomini. Mi appari illuminato di nobiltà e di benevolenza, gran signore che hai il potere di dare da bere. In te, tutti i miei amici e i miei nemici camminano verso di me, e non ho più un solo nemico al mondo.

Il Simoun di Saint-Exupèry e Prévot, dopo

che i due furono salvati e lo si potè individuare

La rosa ed i roseti

Saint-Exupèry e la

moglie Consuelo

L’immagine della rosa non appare la prima volta con Il piccolo principe, ma accompagna l'intera opera di Saint-Exupèry. La troviamo già in Terra degli uomini, ma soprattutto l'ultimo brano di Cittadella, quasi a conchiudere tutta l'opera di Saint-Exupéry, la riprende in un testo che vive di una commozione straordinaria. Il re della Cittadella riassume tutto il suo insegnamento nella tenerezza di due giardinieri che si sono amati nell’essere ognuno fedele al proprio compito, all’amore per la bellezza dei roseti che erano stati loro affidati[7]:

Ho conosciuto un vecchio giardiniere che mi parlava del suo amico. Erano entrambi vissuti a lungo come fratelli prima che la vita li separasse, bevendo il tè serale insieme, celebrando le medesime feste, e cercandosi l'un l'altro per chiedersi qualche consiglio o per farsi delle confidenze. Evidentemente avevano ben poco da dirsi e tuttavia, terminato il lavoro, li si vedeva passeggiare insieme ed osservare in silenzio i fiori, i giardini, il cielo e gli alberi. Ma se uno di essi scuoteva il capo tastando col dito qualche pianta, l'altro si chinava a sua volta e scoprendo le tracce dei bruchi, scuoteva il capo anche lui. E i fiori sbocciati procuravano a entrambi la stessa gioia.

Ora avvenne che un mercante, avendo assunto uno di essi, lo aggregò per qualche settimana alla propria carovana. Ma i predoni di carovane, poi le vicende della vita, e le guerre tra gli imperi, e le tempeste, e i naufragi, e le disavventure, e i lutti, e i mestieri per vivere sballottarono costui per molti anni come una botte sul mare, respingendolo di giardino in giardino fino ai confini del mondo.

Or ecco che un giorno il mio giardiniere, dopo una vecchiaia di silenzio, ricevette una lettera dal suo amico. Dio solo sa quanti anni avesse navigato. Dio solo sa quali diligenze, quali cavalieri, quali navi, quali carovane l'avessero di volta in volta istradata fino al suo giardino. E quella mattina, siccome era raggiante di felicità e la voleva condividere con qualcuno, mi pregò di leggere, così come si prega di leggere una poesia, la lettera che aveva ricevuto. E spiava sul mio viso l'emozione che mi procurava la lettura. Evidentemente non si trattava che di qualche parola poiché i due giardinieri erano più abili nel maneggiar la vanga che la penna. Lessi semplicemente: “Questa mattina ho potato i miei roseti...”. Poi meditando sull'essenziale, che mi pareva informulabile, scossi il capo come avrebbero fatto loro.

Ecco dunque che il mio giardiniere non ebbe più pace. L'avresti potuto sentire che s'informava sulla geografia, la navigazione, i corrieri, le carovane e le guerre tra gli imperi. E tre anni più tardi dovetti per caso spedire un messaggero dall'altra parte della terra. Feci perciò chiamare il giardiniere: “Puoi scrivere al tuo amico”, gli dissi. I miei alberi ne soffersero un poco e così pure gli ortaggi nell'orto, e i bruchi regnarono indisturbati, poiché egli passava le giornate tappato in casa a scarabocchiare, a cancellare, a ricominciare il lavoro da capo, sudando come uno scolaretto sul suo compito, perché sentiva qualcosa d'urgente da dire e doveva trasportare tutto se stesso, con la propria verità, dal suo amico. Doveva costruire la propria passerella sull'abisso raggiungere l'altra parte di sé attraverso lo spazio e il tempo. Doveva dire il suo amore. Arrossendo, venne a sottopormi la sua risposta per spiare anche questa volta sul mio volto il riflesso della gioia che avrebbe illuminato il volto del destinatario e per provare così su me il potere delle sue confidenze. E (poiché effettivamente non v'era nulla di più importante da far sapere, giacché per lui si trattava di un bene col quale barattare se stesso, alla maniera delle vecchie che si consumano gli occhi sui ricami per infiorare il loro dio) io lessi che confidava all'amico, con la sua scrittura forzata e maldestra, come una preghiera fervente ma espressa con parole semplici: “Anch'io questa mattina ho potato i miei roseti...”.

E letto questo tacqui, meditando sull'essenziale che cominciava ad apparirmi più chiaro, perché essi senza saperlo ti celebravano, o Signore, unendosi in te al di sopra dei roseti.

La tesi di Saint-Exupéry, monito radicato nella sua comprensione della vita, è che la relazione abbia sempre una triplice polarità. Mai l’amore consiste semplicemente nello scegliersi l’un l’altro. Esso piuttosto vive di una fecondità condivisa, di un dono che supera l'incontro di due vite.

Troviamo in Terra degli uomini questa affermazione semplice ed incisiva che lo testimonia[8]:

Legati ai nostri fratelli da un fine comune e situato fuori di noi, solo allora respiriamo, e l'esperienza ci mostra che amare non significa affatto guardarci l'un l'altro ma guardare insieme nella stessa direzione. Non si è compagni che essendo uniti nella stessa cordata, verso la stessa vetta in cui ci si ritrova...

I due giardinieri non avevano da dirsi altro che erano rimasti fedeli al compito di potare le rose. Non si amavano solo fra di loro, si amavano amando insieme le rose e curandole. Si vive sempre per amare un altro e si ama qualcuno per amare insieme altri. Si è amici avendo una vocazione comune e dialogando del compito che la vita ci ha affidato per altri.

Tu muori se muoiono le tue divinità, poiché tu vivi di esse

Questo è il luogo, nel pensiero di Saint-Exupéry, per la domanda di senso del vivere, per la ricerca che non esitiamo a definire religiosa. Il re di Cittadella sa che il suo compito non è tanto sfamare un popolo, dare sicurezza o sviluppo economico. Egli è posto a reggere la tensione verso il motivo del vivere che abbracci tutti i suoi sudditi e tutti i momenti del loro vivere.

L'uomo, infatti, non può trattenere la sua vita. La può solo donare. Ma, perché ciò sia possibile, è necessario un motivo per il quale valga la pena dare la propria vita.

“Signore, un tempo abitavo in un villaggio costruito sul dorso rassicurante di una collina, abbarbicato al terreno e al suo cielo, un villaggio fondato per durare a lungo, ed infatti durava. Un'usura meravigliosa brillava sull'orlo dei nostri pozzi, sulla pietra delle nostre soglie, sulla curva spalletta delle nostre fontane. Ma ecco che una notte qualche cosa si svegliò negli strati sotterranei. Capimmo che sotto i nostri piedi la terra ricominciava a vivere e a impastarsi. Ciò che era fatto ridiventava lavoro. E noi avevamo paura. Avevamo paura non tanto per noi stessi quanto piuttosto per l'oggetto dei nostri sforzi, per quelle cose con le quali ci scambiavamo nel corso della vita. Io ero cesellatore ed avevo paura per la grande brocca d'argento, alla quale lavoravo già da due anni. Per essa avevo dato in cambio due anni di veglie. Un altro tremava per i suoi tappeti di lana pregiata che aveva tessuto nella gioia. Ogni giorno li sciorinava al sole. Era fiero di aver barattato un po' della sua carne raggrinzita con quell'onda che pareva profonda. Un altro tremava per gli olivi che aveva piantato. Posso dire che nessuno di noi temeva la morte, però tutti tremavano per dei miseri oggetti senza importanza. Scoprivamo che la vita non ha senso se non la si offre in cambio di qualcosa a poco a poco. La morte del giardiniere non lede un albero, ma se tu minacci l'albero allora il giardiniere muore due volte. Fra noi c’era anche un vecchio cantastorie che conosceva i più bei racconti del deserto. Egli li aveva abbelliti ed era il solo a conoscerli poiché non aveva alcun figlio. E mentre la terra cominciava a scivolare egli tremava per delle povere storie che mai più nessuno avrebbe raccontate... “Dove ci conduci? Questa nave affonderà col frutto dei nostri sforzi. Io sento che fuori il tempo scorre invano. Sento il tempo che scorre. Non dovrebbe scorrere in modo così sensibile, ma consolidare, far maturare e invecchiare. Dovrebbe raccogliere a poco a poco il lavoro. Ma che cosa rimarrà ormai di tutto quello che abbiamo fatto?”[9]

L'uomo “scambia” la sua esistenza, la dona a servizio non di sé, ma di ciò che lo supera. Se non esistesse niente di più importante dell'uomo a niente varrebbe il suo dono ed il suo esistere:

Tu muori se muoiono le tue divinità, poiché tu vivi di esse. E tu puoi vivere solo di quello per il quale puoi morire[10].

Questa responsabilità che si fa dono, richiede la permanenza di un sistema di valori, di un mondo di simboli e di contenuti che debbono essere sì continuamente fecondi di nuova creazione, ma non possono mai essere semplicemente dimenticati ed accantonati:

E me ne andai tra il mio popolo pensando che lo scambio non è più possibile quando nulla di stabile dura attraverso le generazioni, e che il tempo allora fluisce inutilmente come una clessidra. Pensavo: “Questa dimora non è abbastanza vasta e l'opera in cambio della quale il mio popolo offre se stesso non è ancora abbastanza duratura”. Pensavo ai faraoni che si fecero costruire grandi mausolei indistruttibili e angolosi, i quali avanzano nell'oceano del tempo che li riduce lentamente in polvere. Pensavo alle grandi distese di sabbie vergini delle carovane da cui talvolta emerge un tempio antichissimo semisommerso e come disalberato dall'invisibile tempesta azzurra, ancora semigalleggiante, ma ormai condannato. Pensavo: non è abbastanza duraturo questo tempio pieno di dorature, di oggetti preziosi che sono costati lunghe vite umane, con quel miele custodito da tante generazioni, con quelle filigrane dorate, quegli ornamenti sacerdotali, per i quali vecchi artigiani avevano, giorno per giorno, dato la loro vita; e quelle tovaglie ricamate su cui vecchie donne durante tutta la loro esistenza si sono lentamente consumate la vista, e, ormai rattrappite, tossicchianti, scosse già dalla morte, hanno lasciato dietro di sé questo strascico regale, questa distesa di prateria. E quelli che oggi lo vedono esclamano: “Com'è bello questo ricamo! Oh! com'è bello...”.

Io scopro che quelle vecchie hanno filato la seta nella loro metamorfosi, senza sapere di essere così meravigliose. Ma occorre costruire la grande cassa per accogliere tutto quello che di essi rimarrà, e il veicolo per trasportarla. Perché io rispetto innanzi tutto quello che dura più degli uomini, e salvo così il significato dei loro scambi. Fondo il grande tabernacolo al quale gli uomini affideranno tutto se stessi.

In tal modo posso ancora ritrovarle, quelle lente navi nel deserto mentre proseguono il loro viaggio. Ho imparato qualcosa di essenziale: e cioè, prima si deve costruire la nave, equipaggiare la carovana ed erigere il tempio che duri più dell'uomo. Solo allora gli uomini offriranno con gioia la loro vita in cambio di un bene più prezioso. E nasceranno i pittori, gli scultori, gli incisori e i cesellatori. Ma non sperare nulla dall'uomo se lavora per la propria vita e non per la propria eternità. Perché allora sarebbe proprio inutile che io insegni loro l'architettura e le sue regole. Se essi si costruiscono delle case per viverci dentro a che serva dare la propria vita in cambio della casa, dal momento che quella casa dove servire la loro vita e nient'altro?. Gli uomini ritengono inutile la loro casa e la considerano non per quello che essa è, ma soltanto per la sua comodità. La casa è al loro servizio ed essi pensano ad arricchirsi. Ma muoiono spiantati perché non lasciano dietro di sé né la tovaglia ricamata né l'ornamento sacerdotale al riparo dentro una nave di pietra. Sollecitati a dare se stessi in cambio di qualcosa hanno voluto essere serviti. E quando se ne vanno non rimane più nulla[11].

Perciò io odio l'ironia che non è degna dell'uomo, ma dell'ignorante. Infatti l'ignorante dice loro: “In altri luoghi le usanze sono diverse dalle vostre. Perché non cambiarle?”. Così come se avesse detto: “Chi vi obbliga a mettere le messi nel granaio e gli armenti nelle stalle?”. Ma è lui la vittima delle parole, poiché ignora quello che le parole non possono esprimere. Ignora che gli uomini abitano una casa. E le sue vittime che non sanno più riconoscerla cominciano a demolirla. Gli uomini dilapidano in tal modo il loro bene più prezioso: il senso delle cose. E si vantano, nei giorni di festa, di non credere alle usanze, di non rispettare le loro tradizioni, di festeggiare il loro nemico. E mentre compiono i loro sacrilegi, provano certamente qualche movimento interiore. Ma fin tanto che si tratta di un sacrilegio, fin tanto che insorgono contro qualche cosa che grava ancora su loro. E vivono di questo, che il loro nemico respira ancora. Ma l'ombra delle leggi li infastidisce ancora abbastanza perché si sentano contro di esse. Ma ben presto anche l'ombra svanirà. Allora non proveranno più nulla, poiché anche il sapore della vittoria verrà dimenticato. E sbadiglieranno[12].

C’è un legame divino che lega il tempo all’eternità. Esso è trasmesso dalla tradizione che rende un cumulo di pietre un palazzo od un luogo di culto, carico di preghiera e di mistero:

Dimora degli uomini, chi potrebbe fondarti sul ragionamento? Chi sarebbe in grado di costruirti secondo la logica? Tu esisti e non esisti. Sei e non sei. Sei fatta di materiali disparati, ma bisogna inventarti per scoprirti. Così come quel tale che ha distrutto la sua casa con la pretesa di conoscerla, non possiede altro che un cumulo di pietre, di mattoni e di tegole, non ritrova né l’ombra né il silenzio né l'intimità a cui essi servivano, e non sa quale giovamento possa trarre da questo cumulo di mattoni, di pietre e di tegole, poiché manca loro l'idea geniale che li domini, l’anima e il cuore dell’architetto. Perché alla pietra manca l’anima e il cuore dell’uomo[13].

“L'essenziale è invisibile agli occhi”, “Non si vede bene che con il cuore” ripeterà il piccolo principe, cercando di fare tesoro delle parole della volpe. La “serietà” del dono, che richiede chi/Chi lo accolga e lo riceva non lascia alcuno spazio al narcisismo, che cerca, invece, di esaltare la persona senza che essa arrivi a donarsi:

Mi vennero in mente alcune considerazioni sulla vanità, poiché essa non mi è mai sembrata un vizio ma una malattia. Quella donna sensibile all'opinione della folla, quella donna che ho visto dimenarsi e scalmanarsi poiché tutti l'ammiravano, traendo un godimento straordinario dalle parole pronunciate al suo indirizzo, quella donna il cui volto s'infiammava quando tutti la guardavano, non mi sembrava soltanto stupida: mi sembrava malata. Perché come si può trarre le proprie gioie dagli altri se non attraverso l'amore e il dono di sé? Eppure la gioia che costei traeva dalla sua vanità le sembrava più intensa di quella che procurano i beni materiali, poiché per questo piacere avrebbe dato tutto a scapito di altri piaceri.

Che cos'è che commuove uno e che cos'è che commuove l'altro? E in che cosa differiscono?

Voi non potrete conoscere il movimento del fiore che sparge al vento tutti i suoi semi che non gli saranno più restituiti.

Non potrete conoscere il movimento dell'albero che offre i suoi frutti che non gli saranno più restituiti.

Non potrete conoscere l'esultanza dell'uomo che consegna la sua opera che non gli sarà più restituita.

Non potrete conoscere il fervore della danzatrice che esegue una danza che non le sarà più restituita.

La stessa cosa avviene del guerriero che offre la propria vita. Se io mi congratulo con lui è perché ha costruito la sua passerella. Gli comunico che egli ha rinunciato a se stesso in favore di tutti gli uomini. Ed eccolo contento non di sé ma degli uomini.

Ma il vanitoso è una caricatura. Io non ti chiedo di essere modesto poiché mi piace l'orgoglio che è resistenza e stabilità. Se sei modesto cedi al vento come la banderuola, poiché il nemico è più forte di te. Io ti chiedo di vivere non di quello che ricevi ma di quello che dai, poiché solo questo ti accresce. Ciò non ti autorizza a disprezzare quello che dai. Tu devi formare il tuo frutto. Ed è l'orgoglio che lo rende permanente. Altrimenti potresti mutare, a seconda di come il vento spira, di colore, di sapore e di odore!

Ma che cos'è un frutto per te? Il tuo frutto ha valore soltanto se non può esserti restituito[14].

È così importante il dono che, per esso, bisogna imparare a scegliere e, quindi, anche a rinunciare ad altre possibilità. Chi vuole tenere aperta ogni possibilità, non arriverà mai veramente a far dono di sé:

Così alla sera io cammino a passi lenti tra il mio popolo e tacitamente lo circondo del mio amore. Sono soltanto inquieto per coloro che ardono di una vana luce, per il poeta pieno d'amore per la poesia ma che non scrive il suo poema, per la donna innamorata dell'amore ma che, non sapendo scegliere, non può divenire; tutti pieni di angoscia, poiché sanno che io li potrei guarire di questa angoscia se permettessi loro di fare quell'offerta che esige sacrificio, scelta e dimenticanza dell'universo. Perché il tal fiore esclude innanzi tutto ogni altro fiore. E tuttavia solo a questa condizione esso è bello. Così avviene per l'oggetto dello scambio. E lo stolto che va a rimproverare a quella vecchia il suo ricamo col pretesto che avrebbe potuto tessere qualcos'altro, preferisce dunque il nulla alla creazione. Così cammino e sento salire la preghiera nell'odore dell'accampamento nel quale tutto matura e si forma in silenzio, lentamente, senza quasi che ci si pensi. Il frutto, il ricamo o il fiore, per divenire, è nel tempo che sono immersi.

Durante le mie lunghe passeggiate ho capito che il valore della civiltà del mio impero non riposa sulla qualità dei cibi ma sulla qualità delle esigenze e sul fervore del lavoro. Questo valore non è dato dal possesso, ma dal dono di sé. È civilizzato innanzi tutto quell'artigiano che si ricrea nell'oggetto; in compenso egli diviene eterno, in quanto non teme più di morire. Ma quest’altro che si circonda di oggetti di lusso comperati dai mercanti, non ne trae alcun vantaggio se non ha creato nulla, anche se nutre il suo sguardo di cose perfette. Conosco quelle razze imbastardite che non scrivono più i loro poemi ma li leggono, che non coltivano più la loro terra ma si fondano anzitutto sugli schiavi. Contro di loro le sabbie del Sud preparano incessantemente nella loro miseria creatrice le tribù vive che saliranno alla conquista delle loro provviste morte. Non amo chi è sedentario nel cuore. Quelli che non offrono nulla non divengono nulla. La vita non servirà a maturarli, e il tempo per loro fluisce come una manciata di sabbia disperdendoli. Che cosa offrirò a Dio in loro nome?

Nemmeno la paura di sbagliare, di fallire, deve essere un ostacolo. È, infatti, un popolo intero che cammina verso il suo Dio. E, in questo cammino comune, sono necessari tanto gli errori, quanto i successi. Gli uni e gli altri si illuminano a vicenda di senso:

Mio padre rispose loro: “Creare, forse significa sbagliare quel passo nella danza. Significa dare di traverso quel colpo di scalpello nella pietra. Poco importa il fine di un'azione. Questo sforzo ti sembra sterile perché sei cieco e guardi troppo da vicino. Ma allontanati un po'; osserva da maggior distanza il movimento di quel quartiere di città. Non vedrai più che un grande fervore e la polvere dorata del lavoro. I colpi falliti non li noti più. Perché quel popolo curvo sul lavoro, voglia o non voglia, edifica i suoi palazzi o le sue cisterne o i suoi ampi giardini pensili. Le sue opere nascono necessariamente, come d'incanto, dalle sue dita. Ed io ti dico: quelle opere nascono sia da coloro che falliscono i loro colpi che da coloro che li azzeccano, perché non puoi separare gli uomini. Se tu salvi solo i grandi scultori sarai privo di grandi scultori. Chi sarebbe così pazzo da scegliere un mestiere che offre così poche possibilità di vivere? Il grande scultore nasce dal terriccio composto di cattivi scultori. Essi gli servono da scala e lo innalzano. La bella danza nasce dalla passione per la danza. E questa passione per la danza richiede che tutti danzino – anche quelli che danzano male – altrimenti non c'è passione, ma solo accademia pietrificata e spettacolo senza significato”[15].

Veramente il delirio del possesso ed il dono appaiono come le due logiche antitetiche fra le quali l'uomo è chiamato a scegliere. Gli abitanti dei sei pianeti (cioè i terrestri che abitano il settimo pianeta del Piccolo principe, la Terra) vivono il dramma dell'insignificanza, proprio perché non accedono al dono. Solo il “lampionaio” non appare ridicolo al Piccolo principe. “Forse perché si occupa di altro che di se stesso”. Ma il suo mondo è troppo piccolo. “Decisamente i grandi sono ben bizzarri” ripete il Piccolo principe, dinanzi ad ogni vita che non divenga dono. Il re di Cittadella così spiega:

Non confondere l'amore col delirio del possesso, che causa le sofferenze più atroci. Perché contrariamente a quanto comunemente si pensa, l'amore non fa soffrire. Quello che fa soffrire è l'istinto della proprietà, che è il contrario dell'amore. Perché se amo Dio me ne vado a piedi sulla strada zoppicando per portarlo agli altri uomini. Non riduco il mio Dio in schiavitù. Io mi nutro di tutto ciò che egli concede agli altri. In tal modo so riconoscere chi ama veramente dal fatto che egli non può essere danneggiato...

Il vostro amore è basato sull'odio poiché fate della donna o dell'uomo i vostri schiavi considerandoli dei beni di cui solo voi dovete godere e cominciate a odiare, come i cani quando girano attorno al truogolo, chiunque adocchia il vostro pasto. Voi chiamate amore questo pasto da egoista. Appena l'amore vi è concesso, di questo dono spontaneo, come nelle false amicizie, fate una servitù e una schiavitù, e dal momento in cui siete amati cominciate a scoprirvi danneggiati e a infliggere agli altri, per meglio asservirli, il triste spettacolo della vostra sofferenza. Voi soffrite veramente ed è proprio questa sofferenza che mi disgusta. Per quale motivo secondo voi dovrei ammirarla?

Certo anch'io quand'ero giovane ho camminato su e giù sulla mia terrazza per via di qualche schiava fuggita nella quale leggevo la mia guarigione. Avrei sollevato eserciti interi per riconquistarla. E per possederla avrei gettato ai suoi piedi intere province, ma Dio mi è testimone che non ho mai confuso il senso delle cose e che non ho mai definito amore, anche se metteva in gioco la mia vita, questa ricerca della preda.

L'amicizia io la riconosco dal fatto che non può essere delusa e riconosco l'amore vero dal fatto che non può essere oltraggiato.

Se qualcuno viene a dirti: “Ripudia, quella donna perché ti disonora...”, ascoltalo con indulgenza, ma non mutare il tuo comportamento, poiché chi ha il potere di disonorarti?

E se qualcuno viene a dirti: “Ripudiala, tanto tutte le tue cure sono inutili...”, ascoltalo con indulgenza ma non mutare il tuo comportamento, poiché un giorno hai fatto la tua scelta. Se ti possono rubare ciò che ricevi, chi ha il potere di rubarti quello che offri?

E se qualcun altro viene a dirti: “Qui hai dei debiti. Qui non ne hai. Qui si riconoscono i tuoi meriti. Qui sono beffeggiati”, tappati le orecchie per non sentire simili calcoli.

A tutti costoro dovrai rispondere: “Amarmi significa anzitutto collaborare con me”[16].

Il cristianesimo di Saint-Exupéry

Se i suoi Diari ci testimoniano perplessità su singoli punti della dottrina e della prassi ecclesiale, la vita di Saint-Exupéry non si allontanò dalla professione di fede cattolica. Il 24 luglio 1944[17], pochi giorni prima della sua morte, fu padrino di battesimo a La Marsa, nei pressi di Tunisi, del figlio di tre mesi di Gavoille, il responsabile della squadriglia francese dei Lightning P 38 con i quali volava.

Nel viaggio dagli Stai Uniti al fronte, per riprendere le armi, dichiarava ad Henry Elkin, psicoanalista junghiano, che, non appena la guerra fosse finita, sarebbe entrato nel monastero di Solesmes e, per avvalorare la tesi, concludeva le conversazioni cantando in gregoriano (era rimasto ammirato dal canto liturgico monastico dell'abbazia di Solesmes, ma è evidente a chiunque che mai, comunque, si sarebbe deciso ad entrare realmente nella vita monastica e che quelle parole erano solo una esagerazione!).

Nel dicembre 1942 lo troviamo arrivare tardi per una cena a casa propria, alla quale aveva invitato cinque coppie di amici per essere andato a messa nella cattedrale per l'ultimo dell'anno, con la moglie Consuelo. Al ritorno, trovando gli invitati in attesa, esclama: “Per l'amore del cielo! Se non ti prendi la polmonite in Chiesa, non puoi dire di avere veramente assistito alla messa di mezzanotte!”.

Ma, come ne sia di queste cose, è la responsabilità, è la serietà del legame che unisce e deve unire gli uomini, che fa sorgere continuamente nell'opera di Saint-Exupéry l'esigenza di un orizzonte che trascenda l'uomo, impedendogli di perdersi nel nulla. Nel dialogo con il serpente, con la morte, nel Piccolo principe per due volte scrive: “E rimasero in silenzio”. Nelle righe finali troviamo scritto:

È tutto un grande mistero. Per voi che pure volete bene al piccolo principe, come per me, tutto cambia nell'universo se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non conosciamo ha, sì o no, mangiato una rosa. Guardate il cielo e domandatevi: la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia...[18]

E l’ultima espressione di Cittadella, quella con cui termina il manoscritto del libro - dopo che il re, avendo raccontato dei due giardinieri, riflette sul mistero di due re che, pur essendo nemici, “abbelliscono l'anima del loro popolo” - è, ancora, una ammissione di mistero, di presenza divina, di un essenziale non visibile, ma necessario:

Perché tu, o Signore, sei la comune misura di entrambi. Sei il nodo essenziale di azioni diverse[19].

Note al testo

[1] La nostra proposta di lettura si allontana volutamente da altre possibili che cercano lo spunto immediato di singole immagini del Piccolo principe, ma non ne collocano il significato nell’orizzonte di senso che l’autore francese cerca di dischiudere (anche se non sempre, con la sua vita “privata”, personale, ne è stato all’altezza). Per queste differenti ipotesi di lettura vedi, ad esempio, S. Schiff, Antoine de Saint-Exupéry. Biografia, Bompiani, Milano, 1994. La Schiff, cercando di risalire all’origine prima dei temi e delle immagini del Piccolo Principe, riporta episodi degli anni 1942-1943 che riguardano Silvia Reinhardt, probabilmente una delle amanti dell'autore ai tempi della scrittura del libro (conosciamo anche il nome di Nathalie Paley che nello stesso periodo corrispondeva amorosamente con Saint-Exupéry) o che riguardano Consuelo, legittima consorte del romanziere francese. Così scrive: “Silvia Reinhardt gli fornì lo spunto per il discorso più memorabile, quello messo in bocca a una volpe... quando si lagnò per lui per l'angoscia provocatagli dai suoi ritardi. Ma che cosa importa, protestò lo scrittore... “Il mio cuore comincia a danzare quando sei in arrivo” spiegò Silvia... Una bambola di Silvia fece da modello per il piccolo principe, ed è a lei che si deve la ricciuta chioma bionda... Mocha, il barboncino di Silvia, fece da modello per il montone; un boxer che Silvia gli aveva regalato in agosto, ritenendo che Saint-Exupéry avesse bisogno di un animale da compagnia e che era stato da lui battezzato Hannibal, divenne la tigre... Consuelo non era l'autrice dei disegni, come è stato talvolta affermato, ma indubbiamente si deve a lei, almeno in parte, l'atmosfera fantastica della storia. Il clima da lei creato, indubbiamente non sereno, era tuttavia fertile; nulla, nelle sue mani, era o restava prosaico. A New York, soffriva di attacchi di asma; era sensibile all'aria che respirava proprio come il fiore protetto dalla campana di vetro del piccolo principe. Come la rosa, celava le sue menzogne con una tosse inquietante. Poche persone si sarebbero vantate di essere state la fonte d'ispirazione della rosa... Consuelo invece non esitò a farlo... L'aereo su cui vola Bernis in Corriere del Sud reca lo stesso numero dell'asteroide del piccolo principe, B 612. Il peggior insulto che il piccolo principe lancia a un uomo è lo stesso con cui l'autore in gioventù aggrediva le persone piene di boria: uomini simili sono “funghi”. A Mosca, Saint-Exupéry – in un contesto altrettanto assurdo quanto quello in cui si trova il piccolo principe quando fa la sua richiesta – aveva chiesto a un amico di disegnargli una pecora su un angolo di un tavolo. Confessò ad Adèle Breaux che l’elefante inghiottito dal boa assomigliava a un disegno che aveva fatto da bambino” (pp. 418-419, 421, 424).

Vedi, invece, per una lettura che indaghi il senso del testo e della riflessione dell’autore francese, i due articoli di Ferdinando Castelli, Antoine de Saint-Exupéry. “Bisogna dare un senso alla vita degli uomini”, in “La Civiltà Cattolica” 132 (1981), 236-249 e La cittadella spirituale di Saint-Exupéry in “La Civiltà Cattolica” 132 (1981), 448-463.

[2] Guillaumet rimase per due giorni in una buca che si era scavato nella neve, sotto le ali dell’aeroplano, che era un Potez 25 – nelle ultime 48 ore, prima della sua partenza erano caduti 5 metri di neve sulle Ande. La seconda notte vide una stella ed il terzo giorno, essendosi rasserenato il tempo, uscì dal suo rifugio. Scrisse sulla carlinga dell’aereo: “Ultimo pensiero a mia moglie, con un bacio. Costretto ad atterrare qui dalla tempesta, non sono stato avvistato dall’alto. Vado ad est. Addio a tutti”. Poi si incamminò verso est (cfr. S. Schiff, Antoine de Saint-Exupéry. Biografia, Bompiani, Milano, 1994, pp.206-207).

[3] A. de Saint-Exupéry, Terra degli uomini, Mursia, Milano, 1993, pp. 55-60.

[4] La traduzione italiana rende il francese “apprivoiser” con “addomesticare”. La sfumatura è, comunque, nell'ordine del “render familiare”, dello “scoprire che una persona diviene molto cara”, del “creare un rapporto unico, irripetibile, proprio”.

[5] Non abbiamo potuto riportare il racconto in forma completa, per la sua lunghezza. I tre puntini indicano i luoghi delle parti omesse. Il testo completo in A. de Saint-Exupéry, Terra degli uomini, Mursia, Milano, 1993, pp.126-158.

[6] Mentre il pilota cammina nel deserto, una deviazione lo conduce a cercare di capire come vivono le volpi del deserto (e sarà proprio una volpe a spiegare al Piccolo Principe nel deserto il perché dell’importanza della sua rosa). Il suo immediato desiderio è di cacciarle per poter bere i loro liquidi, ma pian piano si perde col pensiero dietro alla loro vita:

Si tratta senza dubbio di “fenech” o volpi del deserto, piccoli carnivori della grossezza d'un coniglio e muniti di orecchie enormi. Non resisto alla voglia di seguirne una traccia. Mi conduce verso uno stretto fiumicello di sabbia su cui tutti i passi rimangono nettamente impressi. Ammiro la graziosa palma formata da tre dita a ventaglio. Immagino l'amico che trotterella, all'alba, leccando la rugiada sulle pietre. Qui le impronte sono più distanziate: il mio fenech si è messo a correre. Qui un compagno si è unito a lui ed hanno trottato a fianco a fianco. Assisto così, con un bizzarro senso di gioia, a quella passeggiata mattutina. Mi piacciono questi segni di vita. E dimentico un po' di aver sete... Infine arrivo alla dispensa delle mie volpi di sabbia, spunta ogni cento metri un minuscolo arbusto secco grande come una zuppiera e dallo stelo carico di chioccioline dorate. Il fenech, all'alba, va per provviste. E m’imbatto in un grande mistero naturale. Il mio fenech non si ferma a tutti gli arbusti. Ce ne sono alcuni, carichi di chioccioline, ch'egli disdegna. Ce ne sono altri di cui fa il giro con circospezione visibile. Ad altri si avvicina, ma senza saccheggiarli. Ne porta via due o tre conchiglie, poi cambia ristorante. Gioca a non calmare la sua fame in un sol colpo, per godere più a lungo della sua passeggiata mattutina? Non credo. Il suo gioco è troppo simile a una tattica indispensabile. Se il fenech si saziasse con i prodotti di un solo arbusto, in due o tre pasti lo spoglierebbe del suo carico vivente, e così, di arbusto in arbusto, annienterebbe il proprio allevamento. Ma il fenech si guarda bene dal turbare la riproduzione. Non solo si rivolge, per un solo pasto, a un centinaio di questi ciuffi bruni, ma anche non preleva mai due conchiglie vicine sullo stesso ramo. Tutto si svolge come se avesse consapevolezza del rischio. Se si saziasse senza cautela, non ci sarebbero più chioccioline. Se non ci fossero chioccioline, non ci sarebbero fenech. Le impronte mi riconducono alla tana. Indubbiamente là c'è il fenech che mi ascolta, spaventato dal rombo del mio passo. E gli dico: “Mia piccola volpe, sono spacciato, ma è curioso, questo fatto non mi ha impedito di interessarmi ai tuoi umori”.

[7] A. de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, pp. 326-329.

[8] A. de Saint-Exupéry, Terra degli uomini, Mursia, Milano, 1993, p. 169.

[9] A. de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, pp. 33-34.

[10] A. de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, p. 308.

[11] A. de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, pp. 35-36.

[12] A. de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, p. 27.

[13] A. de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, p. 29.

[14] A. de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, pp. 161-162.

[15] A. de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, p. 51.

[16] A.de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, pp. 150-151.

[17] Per le tre brevi notizie seguenti vedi S. Schiff, Antoine de Saint-Exupéry. Biografia, Bompiani, Milano, 1994, pp. 435, 442 e 475.

[18] A. de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Bompiani, Milano, 1989, p. 122.

[19] A.de Saint-Exupéry, Cittadella, Borla, Torino, 1965, p. 331.