Adolf Hitler e i suoi misteri. Un solitario seminatore d’odio. La parabola del dittatore tedesco, da emarginato a capo assoluto di una nazione Considerava i nemici come insetti da schiacciare, ma disprezzava anche il suo popolo, di Pietro Citati

- Tag usati: hitler, nazismo, pietro_citati

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo dal Corriere della Sera del 10/7/2016 un articolo di Pietro Citati. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line.

Il Centro culturale Gli scritti (12/8/2018)

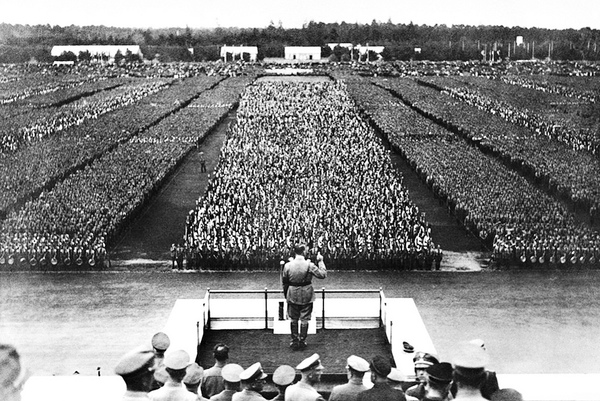

Adolf Hitler parla allo Zeppelinfield di Norimberga

Adolf Hitler visse a Linz, la capitale della regione austriaca dove era nato, dall’autunno 1905 alla fine del 1907. Non studiava. Passava il tempo a disegnare, dipingere, leggere, scrivere poesie, dedicando la sera al teatro di prosa e all’opera. Stava alzato fino a notte inoltrata: la mattina dormiva fino a tardi, e il giorno fantasticava ad occhi aperti sul suo futuro destino di grande artista; fantasticava, come avrebbe fatto sempre, anche quando aveva tutto il potere tra le mani.

Uno dei dipinti di Hitler. Il giovane Adolf non riuscì

a entrare all’Accademia di Belle Arti di Vienna

Aveva un solo amico, August Kubizek: il quale racconta che il primo bisogno di Hitler era quello di parlare, parlare, parlare, davanti a un piccolo o un grande uditorio. Faceva arringhe su tutto: i difetti degli impiegati statali, gli errori degli insegnanti, le cattive esecuzioni operistiche, i brutti edifici di Linz. Acquistò, insieme all’amico, un biglietto della lotteria. Era sicuro di vincere: con il danaro della vincita, avrebbe fatto vita d’artista, andando a Bayreuth per ascoltare le opere di Wagner, che poi definì il suo «immenso predecessore». Ma il biglietto non vinse; e venne colto da uno di quei furibondi scoppi di collera, che atterrirono sempre i suoi fedeli.

Nel settembre 1907 andò a Vienna per sostenere un esame all’Accademia di Belle Arti. Fu respinto due volte, e riversò la sua collera sull’umanità intera, colpevole di non apprezzarlo. A Vienna rimase dal febbraio 1908 al maggio 1913. Non volle mai imparare un mestiere: per tutta la vita fu un dilettante. Progettò grandiosi piani di città future e grandiosi spettacoli: alcuni drammi, che abbandonò senza finirli: una bevanda, che avrebbe preso il posto dell’alcol: un prodotto miracoloso per far crescere i capelli; e lo Stato ideale. Andò dieci volte ad ascoltare il Lohengrin: avrebbe voluto diventare un eroe wagneriano; a teatro indossava un soprabito scuro, un cappello nero, e portava in mano un bastone da passeggio col manico d’avorio. Come disse l’amico, «aveva un’aria quasi elegante».

Nell’autunno 1909, rimase senza danaro. Dormiva in un dormitorio: aveva un posto fisso nella Casa degli uomini: mangiava nei refettori dei conventi: indossava un logoro completo blu a quadretti: spalava la neve per strada; e si improvvisò facchino alla stazione. Ma teneva tutti gli altri a distanza, non tollerando che qualcuno occupasse un posto nella sua misera vita.

Quando ricevette l’eredità del padre, nell’aprile 1913, partì per Monaco. Abitava vicino al quartiere di Schwabing. Leggeva fino a tarda notte, alla luce di una lampada a petrolio. Ogni due o tre giorni dipingeva un quadro: un modesto acquarello, copiato da una cartolina; e cercava di venderlo, procurandosi di che vivere decentemente. Prendeva in prestito libri alla biblioteca: li leggeva nei caffè, dove aveva giornali a disposizione, o nel frastuono delle birrerie. Camminava fino allo sfinimento per le strade e i parchi di Monaco. Era chiuso in sé stesso: nascondeva la propria vita a sé stesso e agli altri; e rifiutava qualsiasi amicizia. Non aveva alcun interesse ideologico e politico. Sino alla fine della Prima guerra mondiale, non fu né antisemita né anticomunista; forse era vicino al Partito socialdemocratico, al quale, più tardi, dedicò un odio senza tregua e senza remissione.

All’improvviso Hitler venne alla luce: a partire dal 1919, abbiamo molti ritratti di lui, che sembrava sfuggire anche al più acuto osservatore. «Chi era, Hitler?» tutti si domandavano. Era pallido, smunto, con i capelli spioventi sulla fronte: gli occhi erano grandissimi, color azzurro slavato, avvolti da una strana luce. Il volto aveva qualcosa di doloroso. Aveva movimenti goffi e bruschi: si accorgeva di essere goffo; e se ne adontava perché gli altri se ne accorgevano. Era incapace di rivolgere la parola a qualsiasi persona importante. Ogni estraneo risvegliava in lui «un’ansia perenne»: lo teneva lontano; e doveva lavarsi continuamente le mani per abolire la sconosciuta e terribile realtà quotidiana. Ora era visionario: ora indeciso: ora svelava un istinto realistico acutissimo, e aveva il dono di riconoscere le debolezze delle persone e di sfruttarle mirabilmente. A volte sembrava uno spettro: o uno straniero, un eterno straniero; o un infimo impiegato, o un sottoufficiale. Il fondo della sua persona era l’odio: un odio feroce e crudele, che egli esaltò in una pagina di Mein Kampf.

La rivoluzione del 1918-19 rivelò Hitler a sé stesso. L’esercito bavarese lo incaricò di tenere corsi di impronta nazionalistica e anticomunista alle truppe. Successe qualcosa che non aveva mai immaginato. Scoperse di «saper parlare» alla gente, e in primo luogo ai soldati. «Hitler è nato per parlare alla gente», disse un ufficiale: «Col suo accaloramento e il suo stile popolare tiene avvinti gli ascoltatori».

«Per parlare», Hitler disse, «ho bisogno di folle»: ne ebbe bisogno per molti anni; e quando non sentì più questo rapporto con le folle, il suo talento politico scomparve. «Le masse», diceva volgarmente, «sono delle femmine, che hanno bisogno di venire possedute». Scandiva in modo netto le parole, con una voce rauca e gutturale: mandava lampi dagli occhi: ogni tanto si ravviava i capelli con la mano destra; parlava per due o tre ore, facendo appello a rabbia, odio, rancore, ed elettrizzando le folle. Dapprima parlava lentamente: poi, poco alla volta, le parole si accavallavano: il pathos isterico raggiungeva il culmine; la voce era strozzata, al punto che era difficile comprenderlo. Gesticolava: balzava eccitato qua e là. Alla fine era esausto, coperto di sudore, prossimo alle vertigini. Ma sapeva trasformarsi. Quando, come gli accadde più tardi, parlava agli industriali della Ruhr, si presentava con un completo scuro a doppio petto, e il discorso era attento, posato, misurato.

Da principio, Hitler affermava di essere soltanto «un tamburino che chiama a raccolta», accennando vagamente alla figura lontana di un Führer. Presto scoprì di essere il capo di tutti i violenti ed esagitati tamburini tedeschi. Era, lui stesso, il Führer. Poi credette di essere il Cristo, il Salvatore dell’universo, il Redentore: avrebbe portato a termine l’opera che il Cristo aveva solo abbozzato. Infine disse: «Vado con la stessa certezza di un sonnambulo lungo il cammino tracciato per me dalla Provvidenza». La Provvidenza lo portava nel mondo dell’assoluto futuro, che lui solo illuminava con la sua terribile luce.

L’8 novembre 1923, in una birreria di Monaco, alzò in alto un bicchiere pieno di birra: lo bevve teatralmente: estrasse la pistola, balzò su un tavolo, sparò contro il soffitto, urlando: «La rivoluzione nazionale è scoppiata». La rivoluzione fallì miseramente. In uno scontro con la polizia, quattordici nazisti morirono. Hitler fu arrestato e condotto nella fortezza di Landsberg: nel febbraio-marzo 1924 venne processato da un giudice compiacente, e condannato a cinque anni di reclusione per alto tradimento. Con grande e scandaloso anticipo, il 20 dicembre 1924 fu liberato.

Nella fortezza di Landsberg Hitler venne trattato come l’ospite di riguardo di un grande albergo, piuttosto che come un carcerato. Leggeva molti libri, il fondamento della sua cultura: Nietzsche, Ranke, Marx, Treitschke, e i ricordi di guerra di generali e statisti tedeschi. Cominciò Mein Kampf, a cui mani compiacenti tolsero gli errori di tedesco. Uscito dal carcere divenne vegetariano: non toccò mai più una goccia di alcol — ciò che giudicava essenziale per la formazione di un grande Führer.

Tutto accadde velocissimamente: con una rapidità che Hitler giudicava sua propria; mentre gli avversari si muovevano con disgustosa lentezza. Nel gennaio 1933 conquistò il potere: distrusse ed abolì gli avversari: nel 1938 conquistò l’Austria, poi la Cecoslovacchia, la Polonia, la Norvegia, la Francia, i Balcani; nel 1941 assalì la Russia e voleva spingersi lontano, sempre più lontano, verso il Caucaso e l’India. Nessuno, mai, era stato così veloce: nemmeno Napoleone, al quale Hitler si sentiva immensamente superiore. Ma questa velocità era la sua hybris: scatenava sé stesso, il partito, l’esercito, le SS, la Germania, fino a una meta lontanissima, che aveva un solo nome: distruzione.

Negli ultimi anni mutò profondamente. Aveva sempre riconosciuto l’origine del proprio potere nel rapporto con la folla. Ora, non parlava più alla folla: né dal Palazzo dello Sport né alla radio. Si allontanò e diventò invisibile. Non riconobbe più sé stesso e il proprio segno in niente di quello che i suoi gerarchi, sempre ispirandosi a lui, facevano: si tenne visibilmente lontano sia dall’assassinio degli ebrei sia dall’assassinio dei malati. Non volle creare uno Stato coerente ed unitario: detestava gli Stati e qualsiasi forma di organizzazione politica ed economica; importava soltanto che tutte le luci convergessero su di lui, sempre più intense via via che tutto precipitava nella distruzione.

Scelse due luoghi privilegiati. Il primo stava alle spalle di Rastenburg, nella Prussia orientale: la Tana del lupo. Come disse Galeazzo Ciano, era una via di mezzo tra il monastero e il campo di concentramento. Non c’era una sola macchia di colore, né una nota vivace. Tutto era grigio sporco e paludoso: puzzava di uniformi e di stivali pesanti. Come scrisse una segretaria a un’amica, c’era «rischio di perdere ogni contatto con la realtà». L’evento principale di ogni giornata era il punto sulla situazione militare, a mezzogiorno. Durante il pranzo, Hitler si atteneva, come sempre, a una dieta rigorosamente vegetariana. Spesso consumava il pasto da solo. Alle 17 invitava le segretarie a prendere un caffè, dedicando un complimento a quelle che mangiavano un biscotto. Dopo cena, faceva proiettare un film. Bastava una parola, e si lanciava in una arringa interminabile contro il bolscevismo. Guardava una carta d’Europa: teneva il dito puntato su Mosca e diceva: «Tempo tre o quattro settimane, e saremo a Mosca. Mosca verrà rasa al suolo». Ascoltava dischi: sempre gli stessi; Beethoven, Wagner, Hugo Wolf.

Non aveva amicizia per nessuno: l’uomo, diceva, era «un risibile batterio». I nemici erano insetti nocivi da schiacciare tra le dita. Aveva tenerezza solo per la sua cagna. Il popolo tedesco era spregevole. Un giorno, accanto al suo treno, si fermò un treno pieno di soldati tedeschi feriti: si rifiutò di vederli e di parlare con loro; fece abbassare immediatamente la tendina del suo scompartimento. Da lì, dalla Tana del lupo, Hitler dirigeva la guerra. Aveva un profondo disprezzo per i suoi generali, che considerava incompetenti e traditori: pensava di essere il più grande condottiero di tutti i tempi. Obbediva a un principio: le truppe non dovevano mai ritirarsi, anche a costo di venire accerchiate e distrutte; e costrinse la Wehrmacht ad alcune terribili sconfitte.

Era malato. Quando Goebbels, nella primavera del 1943, andò a trovarlo alla Tana del lupo, Hitler gli fece «un’impressione sconvolgente»: era invecchiato: soffriva di capogiri; la sola vista della neve gli dava un acuto malessere. Aveva l’aria stanca, il volto sfinito: gli occhi erano vacui e giallastri: le spalle curve; la mano sinistra tremava di continuo. Soffriva di una terribile insonnia: temeva l’angoscia della notte; a volte singhiozzava. Era nelle mani del suo medico, che lo riempiva di medicine, ventotto diverse pasticche al giorno. Pallido e stanco per la lunga veglia, giocherellava nervosamente con gli occhiali e le matite di vari colori, che teneva infilate tra le mani. Aveva emicranie, mal di denti, crampi allo stomaco, attacchi di cuore. Stava disteso apaticamente sul suo lettuccio da campo: balbettava; sembrava che la volontà di vivere l’avesse abbandonato completamente. Mangiava solo dolci. Era — disse un ufficiale — «un rottame umano rimpinzato di dolci».

Il 16 gennaio 1945 Hitler fece ritorno alla Cancelleria del Reich a Berlino, in un bunker a due piani scavato a otto metri di profondità. Il suo studio era una piccola stanza di tre metri per quattro: con una scrivania, un tavolo, tre poltrone, e un enorme ritratto di Federico il Grande. Emergeva solo ogni tanto, molto di rado, per una boccata d’aria insieme alla cagna. Andava a letto alle 5 di mattina, o anche più tardi. Cercava di non vedere la luce. Teneva sotto gli occhi un plastico di Linz, dove — diceva — si sarebbe ritirato in vecchiaia, dopo la vittoria. Quando il plastico fu ultimato, lo contemplava con entusiasmo: lo osservava da tutti i punti di vista, e sotto diverse illuminazioni. Nel bunker l’atmosfera era funerea. Quando un ufficiale si felicitò con lui per l’anniversario della sua presa del potere, Hitler accolse le felicitazioni con aria apatica: aveva l’aspetto distratto, il volto cadaverico. Ordinò una controffensiva a una divisione panzer: la controffensiva non avvenne mai, perché la divisione panzer non esisteva più. Fece fucilare il cognato di Eva Braun. Poco dopo la mezzanotte del 29 aprile 1945, tra il rumore sempre più vicino delle cannonate russe, sposò Eva Braun; e dettò alla segretaria il proprio testamento politico.

Nel bunker, tutti discutevano sul modo migliore di suicidarsi. Un sergente aprì a forza le fauci della cagna di Hitler e la avvelenò. Subito dopo egli entrò nella stanza: vide al suolo l’animale senza vita; lo guardò fisso per qualche istante, e senza dire una sola parola si allontanò col volto impassibile. Quando un cameriere aprì la porta della sua stanza, vide il Führer ed Eva Braun distesi, l’uno accanto all’altro, sopra un divano: dal corpo di lei veniva un penetrante odore di mandorle amare, l’odore dell’acido prussico. Hitler aveva la testa piegata: il sangue colava da un foro sulla tempia destra. La pistola giaceva ai suoi piedi.

I due corpi vennero bruciati nel giardino della Cancelleria, mentre i superstiti gridavano per l’ultima volta «Heil Hitler». Non erano ancora le diciotto e mezza del 30 aprile 1945. Il giorno dopo, la radio tedesca annunciò che il Führer «era caduto in combattimento, lottando contro il bolscevismo». Era l’ultima menzogna di una lunga serie di menzogne, che per molti anni avevano insanguinato la terra.

© Corriere della Sera RIPRODUZIONE RISERVATA