Decadentismo: crisi della letteratura o letteratura della crisi? Baudelaire, Scapigliatura, Pascoli, di Franco Nembrini. Sesto incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti

- Tag usati: charles_baudelaire, dostoevskij, franco_nembrini, giovanni_pascoli

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo sul nostro sito la trascrizione del VI incontro tenuto da Franco Nembrini per il ciclo Sulle spalle dei giganti il 18 gennaio 2018 a Roma. I neretti sono nostri ed hanno l’unico fine di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Letteratura. Per altri testi e audio di Franco Nembrini, e in particolare per l’intero ciclo Sulle spalle dei giganti, clicca sul tag franco_nembrini.

Il Centro culturale Gli scritti (4/2/2018)

Don Fabio Pieroni

Il titolo che è stato scelto è “Sulle spalle dei giganti”, una famosissima espressione di Bernardo di Chartres che la utilizza nell’ambito della “grammatica”, che era una materia che si studiava durante il Medioevo. La grammatica era il modo in cui, proprio perché nani sulle spalle dei giganti, i monaci che dovevano ricopiare gli scritti eleganti dei classici: queste persone piccole sarebbero diventate più grandi. Ma qui c’è una questione: questa espressione vuole sottolineare l’umiltà oppure la superbia? Sei un nano e non vali nulla oppure sei molto superiore ai giganti perché comunque gli stai sopra? E qui si gioca un aspetto importante perché ad un certo punto San Bernardo rimprovera i suoi, che erano troppo pedissequi e scrivevano e ricopiavano, ma non arrivavano poi ad assumere un loro modo di scrivere. Ma se poi si cerca Giovanni di Salisbury, lui pensa di applicare questo aforisma ad Aristotele quindi comincia a spingere lo studio nella direzione di chi deve sviluppare il dogma. Non può solamente ripetere le stesse cose. Capite che qui c’è un fatto importante, tant’è vero che quest’aforisma riprende uno spunto di Sant’Agostino che diceva che quando si trovano delle buone idee presso gli infedeli bisogna appropriarsene “tamquam ab iniustis possessoribus” - perché sono degli ingiusti possessori di verità, perché gli infedeli di per sé stanno nella menzogna. Ma noi siamo capaci di rinvenire la verità anche nelle persone che magari si professano atee, dissacranti: io credo che questo sia lo spirito con cui Franco affronta i profeti laici della nostra epoca moderna per estrarre da questa gente delle intuizioni straordinarie. Quindi noi non stiamo per contestare o ridicolizzare, ma stiamo facendo un lavoro di valorizzazione, di discernimento della volontà di Dio nell’onestà dell’uomo che magari ha una visione distorta su alcune questioni, ma dice lo stesso delle cose molto interessanti. Ed è questo il motivo per cui si è preso questo filone di persone che di per sé non sono cristiane, tranne Dostoevskij, almeno per questo secondo ciclo. Questo è quello che volevo sottolineare. Buon ascolto.

Franco Nembrini

Grazie don Fabio perché questa osservazione che hai fatto mi introduce di schianto nel tema. È una serata molto impegnativa, tanto per me quanto per voi. Spero di riuscire a parlare poco e a leggere molto, in questa seconda parte, rispetto alla prima dove bisognava tentare una lettura argomentata di certi passaggi, di certe epoche, in questo secondo ciclo veramente daremo privilegio all’incontro con l’autore e con i testi.

Visto che molti di voi non erano presenti le altre volte, ho bisogno di fare un piccolo ripasso. L’idea di questi incontri era nata da tante suggestioni, da tante citazioni, leggendo Dante, leggendo Leopardi, leggendo il Miguel Manara, in tante occasioni, è spesso uscita la richiesta da parte di qualcuno di commentare la letteratura italiana, finché ha preso corpo l’idea di tentare un percorso che desse conto in qualche modo delle cose più belle e più significative che ho imparato insegnando e incontrando perciò la letteratura. Quindi abbiamo deciso di provare a raccontarle per sintesi semplicistiche e a volte un po’ rozze. Ma quel che mi interessa non è far mostra di erudizione, ma è provare a darvi un’ipotesi di lettura, quindi consegnarvi dei testi che vi facciano venire la voglia di approfondire e di studiare. Lo scopo è quello di far venir voglia di capire perché, come ha detto prima don Fabio, c’è tanto da capire nella nostra storia e della nostra letteratura anche rispetto a quel che accade ora, a come stiamo noi, a cosa è oggi, ai drammi che si vivono e che vivono in particolare le giovani generazioni. Io provo a dirvi quello che mi è sembrato di intravedere nella profezia, perché sempre il poeta è un po’ profeta, la parola “poeta” è tutta contenuta nella parola “profeta”, dei grandi geni. Che sono quelli che hanno visto nel presente i semi del futuro. Da pochi segnali hanno saputo immaginare, interpretare, identificare i problemi, le contraddizioni, i drammi che sarebbero poi diventati drammi e problemi sociali generali e manifesti, magari generazioni dopo.

Il desiderio è solo quello di consegnarvi questa ipotesi di lettura che parte dallo studio di un testo di don Giussani “La coscienza religiosa nell’uomo moderno” che per me è stata un po’ l’ipotesi su cui ho lavorato in quarant’anni di insegnamento. Don Giussani sulla scorta di poeti, in particolar modo di Eliot, si fa una domanda molto semplice: “Com’è che siamo arrivati oggi conciati così? Perché è così difficile intendersi anche sul significato delle parole? Perché la coscienza religiosa dell’uomo moderno appare così indebolita rispetto al passato?” E tenta un’ipotesi che a me ha sempre convinto molto perché l’ho verificata nei testi, nella storia della letteratura italiana. Non l’ho data per buona, l’ho presa come un’ipotesi possibile che si è dimostrata buona, convincente. E l’ipotesi è che sia avvenuto qualcosa tra il Medioevo e la modernità. Prima di Cristo il mondo viveva in una confusione e in una cecità, poi invece è accaduto qualcosa che ha permesso agli uomini di vivere in un modo radicalmente diverso: è avvenuto il Cristianesimo. E da allora, da Cristo in poi, è parso che gli uomini, traditori come sempre, carnali come sempre, bestemmiatori come sempre, avrebbero camminato di luce in luce, mai più deviando dalla strada che era stata segnata da quell’avvenimento. E invece qualcosa è accaduto, qualcosa che il poeta descrive così: “Le campane capovolte, la Chiesa devastata, l’umanità che sembra camminare all’indietro progressivamente. È accaduto ciò che non era mai accaduto prima: non lasciare il Dio vero per altri Dèi, ma lasciare il Dio vero per nessun Dio”. E facendo degli idoli moderni che lui chiama usura, lussuria e potere il nuovo Dio, il nuovo idolo.

Noi, in termini meno poetici e seguendo il percorso che suggerisce il testo abbiamo cercato, l’anno scorso, di identificare questo passaggio sostanziale. Perché il poeta dice “non si sa dove, non si sa quando”. Giussani invece prova ad andare a vedere dove e quando è successo. E individua nel passaggio dal Medioevo all’Umanesimo e poi al Rinascimento i germi di questa cultura che arriva poi ad esprimersi in modo socialmente rilevante ed egemone lungo un certo percorso. Questa è l’ipotesi che abbiamo visto insieme l’anno scorso e che ci ha portato fino al Romanticismo, dicendo qualcosa su Manzoni e Leopardi.

Io stasera provo a ripartire da lì cercando di identificare cosa è successo, cosa succede almeno per quel che riguarda la letteratura italiana ma includendo anche testi di Baudelaire e di Dostoevskij che non possiamo tralasciare. Cerchiamo di capire, a partire dalla metà dell’‘800, cosa succede. Ripeto, usando il criterio che abbiamo usato fin qui. Non è erudizione, non è gusto accademico, è il gusto di parlare con il cuore in mano, con i problemi che abbiamo, di dialogare con i grandi che ci hanno preceduto perché ne nasca un dialogo che non ha fine. Non si finisce mai di rispondere perché la vita non finisce mai di fare domande. Quello che vi chiedo è questa lealtà: essere qui con i drammi, le domande, le ferite e anche con le cose belle che viviamo, chiedendo a chi le ha vissute prima di noi di capirle ancora di più, di viverle più consapevolmente.

Detto ciò provo a fare uno schemino che usavo a scuola e che mi sembra utile a dire il contesto almeno di questa sera e delle prossime due.

Che cosa intendiamo quando parliamo di Decadentismo? Lo schemino è più meno così. Se questa è la linea del tempo, sapete che grossomodo si può intendere il ‘500 come l’ultimo grande secolo italiano, il ‘600 è il secolo della scienza ma della Spagna, il ‘700 è il secolo della Francia, dell’Illuminismo. Se il ‘700 è stato il secolo dell’Illuminismo, con l’800 qualcosa di nuovo succede.

Per fare un passo indietro l’idea è questa: da dopo Dante, da Petrarca con l’Umanesimo, inizia un trend culturale diverso. Con questo non voglio generalizzare, figuratevi se Michelangelo non era cristiano. Io osservo solo che da dentro la filosofia, le scuole, le accademie europee, da dopo il Medioevo comincia a elaborarsi un pensiero che lentamente prende le distanze da quell’unità che il cristianesimo medievale aveva vissuto, quella profonda unità per cui il Medioevo aveva elaborato una poesia che la critica è costretta a chiamare simbolica. L’uomo cristiano, l’artista medievale vede tutta la realtà come un segno, ma ha anche la chiave per interpretare quel segno. E così la fede è nell’esperienza culturale medievale, la chiave di interpretazione della realtà. La realtà è un grande segno di Dio e la fede ha tutti gli strumenti per entrare nel segno e trovare ciò che il segno indica, cioè la Grande Presenza. E lo dico così per dire che perciò il linguaggio, l’arte, è necessariamente simbolica, cioè ciò che tiene unito, così come diabolico è ciò che divide. Il Medioevo è la grande esperienza in cui l’uomo tiene insieme apparenza e sostanza, segno e significato. Questa profonda unità che si vede in mille forme ha portato anche all’invenzione di cose impensabili. Pensate agli ordini monastico-cavallereschi, cioè il fatto che si potesse essere monaco e soldato contemporaneamente.

Quella unità è stata messa in crisi e, a partire da Petrarca, chi ha letto qualcosa lo sa, questa unità dell’io è sempre più difficilmente rintracciabile e una certa cultura si elabora, pur dentro una certa tradizione cristiana che va avanti, fino ad arrivare con l’illuminismo e il razionalismo moderno, a pensare di poter finalmente liberarsi della religione nella formulazione moderna, in cui si dice “siamo usciti dallo stato di minorità, non c’è più bisogno di credere alle favole antiche, l’uomo finalmente ha scoperto che c’è un principio che è il vero Dio. Prima non lo si sapeva e allora ci si inventava le favole su un Dio buono”. La modernità ha la pretesa di aver scoperto che l’unico vero Dio è la dea Ragione, il fattore di cui la natura dota universalmente gli uomini e che permette la realizzazione di quegli ideali che prima affidavamo alle favole religiose. Si può tentare di essere cristiani senza Cristo. Si può tentare di realizzare i grandi valori che il cristianesimo ha portato, senza bisogno di Cristo, della fede, di Dio, della Chiesa. Possiamo realizzare liberté, egalité, fraternité senza bisogno di Dio perché è la ragione stessa che costruisce questo mondo nuovo.

Quel che voglio dire è questo: che ad un certo punto questa cultura ritiene di essere sufficientemente matura per realizzare questo paradiso in terra. La Rivoluzione Francese è il tentativo di quella cultura di concretizzarsi come organizzazione sociale, politica, economica, con la punta delle baionette se necessario. La cosa interessante è che questo avviene circa tra il 1789 e il 1814, dove mi pare che la Chiesa abbia perso il suo primo grande appuntamento con la storia. Sparata così è grossa ma vi voglio solo dire che la Chiesa in quel momento ha preso un abbaglio. Ha pensato, quando poi le vecchie monarchie che la Rivoluzione e Napoleone avevano fatto fuori, hanno ripreso il potere sconfiggendo Napoleone, che il vecchio mondo potesse ritornare come prima, facendo finta che non fosse successo niente. L’hanno chiamata “Restaurazione” e mi sembra che sia il primo grande equivoco che la Chiesa ha vissuto, cioè che bastasse ricostruire le forme, l’antico potere, perché il colpo terribile che aveva ricevuto fosse sanato e dimenticato, andando avanti come se niente fosse. L’equivoco l’hanno pagato carissimo perché non avevano capito che quella cultura andava sfidata proprio a livello culturale, perché era nata una cosa nuova per cui la Chiesa doveva proporsi nuovamente come all’inizio, sfidando il potere, sfidando la concezione politica, economica, sociale, cioè riproponendo Cristo. La Chiesa ha pensato che, difese le forme del cattolicesimo, tutto potesse tornare come prima. Invece il baco era più profondo. E si è illusa che si potesse ritornare indietro, rimettendo le cose come erano prima della Rivoluzione Francese. Ma, la storia in generale, la Chiesa in particolare, non torna mai indietro. La Chiesa può fare solo una cosa molto saggia e molto bella, può tornare all’origine, che è diverso dal tornare indietro. Tornare all’origine è tornare a Cristo sempre. Lì qualcosa non ha funzionato. Ci siamo illusi che non ci fosse il problema di ritornare a Cristo o di pensare o di capire la fede nella sua origine, ma bastasse appunto conservarne le forme e i valori.

E il risultato è stato che questa parabola che è durata 25 anni, dal 1789 al 1814, è diventata, non vedendo il problema, una nuova tragedia dipanata nell’arco di 200 anni. 1789-1989, il crollo del muro di Berlino. E questa parabola ha visto il dispiegarsi di tutto quello che era già successo lì. Capirlo avrebbe forse evitato tanto di questo male, perché poi questi duecento anni sono quelli dell’Unione Sovietica, del comunismo, del Nazismo. Duecento anni terrificanti.

È stato un fallimento che i grandi della letteratura hanno registrato subito. Questa è la cosa che vorrei documentare adesso leggendo alcuni testi.

Quello appena accennato è l’itinerario storico ma è interessante andare a vedere che in letteratura i segnali c’erano già tutti. Io ai ragazzi a scuola spiegavo che si potrebbe datare la rinascita della poesia con il 1850 perché non c’è stata grande poesia nel ‘600 e nel ‘700, per le ragioni che abbiamo detto. Sono due secoli più caratterizzati dalla trattatistica e dalla letteratura, dove la poesia in particolare tende a ridursi nelle accademie, nei circoli di letterati che si parlano tra loro, che con il popolo non c’entrano più niente.

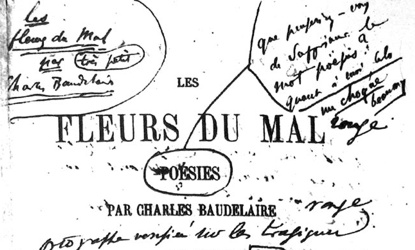

Improvvisamente succede qualcosa per cui rinasce in Europa la grande poesia. Il 1850 è la data della pubblicazione de “I fiori del male” di Baudelaire. Dico questo perché con Baudelaire ci sono anche alcuni italiani, sebbene minori, che vanno sotto il nome complessivo di “Scapigliatura”. Sono ragazzi giovanissimi quelli che saranno chiamati “poeti maledetti”, che vanno a Parigi, respirano quell’aria, ma dei quali il capostipite è Baudelaire, l’alfiere di questa nuova poesia.

Rinasce la poesia perché rinasce la percezione della realtà come realtà simbolica. È impressionante: mentre il razionalismo aveva abbandonato queste ubbie ritenendole roba da malati di nervi, facendosi prendere dalla smania di progresso in cui la scienza sarebbe in grado davvero di costruire il paradiso in terra, ci sono alcuni che invece dicevano “se il paradiso il terra ha questi risultati forse non ci siamo capiti su cos’è il paradiso”. Alcuni sentono, a partire da Foscolo, il fallimento di questa pretesa della ragione dell’uomo di costruire le proprie fortune e i valori buoni a prescindere dalla fede e da una concezione religiosa della realtà.

Qualcuno comincia a dire che non è vero, che non funziona, che si sta male. “I fiori del male” di Baudelaire sono la prima grande denuncia della modernità, dell’insufficienza della modernità. È per questo che siamo nani sulle spalle dei giganti, che non sono solo giganti santi, ma giganti che, proprio perché la fede non ce l’hanno e magari da un certo punto di vista sono polemici e ostili contro la Chiesa e le sue strutture, hanno una profondità tale da sentirsi in grado di denunciare l’insufficienza di questo moderno tentativo di realizzare il paradiso in terra.

E allora rinasce una grande poesia che torna ad essere simbolica, cioè poesia, perché la poesia o è simbolica o non è, o cerca di entrare dentro la realtà come segno di qualcosa o, se invece prende la realtà e semplicemente la pesa, la misura, la seziona e la studia con il criterio scientifico, la poesia è già morta. Il poeta è quello che sente l’insufficienza della scienza a spiegare la vita, sente la vita come mistero. Il problema è che diversamente da Dante, dal Medioevo, questi grandi sentono che la realtà è simbolica ma non hanno più la chiave per interpretarla. E così quello che vivono è un disagio, è un fallimento, è un sentimento di confusione che li lacera e li distrugge, li fa impazzire. È un dolore che emerge dai più sensibili, dai più grandi, che è il dolore dell’uomo che non ci si raccapezza più, che non trova più la strada. Sente che tutto parla, ma è un’eco lontana verso cui protendersi, inafferrabile. C’è una voce, c’è qualcuno che parla ma non hanno più gli strumenti per capire. E così tutto resta lacerato, tutto resta senza spiegazioni. Baudelaire lo dice nelle sue poesie, ve ne leggo di fila tre o quattro che documentano questo sentimento, quelle che mi hanno colpito di più.

La prima è “Corrispondenze”, il manifesto di Baudelaire.

È un tempio la Natura ove viventi

pilastri a volte confuse parole

mandano fuori; la attraversa l’uomo

tra foreste di simboli dagli occhi

familiari. I profumi e i colori

e i suoni si rispondono come echi

lunghi che di lontano si confondono

in unità profonda e tenebrosa,

vasta come la notte ed il chiarore.

Esistono profumi freschi come

carni di bimbo, dolci come gli òboi,

e verdi come praterie; e degli altri

corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno

l’espansione propria alle infinite

cose, come l’incenso, l’ambra, il muschio,

il benzoino, e cantano dei sensi

e dell’anima i lunghi rapimenti.

(Charles Baudelaire, da I fiori del male, Les Fleurs du mal, 1857)

Corrispondenze: cioè senti che la realtà potrebbe essere tua, ma non lo è più, ti sfugge da tutte le parti, una voce ti parla eppure tu non capisci, non senti. Il cristianesimo era nato dal grande grido, dal Verbo: la parola nascosta da secoli si è rivelata e l’uomo ha potuto capire. Può capire il mistero perché il mistero gli parla. E invece qui il mistero, dimenticato, reso ostile il cristianesimo e tutto ciò che aveva portato, quello che era conoscibile è diventato di nuovo inconoscibile. Aveva ragione Eliot, parlando di una civiltà che cammina all’indietro progressivamente.

Un’altra famosissima poesia di Baudelaire è “Spleen”.

Quando, come un coperchio, il cielo basso e greve

schiaccia l’anima che geme nel suo tedio infinito,

e in un unico cerchio stringendo l’orizzonte

fa del giorno una tristezza più nera della notte;

quando la terra si muta in umida cella segreta

dove, timido pipistrello, la Speranza

sbatte le ali contro i muri e batte con la testa

nel soffitto marcito;

quando le strisce immense della pioggia

sembrano le inferriate d’una vasta prigione

e muto, ripugnante un popolo di ragni

dentro i nostri cervelli dispone le sue reti,

furiose a un tratto esplodono campane

e un urlo tremendo lanciano verso il cielo,

così simile al gemere ostinato

di anime senza pace, né dimora.

Senza tamburi, senza musica, sfilano funerali

a lungo, lentamente, nel mio cuore: la Speranza,

vinta, piange, e l’Angoscia atroce, dispotica,

pianta, nel mio cranio riverso, il suo vessillo nero

Questa è la coscienza che la modernità ha di se stessa. La speranza è vinta, non c’è speranza, e la vita torna ad essere quel labirinto da cui eravamo partiti, quel labirinto di Dedalo da cui Icaro voleva fuggire, ha provato a fuggire. E invece è tornata ad essere una prigione dove perfino la pioggia traccia sbarre.

Anche questa è meravigliosa: “L’orgoglio punito”.

Ai tempi meravigliosi che la Teologia

fioriva con più linfa e con più energia,

si narra che un giorno uno fra i dottori più valenti

– dopo aver forzato tanti cuori indifferenti;

averli smossi nel fondo dei loro neri meandri,

dopo aver superato verso le glorie sante

strani sentieri da lui stesso ignorati,

dove solo i puri Spiriti erano forse passati –

come chi sia salito troppo in alto, dal panico

afferrato gridò, in preda a un orgoglio satanico:

« Gesù, piccolo Gesù, t’ho spinto in alto davvero!

Ma se avessi voluto attaccarti nel punto più debole,

la tua vergogna sarebbe pari alla tua gloria

e non saresti più che un feto derisorio!».

Qui il poeta immagina il percorso della teologia, che ha camminato è vero, di certezza in certezza e poi a un certo punto, come presa da un misterioso panico, salita forse troppo in alto, si rivolta contro quella stessa teologia, quella stessa tradizione che lo aveva portato fin lì e preso da uno smisurato orgoglio bestemmia Dio nel senso che dice: “Sono io che ti ho fatto, sono io che ti ho glorificato così. Volendo posso anche distruggerti, fare il contrario”. Ma appena la modernità ha preso questo atteggiamento dice il poeta “immediatamente se ne andò la sua ragione”.

Immediatamente se ne andò la sua ragione.

Un velo nero offuscò lo splendore di quel sole;

tutto il caos si rovesciò in quella intelligenza,

tempio vivo, ripieno d’ordine e d’opulenza,

la cui volta aveva visto brillare tanto sfarzo.

S’installarono in lui la notte ed il silenzio,

come in una cantina di cui s’è persa la chiave.

Da quel giorno fu simile alle bestie randagie,

e quando se ne andava senza nulla vedere,

nei campi, senza distinguere le estati dagl’inverni,

sporco, inutile e laido come cosa da buttar via,

dei fanciulli faceva il trastullo e l’allegria.

L’uomo impazzisce. Negato Dio, calpestata la propria tradizione, l’uomo moderno non ci si raccapezza più, non si trova più. E finisce per invocare la morte alla ricerca dell’unica cosa che lo potrebbe salvare, una novità vera, qualcosa di nuovo e di certo che è esattamente quello che fu il cristianesimo, ma che è andato perduto e di cui però si ha nostalgia.

Cito qualche verso della poesia “Il viaggio”.

O Morte, vecchio capitano, è tempo, leviamo l’ancora. Questa terra ci

annoia, Morte. Salpiamo. Se cielo e mare sono neri come inchiostro,

i nostri cuori, che tu conosci, sono colmi di raggi.

Versaci, perché ci conforti, il tuo veleno. Noi vogliamo, per quel fuoco

che ci arde nel cervello, tuffarci nell’abisso, Inferno o Cielo, non

importa. Giù nell’Ignoto per trovarvi del nuovo.

In una confusione che non sa più niente del bene e del male, del vero e del falso, della gioia e del dolore, tutta la grande letteratura moderna ha espresso la nostalgia di qualcosa che è andato perduto, sempre, mi sembra, nei termini di una novità desiderata, che accada qualcosa di nuovo. Ed è impressionante perché queste categorie, che furono la coscienza di questi profeti, oggi sono il pane quotidiano. Ciò che dobbiamo capire è che quella tragedia, sentita così acutamente, è la tragedia di oggi, vissuta in modo infinitamente più inconsapevole e volgare, non con tanta grandezza, ma è questo. Quando un ragazzo ti scrive, come è capitato a me l’altro giorno: “Tutto bello, va tutto bene. C’è un problema: tutto va bene ma non succede niente”. Questa è la formula della modernità, di questa disperazione per cui il problema non è neanche cielo o inferno ma “può accadere qualcosa di così grande e così certo da essere una novità vera, da dare inizio a qualcosa che non sia questa disperata solitudine, questa confusione terribile?”

Quel che vorrei che si capisse è questo: se nel ‘700 c’è stato l’illuminismo o razionalismo moderno, poi nell’800 accade qualcosa. La reazione a quei 25 anni di prima è forte, molti sentono veramente come un fallimento epocale questo tentativo della modernità di costruire il mondo nuovo. E ci sono reazioni diverse. Una reazione che la letteratura e la storia registrano con più chiarezza a livello europeo è il Romanticismo, non quello dei baci Perugina, ma la ripresa di una concezione religiosa, più aperta al mistero, meno presuntuosamente attestata sulla scienza, sulle dimostrazioni razionali. Questa reazione romantica caratterizza in particolare la prima metà dell’800 in Germania. Lì la critica lo chiama Romanticismo irrazionalista tedesco. Perché ha queste espressioni anche di ostilità a un certo uso della ragione che aveva preteso di essere matematica, scientifica, precisa e di dimostrare tutto. Riprende voga invece un diverso modo di far poesia, di pensare, di far filosofia.

In realtà la mia tesi fondamentale è che sottotraccia, in quei cinquant’anni in modo meno evidente, la corrente illuministica, razionalistica rimane, un po’ più nascosta, ma è quella che vincerà. Intanto succede che in Italia questo dibattito tra razionalismo e romanticismo, questo scontro tra queste due culture, si avverte meno, perché tutta la letteratura romantica è appiattita intorno al problema politico del Risorgimento. Cioè, il nostro romanticismo non arriva a queste vette, a queste profondità di riflessione, di ribellione psicologica, appunto di irrazionalismo, il dibattito è monopolizzato dall’Unità d’Italia.

Ma, una volta che questo problema si risolve, cioè a unità raggiunta, il dibattito in quel senso si spegne e in qualche modo riemergono le due correnti anche in Italia. Così abbiamo il fenomeno della Scapigliatura che va ad incontrarsi con quell’irrazionalismo tedesco che dicevo prima, ma sotto traccia vince invece quella corrente che anche in Italia, come nel resto d’Europa, sposa il razionalismo illuminista e le sue terribili illusioni scientifiche. Tutta una serie di scoperte fanno pensare veramente, in quei 50 anni, tra il 1850 e il 1900, ad un’ubriacatura generale dove l’uomo europeo pensa davvero di aver vinto, di essere quasi come Dio, di poter creare l’uomo.

I link con l’attualità fateli voi, ma capite che è quella la cultura che oggi governa e domina l’Europa. Allora cosa succede? Che, in questi 50 anni, alcune espressioni culturali di fatto prendono il potere. La bandiera nazionale in letteratura si chiama Carducci. C’è una filiera culturale che si attesta su una posizione filosofica che è quella che viene dal ‘700, dall’illuminismo, dal razionalismo moderno e che dice: “Noi questo mondo lo aggiustiamo”. Vedremo la volta prossima che c’è una ragione: si fanno anche scoperte per cui veramente sembra che la scienza sia capace ormai di dire la verità su tutto. Quindi si supera la scienza del ‘600, che era scienza della materia, diventa una scienza la pedagogia. Addirittura, pensate a Freud, si scopre che quella che chiamavamo anima, spirito, tutte quelle cavolate che dicevamo quando credevamo in Dio, risponde a leggi precise, che l’uomo può conoscere e perciò può studiare il comportamento dell’uomo risalendo ad antecedenti precisi. Il complesso di Edipo, la caduta dal seggiolone, ecc… Insomma, può diventare scienza quella che chiamavamo misteriosamente anima o spirito. Allo stesso modo, pensate alla sociologia dove nasce il materialismo dialettico. Il marxismo è lo studio della sociologia e dell’economia che diventa scienza. Materialismo scientifico: tutti gli aspetti della vita dell’uomo sembrano governabili, conoscibili, prevedibili, perciò ad un passo dal creare l’uomo nuovo, la società perfetta. Con i risultati che ho detto prima e che sappiamo.

Ma è così: quei 50 anni sono stati di un’ubriacatura bestiale. Allora cosa succede? Che in questa presunzione incredibile per cui una certa cultura prende il potere, ed è una cultura con un’estrema fiducia nella modernità, superato il trauma del fallimento della Rivoluzione Francese, guarda a questo sparuto gruppetto dei grandi della poesia e della letteratura alla Baudelaire e da noi Pascoli, Pirandello, Svevo, guardano a questi come degli sfigati. Dicono: “Ma è possibile che proprio nel momento in cui stiamo conquistando il mondo voi state a pensare a Dio, l’anima, il male: siete decadenti!” La parola “decadentismo” è un insulto degli uni agli altri che sostengono che la letteratura sia in crisi, che non ci sia più un grande letterato rappresentante della società.

Dicevo sempre ai ragazzi a scuola che l’Esposizione Universale di Parigi, con la realizzazione della Tour Eiffel, questo orrendo traliccio dell’Enel diventato monumento nazionale di quei poveri francesi, a mo’ di nuova Torre di Babele, è proprio l’inno a questa presunzione di aver conquistato il cielo. In un momento così, dove variamo il Titanic, dove - ho letto da qualche parte non so se è vero - avevano scritto “neppure Dio mi può affondare”, questi poeti si mettono a parlare di crisi, di morte, di male… sono dei decadenti, dei malati!

Il problema è che questi che furono chiamati decadenti o malati furono i grandi profeti della modernità che ne hanno denunciato sulla propria pelle tutta l’insufficienza e tutto il fallimento prima ancora di vederlo realizzato a livello di massa, di società. Questa è l’idea che vorrei portaste a casa. Andate a leggere i testi, troverete anche cose che, io non so, ma l’idea fondamentale è proprio questa: hanno patito almeno inizialmente questi poeti, una damnatio memoriae, sono stati definiti “quelli che remano contro il progresso”, perché invece ne denunciarono in modo efficacissimo il fallimento totale, avevano già visto il fallimento che noi oggi registriamo, tra i nostri ragazzi a scuola, nella famiglia.

Ecco, questa è l’ipotesi fondamentale che volevo consegnarvi stasera e ve la documento con qualche altra lettura bellissima.

Di Dovstoevskij vi leggo qualche brano di un’opera che di solito si legge poco che è “Ricordi dal sottosuolo”, il grande manifesto del decadentismo da un certo punto di vista. L’inizio è famosissimo - “Sono un uomo malato” - che è veramente la descrizione della modernità.

Sia l’autore delle memorie che le «Memorie» stesse sono, ovviamente, immaginari. Nondimeno personaggi come lo scrittore di queste memorie non solo possono, ma addirittura debbono esistere nella nostra società, se si prendono in considerazione le circostanze generali in cui essa è venuta a formarsi. Io volevo portare davanti al pubblico, in modo più evidente del solito, uno dei caratteri del nostro recente passato. Si tratta di un rappresentante della generazione che vive tuttora. In questo brano, intitolato «Il sottosuolo», il personaggio presenta se stesso, le sue idee, e pare voler spiegare i motivi per cui è comparso e doveva comparire nel nostro ambiente. Nel brano successivo vengono già le vere memorie di questo personaggio su alcuni avvenimenti della sua vita.

Questa è l’avvertenza. Poi continua:

Sono un uomo malato… Sono un uomo cattivo. Un uomo sgradevole. Credo di avere mal di fegato. Del resto, non capisco un accidente del mio male e probabilmente non so di cosa soffro. Non mi curo e non mi sono mai curato, anche se rispetto la medicina e i dottori. Oltretutto sono anche estremamente superstizioso; be’, almeno abbastanza da rispettare la medicina. (Sono abbastanza colto per non essere superstizioso, ma lo sono.) Nossignori, non voglio curarmi per cattiveria. Ecco, probabilmente voi questo non lo capirete. Be’, io invece lo capisco. Io, s’intende, non saprei spiegarvi a chi esattamente faccia dispetto in questo caso con la mia cattiveria; so perfettamente che neppure ai medici potrò farla non curandomi da loro; so meglio di chiunque altro che con tutto ciò nuocerò unicamente a me stesso e a nessun altro. E tuttavia, se non mi curo, è per cattiveria. Il fegato mi fa male, e allora avanti, che faccia ancor più male! […] Non solo cattivo, ma proprio nulla sono riuscito a diventare: né cattivo, né buono, né furfante, né onesto, né eroe, né insetto. E ora vegeto nel mio cantuccio, punzecchiandomi con la maligna e perfettamente vana consolazione che l’uomo intelligente non può diventare seriamente qualcosa, ma diventa qualcosa soltanto lo sciocco. Sissignori, l’uomo intelligente del diciannovesimo secolo deve ed è moralmente obbligato a essere una creatura essenzialmente priva di carattere; mentre l’uomo di carattere, l’uomo d’azione, dev’essere una creatura essenzialmente limitata. […] Ora voglio raccontarvi, signori, che desideriate sentirlo oppure no, perché non sono stato capace di diventare neppure un insetto.

Si sprecano evidentemente i riferimenti a Kafka e alla Metamorfosi. Cioè, è veramente un’Europa, una rete di uomini geniali che sentono tutto il dramma, irrisolto però e irrisolvibile di un uomo che può essere angelo e verme. “Vermo in cui formazion falla”, diceva Dante “chiamato a formare l’angelica farfalla” però. Il cristianesimo aveva reso conto di questa contraddizione e non l’aveva risolta ma aveva proposto una strada per cui uno potesse essere verme e per la misericordia di Dio e per il perdono ricevuto, diventare un angelo. Ma non c’è più perdono, questo è il problema. Non c’è più Cristo e non c’è più il perdono, e senza perdono quell’uomo lì angelo non lo diventerà mai. Gli è più facile rassegnarsi a diventare insetto. “I ragni che piantano la bandiera nel nostro cervello”, di Baudelaire di prima.

Vi dirò solennemente che molte volte ho voluto diventare un insetto. Ma neppure questo ho meritato. Vi giuro, signori, che essere troppo coscienti è una malattia, un’autentica, completa malattia.

L’essere coscienti di sé, della propria anima, avere le domande che il cuore dell’uomo ha è diventata una malattia. O forse si esprime nella malattia.

Per la vita quotidiana dell’uomo sarebbe più che sufficiente una comune coscienza umana, cioè una metà, un quarto della dose che tocca in sorte all’uomo evoluto del nostro sventurato diciannovesimo secolo, che abbia, oltre a ciò, la speciale sventura di abitare a Pietroburgo, la città più astratta e premeditata di tutto il globo terrestre. [Le città possono essere premeditate o non premeditate.] Sarebbe più che sufficiente, per esempio, la coscienza con cui vivono tutti i cosiddetti uomini immediati e d’azione. Scommetto che voi pensate che io scriva tutto ciò per farmi bello, per fare dello spirito sugli uomini d’azione, e inoltre per una spacconata di cattivo gusto faccia baccano con la spada, come il mio ufficiale. Ma, signori, chi mai può vantarsi delle proprie malattie, e oltretutto farsene bello?

Del resto, che dico? Lo fanno tutti; si vantano appunto delle malattie, e io, forse, più di tutti. Non discuteremo; la mia obiezione è assurda. E tuttavia sono fermamente convinto che non solo l’eccesso di coscienza, ma addirittura qualsiasi coscienza è una malattia. Insisto su questo. Ma lasciamo da parte anche ciò per un attimo. Ditemi un po’: perché, come a farlo apposta, in quegli stessi, sì, proprio nei medesimi momenti in cui ero più capace di riconoscere ogni sottigliezza di tutto ciò che è sublime ed elevato, come si diceva da noi una volta, mi capitava non già di riconoscere, ma di commettere azioni così indecenti, che… ma sì, insomma, che magari tutti commettono, ma che a me, come a farlo apposta, venivano proprio quando ero più cosciente del fatto che non andavano assolutamente commesse? Quanto più ero cosciente del bene e di tutto quel sublime ed elevato, tanto più mi sprofondavo nel mio limo e tanto più ero capace di invischiarmene completamente. Ma l’aspetto principale era che tutto ciò non pareva casuale in me, come se in qualche modo dovesse essere così. Come se fosse la mia condizione più normale, e niente affatto una malattia o una perversione, tanto che alla fine mi passò anche la voglia di lottare contro quella perversione. Sicché finii quasi col credere (o forse ci credetti davvero) che appunto quella fosse magari la mia condizione normale.

Cioè di tutti gli uomini. Che il male non possa essere combattuto perché non ne vale la pena. È nella condizione normale degli uomini della natura questo farsi schifo, che è la cifra culturale della generazione dei nostri figli.

Ebbene, io considero tale uomo immediato un uomo autentico, normale, come voleva vederlo la stessa tenera madre natura, mettendolo amabilmente al mondo. Io quell’uomo lo invidio con rancore bilioso. Egli è stupido, non ne discuto con voi, ma forse l’uomo normale dev’essere appunto stupido, che ne sapete? Forse la cosa è perfino molto bella. E di questo, per così dire, sospetto, sono tanto più convinto in quanto se prendiamo, per esempio, l’antitesi dell’uomo normale, cioè l’uomo ipercosciente, uscito ovviamente non dal grembo della natura, ma da una storta (qui rasentiamo il misticismo, signori, ma io sospetto anche questo), quest’uomo della storta certe volte si sente talmente inferiore alla sua antitesi, che in coscienza, con tutta la sua coscienza ipertrofica, si considera un topo, e non un uomo. Sia pure un topo ipercosciente, ma pur sempre un topo, mentre lì c’è un uomo, e di conseguenza… e così via. E soprattutto è lui, di sua spontanea volontà, che si considera un topo; nessuno glielo chiede; e questo è un punto importante.

E fa tutta questa terribile descrizione dell’uomo che quanto più è sensibile, è vero e soffre e patisce le contraddizioni della vita, tanto più è inadatto alla società, è uno non regolare, dirà, in un passaggio decisivo, non è più un eroe. L’uomo vero, l’uomo vivo, è un topo, è un insetto, è uno che sa tutto il male di cui è fatto e non ha la forza di inserirsi o di adattarsi alle regole della società. In questo senso sono veramente dei profeti.

Molto meglio capire tutto, esser coscienti di tutto, di tutte le impossibilità e i muri di pietra, ma non rassegnarsi a nessuna di queste impossibilità e muri di pietra, se vi ripugna rassegnarvi; arrivare attraverso le più inevitabili combinazioni logiche fino alle conclusioni più ripugnanti sull’eterno tema che perfino di questo muro di pietra devi essere in qualche modo colpevole tu, anche se di nuovo è evidente e lampante che colpevole non sei affatto; e in conseguenza di ciò, tacendo e digrignando impotente i denti, voluttuosamente rattrappirti nell’inerzia, fantasticando che, a quanto risulta, non hai neppure con chi arrabbiarti; che non si trova un oggetto, e forse non si troverà mai, che qui c’è una sostituzione, un trucco, una truffa, che qui c’è semplicemente una brodaglia – non si sa perché e per chi, ma nonostante tutte le cose ignote e i trucchi, il dolore c’è pur sempre, e quanto meno se ne sa, tanto più fa soffrire!

E alla fine, vi leggo solo il finale, dice:

So che forse vi arrabbierete con me per questo, griderete, pesterete i piedi: Parli per sé, direte, e per le sue miserie del sottosuolo, e non si azzardi a dire: “tutti noi”. Permettete, signori, io non mi giustifico affatto con questa generalizzazione. Per quel che poi riguarda me personalmente, nella mia vita ho solo portato alle estreme conseguenze ciò che voi non avete osato condurre neppure a metà, prendendo oltretutto per buon senso la vostra viltà, e consolandovi così, ingannando voi stessi. Sicché io, forse, ne esco ancor più vivo di voi. Ma guardate più attentamente! Se non sappiamo neppure dove abiti, adesso, questa vita, e cosa sia, come si chiami! Lasciateci soli, senza i libri, e subito ci confonderemo, ci smarriremo: non sapremo che partito pigliare, a cosa attenerci; che cosa amare e che cosa odiare, che cosa rispettare e che cosa disprezzare! Ci è di peso perfino essere uomini – uomini con un corpo e sangue vero, nostro; ce ne vergogniamo, lo consideriamo un disonore e ci sforziamo di essere non so che ipotetici uomini universali. Siamo nati morti, e da tempo non nasciamo più da padri vivi, e la cosa ci piace sempre di più. Ci prendiamo gusto. Presto escogiteremo il modo di nascere da un’idea. Ma basta; non voglio più scrivere dal Sottosuolo…

Questo è Dostoevskij. Questo è Baudelaire, questo è il Decadentismo, cioè la genialità di persone che hanno sentito tutto il peso e il dramma della domanda.

Un altro che amo tantissimo perché va proprio ri-capito è Pascoli che si studiava, almeno quando ero piccolo io, alle elementari perché erano le poesie delle piccole cose quotidiane. Poi lo si legge e si capisce che lui ha vissuto una tragedia nella vita e ha una concezione della vita e ha un’unica speranza nella vita di una profondità e di una grandezza che ci si chiede davvero come si abbia fatto ad averlo presentato per decenni come il poeta che aveva trovato il gusto delle cavolate. Invece fu un grandissimo e il primo a riconoscere il valore e l’incidenza quasi freudiana nelle sue poesie.

Io vi leggo le pagine belle che mi hanno sempre aiutato a stare con i ragazzi. Perché lui nelle sue pagine de “Il fanciullino” dice che cos’è il poeta, cioè l’uomo religioso, è uno che ha una certa sensibilità e perciò soffre di più. Anche se è vero che, detto questo, quando prova a guardare la realtà, sia pure con quell’occhio poetico, profetico, da bambino, vede solo il male, vede il male vincere e l’unica opposizione possibile al male è il rifugiarsi nel nido della casa, degli affetti che sorreggono la vita. Ma la visione che ha è che la realtà, la vita è essere dentro a un nido che ha una parte interna morbida, soffice, accogliente, accudente, che è la madre, la famiglia, ma se esci di lì sei morto, perché fuori c’è il male. E allora lo stesso nido che dentro è pieno di lanugine e di calore, fuori è stecchi e spini a difesa del male nel mondo perché il mondo è quest’atomo opaco del male. Ma quando cerca di dire che cos’è per lui avventurarsi nella poesia dice con le parole del Fanciullino, delle cose stupende. Ve ne leggo qualche riga.

Ma è veramente in tutti il fanciullo musico? Che in qualcuno non sia, non vorrei credere né ad altri né a lui stesso: tanta a me parrebbe di lui la miseria e la solitudine. Egli non avrebbe dentro sé quel seno concavo da cui risonare le voci degli altri uomini; e nulla dell’anima sua giungerebbe all’anima dei suoi vicini. Egli non sarebbe unito all’umanità se non per le catene della legge, le quali o squassasse gravi o portasse leggiere, come uno schiavo o ribelle per la novità o indifferente per la consuetudine. Perché non gli uomini si sentono fratelli tra loro, essi che crescono diversi e diversamente si armano, ma tutti si armano, per la battaglia della vita; sì i fanciulli che sono in loro, i quali, per ogni poco d’agio e di tregua che sia data, si corrono incontro, e si abbracciano e giocano.

C’è in ciascuno di noi, dice, un fanciullino, che è quella parte di noi che ricorda quel “se non ritornerete come bambini…”. Cosa vuol dire? Vuol dire guardare la vita sapendo di essere figli, sapendo di essere grati, voluti, amati fino al sacrificio della croce, e tutto guardare con questo stupore e questa gratitudine. Perché se la vivi è anche nell’altro e per questo ti è fratello. Tutto il resto divide.

C’è dunque chi non ha sentito mai nulla di tutto questo? Forse il fanciullo tace in voi, professore, perché voi avete troppo cipiglio, e voi non lo udite, o banchiere, tra il vostro invisibile e assiduo conteggio. Fa il broncio in te, o contadino, che zappi e vanghi, e non ti puoi fermare a guardare un poco; dorme coi pugni chiusi in te, operaio, che devi stare chiuso tutto il giorno nell’officina piena di fracasso e senza sole. Ma in tutti è, voglio credere. Siano gli operai, i contadini, i banchieri, i professori in una chiesa a una funzione di festa; si trovino poveri e ricchi, gli esasperati e gli annoiati, in un teatro a una bella musica: ecco tutti i loro fanciullini alla finestra dell’anima, illuminati da un sorriso o aspersi d’una lagrima che brillano negli occhi de’ loro ospiti inconsapevoli; eccoli i fanciullini che si riconoscono, dall’impannata al balcone dei loro tuguri e palazzi, contemplando un ricordo e un sogno comune.

Che bella immagine! Cosa fa una bellezza? Una bella musica, una chiesa illuminata? Una grandezza in cui il nostro fanciullino si riconosce. E allora gioca e riconosce e saluta e abbraccia il fanciullino che è nell’altro. È la legge dell’unità tra gli uomini. Se io e te ci sforziamo di diventare amici ci disturbiamo, ma se io e te siamo davanti alla stessa cosa grande quello ci rende amici per sempre. Ed è scritto in un modo stupendo.

In alcuni non pare che egli sia; alcuni non credono che sia in loro; e forse è apparenza e credenza falsa. Forse gli uomini aspettano da lui chi sa quali mirabili dimostrazioni e operazioni; e perché non le vedono, o in altri o in sé, giudicano che egli non ci sia. Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici e umili. Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l’ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli è quello che nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci salva. Egli è quello che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole d’amaro e di dolce, e facendone due cose ugualmente soavi al ricordo.

Se è in tutti questo fanciullino è anche in me e io…

E io, perché da quando s’era fanciulli insieme, non ho vissuto una vita cui almeno il dolore, che fu tanto, desse rilievo, non l’ho perduto quasi mai di vista e di udito.

Osservazione non da poco: il dolore è l’esperienza che nella vita consente di non perdere mai di vista il fanciullino che è in noi, la religiosità che è in noi. E poi c’è questa pagina, l’ultima, evidentemente una pagina ben contro il razionalismo:

Fanciullo, che non sai ragionare se non a modo tuo, un modo fanciullesco che si chiama profondo, perché d’un tratto, senza farci scendere a uno a uno i gradini del pensiero, ci trasporta nell’abisso della verità…

Avere a che fare con la verità è un’esperienza, non è un processo logico. La verità è un rapporto, cioè un amore. Tutto Dante è qui, tutto il cristianesimo è qui: la verità non è il prodotto della logica, non è il prodotto della filosofia, non è un prodotto di ragione, non è la conclusione di una serie di sillogismi. La verità è un incontro, cioè un amore.

– Oh! non credo io che da te vengano, semplice fanciullo, certe filze di sillogismi, sebbene siano esposte in un linguaggio che somiglia al tuo, e disposte secondo ritmi che sono i tuoi! Forse quei ritmi ce le fanno meglio seguire, quelle filze, e quel linguaggio ce lo fa meglio capire, quel ragionamento; o forse no, ché l’uno, abbagliando, ci distrae, e gli altri, cullando, ci astraggono; sì che il fine del ragionatore non è ottenuto come sarebbe senza quelle immagini e senza quella cadenza. Ma mettiamo che sia: ora il tuo fine non è, credo, mai questo, che si dica: Tu mi hai convinto di cosa che non era nel mio pensiero.

Pensate ai genitori e al modo che hanno di trattare i figli quando hanno il problema che l’educazione sia questo: convincere il figlio dei propri pensieri.

E nemmeno quest’altro: Tu mi hai persuaso a cosa che non era nella mia volontà. Tu non pretendi tanto, o fanciullo. Tu dici che in un tuo modo schietto e semplice cose che vedi e senti in un tuo modo limpido e immediato, e sei pago del tuo dire, quando chi ti ode esclama: anch’io vedo ora, ora sento ciò che tu dici e che era, certo, anche prima, fuori e dentro di me, e non lo sapeva io affatto o non così bene come ora! Soltanto questo tu vuoi, seppure qualche cosa vuoi dal diletto in fuori che tu stesso ricavi da quella visione e da quel sentimento.

Scopo della poesia è far sobbalzare l’uomo di fronte alla verità.

Il problema è che nella sua poesia l’ultima parola è il male. Avevo preparato quattro poesie, ne leggo una sola, la più bella, quella che a me fa venire il magone “I due orfani”, ma ci sarebbe “Il cieco”, “X Agosto” e tante altre. Ne “Il cieco” come ne “I due orfani” il problema è sempre vedere, tutta la modernità grida la necessità di vedere. Leggetele voi, io leggo “I due orfani”, due bambini che hanno perso la mamma.

“Fratello, ti do noia ora, se parlo?„

“Parla: non posso prender sonno„ “Io sento

rodere, appena…„ “Sarà forse un tarlo…„

“Fratello, l’hai sentito ora un lamento

lungo, nel buio?„ “Sarà forse un cane…„

“C’è gente all’uscio…„ “Sarà forse il vento…„

“Odo due voci piane piane piane…„

“Forse è la pioggia che vien giù bel bello„

“Senti quei tocchi?„ “Sono le campane„

“Suonano a morto? suonano a martello?„

“Forse…„ “Ho paura…„ “Anch’io„ “Credo che tuoni:

come faremo?„ “Non lo so, fratello:

stammi vicino: stiamo in pace: buoni„

“Io parlo ancora, se tu sei contento.

Ricordi, quando per la serratura

veniva lume?„ “Ed ora il lume è spento„

“Anche a que’ tempi noi s’avea paura:

sì, ma non tanta„ “Or nulla ci conforta,

e siamo soli nella notte oscura„

“Essa era là, di là di quella porta;

e se n’udiva un mormorìo fugace,

di quando in quando„ “Ed or la mamma è morta„

“Ricordi? Allora non si stava in pace

tanto, tra noi…„ “Noi siamo ora più buoni…„

“ora che non c’è più chi si compiace

di noi…?„ “che non c’è più chi ci perdoni„

Perché tutta l’arte, tutta la poesia moderna mi sembra gridare di questo perdono necessario, di questa necessità di qualcuno che prenda il nostro male e lo abbracci, lo salvi. E invece, appunto, tutto sembra dire che questo male non può essere abbracciato, non può essere salvato.

Voglio dire un’ultima cosa, vorrei dimostrare l’idea che in quei 25 anni che abbiamo detto, la Chiesa ha perso l’appuntamento con la storia, fatte le dovute precisazioni. Il secondo grande appuntamento l’ha perso anche nella seconda parabola, nei 200 anni, perché c’è stato un momento, quello che chiamiamo il ’68, in cui tutta quella cultura, attraverso tesi che dimostreremo nel prossimo incontro, attraverso in particolare la scuola di stato e la televisione, quella cultura, che era rimasta comunque fino a quel punto appannaggio di una certa classe di intellettuali, attraverso questi due strumenti è diventata la cultura della gente, è entrata nelle case, dalle finestre, ci è entrata nel letto matrimoniale, con l’aria che respiravamo. E così, tutto quello che stiamo vedendo, che vi ho letto stasera è diventato la cifra di un’intera generazione e di un’intera società. Quella cultura, quel senso della sofferenza, quel grido, quel sentimento di una salvezza di cui si ha bisogno, si è espresso, sia pure brevemente nel ’67 e ’68, nel maggio francese.

Qualcosa di quegli anni mi ricordo, c’ero. Mi viene da dire che i Dario Fo, i Gaber, i Pasolini, sono stati esattamente come questi poeti di 100 anni prima, sono stati quei profeti che hanno gridato tutta la disperazione possibile, tutto il bisogno dell’uomo e le ferite dell’uomo e la Chiesa non ha capito, o ha fatto fatica a capire. A questo appuntamento con la storia, con una modernità che dichiarava tutta la propria disperazione e tutto il proprio fallimento, certo prendendosela un po’ con la Chiesa, la quale però li ha sentiti soltanto nemici e ha fatto le barricate, ha alzato i ponti levatoi e li ha buttati, questi che erano anime belle ma sofferenti, in pasto alla politica. E la politica li ha presi e ne ha fatto proprio le armi per distruggere la tradizione cristiana.

A quell’appuntamento in quegli anni si presentarono pochi profeti, io ne ho conosciuto uno: don Luigi Giussani, ma credo che tanti preti, tanti fondatori di movimenti per esempio nell’ambito ecclesiale abbiano rappresentato questa risposta, questa parte viva di alcuni uomini vivi che hanno sentito quel grido come il grido dell’uomo: “Chi ci salverà? Da dove verrà la salvezza? Di chi possiamo fidarci?”

Alla prossima volta. Grazie.