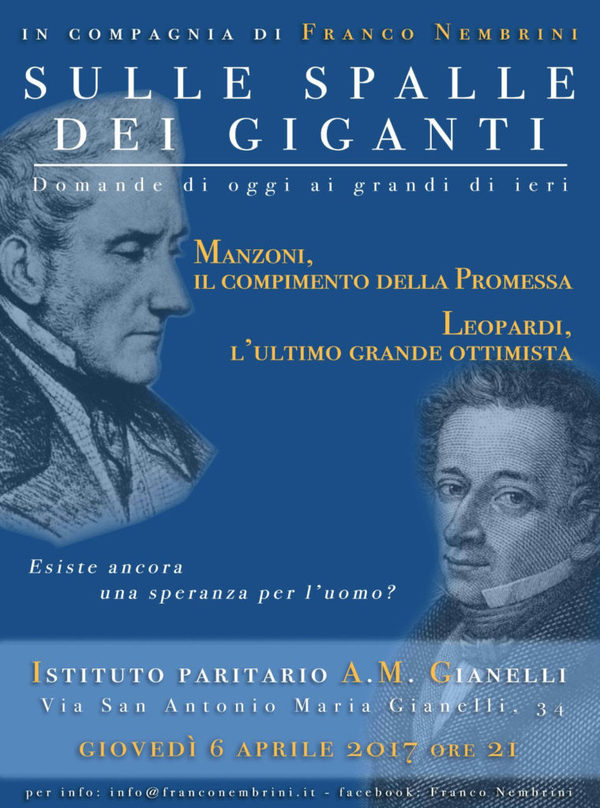

Manzoni, il compimento della Promessa. Leopardi, l’ultimo grande ottimista. Esiste ancora una speranza per l’uomo? Quinto incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti, di Franco Nembrini

- Tag usati: alessandro_manzoni, franco_nembrini, giacomo_leopardi

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo sul nostro sito la trascrizione del V incontro tenuto da Franco Nembrini per il ciclo Sulle spalle dei giganti il 6 aprile 2017 a Roma. I neretti sono nostri ed hanno l’unico fine di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Letteratura e in particolare 1/ La crisi dell’uomo moderno: un’ipotesi da verificare. Primo incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti, di Franco Nembrini 2/ L’uomo e il suo trionfo: Petrarca, Ariosto, Machiavelli. Secondo incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti, di Franco Nembrini 3/ La Riforma Protestante. Un uomo senza Tradizione, un uomo senza libertà. Terzo incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti, di Franco Nembrini 4/ Il razionalismo illuminista e il classicismo di Foscolo. Il culto della ragione. Chi sono i veri nemici della ragione? Quarto incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti, di Franco Nembrini.

Il centro culturale Gli scritti (19/11/2017)

Luca Teofili: Buonasera e benvenuti a tutti, siamo qui per l’ultimo appuntamento del primo anno di questo ciclo che si chiama “Sulle spalle dei giganti” e stasera i giganti sono davvero giganti: Leopardi e Manzoni in una serata. Non faccio un’introduzione ma vi ricordo che se Dio vorrà questo ciclo avrà un secondo anno di appuntamenti con altri cinque incontri e altre tematiche da affrontare.

Franco Nembrini: […] Stasera mi era proprio venuto in mente di cominciare dicendovi questa cosa incredibile che mi è accaduta in questi giorni. Sono tornato giusto ieri da un lungo tour in America Latina, dove ho visitato sostanzialmente scuole e centri culturali intitolati a Dante Alighieri, invitato dalle comunità di origine italiana presenti in America Latina, soprattutto in Argentina e in Venezuela. In 20 giorni ho visitato istituzioni educative e culturali di Perù, Cile, Paraguay, Colombia e Venezuela. Potete immaginare cosa ho visto e incontrato.

Ma due cose mi hanno segnato in modo particolare: sul fronte della carità e sul fronte della cultura. Sul fronte della carità ho visitato ad Asunción in Paraguay l’opera di Padre Aldo Trento che avevo conosciuto qualche anno fa, sono tornato a trovarlo e ho visto una cosa stupenda. Immaginate nella povertà di queste megalopoli, in un posto che è un deserto che sembra un girone dell’inferno, immaginate di vedere improvvisamente un pezzo di paradiso. Un’opera di una bellezza che veramente in quel contesto parla di un’altra cosa, di un’altra strada, di un’altra vita possibile. Clinica, scuola, panetteria, centro di formazione professionale, malati terminali, insomma, un’opera di carità infinita. Questo Padre Aldo mi ha fatto fare tutto il giro e con una naturalezza assoluta alla fine della visita mi ha detto: “Dai Franco, andiamo insieme a dire una preghiera davanti al Santissimo”.

E io pensavo mi portasse in cappella. Invece mi ha portato in una stanza dell’ospedale dove c’era un bambino idrocefalo, un mostro deforme, una testa gigante su un corpicino intorno. E padre Aldo mi ha fatto recitare l’Angelus davanti a lui dicendo “Recitiamo l’Angelus davanti al Santissimo”. Una cosa così ti segna per la vita. Perché da una parte capisco che o si arriva fino a lì o non è vero neanche tutto quello che viene prima. Non è che quella lì è un’esagerazione, o si arriva fin lì, o quel bambino è la presenza di Cristo, oppure non sta su niente, non è vero niente. È un po’ come guardare il Cristo in croce. Settimana prossima sarà la settimana santa e ci metterà alla prova da questo punto di vista.

L’altra cosa che mi ha colpito tantissimo, e così ci introduciamo all’aspetto culturale della serata, è che sono stato in Venezuela, che in questo momento è al disastro, alla fame vera per ragioni politiche, per il regime. Ad un certo punto mi han fatto conoscere una donna, povera, delle favelas, che è stata l’origine dell’invito per cui sono andato, in Venezuela in particolare, a parlare di Dante alle Case Italia, ai centri dove gli immigrati italiani o i figli di immigrati si ritrovano e con grande coraggio, slancio ed entusiasmo tengono vive un po’ le nostre tradizioni. Fanno incontri culturali e tutta una serie di attività.

Ho conosciuto questa donna che è stata all’origine del mio viaggio lì perché ad un certo punto un amico venezuelano l’ha incontrata ed è rimasto stupito del fatto che questa donna conoscesse la Divina Commedia. Le ha chiesto il perché ed è venuta l’idea di chiamarmi. L’ho finalmente conosciuta di persona, si chiama Diomara, e le ho chiesto: “Ma lei signora che non è andata a scuola, sta Divina Commedia come l’ha conosciuta? Cosa rappresenta per lei?” E mi risponde: “È successo due anni fa, mentre cercavo di fare un esame studiando la sera e lavorando di giorno – un esame per una licenza di non so che tipo – e il professore mi ha assegnato Dante e la Divina Commedia. Io non sapevo nemmeno chi fosse – dice – mi sono fatta aiutare un po’ dai figli, su internet e mi sono veramente appassionata perché fin dall’inizio ho sentito che Dante era importante, diceva qualcosa alla mia vita”.

E io le dicevo: “ma signora mi spieghi, non me lo può dire così, cosa vuol dire?” E lei quasi stupita mi rilanciava la domanda: “Ma come? Non c’è niente da spiegare, l’ho sentito. Io man mano lo leggevo, in spagnolo, capivo che aveva qualcosa di importante da dire alla mia vita”. E con assoluta naturalezza mi racconta: “Adesso quando alle 5 di mattina mi metto in fila per il pane porto sempre con me la Divina Commedia e comincio a leggerla alle signore che ho vicine e così passiamo delle ore insieme. Mentre facciamo la fila per prendere il pane, mangiamo il pane che conta, il pane vero”.

E pensavo: “Quanta fatica a farla capire ai miei alunni! E devo venire in Venezuela, noi che questa cosa la dovremmo avere nel sangue!” Ed è il tema di stasera appunto capire cosa è accaduto perché abbiamo potuto perdere questo. Una donna delle favelas del Venezuela che, come se avesse studiato tutta la letteratura universale, in fila per il pane, tira furori dalla borsa la Divina Commedia e la racconta alle donne che sono lì a fare la fila con lei perché quello è il cibo vero, perché “non di solo pane vive l’uomo”.

Io credo che tornerò in Venezuela per questa donna, per andarla a trovare, per aiutarla. Che esista, che vada abbracciata e che goda della solidarietà del mondo intero, almeno di qualche cristiano del mondo, una donna così per me è un imperativo morale! Mi è successo qualcosa come è stato per Oleg capite? “Quel cibo che solum è mio e che io nacqui per lui”. Viene in mente “fatti non fosti a viver come bruti”. Quella donna vive così, vive una dignità davanti a Dio e ai suoi angeli che è la fine del mondo, io voglio imparare, io vorrei vivere così. Non faccio la fila per il pane ma quando aspetto il mio piatto di pasta vorrei essere consapevole del pane vero di cui la pasta o le lasagne sono solo il segno.

Era per dire lo spirito con cui affrontiamo il tema di stasera, perché è stata mossa una guerra culturale, consapevole, scientifica, metodica, all’uomo cristiano che quella donna rappresenta. All’uomo cristiano e a questa concezione della vita e delle cose è stata mossa una guerra che caratterizza e segna tutta la nostra cultura. Ora io non voglio riprendere, è impossibile ormai, le cose che ci siamo detti. Sul mio sito (vedi anche 1/ La crisi dell’uomo moderno: un’ipotesi da verificare. Primo incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti, di Franco Nembrini 2/ L’uomo e il suo trionfo: Petrarca, Ariosto, Machiavelli. Secondo incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti, di Franco Nembrini 3/ La Riforma Protestante. Un uomo senza Tradizione, un uomo senza libertà. Terzo incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti, di Franco Nembrini 4/ Il razionalismo illuminista e il classicismo di Foscolo. Il culto della ragione. Chi sono i veri nemici della ragione? Quarto incontro del ciclo Sulle spalle dei giganti, di Franco Nembrini) stiamo riportando i testi delle serate per cui li potete ritrovare. Rifaccio semplicemente il punto di partenza per stasera.

Siamo arrivati con Foscolo, la volta scorsa, a dire che una certa cultura che si è elaborata nei secoli ha detto, a un certo punto, presuntuosamente: “Non abbiamo più bisogno di Dio, possiamo tentare di costruire in noi il paradiso in terra”. L’uomo nuovo, uscito dallo stato di minorità, l’uomo che ha nella sua ragione il punto di forza e sicurezza che invece la religione sembra aver tradito con una storia di guerre e di scontri alle spalle, la ragione sarà la nuova Divinità: il punto di riferimento di uomini saggi che hanno come unica preoccupazione il bene di tutti, così si disse, la felicità di tutti.

Robespierre diceva: “Costringeremo gli uomini ad essere felici”, dicendo una cosa terribile, perché è la porta di ogni dittatura. Se io so cos’è la felicità e sono autorizzato a importela è chiaro che Auschwitz è alle porte. Questo razionalismo con la Rivoluzione Francese tenta di ricostruire il mondo, ricostruire il bene, l’uomo nuovo secondo ideali assolutamente condivisibili: liberté, egalité, fraternité, la libertà, l’uguaglianza, la fratellanza. Sono gli ideali cristiani che quella cultura pretende di realizzare a prescindere dal cristianesimo, laicizzando questi valori che sono il frutto del cristianesimo. Si pretende insomma che la pianta dia frutti avendone segato le radici: in realtà il frutto già avvelenato è la rivoluzione francese, la dittatura napoleonica, quello che abbiamo visto la volta scorsa.

Alla poesia, al poeta, che è sempre profeta, il compito di dire la verità. Io ho insistito su Foscolo la volta scorsa perché, come vi ho detto, mi pare che Foscolo sia il primo in quella temperie culturale a dire con serietà e con profondità: “Signori, i conti non tornano. In ordine alla felicità, in ordine ai tre grandi problemi della vita che sono il suo significato, il problema della vita e della morte, in ordine al bene comune, al problema politico, all’arte di aiutare gli uomini a vivere meglio e in ordine all’amore, al rapporto costitutivo della persona e della sua vocazione, su queste tre cose non funziona un accidenti di niente. Apriamo gli occhi perché qui i conti non tornano: la Patria, il bene comune è tradito, l’amore è impossibile, la morte è l’ultima parola”. È il sugo del tema affrontato nell’Ortis, nei Sepolcri e nei Sonetti.

Arrivati qui mi aiuto con uno schemino che usavo spesso a scuola per farvi capire questa molto sommaria sintesi (anche stasera vi chiedo scusa per la sintesi un po’ rozza). Potremmo dire così: se il ‘700, il secolo dei lumi, è stato caratterizzato dalla filosofia, dall’Illuminismo per intenderci, a partire dall’800 e cioè dal fallimento (sono date assolutamente indicative) della Rivoluzione Francese e dalla vicenda di Napoleone qualcosa viene messo in crisi, qualcosa si ridiscute. Cosa succede? Che abbiamo una corrente culturale che in letteratura chiamiamo “classicismo”, quello che poi riprenderemo l’anno prossimo, una certa dichiarata fiducia, appunto, nella ragione moderna, fino a diventare una corrente culturale che sarà il cosiddetto positivismo. Cioè: è vero solo ciò che la scienza dimostra. Oggi sembrano parole strane ma in realtà è il modo con cui ragioniamo tutti perché l’abbiamo assorbito pian piano. Quella ragione illuminista diventa una presunzione sconfinata nelle possibilità dell’uomo fino a potersi illudere di creare anche biologicamente l’uomo (l’eugenetica di oggi) al posto di Dio.

Nel frattempo però una certa corrente comincia sotto sotto a brontolare e a bollire. È, in Italia almeno, quello che chiamiamo il fenomeno della Scapigliatura, in letteratura, che è fenomeno che precede e prepara la grande corrente culturale che verrà definita “decadentismo”. Sotto questa etichetta del decadentismo, questi cultori della ragione moderna, condannano come decadenti poeti e scrittori che invece dicono “i conti non tornano”.

La corrente che determinerà la cultura del XX secolo naturalmente è quella partita dall’illuminismo perché da qui poi verranno per esempio un certo modo di intendere le nuove scienze che sono proprio quelle che danno all’uomo moderno l’illusione di farcela. “Forse abbiamo sbagliato, qui abbiamo esagerato, ma ce la possiamo fare”. Tutto può essere ridotto a scienza, tutto può essere ridotto a leggi e a regole assolutamente certe. Date certe premesse avremo certe conseguenze. Quella che abbiamo chiamato anima, il mistero dell’anima, tutte ste fregnacce religiose in realtà non esistono, questa è la grande scoperta. L’anima, attraverso la psicologia, è conoscibile, ha leggi certe, a determinate condizioni corrispondono determinate reazioni, si tratta solo di entrarci bene e capirla ma l’io, il soggetto, la persona umana, è governata da leggi scientifiche e perciò ripetibili e applicabili. Allo stesso modo funziona tutto il meccanismo che regola la società. Non esistono popoli, religioni, sono solo leggi economiche certissime. Il Marxismo ha la pretesa di fare del materialismo scientifico una legge e perciò, secondo meccanismi noti su cui l’uomo può intervenire se a determinate premesse corrispondono determinate conseguenze, anche qui si può farne una legge, un livello della conoscenza per cui i meccanismi sociali possano essere conosciuti, governati e corretti.

Non è più un mistero l’individuo, non è più un mistero la società, tutto può essere scientificamente determinato. Ma vedremo che cosa voglia dire questa scoperta che la scienza arriva fino alla scienza dell’individuo e alla scienza sociale e fino alla pretesa, in letteratura, di poter dire finalmente la verità, mentre prima tutto era solo finzione, allegoria, simbolo, non si capiva niente. Adesso, ho scoperto che addirittura l’autore, l’artista, può fare un passo indietro perché c’è un modo di descrivere la realtà che è assolutamente oggettivo: l’illusione verista. Qui non siamo più in filosofia ma in letteratura, l’illusione e la parabola bellissima prima del realismo e poi del verismo, con il nostro Verga. Bellissima parabola perché sarà lo stesso Verga a sconfessare la teoria di partenza.

Quel che mi interessa è dire questo: mentre in Europa grossomodo la cultura prende questa fisionomia, abbiamo una sorta di parentesi in Italia che arriva fino al 1850, si potrebbe dire 1861 o anche oltre. Abbiamo una letteratura che i critici hanno chiamato una letteratura romantica, storicamente però legata ad un dibattito che è solo italiano. In questa linea in mezzo c’è proprio solo l’Italia perché l’Italia ha tutto il problema dell’unità e quindi tutto il dibattito politico si tira dietro interessi culturali, approfondimenti, tutta una serie di opere di carattere storico, civile, patriottico. Insomma, attorno al tema del Risorgimento in qualche modo si appiattisce la letteratura, per alcuni anni.

Se vogliamo si può datare al 1850 una grossa cesura. Il dibattito sull’unità nel 1861 è terminato: “Fatta l’Italia adesso facciamo gli italiani” (su come sia stata fatta sarebbe un corso a parte). E quindi si ritorna a ragionare di letteratura e una parte rifluisce in questa direzione che è quella capitanata da Carducci, questo vate della letteratura italiana e della patria, di cui un critico che io amo tantissimo Gioanola, docente negli anni buoni dell’Università di Genova, dice in un memorabile saggio “riuscì persino a passare per un grande poeta”. E io la penso esattamente così, forse l’unica cosa leggibile è Pianto antico, perché è l’unica poesia che pesca da un’esperienza vera di carne e di sangue, con il figlio morto e sepolto fuori casa. Da un lato una corrente, capitanata da uno come Carducci, con un pensiero razionalista, illuminato, moderno e quindi necessariamente contro la chiesa e la religione. Dall’altro prende il via tutta una letteratura che ha negli scapigliati i primissimi esempi e il cui inizio io dato con il 1850 perché è l’anno di pubblicazione dei Fiori del male di Baudelaire.

Perché dico che mi sembra che si possa dire che da qui la poesia ha cominciato a rinascere e a risorgere? Perché i Fiori del male di Baudelaire, dietro a cui vanno, a Parigi, i nostri Scapigliati per capire che aria tira, diventeranno i padri culturali di tutto il nostro decadentismo. Perché Baudelaire? Non so se avete in mente il suo manifesto, la poesia Correspondances, dove c’è una frase secondo me emblematica: “La realtà è una foresta di simboli”. Questi poeti moderni di fronte alla presunzione moderna di guidare l’uomo verso “le magnifiche sorti e progressive”, verso una felicità che in realtà tutto dimostra impossibile, questi hanno il coraggio di denunciare che le cose non funzionano. Hanno il coraggio di riprendere in mano la lingua, inventando anche nuovi linguaggi, per dire quello che la poesia ha sempre detto, per dire quello che dirà il nostro Montale con una frase fondamentale, assolutamente sintetica di tutta una cultura “tutte le cose portano scritto ‘più in là’”. La realtà è una foresta di simboli, la realtà parla, ci urla qualcosa…E quando io dico simboli a tutti voi deve venire in mente il simbolismo medievale. Perché anche quando abbiamo fatto Dante si parlava di simboli, di allegoria. La differenza qual è? Che nel Medioevo Dante ha in mano la chiave per aprire il simbolo, per decifrarlo. La modernità avverte tragicamente che la realtà è fatta di simboli: sente una voce che dietro l’apparenza delle cose esigerebbe una sostanza, una sub-stanzia, qualcosa che sta sotto e che giustifichi l’apparenza e il venir meno delle cose, ma non ha più la chiave per accedere al simbolo.

Il simbolo rimane muto. Si sa che è simbolo, si sa che tutta la realtà è segno ma non si sa più di che cosa. Rinnegata la religione, esautorata la Chiesa, sentita inutile la fede, la realtà resta indecifrabile. Non più segno del mistero ma di un mistero che nell’incarnazione si è reso amico degli uomini e perciò conoscibile, ma di un mistero che torna a essere l’ignoto degli antichi. Un mistero sentito come mistero ma non più amico, sentito spesso come nemico, come devastante.

Perciò in particolare Carducci e poi Croce, con la critica che ha fatto a tutta la letteratura, si sono permessi di definire decadenti gli altri (Scapigliati), perché li hanno sentiti strani. “Ma come? Siamo qui, stiamo per arrivare al punto, stiamo per riuscire a fare il paradiso in terra che tutta l’umanità ha sempre sognato e voi vi permettete ubbie sentimentali, riflessioni tristi, melanconie che nell’era del progresso non dovrebbero esistere”. E perciò Croce li definisce, e definisce così i vari Svevo, Pascoli, li definisce “malati di nervi” “decadenti” e invoca, augura una nuova stagione della letteratura che invece sia piena di quella sicurezza e di quella virilità di cui la religione ci dovrebbe attrezzare. E c’è questo incontro-scontro tra una corrente letteraria che finisce per essere non più letteraria ma filosofica e scientista, che condanna come decadenti i poeti veri, quelli che sentono tutta l’urgenza di questa realtà sentita come simbolica, come evocante un significato che non sappiamo più reperire, se non in termini negativi, se non come esperienza di dolore, di frustrazione, di incomprensione, di un io spezzato che non ritrova più la sua unità. L’io pazzo o folle di Pirandello piuttosto che le immagini di Picasso, per dire l’arte che scompone la figura alla ricerca di un’unità diventata impossibile. Ecco, tutto questo, da una certa cultura, viene definito semplicemente decadente, malato di nervi.

In mezzo ci sta il nostro romanticismo che ha, proprio in quella prima metà dell’800 i due fenomeni più eclatanti, più incredibili: Manzoni e Leopardi. Che chiamiamo romantici perché sono romantici, poi naturalmente c’è tutto il dibattito classicismo-romanticismo, un dibattito assolutamente cretino, su cui non varrebbe la pena spendere tempo se non che ce lo fanno studiare e quindi poi ti tocca leggere dei libri grossi così. Ma né Leopardi né Manzoni hanno avuto il problema. Il problema ce l’hanno quelli che fanno i critici e che devono scrivere qualcosa di originale. Non si sono sentiti divisi in se stessi tra classicismo e romanticismo, categorie che non c’erano ancora, ma hanno vissuto quel che dovevan vivere: il loro tempo e le sue contraddizioni. Da due punti di vista molto diversi.

L’ateo illuminista Manzoni che si converte da una parte e dall’altra il poeta che nasce e cresce in una famiglia religiosissima e che sposa tesi filosoficamente e dichiaratamente materialiste per accedere però a un’esperienza poetica che sembra negare le premesse filosofiche. Questi sono i due personaggi. Si sono anche incontrati, ma non c’è stato verso, hanno litigato dopo cinque minuti e fine dell’incontro. Come spesso accade con i geni. Leopardi doveva avere un caratterino mica da poco, con questa sua malinconia che lo intristiva sempre, quell’altro era malato di nervi, soffriva di nevrastenia pesante, figuratevi.

Due personaggi che per la nostra letteratura diventano però fondamentali. Voi immaginate in questi giorni preparando la serata, cosa posso aver patito all’idea di dovervi parlare di Manzoni e Leopardi in quaranta minuti. Io non so cosa fare, ma ci provo convintamente.

Perché di Manzoni cosa dobbiamo dire? Ci sarebbero da dire almeno tre o quattro cosette veloci. Sulla storia della sua conversione nella Chiesa di San Rocco durante quella famosa giornata a Parigi sono state scritte pagine anche memorabili. A me quel che interessa dire è questo: quando accosto Manzoni, sarà perché ho una sensibilità moderna e la sensibilità dell’uomo moderno è più rappresentata da quella vena scapigliata e decadente dell’uomo in crisi che interroga se stesso e si interroga a partire dal suo rapporto con la realtà, ma lo dirò bene dopo, mi fa sentire sempre più vicino a Leopardi. Manzoni, che pure vive una conversione serissima, decisa, sincera, ma che mi è sempre sembrata segnata da una vena di intellettualismo. Lui ha proprio il problema della verità. La verità da conoscere, da raggiungere con l’atto della conoscenza intellettuale. In una delle lettere scrive uno slogan che facevo sempre imparare ai miei alunni di quinta, lo facevo sempre scrivere sopra la cattedra: “Il bisogno della Verità è l’unica cosa che ci possa far dare importanza a tutto ciò che veniamo a sapere”. Frase straordinaria per definire cosa è lo studio. E dicevo ai ragazzi: “Guardate che ha ragione, potrete provare interesse per qualsiasi disciplina, per qualsiasi cosa dovrete studiare solo a condizione di un grande amore per la verità, solo per l’intuizione di un nesso, di un legame tra quel che studiate e la verità con la V maiuscola, cioè con la Verità anche di voi stessi, la verità della vita, della morte, dell’amore, di quel che vivete. è per un nesso con questa verità che può interessarvi la chimica e la matematica, altrimenti è impossibile, non si può imparare niente. Però appunto la posizione di Manzoni è questa ricerca della verità che lo porta a un certo punto a convertirsi, a rivedere una serie di posizioni che aveva pure espresso e a scrivere quell’opera pazzesca che sono “I promessi sposi”. In merito ai quali diciamo subito una cosa: colpisce veramente il fatto che “I promessi sposi” diventano subito il nuovo manifesto, la nuova grammatica della rinascente lingua italiana.

Manzoni fa lo stesso lavoro che aveva fatto Dante quando la lingua italiana viene per la prima volta fondata, in una situazione in realtà molto simile. L’Italia non ha raggiunto come tutti gli altri stati europei l’unità nazionale alla fine del Medioevo ed è quindi simile a quella del frazionamento comunale dell’età di Dante. E quindi c’era una lingua della classe colta, che è il latino, e una lingua più popolare ma che è incomprensibile al popolo, che è il latino ecclesiastico, della liturgia e delle preghiere. Per cui mia nonna pregava tutto il giorno in latino, non so con quanta consapevolezza della lingua ma ne aveva tanta della fede quindi andava bene così (anche se qualche volta le scappavano cose divertenti). E poi una lingua del popolo frazionata nei diversi dialetti. Era così ai tempi di Dante, il quale dà all’Italia la lingua nazionale, lingua che, dopo Dante, per le ragioni che in parte abbiamo accennato, si riduce a studio o ad appannaggio esclusivo di certe classi colte che la rinchiudono nelle accademie del cinque-sei-settecento e che quindi non serve alla comunicazione e alla vita. E poi i dialetti locali.

In una situazione analoga un altro grande cattolico ridà vita alla lingua nazionale: la lingua di Manzoni diventa l’italiano degli italiani. È interessantissimo notare, cercare di capire perché siano due grandi cattolici della loro epoca a rifondare la lingua perché, credo, per avere una lingua bisogna avere qualcosa da dire e una grande fiducia nell’esistenza della verità. La comunicazione, la parola ha senso se esiste la verità. Perché con la parola l’uomo cerca di afferrare la verità, di dire la verità, per approssimazioni successive certo, per cui c’è tutta l’ambiguità della parola, c’è l’incomprensione, c’è la correzione continua, ma per approssimazioni successive l’uomo cammina verso la verità e perciò il linguaggio descrive sempre un tentativo con cui io e te stiamo camminando verso l’unica verità. Quindi non è che la verità l’ho in tasca io e tu no, è la verità che ci possiede entrambi, ed è più grande della nostra testa, come diceva Benedetto XVI.

In questo senso dico per approssimazioni successive, solo due cattolici potevano avere una fiducia così grande nell’esistenza della verità e nella bontà del linguaggio da poter reinventare fiduciosamente una lingua. Poi ci saranno tante conseguenze da tirar fuori ma questo colpisce tanto. Colpisce tanto perché è uno dei contributi più decisivi alla cultura italiana dati dalla fede cattolica. Una grande fiducia nella verità e perciò nella bontà della realtà e della capacità dell’uomo di dirsi dentro la realtà e di comunicare a un altro uomo quel che vive, quel che capisce, quel che tentativamente afferra. Perciò dico sempre che fino a Leopardi i grandi hanno sempre cercato di dirsi con la fiducia che gli altri potessero capire. Da lì in poi invece non sarà più così. Caduta una fiducia nella verità trascendente, caduta una fiducia nell’esistenza di Dio, abbandonata la religione, gli uomini si trovano spaesati e la lingua comincia a essere messa in dubbio come capacità di comunicazione dell’uomo all’altro uomo.

Manzoni è proprio l’esponente che più chiaramente vive questa tensione verso la verità e intuisce nel cristianesimo la cosa essenziale, cioè la verità che si fa storia. Si potrebbe dire che tutta la vita e l’opera di Manzoni possono essere scritte sotto lo slogan “la verità entra nella storia”. Per Manzoni con il cristianesimo la verità entra nella storia e cioè la storia si rivela da Cristo in poi come provvidenza. È l’idea della Provvidenza che regge tutta la vicenda dei Promessi sposi, il sugo della vicenda messo alla fine.

La verità regge la storia, quindi la storia può essere letta secondo la verità, secondo la sua complessità ma rintracciando l’ordito, il tessuto, le tracce di una divina provvidenza che la guida e che affida alla libertà degli uomini e al loro coraggio la possibilità di aderire o meno, di fare il bene o fare il male, ma è la verità che è entrata nella storia.

La finzione famosa dei Promessi sposi per cui sarebbero la trascrizione da parte dell’autore di un antico manoscritto ha solo questa funzione, quella di dire: “Guardate che sto inventando una storia ma è così verosimile che potrebbe benissimo essere una storia vera. Per farvi capire questo fingo di aver trovato un finto manoscritto in un italiano illeggibile, io lo trascrivo in un italiano più moderno ma la storia l’ho trovata in un antico manoscritto”, solo per dire con forza che l’intento dell’autore è proprio di raccontare la storia, è proprio di renderla interpretabile e la rende interpretabile la fiducia nella provvidenza. Questo è sostanzialmente l’ispirazione di Manzoni. Che poi andrebbe accostato e capito completando la cosa con l’esperienza della scrittura delle tragedie.

Perché le tragedie invece direbbero un’altra cosa: “non resta che far torto o patirlo” come dice un personaggio, e quindi con una visione fondamentalmente pessimistica. Se è vero che la Salvezza c’è, se è vero che Dio esiste, sembra in alcuni tratti, in alcuni passaggi del Manzoni tragico, sembra che la felicità, se c’è, sia attingibile nell’Aldilà, di qua è un bel casino. Di qua resta spesso la vittoria del male. Sto parlando delle tragedie, mentre invece evidentemente i “Promessi sposi” sono un’epopea esattamente come la Divina Commedia. Si parte da una selva oscura, da un amore impossibile, da una tragedia, si fa un percorso, c’è tutta una serie di figure femminili come Lucia (luce, di nuovo, come la Santa Lucia di Dante), c’è un Virgilio, un maestro, uno a cui ti puoi affidare che coraggiosamente difende l’iniziativa e il cammino della verità di ciascuno. Nei Promessi Sposi ovviamente è il nostro Fra Cristoforo. C’è l’aspetto del perdono, di una possibile rinascita, c’è un lavacro a metà della vicenda che somiglia un po’ a quel Dante cui viene lavata la faccia prima di iniziare il cammino del Purgatorio, che è l’attraversamento dell’Adda da parte di Renzo. Insomma, c’è un’analogia perfetta e una perfetta sovrapposizione nell’andamento e nella curva delle due opere, dove entrambi gli autori sono cattolicissimi.

Per le ragioni che vi ho detto a volte c’è un aspetto di affermazione forte, intellettuale, da parte di Manzoni di una verità forse non sentita così esistenzialmente significativa come è invece per Leopardi. Detto questo passeremo delle sere memorabili a leggere Manzoni, lo sto rileggendo ancora adesso per cui, vi prego, non prendetelo come un giudizio negativo su Manzoni. È una sottigliezza finissima di gusti e sensibilità per cui questa Provvidenza a volte, per vederla, occorre proprio un atto di fede che sembra contro ogni evidenza. Per dire che c’è la Provvidenza, che governa il mondo e che Dio non toglie ai suoi piccoli una felicità se non per darne loro una più certa e più grande, ci vuole una grande fede. Oppure se dessimo un’occhiata anche fugace alla “Pentecoste”, per esempio, è un inno che io amo tantissimo dove lui si permette di chiedere “Dov’eri quella notte, quei giorni immediatamente successivi al sacrificio di Cristo? Dov’eri mai Chiesa del Dio vivente quando il tuo Re dai perfidi tratto a morir sul colle imporporò le zolle del suo sublime altar?”. “Dov’eri Chiesa quando Cristo è morto sulla croce?” E poi dice che è nata proprio da lì e si è affermata come realtà storica, determinabile storicamente il giorno di Pentecoste. E quando poi c’è stata la resurrezione, e quando c’è stata l’ascensione, lui chiede “Dov’eri o Chiesa?”.

Sol nell’obblio secura,

Stavi in riposte mura,

Fino a quel sacro dì,

Quando su te lo Spirito

Rinnovator discese,

E l’inconsunta fiaccola

Nella tua destra accese;

Quando, segnal de’ popoli,

Ti collocò sul monte,

E ne’ tuoi labbri il fonte

Della parola aprì.

Come la luce rapida

Piove di cosa in cosa,

E i color vari suscita

Dovunque si riposa;

Tal risonò moltiplice

La voce dello Spiro:

Questa è proprio la trascrizione poetica degli Atti degli apostoli.

L’Arabo, il Parto, il Siro

In suo sermon l’udì.

Adorator degl’idoli,

Sparso per ogni lido,

Volgi lo sguardo a Solima,

Odi quel santo grido:

Stanca del vile ossequio,

La terra a LUI ritorni:

C’è in questo una bellezza infinita, una sacralità così intensa e profonda della percezione della Chiesa che commuove fino alle lacrime. Nello stesso tempo c’è come un aspetto di atto di volontà che io sento…

E voi che aprite i giorni

Di più felice età,

Spose, che desta il subito

Balzar del pondo ascoso;

La mamma incinta che viene svegliata nella notte da un subitaneo movimento del feto che porta in grembo, che roba questi due versi!

Voi già vicine a sciogliere

Il grembo doloroso;

Alla bugiarda pronuba

Non sollevate il canto:

Non consacrate i vostri figli a Giunone, la dea della maternità e della fertilità.

Cresce serbato al Santo

Quel che nel sen vi sta.

Perché, baciando i pargoli,

La schiava ancor sospira?

E il sen che nutre i liberi

Invidïando mira?

Non sa che al regno i miseri

Seco il Signor solleva?

Che a tutti i figli d’Eva

Nel suo dolor pensò?

Nova franchigia annunziano

I cieli, e genti nove;

Nove conquiste, e gloria

Vinta in più belle prove;

Nova, ai terrori immobile

E alle lusinghe infide,

Pace, che il mondo irride,

Ma che rapir non può.

Una cosa da pelle d’oca. La sera prima della Pentecoste vi consiglio di leggerla, perché è bellissima. E poi c’è tutta un’invocazione allo spirito che faccia rivivere la terra, faccia rivivere gli uomini, faccia rivivere tutto. Fino alla descrizione di sette momenti, sette età della vita dell’uomo dalla nascita alla morte dove chiede allo spirito di assistere la vita di tutti gli uomini, in un inno di 144 versi, 12 per 12, il numero della salvezza. I 144mila della valle di Josafat, è il numero della salvezza, il quadrato di 12. Sono le 12 tribù, i 12 apostoli, l’umanità redenta. La Pentecoste è il punto della salvezza degli uomini, la Chiesa luogo della salvezza.

Detto ciò passiamo a Leopardi. Molto diverso da Manzoni: uno milanese, l’altro recanatese, due mondi completamente diversi socialmente, culturalmente, storicamente, economicamente. Leopardi viene da una famiglia cattolicissima, ma di un cattolicesimo che è meglio perderlo che trovarlo. Vi consiglio la lettura “Ritratto di una madre”, capirete perché Leopardi non poteva essere cattolico. Si tratta evidentemente del ritratto di sua madre dove lui dice a più riprese che questa madre aveva come caratteristica quella di mettere al mondo i figli ma di, in fondo, augurarsi che morissero prima di fare dei peccati. E descrive che quando un figlio è ammalato, e forse si tratta proprio di lui, all’arrivo del medico “era tutta in sospensione e in ansia in attesa di sentirne il giudizio. Ma in ansia per tema che il medico desse notizie di pronta guarigione, augurandosi lei che, come un angelo candido e immacolato, il figlio morisse per volare in cielo”. Ora, se uno della religione ha questa visione capite che è dura credere. Per di più il padre, sul versante sociale e politico è un integerrimo e durissimo difensore delle antiche tradizioni, del governo pontificio, mettete insieme le due cose e capite bene come Leopardi cercasse di evitare entrambi, alla fine.

Ma la cosa su cui voglio insistere è questa: lui è un genio raro, a undici anni l’istitutore, la persona più colta del regno in quel momento dichiara bandiera bianca dicendo “io non ho più niente da insegnargli”, aveva letto tutta la biblioteca, scriveva cose in greco a sette anni, ma soffre. Soffre di una sofferenza, e questa mi pare sia la questione decisiva, che è la sofferenza di ogni uomo ma genialmente vissuta. Cioè vissuta con una consapevolezza e con una profondità ineguagliabili. La domanda vera è che Leopardi, nel tempo in cui si sta costruendo una cultura che, negando la fede e la religione, negando il senso religioso dell’uomo ha la pretesa di costruire la felicità, di costruire il paradiso, senza fede, senza mistero, tradendo in modo clamoroso la promessa, Leopardi è uno che a un livello di una profondità e di una bellezza incredibili, dice le esigenze del cuore dell’uomo. Descrive, canta, fa cantare il cuore di ogni uomo ad un livello, con una profondità, con una bellezza e drammaticità che non c’è uomo che non lo senta corrispondente. Perché generazioni di studenti continuano e continueranno a leggerlo e ad amarlo? Per questa ragione! E si è voluto costruire ad ogni costo, letteralmente sotterrandolo, perché smettesse di gridare, sotto la lapide pesantissima del pessimista. Siccome è uno sfigato, non poteva che parlar male della vita, ma la ragione per cui parla male non è la denuncia del male di vivere, non è la denuncia della natura dell’uomo che sente drammaticamente l’assenza o la mancanza di Dio, no, è solo uno sfigato. Era malato, aveva la gobba, non ci vedeva, non aveva le donne. E i ragazzi ti dicono così, gli è rimasta in testa così, poi glielo leggi e questi alzano la testa e notano che è tutto il contrario.

Allora chi ha voluto attaccargli questa etichetta di pessimismo? Chi ha ritenuto che quelle domande dovessero essere negate non dalla poesia soltanto ma dall’uomo in quanto tale, identificandolo con la malattia o con l’immaturità. Domande che l’uomo moderno adoratore della ragione non era più legittimato a porsi, domande da adolescente. Si capisce tutto da questa descrizione: “Alle origini la cosiddetta filosofia di Leopardi è un movimento piuttosto affettivo che razionale. Una serie di proposizioni sentimentali per quanto travestite in termini di dottrina. Che cosa è infatti il pessimismo leopardiano se non la condizione psicologica dell’adolescente nell’istante in cui si affaccia all’esistenza reale e la viene scoprendo a poco a poco nei suoi aspetti duri, prosaici, di fronte ai quali si appanna e svanisce il fragile tessuto delle illusioni e dei sogni infantili. Si circoscrive fin quasi ad annullarsi il regno delle favolose speranze, del possente errore, degli ameni inganni. Ogni uomo, se pure in diversa misura, secondo il grado della sua sensibilità, passa ad un certo momento per questo stato psicologico. Conosce per prova questa delusione, questa frattura, questa pausa dolente e quasi sospensione del ritmo dell’esistenza. Senonché per la maggior parte degli uomini si tratta di un breve istante subito superato”. Ma voi un’idiozia così l’avete mai sentita? Che domandarsi il perché della vita e della morte, soffrire perché ti crepa la gente intorno, domandarsi della felicità e del bene e del male dovrebbe essere “un momento subito superato” perché è una crisi da adolescenti, perché sono domande da quattordicenni?

“La ferita si risana nel trapasso dall’adolescenza alla condizione adulta, in una accettazione serena della prosa in cui la vita si assesta e si definisce, uscendo fuori dall’indeterminata e ansiosa tensione della puerizia con l’assegnarsi al fine limiti certi e leggi certe e uno scopo preciso, una funzione ben circoscritta e modesta”. Cioè, io sarei al mondo perché mi viene quella cosa lì quando sono adolescente però poi se guarisco mi passa e da adulto mi scelgo “una funzione ben circoscritta e modesta”, dentro cui finalmente mi accontento. “Ma al Leopardi appunto questa soluzione fu preclusa. Le condizioni dell’ambiente, l’educazione ricevuta, gli avevano creato intorno un’atmosfera di solitudine, di astratto isolamento nell’istante in cui si spegneva nel suo animo la luce delle favole e delle speranze puerili. Gli faceva difetto il solido terreno di una concreta esperienza di vita, di rapporti umani, di doveri sociali, di lavoro. La disperazione dell’adolescente che si affaccia alla vita, che non conosce ancora e che egli solo si immagina confusamente come una serie di tediose fatiche, di sofferenze prosaiche, di inutili miserie. Questa disperazione divenne per lui una condizione durevole, costante, cui non doveva mai sottentrare il beneficio della rassegnazione e cioè della tranquilla accettazione della realtà con il suo orizzonte limitato ma vero e non solamente sognato, di affetti e di opere”.

È la pagina introduttiva a Leopardi di Natalino Sapegno, cioè lo storico della letteratura italiana su cui hanno studiato tutti gli italiani, ma soprattutto i critici. Allora se la scuola di pensiero che ha fatto l’Italia e gli italiani è questa, voi capite che abbiamo patito una avversione culturale all’uomo in quanto tale. Perché perfino per gli antichi pagani paganissimi che scrivevano sull’architrave del tempio “uomo conosci te stesso” valeva che la grandezza dell’uomo è queste domande! No, la critica moderna, italiana, i grandi maestri del pensiero l’hanno relegato e intombato, sepolto con l’etichetta di pessimismo. Un adolescente non cresciuto a cui le condizioni della vita non hanno consentito di passare veramente all’età adulta che sarebbe caratterizzata dalla rassegnazione. Vi rendete conto? Per fortuna, siccome i ragazzi e i giovani ragionano più con il cuore che con la testa, nonostante di Leopardi all’interrogazione ti dicano le solite fasi del pessimismo, alla domanda “ma ti piace Leopardi?” ti rispondono “sì, non so perché, ma mi piace!” Al di là delle etichette per fortuna vince il cuore, vince quella corrispondenza di cuore che con Leopardi, almeno per un momento, scatta sempre.

Quindi chiariamo subito il concetto, poi proviamo a leggere qualcosa. Vero è che Leopardi ha sofferto e ha patito condizioni particolarmente dure, fisiche, familiari. Ma dire che quelle sono le cause della sua poesia è una menzogna. Per quello che sappiamo tutti benissimo: che quel che accade non determina automaticamente un certo sentimento della vita. È una scelta della libertà, è una scelta della maturità, è una virtù stare alle circostanze e cavarne per esempio una nuova bellezza, una nuova saggezza, un nuovo amore. Non è automatico né detto come ultima parola che dalla sofferenza venga la disperazione. Sappiamo tutti che può essere il contrario: che la sofferenza e il dolore siano, come dice “Il Profeta” di Gibran “il rompersi del guscio che racchiude la nostra intelligenza”. Voglio dire, se mi fate l’elenco delle sfortune di Leopardi ci sto, ma se mi dite che perciò non poteva che parlar male della vita dico assolutamente no. Primo perché non ne parla male, secondo perché riuscire a dire, a partire da una sofferenza vissuta, quel che lui dice è la sua grandezza, è il suo merito. Quindi, se proprio vogliamo identificare o motivare il nesso tra la sua biografia e le sue poesie dobbiamo parlare non di causa ma di occasione, di circostanza. La sofferenza diventa per Leopardi l’occasione per una riflessione così acuta, così profonda sul mistero dell’uomo da potergli far dire certe cose. Poteva essere un disperato e basta, come ognuno di noi. Come ognuno di noi davanti al male e al bene reagisce camminando, retrocedendo, disperandosi o edificandosi e fortificandosi. E se vale per ciascuno di noi non doveva valere per lui? No, era sfigato, quindi ha parlato male della vita, quindi è un pessimista e poi ci hanno fatto addirittura una teoria: pessimismo storico prima, cosmico dopo…

Invece è un poeta che ha saputo dire dell’uomo la verità come solo Dante aveva saputo fare, mettiamola così.

Vi accennerei a tre poesie che leggo velocemente solo per godercele insieme.

Vi leggo prima un pensiero che forse ho già avuto occasione di citare ma è così bello che vale la pena comunque, è il famoso Pensiero LXVIII, dove Leopardi definisce la noia, che non è quella che abbiamo in mente noi. Leopardi definisce noia questa cosa meravigliosa, la capacità che l’uomo ha di non accontentarsi perché vorrebbe essere contento e stabilisce una distinzione tra le due cose. Come funziona l’uomo per Leopardi? Funziona che quando viene al mondo, apre gli occhi e vede la realtà che in ogni suo particolare lo attira, promettendogli la felicità (è proprio identica alla piramide del desiderio di Dante, anche come termini), solo che quando arriva a possedere quel pezzo di realtà che tanto ha desiderato e tanto lo ha attirato e tanta felicità gli ha promesso, scopre che quel pezzo di realtà non lo fa felice. E allora si fissa un oggetto più grande, e poi più grande e poi più grande ancora, senza mai trovare un oggetto adeguato alla sete infinita di felicità che lo muove. La noia è il sentimento certo di questa sproporzione tra il desiderio e la capacità di soddisfarlo da parte dell’oggetto che pure lo ha suscitato.

“La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Non che io creda che dall’esame di tale sentimento nascano quelle conseguenze che molti filosofi hanno stimato di raccorne, ma nondimeno il non potere essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera; considerare l’ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole maravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell’animo proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l’universo infinito, e sentire che l’animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che sì fatto universo; e sempre accusare le cose d’insufficienza e di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà, che si vegga della natura umana”.

Il maggior segno di grandezza e nobiltà sarebbe patire mancamento e vuoto, cioè accorgersi di essere bisognosi. Don Giussani nel 1998 davanti a Papa Giovanni Paolo II gridò “il vero protagonista della storia è il cuore dell’uomo mendicante di Cristo e Cristo mendicante dell’uomo”. La lealtà suprema con cui quest’uomo, nelle condizioni in cui è, negata dal punto di vista razionale ogni fede, riesce a dire la verità, riesce a dire che cos’è l’uomo: bisogno, mendicanza dell’assoluto. Perché niente di ciò che esperisce sulla terra corrisponde a tanto bisogno, corrisponde alla sete di infinito e di eterno. Basta leggere “L’infinito”. L’infinito e l’eterno sono ciò per cui siamo venuti al mondo, per meno non si può vivere.

Riprendiamo il testo sulla piramide del desiderio di Dante:

E la ragione è questa: che lo sommo desiderio di ciascuna cosa, e prima dalla natura dato, è lo ritornare allo suo principio. E però che Dio è principio delle nostre anime e fattore di quelle simili a sé (sì come è scritto: “Facciamo l’uomo ad imagine e simiglianza nostra”), essa anima massimamente desidera di tornare a quello.

E sì come peregrino che va per una via per la quale mai non fue, che ogni casa che da lungi vede crede che sia l’albergo, e non trovando ciò essere, dirizza la credenza all’altra, e così di casa in casa, tanto che all’albergo viene; così l’anima nostra, incontanente che nel nuovo e mai non fatto cammino di questa vita entra, dirizza li occhi al termine del suo sommo bene, e però, qualunque cosa vede che paia in sé avere alcuno bene, crede che sia esso.

E perché la sua conoscenza prima è imperfetta per non essere esperta né dottrinata, piccioli beni le paiono grandi, e però da quelli comincia prima a desiderare. Onde vedemo li parvuli desiderare massimamente un pomo; e poi, più procedendo, desiderare uno augellino; e poi, più oltre, desiderare bel vestimento; e poi lo cavallo; e poi una donna; e poi ricchezza non grande, e poi grande, e poi più. E questo incontra perché in nulla di queste cose truova quella che va cercando, e credela trovare più oltre.

Per che vedere si può che l’uno desiderabile sta dinanzi all’altro alli occhi della nostra anima per modo quasi piramidale, che ‘l minimo li cuopre prima tutti, ed è quasi punta dell’ultimo desiderabile, che è Dio.

Questo è Dante, ma è la stessa cosa che dice Leopardi in quel pensiero: la grandezza dell’uomo è desiderare l’infinito.

Volevo leggervi l’altro mio cavallo di battaglia che è “Al Conte Carlo Pepoli”, solitamente non lo conosce nessuno. Ho salvato generazioni di studenti che si sono presentati alla maturità con questa poesia prendendo in castagna il professore. Poesia scritta in occasione del compleanno di un collega conte lì vicino che Leopardi gli ha portato proprio come regalo declamandola durante la festa. Quindi carme epistolare, in forma di lettera.

Questo affannoso e travagliato sonno

Che noi vita nomiam, come sopporti,

Pepoli mio? di che speranze il core

Vai sostentando? in che pensieri, in quanto

O gioconde o moleste opre dispensi

L’ozio che ti lasciàr gli avi remoti,

Grave retaggio e faticoso? E’ tutta,

In ogni umano stato, ozio la vita,

Se la vita dell’uomo o non ha un obiettivo degno dell’attesa che vive, o quell’obiettivo, posto che ci sia, è irraggiungibile, allora tutto il nostro darci da fare, lavorare, faticare, sbattersi tutto il giorno, è tutto tempo buttato via. Ozio nel senso di tempo sprecato. E si permette di passare in rassegna le professioni degli uomini prima di tutto quella del contadino che si spacca la schiena dalla mattina alla sera dicendo “è ozio”.

(…)

La schiera industre

Cui franger glebe o curar piante e greggi

Vede l’alba tranquilla e vede il vespro,

Se oziosa dirai, da che sua vita

È per campar la vita, e per se sola

La vita all’uom non ha pregio nessuno,

Dritto e vero dirai.

Se si tratta di tirare a campare, diciamoci la verità, la vita non vale la pena.

Le notti e i giorni

Tragge in ozio il nocchiero; ozio il perenne

Sudar nelle officine, ozio le vegghie

Son de’ guerrieri e il perigliar nell’armi;

E il mercatante avaro in ozio vive:

Che non a se, non ad altrui, la bella

Felicità, cui solo agogna e cerca

La natura mortal, veruno acquista

Per cura o per sudor, vegghia o periglio.

Perché Leopardi ha il coraggio di dire: “ragazzi, lo so che lavorate e faticate ma guardate che è tutto tempo buttato via, perché per tanta fatica che fai la bella felicità, unico oggetto degno dell’uomo, non viene conquistata”.

Pure all’aspro desire onde i mortali

Già sempre infin dal dì che il mondo nacque

D’esser beati sospiraro indarno,

Da sempre, dal primo uomo, il respiro dell’uomo è stato attesa di beatitudine, di felicità, ma è un desiderio inutile, mai soddisfatto. Allora la natura cosa ha fatto? Ci ha riempito la giornata di cose da fare, così almeno il tempo, la giornata, passasse piena di cose e ci dimenticassimo di quel desiderio che portiamo nel cuore, a furia di far cose.

Di medicina in loco apparecchiate

Nella vita infelice avea natura

Necessità diverse, a cui non senza

Opra e pensier si provvedesse, e pieno,

Poi che lieto non può, corresse il giorno

All’umana famiglia;

E così le nostre giornate, non potendo essere felici fossero almeno piene di cose da fare.

onde agitato

E confuso il desio, men loco avesse

Al travagliarne il cor.

Così il desiderio, agitato e confuso, che pensa di acquietarsi con i soldi o con la donna o con una bevuta, potesse farci travagliare meno.

(…)

Ma noi, che il viver nostro all’altrui mano

Provveder commettiamo, una più grave

Necessità, cui provveder non puote

Altri che noi, già senza tedio e pena

Non adempiam: necessitate, io dico,

Di consumar la vita: improba, invitta

Necessità, cui non tesoro accolto,

Non di greggi dovizia, o pingui campi,

Non aula puote e non purpureo manto

Sottrar l’umana prole.

Noi invece, che non dobbiamo nemmeno lavorare, sappiamo bene che la necessità vera della vita è vivere, è vivere con un senso. E perciò senza senso, una necessità portata con pena e con dolore ché né i soldi, né le case, né il potere, niente di queste cose, neanche i libri, la saggezza possono alleviare. E sentite cosa dice dei giovani.

(…)

Lui delle vesti e delle chiome il culto

E degli atti e dei passi, e i vani studi

Di cocchi e di cavalli, e le frequenti

Sale, e le piazze romorose, e gli orti,

Lui giochi e cene e invidiate danze

Tengon la notte e il giorno; a lui dal labbro

Mai non si parte il riso; ahi, ma nel petto,

Nell’imo petto, grave, salda, immota

Come colonna adamantina, siede

Noia immortale, incontro a cui non puote

Vigor di giovanezza, e non la crolla

Dolce parola di rosato labbro,

E non lo sguardo tenero, tremante,

Di due nere pupille, il caro sguardo,

La più degna del ciel cosa mortale.

Di tutte le cose belle che nella vita ti possono accadere la più bella è di innamorarti e di essere amato, sappi che neppure quel carissimo sguardo vale a sconfiggere questa noia, ci vuole di più.

Altri, quasi a fuggir volto la trista

Umana sorte, in cangiar terre e climi

L’età spendendo, e mari e poggi errando,

Tutto l’orbe trascorre, ogni confine

Degli spazi che all’uom negl’infiniti

Campi del tutto la natura aperse,

Peregrinando aggiunge. Ahi ahi, s’asside

Su l’alte prue la negra cura, e sotto

Ogni clima, ogni ciel, si chiama indarno

Felicità, vive tristezza e regna.

Se tu pensi che cambiare le circostanze e andare a fare il felice dall’altra parte del mondo serva, sappi che la noia ce l’hai sulla nave, te la porti con te, ti seguirà sempre. è un problema dentro, non fuori.

Havvi chi le crudeli opre di marte

Si elegge a passar l’ore, e nel fraterno

Sangue la man tinge per ozio; ed havvi

Chi d’altrui danni si conforta, e pensa

Con far misero altrui far se men tristo,

Sì che nocendo usar procaccia il tempo.

Gente che fa del male per vincere la noia, che pensa di poter essere un po’ più felice se fa del male a qualcuno. Per ammazzare il tempo letteralmente.

Alla fine dice questo, che per trent’anni, a tutti i miei alunni, quando ho regalato un libro, ho messo come dedica e augurio.

(…)

Ben mille volte

Fortunato colui che la caduca

Virtù del caro immaginar non perde

Per volger d’anni;

Fortunato chi invecchiando non perde questa fragile virtù dell’immaginare in grande, del desiderare tanto. Beato chi riesce a rimanere giovane, bambino.

a cui serbare eterna

La gioventù del cor diedero i fati;

Che nella ferma e nella stanca etade,

Così come solea nell’età verde,

Perché uno così sia da vecchio ma, prima ancora, da uomo maturo, così come faceva da bambino

In suo chiuso pensier natura abbella,

Morte, deserto avviva.

È capace di vedere la bellezza delle cose, della realtà. E poi dice: uno così vince la morte. Non so cosa aveva in mente, cosa gli ha fatto scrivere.

A te conceda

Tanta ventura il ciel;

Ci lasciamo con questo augurio. Grazie a tutti.