1/ Mishnah, di Umberto Cassuto 2/ Ābōt, di Umberto Cassuto 3/ Talmūd, di Umberto Cassuto 4/ Reuchlin, Johannes, di Alberto Pincherle 5/ Tannaiti, di Umberto Cassuto 6/ Farisei, di Umberto Cassuto 7/ Rabbī, di Umberto Cassuto 8/ Sadducei, di Umberto Cassuto 9/ Giuda il Santo, di Umberto Cassuto 10/ Settanta, di Alberto Vaccari 11/ Aristea, di Yoseph Colombo 12/ Aqībā ben Yōsēph, di Yoseph Colombo 13/ Bar Kōkhĕbā, Simone, di Umberto Cassuto 14/ Āmōrā, di Umberto Cassuto 15/ Hillēl, di Umberto Cassuto 16/ Shammay, di Umberto Cassuto 17/ Hălākāh, di Umberto Cassuto 18/ Targūm, di Umberto Cassuto

Riprendiamo sul nostro sito alcune voci dall’Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto Treccani, negli anni trenta del novecento. Le voci sono tutte precedenti al 1938 ed è significativo notare l’alto spessore culturale dei diversi autori di origine ebraica e, in particolare, di Umberto Cassuto (altri autori sono di origine cristiana) che parteciparono all’impresa, come il fatto che essi, se l’opera fosse stata realizzata dopo quella data, non avrebbero potuto contribuire per le tristissime Leggi razziali volute da Mussolini per l’alleanza con Hitler.

Le riprendiamo perché il modo in cui presentano i diversi argomenti è di una qualità e di uno spessore ben maggiore delle moderne enciclopedie oggi pubblicate dei diversi editori. Le voci non sono certamente aggiornate al presente, ma forniscono realmente una base per orientarsi nelle diverse questioni.

Restiamo comunque a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfndimenti, cfr. la sotto-sezione Ebraismo.

Il Centro culturale Gli scritti (22/1/2017)

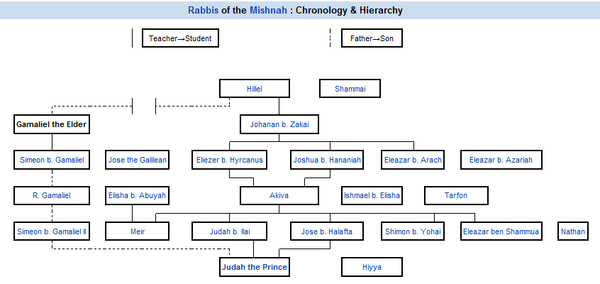

Clicca per ingrandire

1/ Mishnah, di Umberto Cassuto (Enciclopedia Italiana, 1934)

MISHNAH. - Questo termine (propriamente "ripetizione"; quindi "studio", "insegnamento"; dal verbo ebraico shānāh, "ripetere", e poi "studiare"; presso i padri della chiesa δευτέρωσις), designa:

a) la dottrina tradizionale giudaica postbiblica, quale si venne svolgendo fino al chiudersi dell'età dei Tannaiti, e in particolare la parte giuridica di essa (il nome è dovuto al metodo orale dell'insegnamento, per mezzo di "ripetizioni");

b) lo studio di questa dottrina;

c) la formulazione di una singola norma giuridica tradizionale (plur. mishnāyōt);

d) una raccolta di tali norme giuridiche (plur. mishnāyōt);

e) la raccolta per eccellenza, il corpus iuris di Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsī (Giuda il santo).

Raccolte ordinate sistematicamente per materia cominciarono ad aversi nella prima metà del sec. II d. C., e forse già nel sec. I, prima della distruzione di Gerusalemme (70). Anteriormente alla Mishnāh di Rabbī ‛Aqībā ben Yōsēf (morto nel 135) è accennata l'esistenza di una "prima Mishnāh", la quale sarà probabilmente da attribuirsi alle scuole di Hillēl e di Shammay. ‛Aqībā ben Yōsēf sembra avere redatto un completo corpus della Mishnāh; l'elaborazione che della Mishnāh di ‛Aqibā fu fatta dal suo discepolo Rabbī Mē'īr, servì di fondamento a quella definitiva codificazione che Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsi (seconda metà del sec. II) volle compiere, evidentemente per porre un termine alle discrepanze delle varie raccolte.

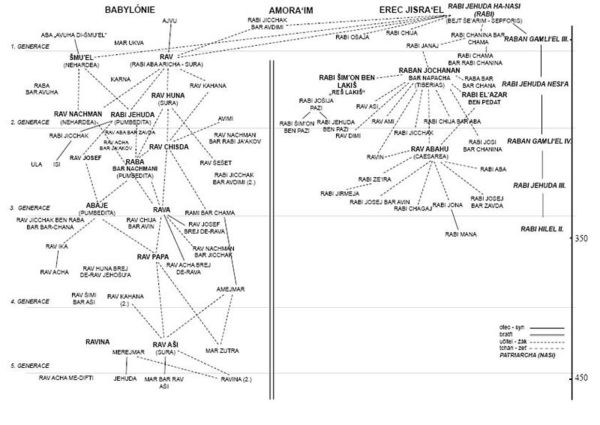

Infatti, la Mishnāh di Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsī poté, soprattutto grazie all'autorità di cui godeva il suo compilatore, quale Nāsī (patriarca, ossia magistrato supremo di tutti gli ebrei dell'impero romano), far porre in dimenticanza tutte le raccolte precedenti, che sono ora perdute, e divenire il codice ufficiale della tradizione giuridica giudaica, base dello studio ulteriore e punto di partenza dell'ulteriore svolgimento, quale si rispecchia nel Talmūd palestinese e in quello babilonese. Se la redazione della Mishnāh da parte di Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsī debba supporsi fatta per scritto, ovvero se anche successivamente essa fosse tramandata per mezzo dell'insegnamento orale, è questione assai discussa, e tutt'altro che facile a decidersi; pare probabile che per allora essa non fosse stata posta per scritto, se non forse per uso privato come aiuto della memoria, e che solo a partire dal sec. V o dal VI si avessero testi scritti ufficialmente riconosciuti. Nella compilazione di Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsī si vennero in progresso di tempo introducendo interpolazioni o compiendo modificazioni; lo mostrano, non fosse altro, i passi ove sono menzionati dottori posteriori a lui.

La Mishnāh di Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsī è divisa in sei "ordini" (sĕdārīm, sing. sēder): il primo, Zĕrā‛īm (Delle sementi), contiene le leggi relative all'agricoltura e all'uso dei prodotti del suolo; il secondo, Mō‛ēd (Delle ricorrenze), quelle relative al sabato e alle feste annuali; il terzo, Nāshīm (Delle donne), le norme del diritto matrimoniale; il quarto, Nĕzīqīn (Dei danni), le altre norme del diritto civile e quelle del diritto penale; il quinto, Qŏdāshīm (Delle cose sacre), tratta dei sacrifizî e degli argomenti a essi collegati; il sesto, Ṭĕharōt (Delle purificazioni), tratta delle leggi di purità e d'impurità. Ogni ordine contiene diversi "trattati" (massaktōt, sing. masseket), ognuno dei quali comprende le norme relative a un determinato argomento da cui prende il nome: ad esempio, fanno parte dell'ordine Mō‛ēd, con altri, i trattati: Shabbāt (Del sabato), Yōmā (Del "gran giorno", ossia del digiuno d'espiazione), Rōsh ha-Shānāh (Del capo d'anno), Ta‛ănīt (Del digiuno). Nell'ambito di ciascun ordine", i "trattati" sono disposti in ordine decrescente di ampiezza. Essi erano in origine in numero di 60. Nelle edizioni il loro numero appare di consueto 63, ma i tre primi del terzo ordine, Bābā qammā, Bābā mĕṣī‛ā, Bābā batrā, ossia Porta prima, Porta mediana, Porta ultima, non sono in realtà se non tre parti di un unico trattato chiamato originariamente Nĕzīqīn, (Dei danni), come l'ordine che con esso s'inizia; e il trattato Makkōt (Delle fustigazioni), nello stesso ordine, era in origine l'ultima parte del trattato Sanhedrīn (Del sinedrio). Ogni trattato è diviso in capitoli (pĕrāqīm, sing. pereq), ciascuno dei quali suole designarsi con le parole con cui s'inizia. I capitoli a loro volta si suddividono in paragrafi (mishnayōt, sing. mishnāh).

La Mishnāh, codice inteso a regolare la vita religiosa e giuridica del giudaismo, è specchio fedele delle forme di vita e delle condizioni in cui si svolgeva l'esistenza del popolo ebraico nell'età in cui essa venne formandosi; e uno dei suoi trattati, Abōt, che a differenza di tutti gli altri ha contenuto non giuridico, ma sapienziale, dà notizia delle concezioni etiche a cui quest'esistenza s'informava. Essa è scritta in uno stile limpido e preciso pur nella sua estrema concisione; la sua lingua è l'ebraico in uno stadio di sviluppo posteriore a quello rappresentato dai libri biblici, ma ancora vivo e agile.

Edizioni e commenti. - Editio princeps, col commento di Maimonide tradotto in ebraico dall'originale arabo, Napoli 1492. Altre antiche edizioni notevoli: Venezia 1546-1550; ivi 1548-1549 col commento di ‛Ōbadyāh da Bertinoro, che poi accompagnerà spessissimo il testo, e sarà nelle edizioni di Riva di Trento 1559, Sabbioneta-Mantova 1559-1563, Venezia 1606, accompagnato da quello di Maimonide, e poi di solito, a partire dalle edizioni di Praga 1614-1617 e di Cracovia 1642-1644, da quello di Yōm-Ṭōb Lipmann Heller. Edizione moderna con numerosi commenti: Wilno 1908-1909. Edizione di una redazione diversa dalla vulgata, da un manoscritto di Cambridge, a cura di W. H. Loewe, Cambridge 1883. Riproduzione fototipica del manoscritto Kaufmann dell'Accademia ungherese delle scienze di Budapest, a cura di G. Beer, L'Aia 1929; dal manoscritto Derossiano 138 della Palatina di Parma, a cura dello stesso, in preparazione.

Traduzioni. - Latina: di Guglielmo Surenhusius (con la traduzione dei commenti di Maimonide e di ‛Ōbadyāh da Bertinoro), Amsterdam 1698-1703. Tedesche: di J. J. Rabe, Onolzbach 1760-1763 (riprodotta nell'edizione della Mishnāh, Vienna 1817-1835); di J. M. Jost, Berlino 1832-1834; di D. Hoffmann, E. Bareth, e altri, Berlino 1887 segg.; di varî, sotto la direzione di G. Beer, O. Holtzmann (e poi anche di J. Rabin e S. Krauss), Giessen 1912 segg.; di H. L. Strack (trattati scelti: Ābōt, 4ª ed., Lipsia 1915; Bĕrākōt, Lipsia 1915, e altri). Inglesi: di D. A. De Sola e M. J. Raphall (alcuni trattati), Londra 1843; di J. Barclay (alcuni trattati), Londra 1878. Italiana: di V. Castiglioni, Trieste 1893-1903, Roma 1905 segg., continuata, dopo la morte del Castiglioni (1911), da E. Schreiber a Trieste.

Grammatiche e lessici per la lingua della Mishnāh: vedi la voce ebrei nell’Enciclopedia italiana, Lingua. Concordanza: H. J. Kassowski, Konkordanz der gesamten Mischna, Gerusalemme-Francoforte sul Meno 1927.

Bibl.: H. L. Strack, Einleitung in Talmud und Midraš, 5ª ed., Monaco 1921, passim; Ch. Albeck, Untersuchungen über die Redaktion der Mischna, Berlino 1923; A. Guttmann, Die redaktionellen und sachlichen Verhältnisse zwischen Mišna und Tosephta, Breslavia 1928.

2/ Ābōt, di Umberto Cassuto (Enciclopedia Italiana, 1929)

Ābōt (Pirqē Ābōt). - Uno dei trattati della Mishnāh (IV ordine, fine). A differenza di tutti gli altri trattati mishnici, i quali hanno un contenuto legale (rituale o giuridico), il trattato Ābōt ha un contenuto etico. È una raccolta, divisa in cinque capitoli, di massime morali e di consigli per la vita religiosa e per la vita sociale, riferiti nei primi quattro capitoli in nome di una serie di dottori o "padri" del giudaismo (da ciò il titolo di Ābōt "Padri", o Pirqē Ābōt "Capitoli dei Padri"), e nel quinto capitolo per la maggior parte anonimi. La raccolta può essere ascritta allo stesso genere letterario a cui appartengono i Proverbi attribuiti a Salomone e l'Ecclesiastico di Ben Sīrā. Oltre all'intento educativo, il trattato ha anche, nel suo primo capitolo, quello di mostrare come si sarebbe trasmessa di generazione in generazione la dottrina tradizionale giudaica, che secondo la concezione rabbinica risalirebbe fino alla rivelazione sinaitica. Il primo capitolo si apre con l'affermazione che Mosè ricevette sul Sinai la Tōrāh (cioè non soltanto il Pentateuco, ma anche, e qui in particolar modo, la Tōrāh shebe-‛al peh, la Legge orale, da trasmettersi tradizionalmente), e che Mosè la trasmise a Giosuè, il quale la trasmise agli anziani, i quali la trasmisero ai profeti, i quali la trasmisero agli uomini della Magna Congregazione. Nei paragrafi successivi dello stesso primo capitolo viene elencata la serie, ininterrotta o quasi, dei capiscuola, da Simone il Giusto (probabilmente fine del sec. III a. C.) fino a Simone figlio di Gamaliele I (sec. I d. C.), nipote o pronipote di Hillēl il vecchio. In nome dei dottori della Magna Congregazione e di ciascuno dei dottori successivamente ricordati si riferisce qualche sentenza. Nel secondo capitolo si riportano sentenze di Yehūdāh ha-Nāsī e di Gamaliele suo figlio (sec. II d. C.), poi si torna a ritroso, riferendo sentenze di Hillēl il vecchio e riprendendo da lui la catena tradizionistica, con sentenze del suo discepolo Yōḥānān ben Zakkay (sec. I d. C.), dei cinque discepoli di questo, e di Ṭarfōn (sec. II d. C.). I capitoli III e IV contengono sentenze di oltre quaranta dottori, solo in parte ordinate cronologicamente. Nelle sentenze del capitolo V prevale il carattere di constatazione obiettiva di fenomeni della vita sociale e religiosa, per lo più raggruppati secondo determinati numeri (10, 7, 4). In epoca relativamente tarda fu aggiunto al trattato Ābōt un sesto capitolo, contenente una serie d'insegnamenti rabbinici in lode della legge, probabilmente per completare il numero di sei, corrispondente ai sei sabati intercorrenti tra la Pasqua e la Pentecoste, essendosi diffuso l'uso di leggere nelle sinagoghe un capitolo del trattato in ciascuno di questi sabati. Gli argomenti principali intorno a cui si aggirano le sentenze del trattato Ābōt sono: la retribuzione divina delle opere umane, la relazione tra la vita terrena e la vita futura, i rapporti tra uomo e uomo e tra uomo e Dio, il valore della legge, lo studio teoretico e l'azione pratica. Alcune di esse rispecchiano eventi e costumi del loro tempo, e hanno perciò anche importanza storica. La redazione del trattato non è unitaria: a quanto pare, il cap. I è la parte redatta più anticamente (sec. I d. C.), e ad esso vennero poi fatte successivamente diverse aggiunte, fino ad epoca posteriore alla redazione del Talmūd. Il trattato è divenuto popolare nel giudaismo grazie all'uso della lettura sinagogale, e assai diffusa è la sua conoscenza anche tra gli studiosi cristiani. I manoscritti e le edizioni sono innumerevoli; numerosissimi i commenti (oltre cinquanta), e le traduzioni in tutte le lingue.

Il trattato Ābōt si trova in tutti i mss. della Mishnāh e del Maḥzōr (Ciclo della liturgia sinagogale). Edizione principe (col comm. di Maimonide): Soncino 1484; poi in tutte le edizioni della Mishnāh (di solito anche del Talmūd babil. e del Maḥzōr). Edizioni di carattere scientifico: Taylor, Cambridge 1897-1900; Fiebig, Tubinga 1906; Strack, 4ª ed., Lipsia 1915; Herford, New York 1925; Marti-Beer, Giessen 1927. Circa i lavori preparatorî per un'edizione critica, che ancora non esiste, v. Marx, Jewish Quarterly Review, n. s., VI, pp. 423-431. Commenti: tra i medievali è da ricordarsi particolarmente quello di Maimonide (parte del suo comm. alla Mishnāh), che in un'ampia introduzione, detta Shemōnāh Perāqīm (Gli otto Capitoli), espone il sistema etico; il commento di Shemū'ēl de Uceda, Midrāsh Shemū'ēl (sec. XVI, ed. pr. Venezia 1579), contiene un'ampia silloge dei commenti precedenti, tra i moderni sono da notarsi specialmente quelli di Taylor, Strack, Herford, Marti-Beer, nelle edizioni surricordate, e quello di A. Geiger, in Nachgelass. Schriften, IV, Berlino 1878, pp. 283 segg. (su I-III). Traduzioni: oltre a quelle contenute nelle edizioni moderne surricordate, menzioneremo le principali italiane: traduz. anonima in caratteri ebraici, in varie edizioni del Maḥzōr (ad es. Venezia 1655); Filippo d'Aquino, Parigi 1620, ibid. 1629; Simon Calimani e Jacob Saraval, Venezia 1729, ibid. 1790, Livorno 1842, ibid. 1849; Lazzaro Ottolenghi, nella sua traduz. del Mahzor, Livorno 1824, e a parte, Livorno 1829; Israel Costa, nella sua traduz. del Maḥzōr, Livorno 1892, e a parte, Livorno 1859; Lelio della Torre, nella sua traduz. del Siddūr, 3ª ed., Livorno 1905, in opuscolo a parte, 2ª ed. Livorno 1862, e in Scritti sparsi, Padova 1908, I, pp. 341-367; Castiglioni-Schreiber, nella traduz. della Mishnāh, Trieste 1927. In corso la traduz. di S. Savini.

Clicca per ingrandire

3/ Talmūd, di Umberto Cassuto (Enciclopedia Italiana, 1937)

TALMŪD (ebr. Talmūd, propriamente "studio", "insegnamento", "dottrina"). - Nome di due vaste opere (il Talmūd babilonese e il Talmūd palestinese) rappresentanti ciascuna il corpus della dottrina tradizionale, particolarmente giuridica, dell'ebraismo, quale venne a costituirsi per opera dei dottori Amorei di Babilonia e di Palestina, fra il principio del sec. III e la fine del V. Quando si dice Talmūd senz'altro, si pensa di solito al Talmūd babilonese, che è quello dei due che ha avuto maggior diffusione e maggiore autorità.

Il diritto tradizionale ebraico (religioso, civile e penale) aveva avuto una prima codificazione ufficiale, dopo le precedenti raccolte non ufficiali, nella Mishnāh di Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsī, o Giuda il Santo, verso la fine del sec. II dell'era cristiana. Per il modo in cui la dottrina giuridica tradizionale si venne foggiando, trasformando e ampliando fino alla redazione del codice di Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsı, in seguito alla quale si chiuse il periodo dei dottori Tannaiti. Questa redazione però non segnò un punto d'arrivo, ma piuttosto un punto di partenza per la elaborazione ulteriore: più che una conclusione definitiva fu un riepilogo di ciò che di più importante era stato creato nel periodo precedente, da servire come base ormai ferma e stabile dello svolgimento successivo. E infatti l'attività dei dottori che vennero dopo Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsı, cioè i surricordati Amorei, tanto nelle scuole di Palestina quanto in quelle di Babilonia, si esercitò principalmente sulla Mishnāh, ricercandone e determinandone le fonti, esaminandone criticamente il contenuto, risolvendo o cercando di risolvere le effettive o apparenti contraddizioni interiori di essa o quelle che apparissero tra essa e altre tradizioni tannaitiche "esterne" (col nome di "esterna", baraitha, si designa una tradizione tannaitica non inclusa nella raccolta canonica della Mishnāh), fissando quale fosse la norma da seguirsi nei casi di controversia tra i Tannaiti, e cercando in essa o in altre fonti tannaitiche un criterio per la fissazione di nuove norme relative a casi precedentemente non previsti.

Il vocabolo talmūd, che in base al suo senso etimologico aveva assunto, fra gli altri significati, quello di esplicazione o esposizione di testi giuridici o hălākōt, venne perciò a designare questo studio della Mishnāh fatto nelle scuole degli Amorei (in Babilonia si ha anche il vocabolo equivalente aramaico gĕmārā). E dal designare tale attività delle scuole amoraiche esso passò a designare le opere letterarie nelle quali questa attività veniva ad essere rispecchiata e registrata, cioè il Talmūd babilonese e quello palestinese.

Queste due opere ci si presentano quindi sotto l'aspetto di vasti commentarî alla Mishnāh, la quale viene ad essere in essi inclusa. Ma il carattere di commentarî alla Mishnāh non esclude che il loro contenuto sia assai più comprensivo di quanto tale espressione potrebbe lasciar supporre. Già abbiamo accennato come, accanto alla Mishnāh, anche le tradizioni giuridiche tannaitiche che non erano state accolte nel canone di Rabbī Yĕhūdāh ha-Nāsı, e che perciò erano chiamate "esterne", fossero oggetto di studio e d'indagine da parte degli Amorei, specialmente nel senso che per studiare e illustrare un determinato paragrafo della Mishnāh si richiamavano quelle hălākōt "esterne" che trattavano dello stesso argomento o che comunque potevano esser poste in rapporto con esso. Inoltre, anche i detti degli Amorei erano a loro volta oggetto di studio, di commento e di discussione. E tutto ciò è intanto una prima serie di elementi non direttamente mishnici, nell'uno e nell'altro Talmūd.

Un'altra vasta cerchia di elementi non mishnici è costituita dai passi relativi alla haggādāh, ossia dai passi di argomento non giuridico. Il contenuto della Mishnāh, all'infuori del trattato Ābōt che è una raccolta di sentenze morali sul tipo dei Proverbî e dell'Ecclesiastico, è pressoché esclusivamente giuridico. Ma l'attività dei Tannaiti si era svolta anche all'infuori della hălākāh, cioè del diritto, nel vasto e svariato campo della haggādāh, cioè della dottrina tradizionale non giuridica, concernente la dogmatica, la morale, le concezioni sociali e politiche, l'omiletica, le tradizioni storiche e leggendarie, il folklore, e via dicendo. Questi loro insegnamenti haggadici non erano stati accolti se non in scarsissima misura nella Mishnāh, ma erano tuttavia stati trasmessi tradizionalmente agli Amorei, che conservarono e svolsero e accrebbero anche questa parte della dottrina tradizionale, e le fecero posto nella redazione finale dell'opera loro. Un terzo del Talmūd babilonese, e un sesto del Talmūd palestinese, sono di contenuto haggadico.

La parte più importante e più curata, in cui ogni parola è misurata e pesata, è la parte halakica; la parte haggadica è invece considerata secondaria. Sembra quasi che coi passi haggadici i dottori vogliano concedersi e concedere agli altri un riposo dalle affaticanti discussioni della hălākāh. Il contenuto di questi passi non è collegato in un sistema coerente, né approfondito con minuta indagine come è approfondita la hălākāh. Vi si riferiscono le tradizioni trasmesse dai dottori nell'ambito delle varie materie haggadiche suindicate, le loro opinioni e i loro insegnamenti al riguardo, i loro detti e le loro massime, le narrazioni correnti intorno agli episodî della loro vita, le favole e le credenze che essi accoglievano dalle cerchie del popolo, e così via. Tutto quello che i dottori venivano dicendo nelle discussioni delle accademie e nei colloquî fra loro o con gli scolari è raccolto. Accanto a insegnamenti di alto valore morale e religioso si incontrano anche cose a cui coloro stessi che le enunciavano non attribuivano valore se non per il momento, né vi mancano elementi tratti dalla superstizione popolare. Spesso la semplicità e l'ingenuità irriflessiva di certi passi haggadici presentano uno strano contrasto con la dialettica acuta e serrata e con la profondità di pensiero della hălākāh.

Una notevole differenza fra la Mishnāh e i testi talmudici è quella della forma in cui il contenuto è presentato. Nella Mishnāh troviamo di solito la semplice formulazione delle norme giuridiche, anonima per lo più, accompagnata dal nome del trasmettitore meno spesso, e specialmente nei casi di controversia; solo raramente v'incontriamo discussioni in cui i dottori in controversia fra loro sostengono ciascuno con argomenti la propria opinione, e anche in questi casi si tratta di discussioni brevissime. Invece nel Talmūd babilonese, e in minor grado anche in quello palestinese, la materia giuridica è presentata in forma discussiva, come in un particolareggiato processo verbale dei dibattiti che si tenevano nelle accademie amoraiche. La discussione è solo in minor parte anonima; per la maggior parte appaiono i nomi degli Amorei discutenti o trasmettenti le hălākōt invocate nella discussione. Specialmente nel Talmūd babilonese le discussioni sono di una grande sottigliezza dialettica, spesso assai lunghe, quasi sempre complicate.

Un'altra differenza che merita di essere rilevata è quella dell'ordinamento del materiale. Nella Mishnāh (e così in quella raccolta di hălākōt "esterne" che è designata col nome di Tōseftā) il materiale è di solito ordinato sistematicamente secondo il soggetto, e solo raramente vi si seguono altri criterî di ordinamento, quali l'identità del nome del trasmettitore, o l'analogia dell'argomento, o simili. Nel testo talmudico, e specialmente in quello di Babilonia, i criterî esteriori di ordinamento non sono più l'eccezione, ma la regola. Nel corso della discussione relativa a un determinato paragrafo della Mishnāh si viene a parlare non solo di altri argomenti che possono essere utili ai fini della discussione, ma si passa altresì ad argomenti che da quello sono richiamati solo per qualche analogia esteriore, e magari da un argomento così introdotto per incidenza, si passa per un'ulteriore associazione d'idee a un altro argomento ancora. Talché, mentre ogni trattato della Mishnāh si occupa pressoché esclusivamente dell'argomento indicato dal suo titolo, il corrispondente trattato talmudico si occupa bensì ex professo di questo argomento, ma per incidenza anche di una quantità di altri argomenti diversissimi.

L'operosità degli Amorei si svolgeva e si trasmetteva pressoché soltanto oralmente. Si avevano appunti schematici, note e sigle mnemoniche, ma solo per uso personale e privato. A noi oggi può apparire sorprendente che si potesse con così limitati aiuti alla memoria tramandare oralmente per molte generazioni una così imponente massa di materiale, ma sono da tener presenti le grandi possibilità che la memoria umana opportunamente educata può offrire.

Il materiale tradizionale elaborato nelle accademie di Babilonia fu raccolto nel Talmūd babilonese (aramaico Talmūda dĕ-Bābel, ebraico Talmūd bablī), e quello elaborato nelle accademie di Palestina nel Talmūd palestinese (aramaico Talmūdā de-Ma‛arbā, "Talmūd dell'Occidente", o di-bĕnē Ma‛ărab, degli occidentali, o dĕ-Ereṣ Yiśrā'ēl, "della Terra d'Israele", ebraico Talmūd Ereṣ Yiśrā'ēl, o, con denominazione diventata poi prevalente, Talmūd yĕrūshalmī, "Talmud gerosolimitano"). Ma poiché in entrambi i centri di studio i dottori movevano dal medesimo punto di partenza e svolgevano un'attività analoga, con metodi fondamentalmente assai simili, e poiché si avevano continui rapporti fra i due centri, per il passaggio di maestri e di discepoli dall'uno all'altro di essi, il materiale è in parte coincidente, e nelle grandi linee le due raccolte vengono sostanzialmente a concordare fra loro, divergendo soltanto nei particolari.

Come, e per qual via, e per opera di chi, e quando, si giungesse alla redazione dell'uno e dell'altro Talmūd, è cosa variamente discussa. Basterà qui accennare soltanto che la redazione non fu compiuta tutta in una volta, ma lentamente e gradualmente, con un processo lungo e complicato. Probabilmente nelle singole accademie, tanto in quelle palestinesi quanto in quelle babilonesi, si sarà cominciato presto a raggruppare e a ordinare la vasta materia, anche per facilitarne la trasmissione a memoria; e questi ordinamenti delle singole accademie si saranno via via venuti accrescendo con nuovo materiale di generazione in generazione.

Il Talmūd palestinese giunse più presto alla forma attuale, perché, estintosi il patriarcato verso il 425, le scuole palestinesi cessarono o ridussero di assai la loro attività. Possiamo quindi ritenere che entro il primo quarto del sec. V il Talmūd palestinese avesse raggiunto press'a poco la forma in cui noi lo abbiamo oggi. E forse fino da allora, o poco dopo nel corso dello stesso secolo, fu posto per iscritto. Un'opera definitiva e una particolareggiata revisione non poté però esser fatta. I più dei trattati che compongono il Talmūd palestinese sono, a quanto pare, quelli che erano stati redatti nell'accademia di Tiberiade; però il trattato Nĕzīqīn (ossia il complesso dei tre trattati in cui fu suddiviso) sembra esserci venuto nella redazione dell'accademia di Cesarea, ed aver raggiunto presso a poco la forma attuale già verso la metà del sec. IV.

L'opera di redazione del Talmūd babilonese si protrasse più a lungo, e, condotta con più agio, poté essere pazientemente e accuratamente perfezionata. L'opinione prevalente, salvo divergenze nei particolari, è che la maggior parte dei trattati che lo compongono rappresenti la redazione compiuta nell'accademia di Sūrā sotto la presidenza di Rab Āshī (morto nel 427), ma ancora successivamente rielaborata e accresciuta da redattori successivi fino a Rābīnā II (morto nel 499) col quale si chiude la serie degli Amorei, e poi ulteriormente sottoposta a un'accurata revisione dai dottori posteriori, i Saborei , i quali avrebbero dato al Talmūd l'ultima mano, con un esame critico del materiale, col chiarimento di ciò che era rimasto oscuro e la determinazione di ciò che era rimasto dubbioso, con la fissazione della norma giuridica nei casi di controversia fra i precedenti dottori, e con l'addizione di brevi note intese a tale scopo e talvolta anche di passi un poco più lunghi, ma non toccanti essenzialmente la hălākāh. Forse già al tempo di Rābīna, o se non allora al tempo dei Saborei, il Talmūd babilonese sarà stato posto per iscritto, probabilmente per lungo tempo ancora a solo scopo privato.

Nonostante la poderosa mole del Talmūd babilonese, solo 36½ dei 63 trattati della Mishnāh hanno in esso la loro esposizione e discussione amoraica. Non hanno avuto questo particolare svolgimento quei trattati che si riferiscono alle leggi agrarie applicabili solo in Palestina, né quelli relativi ai sacrifizî, che con la distruzione del santuario di Gerusalemme erano venuti a cessare, o a quelle norme di purità che erano direttamente o indirettamente legate all'esistenza del santuario. Manca anche il trattato babilonese Shěqālīm, o dei sicli, pur esso relativo a un argomento connesso col santuario; ma in sua vece si trova nei manoscritti e nelle edizioni del Talmūd babilonese il corrispondente trattato palestinese. Mancano altresì i trattati Ābōt e ‛Ēduyyōt ("testimonianze" circa l'antichità di determinate hălākōt), i quali per il loro carattere non si prestavano ad avere una discussione amoraica. Del resto molti elementi dei trattati non esistenti a sé nel Talmūd babilonese sono discussi per incidenza nei trattati esistenti.

Il Talmūd palestinese, la cui estensione è circa un terzo di quella del Talmūd babilonese, comprende 39 trattati, di cui alcuni pervenutici incompleti. Fra essi figurano quelli concernenti le leggi agrarie relative alla Palestina, ma mancano, oltre ai suddetti Ābōt e ‛Ēduyyōt, tutti quelli componenti i due ultimi dei sei ordini in cui è divisa la Mishnāh (Qŏdāshıim "sacrifizî", e Ṭohŏrōt "leggi di purità"), all'infuori di una parte del trattato Niddāh appartenente al sesto ordine, ed esistente anche, per intero, nel Talmūd babilonese. Se i trattati degli ultimi due ordini ora mancanti nel Talmūd palestinese siano esistiti un tempo e siano poi andati perduti, come alcuni suppongono, specialmente per il quinto ordine, in base a testimonianze medievali, è incerto. A ogni modo la presunta scoperta, e parziale pubblicazione, di parecchi trattati del quinto ordine (1907-1908) si dimostrò subito una falsificazione, compiuta in gran parte con estratti dai trattati autentici. Fenomeno caratteristico del Talmūd palestinese, che poté aiutare questa falsificazione, è quello della ripetizione di passi, anche assai ampî, in due e talvolta tre luoghi diversi.

La parte redazionale del Talmūd palestinese è prevalentemente composta nel dialetto aramaico-giudaico di Palestina, e così quella del Talmūd babilonese nel dialetto aramaico giudaico orientale parlato in Babilonia, simile al siriaco e al mandaico. In entrambi però, con poca differenza fra l'uno e l'altro, si ha molto materiale in lingua ebraica: tutti i testi tannaitici, parte della discussione amoraica su questi testi, e anche alcuni detti degli Amorei stessi.

Lo studio dei testi talmudici presenta moltissime difficoltà intrinseche ed estrinseche. Fra le prime sono da rilevare: la vastità enorme del materiale, la disposizione di esso non conforme al concetto europeo dell'ordine sistematico, l'acuta sottigliezza della parte halakica, l'estrema concisione che lascia sottintese molte cose che solo da un commento o dalla viva voce di un maestro si possono imparare, e in genere l'atteggiamento mentale assai diverso da quello del mondo moderno; fra le seconde la necessità di familiarizzarsi con l'elaborata tecnica delle discussioni, e altresì la forma in cui si presentano le edizioni correnti, prive di capoversi e d'interpunzione (anche di quella scarsa interpunzione che si aveva nelle prime edizioni, per il resto riprodotte immutate anche nell'aspetto esteriore), manchevolezza che non è avvertita da chi ha ormai familiarità col testo, ma che è spesso un ostacolo per i principianti.

Il Talmūd babilonese ha avuto per la determinazione della coscienza religiosa ebraica e delle forme della vita ebraica un'importanza fondamentale. I successori dei Saborei, i Gě'ōnīm babilonesi, i quali come capi delle accademie avevano il compito d'interpretare e di applicare le norme del diritto talmudico, vennero acquistando un'indiscussa autorità morale in tutta la diaspora, e in conseguenza di questa loro autorità gli Ebrei di tutto il mondo, all'infuori dei seguaci del movimento antirabbinico rappresentato soprattutto dai Caraiti, adottarono il diritto talmudico e il sistema talmudico di vita religiosa.

Chiusa ormai con la redazione definitiva del Talmūd babilonese l'età creativa del diritto ebraico, i Gě'ōnīm, oltre a dare coi loro Responsi ai quesiti trasmessi dalle varie parti della diaspora decisioni su casi giuridici o delucidazioni teoriche di difficili passi talmudici, iniziano la serie dei commenti ai testi del Talmūd, e quella delle opere di codificazione destinate all'ordinamento sistematico del materiale halakico. Responsi, commenti e codici furono poi composti in grandissimo numero anche dopo l'età gaonaica, verso la fine della quale lo studio diretto del Talmūd si andò diffondendo anche in nuove sedi, nell'Africa settentrionale e nell'Europa; e venne a formarsi così attraverso i secoli tutta una vasta letteratura in proposito. Lo studio del Talmūd fu una delle principali discipline a cui si dedicarono gli studiosi ebrei; e in certi paesi e in certi tempi, specialmente in Polonia dal sec. XVI fin quasi ai giorni nostri, esso fu l'unica attività intellettuale dell'ambiente ebraico, estesa bensì a vaste cerchie anche all'infuori degli studiosi di professione, ma esclusiva a segno da lasciar nell'ombra la stessa Bibbia.

Il Talmūd palestinese ha avuto assai minore fortuna. Mancando un'autorità come quella dei Gě'ōnīm che valesse a imporlo (il gaonato palestinese non esercitò grande autorità fuori della Terrasanta), fu posto in seconda linea, e fu considerato pressoché soltanto come un sussidio allo studio del Talmūd babilonese. Più che altrove esso fu oggetto di studio e fu tenuto in pregio in Italia, i cui Ebrei per ragioni geografiche furono in tutti i tempi particolarmente legati da rapporti diretti con la Palestina.

Il valore storico del Talmūd, oltre che dalla decisiva influenza da esso esercitata sulla vita religiosa e sociale dell'ebraismo, è costituito anche dalla sua importanza come documento storico del passato. Importanza che naturalmente è da ascriversi al Talmūd palestinese del pari che al babilonese. L'uno e l'altro sono miniere inesauribili per la conoscenza della vita, delle vicende e del pensiero degli Ebrei dagli ultimi tempi dell'età precristiana sino alla fine del sec. V, e conseguentemente anche per lo studio del Nuovo Testamento e del cristianesimo primitivo.

Testi di così difficile interpretazione, e così suscettibili quindi di essere mal compresi da chi non vi avesse dedicato attento studio per molti anni, dovevano dare agevolmente occasione a giudizî discordanti sul loro valore. E specialmente la haggādāh, col suo contenuto spesso ingenuo e superficiale, talvolta addirittura popolaresco, poteva in alcune sue parti porgere l'opportunità di giudizî sfavorevoli. Questo caso si avverava non di rado per parte di quegli Ebrei che, avendo abiurata la religione dei padri, erano per ovvie ragioni psicologiche tratti a mettere in rilievo ciò che nel sistema religioso da essi abbandonato appariva loro censurabile, e soprattutto quei passi talmudici in cui essi trovavano, o credevano di trovare, qualche cosa di opponentesi alla fede cristiana, o di non riguardoso verso di essa. Le loro asserzioni in proposito, data la difficoltà per parte dei non Ebrei di controllarne l'esattezza, furono spesso facilmente accolte, e provocarono ripetutamente divieti, sequestri e abbruciamenti dei libri talmudici. In Francia, il Talmūd fu sequestrato e abbruciato nel 1240, in seguito alle accuse di Niccolò Donin, ebreo convertito al cristianesimo. E in seguito a quelle di un altro convertito, Pablo Christiani, il re d'Aragona impose nel 1263 agli Ebrei del suo stato di sopprimere numerosi passi dai loro esemplari del Talmūd. E nel 1415, in seguito alle accuse sostenute da un altro ex-giudeo, Geronimo di Santa Fé, l'antipapa Benedetto XIII proibiva agli Ebrei lo studio del Talmūd. Al principio del sec. XVI Giovanni Pfefferkorn, anch'egli ebreo passato al cristianesimo, proponeva che fosse proibito agli Ebrei l'uso di qualsiasi libro ebraico che non fosse la Bibbia. Insorse a difesa del Talmūd e degli altri libri ebraici l'umanista Giovanni Reuchlin, e s'iniziò così una fiera controversia (v. reuchlin) nel corso della quale Leone X concesse che fosse stampata a Venezia un'edizione completa del Talmūd. Rinnovate accuse di convertiti indussero l'Inquisizione a proibire il Talmūd nel 1553, e a ordinarne il sequestro e l'abbruciamento; però successivamente il concilio di Trento permetteva di nuovo la stampa del Talmūd, purché ne fossero soppressi i passi incriminabili. Nel secolo XIX il movimento antisemitico riprese e sostenne le vecchie accuse al Talmūd, dando origine a una vasta letteratura polemica, nella quale competenti studiosi cristiani (in particolare H. L. Strack) hanno vigorosamente controbattuto le accuse (cfr. anche: G. F. Moore, Christian writers on Judaism, in Harvard theological Review, XIV, 1921).

Manoscritti. - Pochi manoscritti antichi ci sono pervenuti. Completo, o meglio pressoché completo, è del Talmūd babilonese solo il codice Monacense 95 (riproduzione fotomeccanica a cura di H. L. Strack, Leida 1912). Manoscritti parziali specialmente notevoli: Fiorentino (Bibliot. Naz. Centr.), dell'anno 1176-77; Amburgense 65, del 1184 (riproduzione fotomeccanica a cura di L. Goldschmidt, Berlino 1914). Altri manoscritti sono indicati da H. L. Strack, nella Einleitung, pp. 81-83 (v. Bibl.). Le varianti dei mss. sono state raccolte ed esaminate nell'opera, rimasta incompiuta, di R. Rabbinovicz, Variae lectiones in Mischnam et in Talmud babylonicum (titolo ebraico Diqdūqē Sōfĕrīm, "Minuzie di scribi"), in quindici volumi, Monaco 1868-1886 (più un sedicesimo volume a cura di H. Ehrentreu, Przemyśl 1897).

Del Talmūd palestinese non vi è che un solo manoscritto di notevole ampiezza, lo Scaligeriano 3 di Leida, scritto a Roma nel 1289. Da notarsi ancora il Vaticano ebr. 133 e i frammenti della gĕnīzāh, pubblicati da L. Ginzberg, Yerushalmi Fragments, New York 1909. Raccolta di Varianten und Ergänzungen, da citazioni antiche e da frammenti manoscritti, a cura di B. Ratner, Vienna 1901-1917 (rimasta incompleta).

Edizioni. - Talmūd babilonese (quasi sempre con commenti): dapprima furono stampati, nel sec. XV e al principio del XVI, diversi trattati singoli, in Italia (per primo il trattato Bĕrākōt, Soncino 1483), nella Penisola Iberica, e a Fez. La prima edizione completa è quella surricordata di Venezia 1520-1523, presso Bomberg. Seguono: Venezia, Bomberg, intorno al 1530; ivi, Giustinian, 1546-1551; ivi, Bomberg, 1548. L'edizione cominciata a Sabbioneta nel 1553 non poté esser condotta a termine per le misure decretate e attuate in quell'anno contro il Talmūd. Ristampe si ebbero poi fuori d'Italia: diversi trattati a Lublino fra il 1559 e il 1576, a Salonicco dal 1563 in poi, a Costantinopoli dal 1583 in poi, ecc. A Basilea negli anni 1578-1581 fu stampata un'edizione del Talmūd censurata, in conformità delle disposizioni del concilio di Trento. Seguono una quantità di edizioni in diversi paesi europei, che riproducono le precedenti, fino alle monumentali, come quelle di Vilna, 1880-1886 e successive, che ai consueti commenti ne aggiungono molti in più intorno al testo e dopo il testo. Riproduzione fotomeccanica di una delle ultime edizioni di Vilna, in formato ridotto, Berlino-New York 1925. Da notare che tutte queste edizioni conservano sempre, salvo qualche piccola differenza, la paginazione della prima edizione di Venezia, sicché il Talmūd babilonese si cita di solito per trattato e pagina. Una edizione critica del Talmūd sarebbe un'impresa gigantesca, e per ora non sono stati fatti in tal senso se non tentativi parziali per singoli trattati, che non si possono però considerare edizioni critiche nel vero senso della parola: Makkōt, a cura di M. Friedmann, nelle Verhandlungen del VII Congresso degli orientalisti, Vienna 1888; Bĕrākōt, a cura di W. Pereferkowitsch, Pietroburgo 1909; Ta‛ănīt, a cura di H. Malter, editio minor, Filadelfia 1928; editio maior, New York 1930.

Talmūd palestinese: edizione principe, Venezia, Bomberg, 1523 (riprodotta a Berlino 1925). Seguono quelle di Cracovia 1609, con un breve commento, e di Krotošin 1866. Le edizioni con largo numero di commenti s'iniziarono con quella di Žitomir 1860-67, giungendo fino alle recenti monumentali di Vilna (1922, 1926; riproduzione in formato ridotto, Berlino 1929). Per edizioni parziali o rimaste incomplete vedi la suddetta Einleitung di Strack, p. 85.

Traduzioni. - Talmūd babilonese: in tedesco, di L. Goldschmidt, Berlino-Lipsia-L'Aia 1897-1935; editio minor, senza il testo, in corso di pubblicazione, Berlino 1929 e segg. In inglese, di M. L. Rodkinson (traduzione libera e abbreviata), New York 1896-1903; nuova edizione, Londra 1908. Pure in inglese, ordine IV, a cura di diversi traduttori (E. W. Kirzner, S. Daiches, H. Freedman, W. Slotki, I. Schachter, A. Mishon, A. Cohen [il quale prima aveva pubblicato la traduzione inglese del trattato Bĕrākōt, Cambridge 1921], A. E. Silverstone, H. M. Lazarus, M. H. Segal, I. Israelstam), sotto la direzione di I. Epstein, Londra 1935. Per traduzioni di singoli trattati o di passi scelti, v. Strack, Einleitung, pp. 163-167, e Katalog der Judaica und Hebraica della Stadbibliothek di Francoforte sul Meno, Francoforte sul Meno 1932, pp. 130-132.

Talmūd palestinese: in latino, venti trattati, a cura di B. Ugolino, nel suo Thesaurus antiquitatum sacrarum, XVII, XVIII, XX, XXV, XXX, Venezia 1755-1765. In francese, a cura di M. Schwab, Parigi 1861-1889; seconda edizione del vol. I, ivi 1890 (molto libera e molto abbreviata).

Grammatiche e lessici. - H. L. Strack, Einleitung cit., pp. 168-169. Inoltre: C. Levias, A Grammar of Babylonian Aramaic (in ebraico), New York 1930, M. Schlesinger, Satzlehre der aramäischen Sprache der Babylonischen Talmuds, Lipsia 1928.

Bibl.: H. L. Strack, Einleitung in Talmud und Midraš, 5a ed., Monaco 1921 (ristampa immutata, 1930); M. Mielziner, Introduction to the Talmud, 3a ed., New York, 1925. Per pubblicazioni posteriori v. sopra. In italiano: M. Beilinson e D. Lattes, Il Talmud, scelta di massime, parabole, leggende, Torino 1924; A. Cohen, Il Talmud, traduz. di A. Toaff, Bari 1935.

4/ Reuchlin, Johannes, di Alberto Pincherle (Enciclopedia Italiana, 1936)

REUCHLIN, Johannes. - Umanista, nato il 24 febbraio 1455 a Pforzheim, morto a Bad Liebenzell il 30 giugno 1522. Studiò a Friburgo in Brisgovia, poi seguì un figlio del margravio di Baden a Parigi, ove continuò gli studî letterarî, incominciando quello del greco. In seguito studiò a Basilea, ove divenne baccelliere nel 1475 e maestro nel 1477. Poi si dedicò alla giurisprudenza, a Orléans e a Poitiers; alla fine del 1481 era a Tubinga e nel 1482 accompagnò il conte Everardo il Barbuto del Württemberg in Italia, ove venne a contatto con Lorenzo il Magnifico e col suo circolo, e conobbe Giovanni Argiropulo. Servì il suo signore in diverse missioni (alla dieta di Francoforte del 1486 incontrò Ermolao Barbaro); nel 1490 tornò in Italia con un figlio naturale di Eberardo; nel 1492, a Linz, cominciò ad apprendere l'ebraico da un ebreo di origine italiana.

Morto Everardo, il R. si recò (1496) a Heidelberg e vi divenne precettore dei figli dell'elettore palatino Filippo. Durante la sua vita si può dire che egli sia stato la maggiore autorità in Germania per l'insegnamento dell'ebraico e del greco; questa lingua era da lui pronunziata come gli avevano insegnato i suoi maestri bizantini, cioè secondo la pronunzia, detta poi nelle scuole dell'Occidente reucliniana, in antitesi alla erasmiana, e che è tuttora in uso in Grecia; ed egli la difese contro Erasmo con lo scritto Dialogus de recta latini graecisque sermonis pronuntiatione(1519). Nel 1498 compì un terzo viaggio in Italia, e ne profittò per perfezionarsi nell'ebraico sotto la guida di Obadjah Sforni di Cesena. Tornato in patria, si stabilì a Stoccarda e nel 1502 divenne uno dei "triumviri" della lega sveva. Nel 1513 rinunciò alla carica e nel 1519 divenne professore di greco e di ebraico a Ingolstadt; in seguito alla peste, passò a Tubinga, dove seguitò a insegnare nel 1521-1522.

Il R. ha grande importanza nella storia della cultura, meno per i suoi meriti come scrittore, per es., per le sue commedie (ediz. Holstein, Halle sulla S. 1888), Scenica progymnasmata o Henno (imitazione della Farce de maître Pathelin) e Sergius vel Capitis caput o per le operette grammaticali o per le edizioni (Eschine, Demostene, S. Girolamo), che per essere stato uno degl'introduttorì dello studio dell'ebraico, cioè conoscitore delle tre (non più soltanto due) lingue antiche, necessarie all'intendimento della Bibbia. I Rudimenta linguae hebraicae (1506) sono ancora un'opera elementare, condotta sulla traccia dei lavori di D. Kimchi; ma il De accentibus et orthographia linguae hebraiche (1518) è già un'opera originale e di carattere scientifico. Ma intanto, sulla base dello studio dell'ebraico e delle opere di G. Pico della Mirandola, il R. s'interessò anche alle dottrine mistiche ed esoteriche del giudaismo, della Qabbalāh: frutto di questo interesse sono il De verbo mirifico (1494; sul tetragramma sacro YHWH) e il De arte cabbalistica (1517).

E al suo interesse per gli studî ebraici si deve la famosa polemica, per cui egli è più noto. Un ebreo convertito, J. Pfeffenkorn, aveva ottenuto dall'imperatore Massimiliano un mandato (19 agosto 1509) per la distruzione dei libri ebraici che in qualunque modo urtassero il sentimento dei cristiani. Poi l'imperatore ebbe dei dubbî, e con altro mandato, del 10 novembre, ordinò delle consultazioni. Il R. diede, il 6 ottobre 1510, il suo parere favorevole alla conservazione dei libri filosofici, dei commenti biblici, del Talmūd e della Qabbalāh. Di qui la polemica: lo Pfeffenkorn pubblicò contro il R. un Handspiegel, cui questi rispose con l'Augenspiegel (1511); questo fibro fu mandato all'inquisitore di Colonia, Hochstraten. Seguirono il Brandspiegel dello Pfeffenkorn e la Defensio contra calumniatores suos Colonienses (1513) del R. Della questione si erano intanto impadronite le facoltà teologiche, tutte favorevoli allo Pfeffenkorn, mentre i circoli umanistici, già in lotta contro la scolastica, insorsero in favore del R. Un primo giudizio, a Spira, fu favorevole al R.; ma la questione fu portata alla curia di Roma, ove si trascinò a lungo, e solo nel 1520 si ebbe una sentenza che rovesciò la precedente, riabilitando il Hochstraten. Nel corso della controversia, il R. aveva pubblicato (1514) delle Clarorum virorum epistolae, a lui favorevoli (come, nel 1519, pubblicò le Epistolae illustrium virorum); in contrapposizione apparente a queste, dai circoli umanistici intorno a U. von Hutten (autore di un Triumphus Capnionis, cioè del R.) e a Muziano Rufo uscì, tra il 1515 e il 1517, la feroce satira delle Epistolae obscurorum virorum.

5/ Tannaiti, di Umberto Cassuto (Enciclopedia Italiana, 1937)

TANNAITI (aramaico e neoebraico tannā; plurale neoebraico tannā'īm, dalla radice tnj, "ripetere", poi "studiare", "imparare", quindi "studioso", "insegnante"). - Denominazione dei dottori ebrei dell'epoca della Mishnāh, ossia dall'inizio del sec. I d. C. all'inizio del sec. III. Loro funzione fu quella dello svolgimento e della trasmissione orale della dottrina tradizionale giudaica, quale si era venuta costituendo nell'epoca postesilica, e particolarmente nelle scuole farisaiche, alle quali i più antichi tannaiti appartengono, e delle quali i successivi sono i continuatori. La sede principale dell'attività dei tannaiti fu dapprima Gerusalemme, fino al 70 d. C., quando, nell'imminenza della caduta di Gerusalemme, l'accademia tannaitica centrale fu trasferita a Jamnia. Altre scuole tannaitiche si ebbero, prima e dopo il 70, in altre località della Giudea, quali Bĕrūr Ḥayil, Lidda, Emrnaus, Bĕnē Bĕraq. Più tardi, prima temporaneamente sotto Traiano, e poi definitivamente sotto Adriano, i Tannaiti dovettero trasferire le loro scuole dalla Giudea in Galilea, dove l'accademia centrale ebbe sede successivamente (l'ordine e la cronologia delle varie sedi sono in parte discutibili), a Ūshā, a Shěfar-‛ām, a Bēt Shě‛ārīm, a Seffori, e finalmente a Tiberiade. Il numero dei Tannaiti conosciuto è di circa 270. Essi sono di solito distinti per generazioni, un po' diversamente ripartite dai varî studiosi (alcuni ne contano cinque generazioni, altri sei). Normalmente erano insigniti del titolo di rabbī; il capo dell'accademia centrale aveva il titolo di rabbān (v. rabbī).

I principali tra essi sono i seguenti: prima generazione: 1° gruppo, Rabbān Gamlī'ēl I; 2° gruppo, Rabbān Shim‛ōn figlio di Gamlī'ēl I, Rabbān Yōḥānān b. Zakkay; seconda generazione: 1° gruppo, Rabbān Gamlī'ēl II figlio di Shim‛ōn, Ělī‛ezer b. Hyrkanos, Yěhōshūa, b. Ḥǎnanyāh, El‛āzār b. ‛Ăzaryāh; 2° gruppo, Yishmā‛ēl b. Ělīsha‛, ‛Ăqībā b. Yōsēf, Ṭarfōn (Trifone), Yōsē ha-Gělīlī; terza generazione: Mē'īr, Shim‛ōn b. Yōḥay, Yōsē b. Ḥǎlaftā, Yēhūdāh b. Il‛ay, Rabbān Shim‛on II figlio di Gamlī'ēl II; quarta generazione: Yěhūdāh ha-Nāsī (v. giuda il santo), Symmachos b. Yōsēf, Nātān ha-Bablī; quinta generazione (discepoli di Yěhūdāh ha-Nāsī, rappresentanti uno stadio di passaggio alla successiva categoria dei dotti designati col nome di Amorei [v. āmōrā]): Gamlī'el III figlio di Yěhūdāh ha-Nāsī, Ḥiyyā.

Fuori di Palestina si ebbero Tannaiti in Babilonia (da ricordarsi particolarmente Yěhūdăh b. Bětērā, a Nisibi, seconda generazione) e a Roma (da ricordarsi particolarmente Mattiyyāh b. Ḥērēsh, pure della seconda generazione).

Talvolta il vocabolo tannā ha nella letteratura tradizionale ebraica un altro significato: designa cioè il ripetitore che nell'epoca successiva conoscendo a memoria gl'insegnamenti dei Tannaiti, che erano trasmessi esclusivamente o prevalentemente per tradizione orale, era pronto a riferirli e a esporli a richiesta dei dottori.

Bibl.: H. L. Strack, Einleitung in Talmud und Midraš, 5a ed., Monaco 1921, pp. 3, 116-17, 119, 135, e la bibliografia ivi citata.

6/ Farisei, di Umberto Cassuto (Enciclopedia Italiana, 1932)

FARISEI (ebr. Pĕrūshīm; aramaico Pĕrīshayyā, gr. Φαρισαῖοι). - Con questo nome sono designati gli aderenti al principale tra i partiti del giudaismo negli ultimi tempi dell'età precristiana e al principio dell'età cristiana. Il problema dell'origine dei Farisei è stato ed è molto variamente discusso, ma non può essere considerato definitivamente risolto. Certo è che i Farisei rappresentano la corrente principale fra quelle in cui era venuto evolvendosi il giudaismo postesilico, e che il punto fondamentale che divideva loro dal più notevole dei partiti a loro avversi, quello dei Sadducei, era che essi accettavano e i Sadducei respingevano l'esistenza di una legge orale o tradizionale, accanto alla legge scritta.

Probabilmente dovremo rappresentarci il processo evolutivo nelle sue grandi linee come segue. Dopo Esdra la grande maggioranza del giudaismo palestinese aveva ricostituito la sua vita religiosa e politica sulla base della fedeltà alla Tōrāh, cioè alla legge che Esdra aveva fatto accettare come norma fondamentale; altri indirizzi, come ad esempio quello apocalittico, si erano perpetuati solo in cerchie limitate. Influssi dall'esterno, specialmente dalla civiltà persiana, non potevano non farsi sentire, ma la loro portata era assai ristretta. Molto più notevoli invece furono gl'influssi che durante l'epoca ellenistica venne esercitando la civiltà greca, specialmente nelle classi più elevate e più colte della società giudaica.

Si ebbe così un vero e proprio processo di ellenizzazione, che andò via via allontanando dalla vita secondo la legge, in misura sempre crescente, cerchie sempre più vaste della popolazione giudaica, fino a costituire una minaccia per l'esistenza ulteriore dell'ebraismo, e a provocare una seria reazione sotto la guida della famiglia degli Asmonei, fra i cui seguaci ebbero importanza particolare i Ḥăsīdīm o Asidei, cioè i "pii", il gruppo dei fedeli della legge, devoti osservatori della religione nazionale giudaica. Riuscito vittorioso il movimento di reazione, l'indirizzo ellenizzante scomparve dal seno del giudaismo. Tuttavia, le classi sacerdotali dirigenti, e in particolare gli stessi Asmonei divenuti sovrani dopo la vittoria, sentivano, dati i loro contatti e i loro rapporti con l'estero e date le necessità della vita statale, di non poter circoscrivere il loro pensiero dentro l'esclusivo ambito della Tōrāh, ma di dover tenere conto anche della cultura straniera, e di dovere ispirare i loro atti non solo a considerazioni religiose ma anche a considerazioni politiche. I seguaci di questo indirizzo furono detti Sadducei. Per contro le vaste cerchie popolari, tradizionalmente fedeli alla legge, ignoravano completamente ogni elemento di cultura straniera e s'ispiravano nella loro condotta unicamente a criterî religiosi. E ciò vale non soltanto per le cerchie meno colte, ma anche per la grande maggioranza dei sapienti, che ora, dopo il trionfo degli Asmonei, provenivano in prevalenza dagli strati popolari. Era naturale che questi dottori della legge, provenienti dal popolo, si sentissero legati da profondo affetto e da reverenza a quelle costumanze popolari e a quelle credenze popolari a cui essi e i loro progenitori erano abituati fin dall'infanzia.

Anche se queste costumanze e queste credenze non erano accolte e consacrate nella Tōrāh scritta, essi si sentivano tratti a considerarle egualmente obbligatorie, e amavano ricollegarle, mediante un'esegesi più o meno arbitraria, col testo biblico. Così si venne formando il sistema della legge orale accanto alla legge scritta. Coloro che seguirono questo indirizzo furono designati, a quanto pare primamente dai loro avversarî, col nome di Farisei, oggi variamente interpretato (i più vi vedono il senso di "separati", intendendo però questo vocabolo in varî modi: "coloro che si separano da ciò che è straniero", ovvero "da ciò che non è conforme alla legge", ovvero "da ciò che è impuro", ovvero "dai seguaci di altri indirizzi del giudaismo", ovvero ancora "coloro che si sono ritirati dal Sinedrio", o "ne sono stati cacciati"; altri intende il vocabolo, da un altro significato del verbo pārash, nel senso di "esplicatori", "interpreti", cioè "coloro che interpretano la legge scritta secondo i loro metodi particolari"). Era naturale che gli aristocratici Sadducei non volessero in alcun modo consentire ad accogliere le concezioni popolari rappresentate in questa "tradizione degli antichi". Le masse popolari invece seguivano fedelmente quei dottori farisei che, usciti dal loro seno, davano alle costumanze a loro care la consacrazione della religione ufficiale. Che i Farisei siano da considerarsi i continuatori degli Asidei, come spesso si afferma, può esser vero nel senso che la loro posizione veniva in parte ad essere analoga a quella che all'epoca loro avevano rappresentato gli Asidei, e che quindi l'indirizzo degli Asidei sembra aver contribuito alla formazione del pensiero farisaico.

Una precisa determinazione del tempo e del modo in cui il partito dei Farisei si costituì, come quella che è stata tentata congetturando una scissione che sarebbe avvenuta in seno al Sinedrio verso il 175 a. C., fra rappresentanti dell'aristocrazia sacerdotale e rappresentanti delle classi popolari, non ha sufficiente base nei dati di fatto; è invece assai probabile che il sistema farisaico si sia venuto formando con un lento processo a poco a poco. Anche i varî tentativi fatti per definire con una formula sintetica le dottrine e il programma del partito farisaico sono poco persuasivi: si è parlato, ad esempio, di partito democratico progressista, d'indirizzo religioso alieno dalla politica, di partito politico antiasmonaico, di partito classistico urbano contrapposto all'aristocrazia rurale, e così via dicendo; ma sono tutte concezioni unilaterali che non esauriscono il contenuto del farisaismo. Piuttosto che cercare di racchiudere l'essenza del farisaismo in una formula semplicistica, converrà quindi delineare in breve la sua dottrina e il suo sistema di vita.

La concezione di Dio presso i Farisei è quella che essi apprendevano dall'Antico Testamento: Dio è l'unico signore dell'universo, da Lui creato all'inizio dei tempi e da Lui costantemente guidato con giustizia infallibile di re e con amore profondo di padre. Fondamenti della religione sono: l'amor di Dio, esplicantesi nell'osservanza della legge che è l'espressione della sua volontà; e l'amore del prossimo, i cui doveri si compendiano nella massima: "Ciò che a te non piace non fare ad altri". L'uomo è responsabile delle sue azioni, perché gli è concessa la libertà del volere, principio che i Farisei ammettevano insieme con quello della preveggenza divina senza porsi il problema filosofico del contrasto fra queste due concezioni. Data questa responsabilità, la giustizia infallibile di Dio rimerita in questa vita o al di là di essa le opere buone degli uomini, i quali però non debbono compierle in vista del guiderdone; e del pari punisce le loro colpe, a meno che non intervengano il pentimento e la penitenza. Le manchevolezze della vita religiosa e morale e le ingiustizie sociali e politiche saranno sanate con l'avvento dell'età messianica e con l'instaurazione del regno di Dio; e i giusti che la morte abbia colpito prima del nuovo ordine di cose saranno allora richiamati alla vita affinché possano anch'essi partecipare ai benefizî da Dio elargiti all'umanità redenta. Però, più che a concezioni teoriche e a determinate credenze, i Farisei davano peso alle azioni: il loro non era un sistema di credenze religiose, ma piuttosto un sistema di norme di vita. La legge, alla cui osservanza essi tenevano scrupolosamente, regolava con norme fisse pressoché tutti i momenti dell'esistenza dell'uomo ebreo. Il culto, in addietro pressoché esclusivamente limitato alla cerchia sacerdotale e all'ambiente del santuario centrale, diventa nel sistema farisaico prevalentemente personale e familiare. Il sabato e i giorni solenni, consacrati in ogni famiglia con la cerimonia del Qiddūsh, e celebrati con riti speciali da ogni singolo, le preghiere quotidiane della mattina e della sera, le varie benedizioni destinate a render grazie a Dio per ciascuno dei suoi doni, il culto sinagogale diffuso in ogni centro abitato, e i numerosi riti stabiliti per determinati momenti e per determinate occasioni, costituivano per il seguace del sistema farisaico una continua disciplina di vita, minutamente regolata da norme precise. Tale disciplina non era sentita, come poteva apparire a chi giudicasse dal di fuori, quale un peso, bensì quale una spontanea ricerca dei mezzi atti a esprimere la propria costante devozione a Dio; e poiché era liberamente accettata, la sua attuazione diventava una gioia dello spirito. Il valore degli atti religiosi si considerava condizionato dall'intenzione (kawwānāh) che li accompagna.

Politicamente i Farisei erano, a quanto sembra, disposti in massima ad accettare qualsiasi governo, purché esso rispettasse e lasciasse rispettare le norme di vita stabilite dalla Tōrāh, pronti invece a contrapporsi all'autorità, e occorrendo a ribellarsi con la forza, in caso contrario. Quando essi ci appaiono per la prima volta nei testi storici li vediamo contrapporsi a Giovanni Ircano (135-104) perché egli non era ai loro occhi dotato delle qualità necessarie a un Sommo Sacerdote: cosa che indusse Ircano a seguire ancor più decisamente l'indirizzo sadduceo. Tale atteggiamento fu continuato dai suoi figli e successori Aristobulo I (104-103) e Alessandro Janneo (103-76). Quest'ultimo, funzionando una volta nel Santuario durante la festa delle Capanne, fu bersagliato dal popolo coi cedri rituali, probabilmente perché aveva celebrato il rito secondo le norme sadducee anziché secondo quelle farisee; oltraggio che egli vendicò facendo fare dai suoi soldati strage del popolo. Dopo la sua morte però, a quanto pare per raccomandazione di lui stesso, la moglie Salome Alessandra che gli successe (76-67) si riaccostò ai Farisei, i quali cominciarono ad avere una notevole influenza politica. I sentimenti dei Farisei di fronte agli avvenimenti politici dell'epoca di Pompeo si rispecchiano nei Salmi di Salomone, composti in quel torno di tempo. L'ascendente che i Farisei esercitavano sul popolo fece sì che essi venissero acquistando sempre maggiore preponderanza nella vita religiosa giudaica; e in pratica le loro regole erano seguite anche dai Sadducei, non solo nel servizio sinagogale, ma anche, durante l'ultimo decennio della sua esistenza, nel Santuario di Gerusalemme.

Alla lotta contro i Romani iniziatasi nel 66 d. C. alcuni dei Farisei parteciparono attivamente (se gli Zeloti costituissero un'ala del farisaismo o no, è cosa variamente giudicata); altri invece seguirono l'indirizzo moderato. Distrutto lo stato giudaico, i partiti cessarono di esistere; l'ordinamento della vita religiosa e sociale dei superstiti fu però opera dei dottori farisei, sicché il giudaismo quale si venne foggiando allora ebbe carattere pressoché interamente conforme al sistema farisaico; e tale esso si è mantenuto anche in seguito attraverso i secoli.

Dalle invettive di Gesù Cristo contro gl'ipocriti tra i Farisei: "guai a voi scribi e farisei ipocriti" (Matteo, XXIII, 23 e altri passi) è derivato l'uso di designare con la parola fariseo gl'ipocriti e coloro che badano più alla forma che alla sostanza delle azioni.

Bibl.: La vastissima biografia sui Farisei si trova indicata in E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, II, 4ª ed., Lipsia 1907, p. 447 segg.; J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edimburgo 1917, IX, pp. 831-836; G. F. Moore, Judaism in the first centuries of the Christian era, III, Cambridge 1930, p. 25. Da aggiungersi: I. Abrahams, Studies in Pharisaism and the Gospels, Cambridge (Mass.) 1917-1924; L. Ginzberg, Eine unbekannte jüdische Sekte, New York 1922; J. Z. Lauterbach, in Hebrew Union College Annual, IV, pp. 173-205; VI, pp. 69-139. In italiano è da segnalarsi la traduzione dell'opera di F. T. Herford, I Farisei, Bari 1925.

7/ Rabbī, di Umberto Cassuto (Enciclopedia Italiana, 1935)

RABBĪ (ebraico e aramaico rabbī, greco ῥαββί, ῥαββεί). - Titolo onorifico dei dottori ebrei, costituito dal sostantivo rab, "maestro", e dal suffisso pronominale di prima persona singolare: quindi "mio maestro" (cfr. l'italiano "monsignore"). Il vocabolo rab è in origine un aggettivo, significante "grande"; sostantivato, acquista il valore di "padrone", "signore" (ad es., nella Mishnāh, Sukkāh, II, 9; Giṭṭīn, IV, 4; Ābōt, I, 3), e quello di "maestro" (già presso R. Yĕhōshūa‛ ben Pĕraḥyāh [circa 110 a. C.], Mishnāh, Ābōt, I, 6). Col suffisso pronominale di prima persona comincia tosto ad essere adoperato costantemente quale vocativo, come espressione riguardosa, nel rivolger la parola a un maestro. Gli esempî di tale uso sono frequenti nella letteratura rabbinica e nel Nuovo Testamento, nel quale il vocabolo appare più volte, sia nella sua forma semitica semplicemente trascritta in caratteri greci come sopra indicato (ad es. Matteo, XXVI, 25, 49), sia sostituito da una traduzione greca (κύριε, ἐπιστάτα, διδάσκαλε); in Giov. I, 38, la forma originale è accompagnata dalla traduzione (‛Ραββί [-εί], ὃ λέγεται μεϑερμηνευόμενον διδάσκαλε). Nella seconda metà del sec. I il termine rabbī diventa il titolo ufficiale dei dottori, ai quali veniva conferito solennemente con l'ordinazione e l'imposizione delle mani. Il nome di chi è stato insignito del titolo è di regola costantemente preceduto da esso (rabbī Tale, come in italiano il dottor Tale). Il titolo viene così ad essere usato anche all'infuori del vocativo, e il suffisso pronominale in esso contenuto perde il suo significato originario. Quello dei dottori a cui era affidata la presidenza dell'accademia aveva di solito il titolo di rabbān, che conseguentemente era considerato superiore a quello di rabbī. Rabbān è un nome del tipo qatlān, ossia foggiato con la desinenza nominale ān, e il plurale si fa solo da questo, e non da rab: rabbānīm "maestri", "dottori" (meno bene altri vi vede il consueto nome rab, col suffisso pronominale aramaico di 1ª persona plur., "il nostro maestro"). Non tutti però i presidenti di accademia ebbero questo titolo: ad esempio Yĕhūdāh ha-Nāsī o Giuda il Santo, redattore della Mishnāh, era insignito semplicemente del titolo di rabbī, anzi viene spesso designato come rabbī senza l'aggiunta del suo nome (cioè "il maestro" per antonomasia), ovvero come rabbēnū ha-qādōsh, "il nostro santo maestro". Naturalmente, anche dopo l'istituzione dei titoli, il vocativo rabbī senza il nome personale continuò ad essere usato per tutti i maestri, anche per quelli che non erano stati ordinati ed erano quindi privi di un titolo ufficiale (quale, ad es., Naḥūm di Gimzō, Talm. babil., Ta‛ănīt, f. 21ª), e per i capi d'accademia insigniti del titolo di rabbān (ad esempio, per Rabbān Yōḥānān ben Zakkay, Ābōt dĕ-Rabbī Nātān, 14).

Il vocabolo ῥαββουνί (varianti ῥαββωνί, -εί), che si trova pure nel Nuovo Testamento (Marco, 51; Giov., 16), ci presenta, unito col suffisso pronominale di prima persona singolare, il sostantivo rabbōn (posteriormente ribbōn), altra forma della stessa radice, usata nel senso di "signore", "padrone". Esso vale quindi "signor mio", "padrone mio".

Come l'a di rabbōn passa poi ad i in ribbōn, così succede, almeno in determinati luoghi, per l'a di rabbī: la forma ribbī è attestata da manoscritti yemeniti e dalla tradizione degli ebrei italiani. Alcuni manoscritti ebraici italiani presentano la vocalizzazione rebbī; e la forma βηρέβι, corrispondente ad un originario bar rabbī, è attestata da iscrizioni greche giudaiche. In un'iscrizione latina giudaica dell'Italia meridionale troviamo la forma plurale rebbites.

Mentre in Palestina il titolo ufficiale dei dottori era quello di rabbī, nelle scuole babilonesi vigeva invece il titolo di rab, senza il suffisso pronominale. Rab per eccellenza era detto Abbā Arīkā, discepolo del surricordato Giuda il Santo.

Dopo l'epoca talmudica i titoli di rabbī e di rab cessano di avere valore ufficiale: quello di rabbān cessa addirittura di esistere, come cessa, salvo a riprendere più tardi in qualche ambiente, p. esempio presso i Sefarditi, l'istituto dell'ordinazione mediante l'imposizione delle mani. Tuttavia rabbī e rab vengono ancora usati come denominazioni onorifiche per i dottori ebrei, per lo più accompagnati da altri titoli, che talvolta invece vengono a sostituirli (ad es., rabbēnū, mōrēnū, "nostro insegnante", "nostro maestro", "nostro dottore"); non di rado entrano a far parte di complesse formule onorifiche, quale quella, frequente in Italia negli ultimi secoli, di kĕbōd mōrēnū hā-rab rabbēnū, abbreviato kmhrr ("l'onorando nostro insegnante, il dottore nostro maestro"). Rabbī (o ribbī secondo la più tarda pronunzia) da solo diventa a poco a poco designazione onorifica per qualsiasi uomo, come "signore" nell'italiano moderno.

Da rabbī (forse attraverso una contaminazione con forme come rabbān e rabbōn) derivano il greco ῥαββῖνος e il latino rabbinus, da cui l'italiano rabbinoe gli analoghi vocaboli delle altre lingue moderne. Nell'ebraico moderno si adopera per "rabbino" il vocabolo rab, plurale rabbānīm.

Bibl.: L. Löw, Gesammelte Schriften, Szegedin 1889-1900, IV, p. 211 segg.; G. Dalman, Die Worte Jesu, Lipsia 1898, pp. 266 seg., 272 segg.; E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 3ª ed., II, Lipsia 1898, p. 315 segg.; H. L. Strack e P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Monaco 1922-28, I, p. 916 segg.; II, p. 25; G. Foot Moore, Judaism in the first Century of the Christian Era, Cambride 1927-30, I, p. 43 seg.; III, p. 15 segg.

8/ Sadducei, di Umberto Cassuto (Enciclopedia Italiana, 1936)

SADDUCEI. - Nome di uno dei partiti del giudaismo negli ultimi tempi dell'età precristiana e al principio dell'età cristiana. Come del partito avverso dei Farisei, così anche di quello dei Sadducei è assai problematica l'origine. Certo è che il partito sadduceo era quello delle classi ricche e dirigenti, costituite principalmente di sacerdoti e aperte alle correnti della cultura internazionale, e che il punto fondamentale di dottrina che divideva i Sadducei dai Farisei, partito popolare abituato invece a racchiudersi quasi esclusivamente nell'ambito della cultura patria giudaica, era la negazione della validità di quella "legge orale", o tradizionale, che i Farisei consideravano obbligatoria al pari della legge biblica scritta. Collegando fra loro questi dati, dovremo probabilmente immaginarci come segue il processo storico attraverso il quale vennero a costituirsi e a contrapporsi i due partiti. Quando la lotta intrapresa dagli elementi fedeli alla religione giudaica nazionale, sotto la guida degli Asmonei, per reagire contro l'indirizzo ellenizzante che era divenuto una seria minaccia per l'esistenza ulteriore dell'ebraismo, si concluse vittoriosamente, la tendenza all'ellenizzazione radicale fu bensì troncata per sempre, ma tuttavia i dissensi religiosi ricomparvero tosto. Le cerchie popolari, ormai entusiasticamente legate a quel sistema nazionale di vita religiosa per la cui conservazione avevano combattuto e vinto, erano tratte a considerare parte integrante di questo sistema, insieme con le norme della legge biblica, anche quelle costumanze e credenze popolari, a cui esse erano tradizionalmente abituate; e i dottori Farisei che provenivano per la più gran parte da queste cerchie si sentivano anch'essi avvinti da profondo affetto e da intima reverenza a tali costumanze e credenze, fino a ritenerle, anche se non erano state raccolte e consacrate nella Torah scritta, egualmente obbligatorie come "tradizione degli antichi" o come "legge orale". E poiché queste cerchie popolari, e con esse i dottori Farisei, nella loro semplice vita restavano lontani dalla politica e dai rapporti internazionali, era loro possibile ignorare deliberatamente presso che ogni elemento di cultura straniera o comunque profana, e ispirarsi nella loro condotta unicamente a criterî religiosi. Invece, era ovvio che le classi aristocratiche non acconsentissero alla consacrazione delle concezioni popolari accolte dai Farisei come "tradizione degli antichi", e che esse si limitassero invece a dare valore a ciò che era esplicitamente contenuto nella legge scritta, ormai accettata come codice sacro del giudaismo. D'altra parte, era naturale che queste classi dirigenti, e con esse gli stessi Asmonei divenuti sovrani, dovessero, dati i loro rapporti con l'estero e le necessità della vita statale, giudicare impossibile il circoscrivere il loro pensiero nell'esclusivo ambito della Torah, chiudendosi del tutto agl'influssi della cultura straniera e alle considerazioni di ordine politico e lasciandosi guidare soltanto da considerazioni d'ordine religioso. Così, per un graduale e spontaneo processo, si sarà venuto formando a poco a poco il contrasto fra i Farisei e i Sadducei, col quale venivano a ricomparire di nuovo, se pure con minore asprezza e con minore distanza fra le due posizioni, dissensi simili a quelli precedenti fra i fedeli seguaci della religione giudaica e i fautori dell'ellenizzazione. Non è probabile che l'origine debba essere ricercata in un singolo fatto determinato, come alcuno vorrebbe, congetturando una scissione che sarebbe avvenuta in seno al sinedrio, verso il 175 a. C., fra rappresentanti dell'aristocrazia sacerdotale e rappresentanti delle classi popolari.

Il nome Sadducei (ebr. Saddūqīm, gr. Σαδδουκαῖοι) non deriva, come fu da alcuni supposto, dall'aggettivo ebraico ṣaddīq ("giusto", "retto"), nel qual caso mal ci potremmo spiegare la vocale u, ma piuttosto da un nome proprio, che nella Bibbia è vocalizzato Ṣādōqma la cui pronunzia Ṣaddūq è attestata dai LXX, almeno per i libri di Ezechiele, Ezra, Nehemia (la recensione di Luciano ha dovunque Σαδδούκ) e da antichi manoscritti vocalizzati della Mishnāh. L'uomo che così diede il nome al partito non era, come suppone una tarda leggenda rabbinica, uno dei dottori che fraintendendo un insegnamento del suo maestro Antigono di Sōkōh ne ricavò una dottrina eretica, e neppure un qualche sconosciuto Ṣaddūq fondatore del partito, ma piuttosto il capostipite dell'antica famiglia sacerdotale dei "figli di Ṣādōq", che, secondo il programma ideale della costituzione di Ezechiele, doveva essere l'unica famiglia esercitante il sacerdozio nella Giudea rinnovata, e che di fatto fu, se non l'unica, la preponderante. Onde dire Sadducei valeva quanto dire appartenenti al partito della schiatta sacerdotale dominante.

Della dottrina dei sadducei e del loro sistema di vita non abbiamo la possibilità di tracciare un quadro preciso e particolareggiato come ci è dato fare per i Farisei, perché, mentre per questi abbiamo amplissime notizie nella vasta letteratura rabbinica, che è appunto il prodotto dell'attività delle scuole farisaiche e di quelle che le continuarono, dall'ambiente dei Sadducei non ci è pervenuto nessun testo. Non che essi non possedessero loro insegnamenti e loro testi. È assai probabile che, sebbene essi respingessero la tradizione farisaica, si fosse però formata anche presso di loro una dottrina relativa all'interpretazione e all'applicazione della legge biblica (esempî della hălākāh sadducea si trovano citati qua e là nella letteratura rabbinica); e questa dottrina, per quanto non dovesse essere rigidamente fissa (se è vero quel che ci riferisce Giuseppe Flavio, che i Sadducei consideravano un pregio l'esprimere apertamente il dissenso dai proprî maestri), sarà stata certo depositata in testi scritti. Uno di questi sarà da vedersi nel sĕfar gĕzērāta che è ricordato in un testo rabbinico. Ma questa letteratura sadducea è andata perduta. E il cosiddetto "scritto di Damasco", scoperto dallo Schechter nella gĕnizāh del Cairo e da lui pubblicato (1910), non sarà certo un prodotto del classico partito sadduceo, ma tutt'al più di una diramazione di esso o di un gruppo religioso ad esso affine, e comunque presenta notevoli concordanze col farisaismo, sicché scarsa luce può darci. L'attribuzione poi, da alcuni sostenuta, di libri come l'Ecclesiaste o l'Ecclesiastico o il I Maccabei ad autori sadducei, è troppo ipotetica per poter servire di base per costruzioni ulteriori.

Alcune notizie sulla dottrina dei Sadducei ci sono date da Giuseppe Flavio, ma esse non possono essere accolte se non con qualche riserva, non solo perché Giuseppe, essendo fariseo, era un avversario dei sadducei, ma anche e più perché egli, scrivendo per il pubblico greco e romano, si vale nella sua esposizione di colori tratti dalla cultura classica, e presenta i partiti dell'ebraismo quasi come scuole filosofiche. Gli elementi che egli ci porge si possono riassumere nei seguenti punti:

1. I Sadducei negano recisamente l'esistenza del destino (εἱμαρμένη) e la prescienza divina, ammettendo integra nell'uomo la libertà del volere e la facoltà di scegliere fra l'operare il bene e l'operare il male, e quindi di attrarre su sé come giusta sanzione, il benessere o la sventura.

2. Negano altresì (e questa negazione ci apparirà logica conseguenza del loro pensiero circa le sanzioni in questa vita) l'esistenza di punizioni e di premi nell'Ade, e addirittura la persistenza dell'anima dopo la morte del corpo.

3. Negano anche che da Dio possa provenire il male (e ciò pure sta in rapporto logico col loro porre l'origine del male nelle cattive azioni dell'uomo). Il secondo punto è espresso in modo più conforme alle genuine idee del giudaismo nel Nuovo Testamento (Matt., XXII, 23; Marc., XII, 18; Luc., XX, 27; Atti, XXIII, 8; cfr. IV, 1-2), che riferisce essere negata dai Sadducei la resurrezione dei morti (cfr. Mishnāh, Bĕrākōt, IX, 5, e Talmud babil., Sanhedrin, f. 90 b). In Atti, XXIII, 8, si aggiunge ancora che essi negano l'esistenza degli angeli e degli spiriti.

Più assai che le divergenze dogmatiche, le quali nell'ambito del giudaismo hanno un'importanza secondaria, dovevano essere importanti per i contrasti e per le polemiche fra i Sadducei e i Farisei le divergenze relative alla hălākāh, ossia alle norme giuridiche e rituali. Però i su accennati esempî di hălākàh sadducea menzionati nella letteratura rabbinica, appunto perché sporadici e casuali, non si prestano ad essere collegati in unità e a darci modo di ricavarne nozioni precise circa il sistema giuridico e rituale sadduceo, all'infuori del principio fondamentale consistente nella negazione della "tradizione degli antichi".

Conseguentemente, data la mancanza di testi provenienti dagli stessi Sadducei, e dato il carattere impreciso o sporadico delle notizie che a loro riguardo abbiamo a nostra disposizione, dobbiamo andare molto cauti prima di osar di racchiudere i loro principî e i loro programmi, come alcuni hanno tentato, in una formula sintetica. È stato pensato di poter definire i Sadducei come conservatori opponentisi alle innovazioni, o come propugnatori del carattere profano del popolo giudaico, o come un partito politico filoasmonaico, o come un'aristocrazia rurale contrapposta a un partito classistico urbano, ecc., ma tali formule non fanno che generalizzare un qualche particolare, e se anche corrispondono ad alcunché effettivamente trovantesi nel sadduceismo, non ne esauriscono certo il contenuto dottrinale e programmatico.

L'importanza politica del sadduceismo nello stato giudaico comincia con Giovanni Ircano. La famiglia di lui, originariamente appartenente al sacerdozio di provincia, era stata per il passato vicina al popolo, ed egli stesso aveva nella prima parte della sua vita aderito all'indirizzo popolare dei Farisei; ma, come è facilmente comprensibile, data la sua vigorosa politica di espansione che richiedeva un'assai maggiore libertà di movimenti e un'assai più larga valutazione dei motivi politici di quel che potesse esser consentito dal farisaismo, a un certo momento egli passò all'indirizzo sadduceo. Il partito sadduceo divenne così il partito di governo, e tale si mantenne anche sotto i successivi Asmonei (salvo un breve periodo di reazione sotto Alessandra). Anche nel periodo erodiano e romano l'aristocrazia sadducea conservò la preminenza, e i sommi sacerdoti appartennero al partito sadduceo. Però, se nella politica i Sadducei ebbero il predominio, nella vita spirituale andarono sempre più prevalendo i Farisei, tanto che nell'esercizio della giustizia e nella prassi del culto gli stessi magistrati e sacerdoti sadducei dovevano, almeno negli ultimi tempi dello stato giudaico, conformarsi all'insegnamento delle scuole farisaiche, perché altrimenti non sarebbero stati tollerati dal popolo. Con la caduta dello stato il sadduceismo, partito essenzialmente politico, scomparve. È tuttavia probabile che in qualche cerchia ristretta e isolata le sue dottrine religiose si siano continuate ancora per secoli, forse non senza influsso sul sorgere e sullo svilupparsi delle sette antirabbiniche medievali.

Bibl.: E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, II, 4ª ed., Lipsia 1907, par. 26; J. Bonsirven, Le judaīsme palestinien au temps de Jésus-Christ, Parigi 1935, passim; e la bibliografia citata in queste opere (copiose indicazioni bibl. anche presso G. F. Moore, Judaism, III, Cambridge 1930, p. 25).

9/ Giuda il Santo, di Umberto Cassuto (Enciclopedia Italiana, 1933)