«Un decano degli ebrei può essere condannato. Anzi, deve essere condannato. Ma non può essere giudicato, perché nessuno può mettersi nei suoi panni». I panni dell'ultimo degli ingiusti, di Sergio Luzzatto. Una recensione al documentario di Claude Lanzmann su Benjamin Murmelstein, decano del ghetto di Theresienstadt

Riprendiamo da Il Sole 24 Ore del 18/1/2015 una recensione di Sergio Luzzatto. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, vedi la mostra on-line Voci dalla Shoah.

Il Centro culturale Gli scritti (5/4/2015)

Dove collocarlo, verso l'alto o verso il basso, nella «vasta fascia di coscienze grigie che sta fra i grandi del male e le vittime pure»? «È difficile dire: lui solo lo potrebbe chiarire se potesse parlare davanti a noi, magari mentendo, come forse sempre mentiva; ci aiuterebbe a comprenderlo, come ogni imputato aiuta il suo giudice, e lo aiuta anche se non vuole, anche se mente, perché la capacità dell'uomo di recitare una parte non è illimitata».

Così scriveva Primo Levi - sulla «Stampa» del 20 novembre 1977 - a proposito di Chaim Rumkowski. Il più equivoco fra gli ebrei d'Europa coinvolti e travolti dalla Soluzione finale. Il presidente del Consiglio degli Anziani di Lodz, che dal 1939 al '44 resse il ghetto della città polacca quale improbabile «Re dei Giudei» prima di finire a sua volta gasato ad Auschwitz, come i miserevoli suoi sudditi. Colui di cui Levi avrebbe fatto, ne I sommersi e i salvati, l'incarnazione stessa della «zona grigia».

L'ultimo degli ingiusti, il film

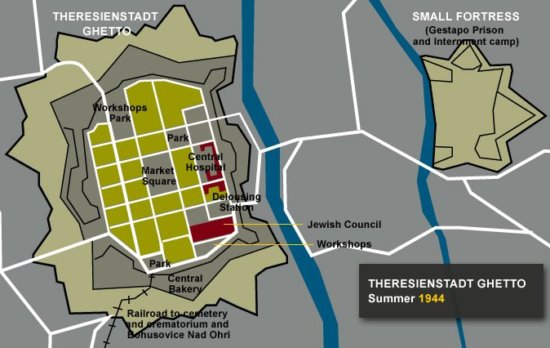

Ma c'era qualcosa che Levi, interrogandosi su Rumkowski nel 1977, non poteva sapere e forse neppure immaginare. Che appena due anni prima, nel 1975, l'equivoco presidente di un altro ghetto ebraico, quello boemo di Theresienstadt, aveva effettivamente parlato. Il rabbino Benjamin Murmelstein, già enfant prodige della comunità israelitica di Vienna, era l'unico fra i decani dei ghetti d'Europa che fosse sopravvissuto alla Shoah. Processato dalle autorità cecoslovacche all'indomani della Liberazione, assolto nel 1946, si era stabilito a Roma con moglie e figlio. Entro la sorda ostilità della comunità ebraica locale, si era rifatto una piccola vita non più da guida spirituale, ma da commerciante di mobili. E nel 1975 un Murmelstein ormai settantenne era stato lungamente intervistato da un giovanile cinquantenne parigino, un giornalista arrivato a Roma dritto dritto dalle redazioni buone della Rive gauche: Claude Lanzmann, che iniziava allora a preparare il suo epocale documentario del 1985, Shoah.

Senonché si è dovuto attendere altri quarant'anni o quasi perché le parole di Benjamin Murmelstein diventassero infine ascoltatili; perché questo superstite Re dei Giudei potesse infine (secondo la formulazione di Primo Levi) «chiarire» parlando «davanti a noi», «magari mentendo, come forse sempre mentiva». Si è dovuto attendere il documentario di Lanzmann uscito in Francia nel 2013, Le dernier des injustes, di cui Sidra pubblica ora - primo editore al mondo - il testo integrale. L'ultimo degli ingiusti suona come una provocazione fin dal titolo. Ed è Murmelstein stesso a definirsi così, rovesciando il titolo di un romanzo di André Schwarz-Bart, L'ultimo dei giusti.

È Murmelstein che decide di interpretare davanti alla cinepresa di Lanzmann un ruolo faustiano e mefistofelico insieme: quello dell'ebreo che ha venduto l'anima ai nazisti per scoprire il modo di salvare gli ebrei, oltreché per salvare se medesimo. Senz'altro contraddittorio che qualche blanda replica dell'intervistatore (diversamente che nel coro di testimonianze raccolte in Shoah, questa tragedia è un monologo), l'intervistato si lancia in un'apologia che non lascia spazio al minimo dubbio né alla minima autocritica. Secondo Murmelstein, Murmelstein ha avuto sempre ragione.

Shoah

L'ha avuta fin dagli anni di Vienna, 1938-41, quando da dirigente della comunità israelitica è stato il principale collaboratore di Adolf Eichmann nell'organizzare l'emigrazione di decine di migliaia di ebrei (tra cui Sigmund Freud) verso l'Inghilterra o altrove, comunque fuori dal Terzo Reich. E ancora Murmelstein ha avuto ragione - assicura Murmelstein - negli anni di Theresienstadt, 1943-1945, quando prima da dirigente poi da presidente degli Anziani ha gestito con mano di ferro il ghetto-modello di Boemia, un'anticamera di Auschwitz spacciata dai nazisti come buen ritiro per ebrei della terza età.

Il suo scopo era quello, semplicemente, di far durare le cose il più possibile: fino all'inevitabile sconfitta di Hitler e al sospirato arrivo dei liberatori. A costo di allestire insieme con le SS, periodicamente, convogli di deportati verso i lager della vicina Polonia. A costo di organizzare un «abbellimento» del ghetto per gettare fumo negli occhi ai delegati della Croce Rossa internazionale. A costo di assistere i nazisti nella produzione di un film di propaganda sulla vita libera e serena dei morituri (il film che W.G. Sebald porrà al centro, oltre mezzo secolo dopo, della memorabile sua discesa agli inferi del Novecento, Austerlitz).

Alle orecchie di Claude Lanzmann, già nel 1975 gli argomenti di Benjamin Murmelstein riuscirono talmente persuasivi da meritare all'ex decano di Theresienstadt - è la scena finale dell' Ultimo degli ingiusti - un abbraccio sotto l'Arco di Tito. Decenni più tardi, per riabilitare Murmelstein agli occhi della posterità Lanzmann ha scelto di costruire un documentario che per molti aspetti, dall'uso di immagini d'archivio all'onnipresenza del regista sullo schermo, fino al tono generale del film, meno scabro che polemico, appare l'opposto di Shoah.

E oggi, nella pagina da lui premessa al libro di Sidra, Lanzmann sceglie di attaccare frontalmente gli ebrei italiani detrattori di Murmelstein, denunciando senza mezzi termini «la stupidità delle accuse dei suoi correligionari». «Questa vergognosa idiozia toccò il suo apice quando, alla morte di Murmelstein [nel 1989], il rabbino capo di Roma [Elio Toaff] rifiutò di dargli sepoltura nel cuore del cimitero ebraico della Città Eterna, relegandolo al limitare delle tombe come si faceva un tempo con i suicidi».

L'adesione di Lanzmann alle ragioni di Murmelstein è così piena e totale che anche le sparate più grosse dell'ex decano di Theresienstadt restano qui non contraddette, invendicate. Come quando Murmelstein arriva a sostenere che nulla si potesse sapere nel ghetto boemo, neppure alla fine, sul funzionamento di Auschwitz quale campo di sterminio. Né Lanzmann si preoccupa di ricordare, nella loro asciutta eloquenza, i numeri finali di Theresienstadt. Trentatremila ebrei morti di privazioni all'interno del ghetto (tra loro, Dolfi Freud: sorella di quel Sigmund beffardamente evocato da Murmelstein nella scena finale); ottantottomila deportati ad Auschwitz o nei lager dei dintorni (fra loro Paula e Marie, altre sorelle di Freud). Altrettante vittime per le quali il Murmelstein del 1975, parlando con Lanzmann dalla terrazza di un albergo sui tetti di Roma, non ha una singola parola di pietà.

Eppure, bisogna oggi riconoscere come e quanto il Claude Lanzmann del 1975 - nel momento in cui abbracciava le ragioni, e perfino le spalle di Benjamin Murmelstein - fosse in anticipo sui tempi della storia. Bisogna riconoscere come fosse sensibile e quanto fosse lucido nel rigettare una rappresentazione storica che si era imposta in Occidente a partire dal 1963, dopo il famoso reportage di Hannah Arendt dalla Gerusalemme del processo Eichmann: la rappresentazione dei decani dei Consigli degli Anziani quali figure fondamentalmente grette, per non dire totalmente abiette. Pavidi collaboratori, per non dire cinici complici della Soluzione finale.

Oggi, la storiografia più avvertita è lungi dal tratteggiare in maniera simile figure come quelle di Benjamin Murmelstein o di Chaim Rumkowski. In effetti, i migliori storici della Shoah sottoscriverebbero oggi un'affermazione particolarmente icastica, fra le molte che Murmelstein stesso consegnò a Lanzmann durante l'intervista romana del 1975: nei ghetti della Soluzione finale, quello dei decani «era potere senza potere». Unicamente nella fantasia retrospettiva di Arendt, reporter di lusso a Gerusalemme, i presidenti degli Anziani avrebbero potuto, attraverso una scelta categorica di non collaborazione, promuovere nei ghetti un movimento di resistenza. Wishful thinking di filosofi, non di storici. Del resto, la migliore storiografia insiste oggi sul fatto che almeno alcuni tra i decani, per quanto discutibili nella loro personale interpretazione del ruolo di Re dei Giudei (a Theresienstadt il soprannome di Murmelstein era Murmeischwein , il porco), ebbero una reale efficacia nel rallentare la macchina nazista dello sterminio.

Accettando di giocare sino in fondo il gioco delle SS, uomini come Rumkowski a Lodz, come Murmelstein a Vienna e poi a Theresienstadt, contribuirono a salvare un numero imprecisato e imprecisabile di vite umane. Sicché anche Primo Levi - che pure aveva, della Shoah, un'esperienza tanto più diretta e profonda rispetto a Hannah Arendt - ha usato forse (per una volta) le parole sbagliate quando nel 1977, a proposito di Chaim Rumkowski, ha scritto di un «imputato» posto davanti al suo «giudice». Due anni prima, Benjamin Murmelstein gli aveva già risposto (senza saperlo) da par suo: «Un decano degli ebrei può essere condannato. Anzi, deve essere condannato. Ma non può essere giudicato, perché nessuno può mettersi nei suoi panni».