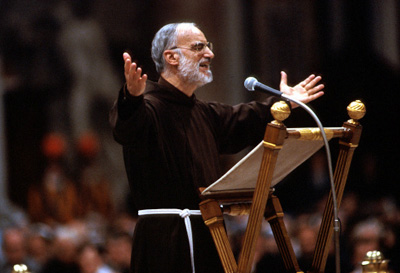

Omelie, il nemico è l’astrattezza, di Raniero Cantalamessa

- Tag usati: raniero_cantalamessa

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo da Avvenire del 3/6/2014 un testo di p. Raniero Cantalamessa. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line.

Il Centro culturale Gli scritti (30/7/2014)

La predicazione alla Casa pontificia mi diede subito l’occasione di rendermi conto di quanto gli anni di studio all’università fossero stati preziosi. Essi mi avevano, per così dire, fornito una chiave con cui potevo ora aprire i magazzini della grazia e distribuirne i tesori (le Scritture, le intuizioni dei Padri della Chiesa, i grandi autori sacri e profani) al popolo di Dio. Non più ad alcuni pochi fortunati studenti, ma a un numero molto maggiore di beneficiari.

Ero semplicemente passato dallo studiare ciò che avevano realizzato i Padri della Chiesa a fare io stesso quello che essi avevano fatto: formare, cioè, la fede e popolo, e non semplicemente scrivere gli uni per rispondere agli altri, in volumi metà testo e metà note. Quando mi capita l’occasione di parlare ai giovani e ai seminaristi dico loro: non seguite il mio esempio (a meno di una chiamata chiara a fare altrimenti), non lasciate gli studi; applicatevi più che potete. Un giorno tutto quello che avrete appreso e digerito lo distillerete per gli altri che ve ne saranno grati.

Io vedo un problema serio a questo riguardo nella Chiesa cattolica. Dove vanno le forze più vive e più valide della Chiesa? Che cosa rappresenta l’ufficio della predicazione tra tutte le possibili attività e destinazioni dei giovani preti? Alla predicazione vengono destinati in genere gli elementi che rimangono dopo che è stata fatta la scelta per gli studi accademici, per il governo, per la diplomazia, per la formazione dei giovani. Che cosa rappresenta dunque l’ufficio della predicazione nella vita stessa dei pastori? Mi ha colpito leggere le affermazioni di due noti teologi. Henri de Lubac ha scritto: «Il ministero della predicazione non è la volgarizzazione di un insegnamento dottrinale in forma più astratta, che sarebbe ad esso anteriore e superiore. È, al contrario, l’insegnamento dottrinale stesso, nella sua forma più alta». E Hans Urs von Balthasar, a sua volta, parla della «missione della predicazione nella Chiesa, alla quale è subordinata la stessa missione teologica».

A me sembra purtroppo che il rapporto di fatto esistente tra queste due attività sia proprio quello opposto: la predicazione non sarebbe, nell’opinione dei più, che la volgarizzazione di un insegnamento più tecnico e astratto che le è anteriore e superiore: la teologia. San Paolo, il modello di tutti i predicatori, faceva teologia predicando e non una teologia da cui desumere poi le cose più elementari da trasmettere ai semplici fedeli nella predicazione. Lo stesso sant’Agostino era solito dire: «Preferisco essere capito da un pescatore che lodato da un dottore». Ricordo che, parafrasando una frase celebre di Ugo Foscolo («Italiani, vi esorto alle storie!»), in un incontro gridai: «Teologi, vi esorto alla predicazione!». La Chiesa non ha solo bisogno di avere dei teologi e dei predicatori, ha bisogno di avere teologi predicatori e predicatori teologi! Uomini, e oggi anche donne, capaci di dialogare con la cultura, di fare la sintesi tra fede e ragione. (...)

Comunicazione soggettiva è, per eccellenza, la predicazione cristiana in tutte le sue forme, non escluso il catechismo. «La predicazione cristiana - ha detto Kierkegaard - è comunicazione di esistenza, non di dottrina». Diciamo forse meglio: è comunicazione di esistenza anche quando è comunicazione di dottrina. San Paolo era così convinto di ciò da paragonare l’annuncio del Vangelo alla generazione carnale, mediante la quale uno diventa padre: «Anche se aveste diecimila precettori in Cristo - scrive ai cristiani di Corinto - non avete però molti padri; perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù, mediante l’annuncio del Vangelo».

Da ciò l’importanza che la comunicazione religiosa parli al cuore e non solo alla mente. Dio, dice la Bibbia, «scrive sul cuore» e «parla al cuore»; ai suoi profeti raccomanda di «parlare al cuore di Gerusalemme». La critica che ho raccolto più spesso da persone che avevano appena ascoltato un discorso, una predica, un’omelia è: «Non tocca il cuore, parla solo alla mente». Kierkegaard critica l’abitudine di accostarsi alla Parola di Dio in maniera solo oggettiva, studiandone il testo, il contesto, i passi paralleli, le fonti, le varianti critiche e tutto il resto, senza mai lasciarsi interpellare personalmente da essa. Questo, dice, equivale a studiare la cornice, la forma, il materiale di cui è fatto uno specchio, senza mai guardarsi nello specchio. Si priva lo specchio della sua vera funzione!

Vorrei accennare a un altro fattore che impedisce di arrivare al cuore degli ascoltatori, oltre all’atteggiamento impersonale e distaccato di fronte alla Parola di Dio: è l’astrattezza. Il linguaggio astratto, fatto solo di concetti, parla alla mente, ma non al cuore. Esso può essere giustificato e necessario in una lezione universitaria o in una conferenza, non nella predicazione al popolo, soprattutto quando questa si serve dei mezzi di comunicazione sociale. È quello che ho imparato in anni di frequenza del mezzo televisivo.

Nella predicazione anche i concetti astratti devono essere rivestiti di immagini, simboli, metafore, parabole, storie vissute, riferimenti concreti alla vita e agli interessi della gente. La parola deve, sempre di nuovo, «farsi carne». È ciò che caratterizza il linguaggio della Bibbia e risplende in grado sommo nel parlare di Gesù per parabole. L’esperienza dimostra che quello che l’ascoltatore ricorda di una predica non è, il più delle volte, un’idea, ma un esempio, un’immagine, una storia, ed è grazie ad essi che ricorda anche l’idea. Sant’Agostino ha spiegato magistralmente in che cosa consiste la forza dell’immagine e della metafora.

Tutto ciò che è suggerito mediante simboli colpisce e infiamma il cuore molto più vivamente di quanto potrebbe fare la verità stessa, se ci fosse presentata senza i misteriosi rivestimenti delle immagini. La nostra sensibilità è tarda ad infiammarsi finché resta legata alle realtà puramente concrete, ma se viene orientata verso simboli tratti dal mondo corporeo e di là trasportata sul piano di realtà spirituali significate da tali simboli, essa acquista vivacità, già dal solo fatto di questo passaggio, e si infiamma maggiormente come una torcia in movimento.