I sommersi e i salvati della caccia agli eretici. L'Inquisizione non fu soltanto tortura e roghi, di Paolo Mieli

- Tag usati: paolo_mieli

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo dal Corriere della sera del 22 Gennaio 2013 un articolo scritto da Paolo Mieli. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line.

Il Centro culturale Gli scritti (27/1/2013)

Tutti ricordiamo i nomi dei grandi martiri dell'Inquisizione romana creata il 21 luglio 1542 ai tempi di Paolo III (Alessandro Farnese): Pietro Carnesecchi, Giordano Bruno, Francesco Pucci o i marrani di Ancona. Ma a pochi vengono in mente con immediatezza quelli di altri (Mario Galeota, Dionisio Gallo, ad esempio) che pure subirono accuse di eresia dello stesso tenore di quelle mosse a Carnesecchi, Bruno e Pucci, e però ebbero un diverso destino. In molti casi, sentenze apparentemente pesanti furono, dopo un po', commutate in pene decisamente lievi.

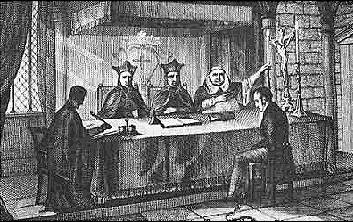

Già Adriano Prosperi — con Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori e missionari (Einaudi) — anni fa aveva sfatato la tesi, tramandataci dalla storiografia anticlericale, secondo cui l'Inquisizione romana fu nient'altro che un «tribunale sanguinario». Adesso Christopher Black con la Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura (Carocci) documenta meticolosamente come le sentenze di morte furono «relativamente poche» se confrontate a quelle di quasi tutti gli altri tribunali italiani, la tortura «più rara», e si diedero ai «rei» concrete opportunità di «patteggiamento della pena». Quella che riguarda l'Inquisizione, prosegue Black, non fu «una storia così macabra come le leggende e i pregiudizi possono suggerire», né si può dire che assomigli «alle immagini dedicate da Francisco Goya alle ultime fasi dell'Inquisizione spagnola».

Dopo il Medioevo, nell'area in cui operava l'Inquisizione, la tortura era in larga parte «più selettiva, fisicamente meno aggressiva e meno raccapricciante e fantasiosa» di quella che è oggi praticata in molti Stati moderni, o di fatto accettata, attraverso «misure legislative straordinarie di estradizione che violano in vario modo le convenzioni internazionali e i diritti dei prigionieri».

John Tedeschi, in Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana (Vita e Pensiero), ha efficacemente raccontato come l'Inquisizione romana sia stata tutt'altro che «una caricatura di tribunale», un «tunnel degli orrori», un «labirinto giudiziario dal quale era impossibile uscire». E la storica Anne Schutte ha spiegato, con molti validi argomenti, che quel sistema inquisitoriale ha «offerto la migliore giustizia criminale possibile nell'Europa dell'età Moderna».La Schutte ha anche invitato a riflettere sul fatto che ci furono Papi, come Paolo III e Pio IV, i quali ebbero un approccio «morbido» a questi temi; che un discreto numero di vescovi tra il 1520 e il 1570 abbracciarono idee di «riforma», e altri si batterono per «porre un freno alla severità degli inquisitori e limitarne l'intrusione nelle credenze personali».

Tra episcopato e inquisitori si ebbe, in altre parole, un rapporto più che dialettico. A fronte dell'ala più intransigente dei cardinali, Gian Pietro Carafa e Michele Ghislieri (successivamente Papi con i nomi Paolo IV e Pio V), ci furono eminenze, per così dire, meno risolute (i cardinali Scipione Rebiba, Giulio Antonio Santoro, Giovanni Garzia Millini). E si riesce perfino ad individuare una «tolleranza talvolta ambivalente degli inquisitori locali»: quella di Marino da Venezia, portato in giudizio per eccessi di indulgenza; quella di Antonio Balducci, che a Bologna «distribuiva sentenze lievi o severe come dettavano le convenienze»; quella di Eliseo Masini, cui si deve un manuale per inquisitori a suo modo garantista; quella di Dionigi da Costacciaro e Agapito Ugoni, che seppero smontare le tesi di importanti accusatori. L'universo dell'Inquisizione fu assai composito. E i sistemi inquisitoriali furono diversi tra loro. Molto diversi.

Per questo Christopher Black si arrabbiò allorché l'edizione originale di questo libro fu intitolata The Italian Inquisition, quasi il volume si occupasse di un universo privo di articolazioni e sfaccettature. Ma ancor più a Black dispiacque che Diarmaid MacCulloch su «The London Review of Books» gli muovesse l'accusa di non essere stato abbastanza severo nei confronti di quei tribunali religiosi (anche se MacCulloch aveva argomentato «in modo abile e divertente», come dovette riconoscere lo stesso Black). MacCulloch — si era difeso Black — aveva messo in risalto «alcuni passi non privi di ambiguità e decontestualizzandoli», allo scopo di dimostrare l'eccessiva mitezza di The Italian Inquisition a fronte delle «nefandezze» compiute sotto l'influsso di Carafa, Ghislieri e dell'ala più intransigente della Chiesa. Per parte sua, l'autore afferma di condividere le argomentazioni di Adriano Prosperi e Simon Ditchfield secondo cui «l'Inquisizione romana, nonostante il suo lato oscuro, è stata anche una forza creativa ed educativa, che ha contribuito a definire e influenzare la cultura italiana almeno fino al XIX secolo».

Al contrario di Delio Cantimori e dei suoi primi epigoni o, in tempi più recenti, di Massimo Firpo, Black non crede «che il fallimento di una Riforma italiana sia stato disastroso per lo sviluppo e la modernizzazione dell'Italia, né che la vittoria della Chiesa cattolica abbia da sola impedito l'unità e la democratizzazione del Paese». Tra l'altro la frammentazione politica e la varietà dei movimenti di riforma rendevano una vittoria protestante in Italia «quasi impossibile». I singoli Stati, i principi e le oligarchie politiche non avevano «un'autorità sufficiente per imporre una Riforma italiana… e una rottura definitiva con le tradizioni della Chiesa romana poteva significare la perdita di molti privilegi». L'affermazione del calvinismo «non sarebbe stata accolta dalla maggior parte degli italiani meglio di un cattolicesimo ancor più rigido». In conclusione però, autoironicamente, Black si sente in dovere di mettere così le mani avanti: «Correggendo le esagerazioni della "leggenda nera", spero però di non alimentarne una "rosa" o "grigia"».

Nei secoli che precedettero il Cinquecento c'era stata, a partire dal XII, un'Inquisizione medievale impegnata nella lotta ai catari e ai valdesi. La prima Inquisizione moderna fu, poi, quella spagnola, nata su suggerimento del priore domenicano di Siviglia Alonso de Hojeda ai regnanti Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia e approvata da Papa Sisto IV con una Bolla del 1478. Gli inquisitori, per lo più domenicani, erano nominati dalla Corona. Nel 1488 fu creato il nuovo Consiglio per la Castiglia, detto la Suprema, con funzioni di coordinamento, presieduto da un inquisitore generale, all'inizio Tomás de Torquemada. Le prime condanne al rogo furono eseguite il 6 febbraio del 1481. L'Inquisizione spagnola si estese ad alcune regioni d'Italia in particolare dopo il 1559 quando, con il trattato di pace di Cateau-Cambrésis,la Corona di Spagna (Filippo II) fu riconosciuta sovrana del Regno di Napoli, del Ducato di Milano, di Sicilia e Sardegna.

Ed è in queste terre che attecchì la dottrina sospetta di Juan de Valdés, fratello di Alfonso, segretario di Carlo V e in rapporto di corrispondenza con Erasmo, il quale nel 1529, per sfuggire all'Inquisizione spagnola, si trasferì prima a Roma e poi a Napoli. Qui ebbe come seguaci Nicola Maria Caracciolo, vescovo di Catania, Pietro Carnesecchi, Bernardino Ochino, generale dei cappuccini (costretto a fuggire in Svizzera), e Giulia Gonzaga, che dopo la morte di Valdés (1541) fece pubblicare una delle sue opere più famose: Alfabeto cristiano.

Estimatori di Valdés furono Reginald Pole, divenuto in seguito cardinale d'Inghilterra (dopo essere stato ben due volte considerato un probabile possibile Papa), Michelangelo Buonarroti e la poetessa Vittoria Colonna. Le città più «infettate» da Valdés furono Siena, per via della predicazione di Bernardino Ochino (che aveva fatto proseliti anche in Sicilia), e Bologna. I cardinali Giovanni Morone e Tommaso Badia furono i più inclini al dialogo con luterani e valdesiani. Gli agostiniani furono i primi a essere processati perché accusati di diffondere le idee di Lutero.

Gli storici ortodossi ci hanno raccontato per secoli che si dovette al rigore dei cardinali Carafa e Ghislieri se fu «sventata» una Riforma italiana. Ma Silvana Seidel Menchi ha ampiamente dimostrato in un libro da lei curato assieme a Diego Quaglioni, Trasgressioni (Il Mulino), che il protestantesimo italiano fu un «non fatto», un «fenomeno marginale» che «non impensierì nessun organo statale, né sotto il governo di un principe, né sotto il controllo di un'élite politica», a differenza di quel che accadde invece «in molti Stati tedeschi, in Inghilterra e in Scozia».

Anche «nelle città più influenzate dalle nuove idee, appena lo 0,2% della popolazione era completamente convinto, mentre circa il 2% dimostrava un vago interesse o una simpatia per le dottrine protestanti». I primi casi di un certo rilievo sottoposti all'esame dell'Inquisizione furono quelli dei vescovi di Capodistria Pier Paolo Vergerio e di Chioggia Giacomo Nacchianti. Vergerio, protetto dai patrizi veneziani, tra cui il podestà Donà Malipiero, riuscì a fuggire e nel 1550 fu «bruciato in effigie». Nacchianti fu detenuto a Roma nel plesso di Santa Maria sopra Minerva (una delle sedi dell'Inquisizione), ma venne poi rilasciato così che poté essere attivo durante il Concilio di Trento.

È accertato, scrive Black, che «il primo periodo dell'Inquisizione romana fu caratterizzato da atteggiamenti fluidi … e procedure ancora inefficienti». Tra l'altro Giulio III (Giovanni Maria del Monte), il nuovo Papa eletto nel 1550, «non si fidava dell'intransigenza di Carafa ed era memore dei suoi attacchi in conclave contro il cardinale Reginald Pole, con i quali aveva di fatto posto il veto alla sua elezione». Da parte sua Carafa rimproverava al Pontefice di essere eccessivamente blando nei confronti dei supposti eretici. Secondo la testimonianza di un membro del Sant'Uffizio, Carafa «aveva spesse volte contraddetto a Papa Giulio III per le cose dell'Inquisitione e mostratoli che non bisognava andare freddamente». Un altro testimone racconta che Papa del Monte ben presto «ne ebbe fin sopra i capelli dell'incostanza e delle fantasie di Carafa» e della sua «natura fastidiosa». Riferisce Girolamo Muzzarelli, confidente di Giulio III, che il Pontefice era «irritato continuamente contra l'officio della santa Inquisitione» che agiva, a suo avviso, «per malignità et invidia del papato».

Lo scontro divenne esplicito nel maggio del 1551 quando Papa del Monte ordinò il rilascio del vescovo di Bergamo Vittore Soranzo dalla prigione di Castel Sant'Angelo, mentre era in corso il processo intentato dalla Congregazione contro di lui. Fu un caso clamoroso che si concluse con uno dei primi patteggiamenti della moderna storia giuridica. Il capo della Chiesa convinse Soranzo ad ammettere di aver sostenuto «idee vicine alla dottrina luterana» e il vescovo se la cavò con poco.

L'Inquisizione poi, avuto sentore delle iniziative del Pontefice a favore degli indagati, procedette in segreto contro i cardinali Reginald Pole e Giovanni Morone, sensibili alle idee di riforma. Giulio III riuscì lo stesso ad entrare in possesso delle carte di quelle indagini e le fece avere di nascosto all'imputato Morone. Che, grazie a quella rivelazione di segreto, si salvò. A fare le spese di queste intricatissime trame fu un frate, Giovanni Buzio da Montalcino, che non credeva nelle indulgenze e nel Purgatorio, ma non aveva niente a che fare con quelle lotte tra Papa e inquisitori. Su di lui si accanì la Congregazione, che impedì a Giulio III di venire in suo aiuto. Nel 1553 Buzio fu condannato e giustiziato. E fu il primo ad essere mandato a morte a dispetto del Pontefice. Trascorsero poi 26 anni e, nel 1579, un seguace di Buzio, Giacomo Saliceti, fu impiccato e bruciato a sua volta.

Nel frattempo Giulio III era morto (1555) ed erano ascesi al soglio pontificio i due vincitori di questa contesa: Carafa (1555-1559) e Ghislieri (1566-1572). Con essi fu il trionfo dell'Inquisizione. Anzi, delle Inquisizioni. Con qualche distinguo, però.

In Toscana Cosimo I de' Medici non ebbe grandi problemi con gli inquisitori. Si assicurò la reputazione di «collaboratore» dando l'assenso all'estradizione del già citato Pietro Carnesecchi — il quale fu poi processato (e giustiziato) a Roma — in cambio del riconoscimento a lui stesso del titolo di granduca e della garanzia che non fossero indagati altri suoi uomini, ancorché considerati di «dubbie posizioni». In virtù di questi accordi, Cosimo non consentì all'Inquisizione di invadere le sue prerogative, come era successo in Spagna, mettendo in chiaro, per esempio, che i propositi di Carafa di perseguire gli ebrei come usurai, erano a Firenze «inaccettabili».

In Piemonte, regione molto esposta alle infiltrazioni ereticali dal Nord che avrebbero potuto riaccendere le ceneri dei movimenti dei secoli precedenti (valdesi e catari), il duca Emanuele Filiberto accettò nel 1559 la piena operatività dell'Inquisizione, pur ponendo limiti per quel che riguardava la Savoia. Poi, nel giugno del 1561, lo stesso duca Emanuele Filiberto siglò a Cavour un trattato che consentiva ad alcune comunità valdesi di vivere indisturbate. Nel secolo successivo i Savoia aumentarono gli ostacoli alle attività dell'Inquisizione, a tutto vantaggio della propria autorità.

Vittorio Amedeo II diede prova del definitivo distacco da Roma quando, con un preavviso minimo, espulse tre inquisitori (da Saluzzo nel 1698, da Torino nel 1708 e da Alessandria nel 1709). La Chiesa accusò il colpo e diede un segnale di resa: dopo l'espulsione dell'inquisitore di Alessandria, rinunciò a nominarne uno nuovo, preferendo il ricorso a vicari minori.

Anche a Venezia lo scontro fu assai aspro. Lì il tribunale era guidato da tre ecclesiastici e da tre nobili laici. Tra il 1565 e il 1566 ci fu conflitto tra religiosi e non: questi ultimi accusavano l'inquisitore di stabilire arbitrariamente il calendario delle udienze e degli incontri con i testimoni per ostacolare, appunto, i membri laici della giuria e vanificare la loro influenza sul processo. La città si distinse poi per quello che oggi definiremmo un alto tasso di garantismo. Uno dei primi processi terminò con un verdetto «piuttosto insolito» di innocenza. Un francescano conventuale, Bonaventura Clozio da Casalmaggiore, fu indagato nel 1547 per una presunta irregolarità contenuta nei suoi sermoni. Arrestato a Padova e interrogato a Venezia dal primo inquisitore, Marino Venier (anch'egli francescano), fu rilasciato dopo tre mesi di carcere con la motivazione che le accuse venivano da un predicatore suo rivale.

L'atteggiamento indulgente di fra Marino Venier fece sì che, nel 1551, finisse lui stesso sotto inchiesta inquisitoriale. Due testimoni, un domenicano e un francescano, sostennero che aveva sparlato dell'Inquisizione romana. Lo si accusò di aver permesso, nel 1543, la pubblicazione in volgare di un'opera di Lutero e di aver concesso, nel 1547, la licenza alle parafrasi di Erasmo del Vangelo di Matteo. Gli si imputava anche di aver fornito copertura agli eretici e di aver sostenuto il vescovo Pier Paolo Vergerio nelle circostanze di cui si è detto poc'anzi.

Il governo veneziano riuscì a far chiudere il caso attraverso il suo ambasciatore a Roma e fra Marino poté tornare a svolgere i propri uffici sacerdotali dopo aver ricevuto, nel dicembre del 1561, una pubblica assoluzione. Fra Marino, scrive Black, garantì «nei confronti delle eresie una condotta indulgente che lasciava ampio spazio alla riconciliazione e alle punizioni lievi». Roma capì l'antifona e da quel momento privilegiò gli inquisitori domenicani al posto dei più morbidi francescani.

Più complicato il caso di Milano. Qui il governatore Alfonso d'Avalos, pur obbedendo agli ordini di Carlo V, negli anni Trenta (del Cinquecento) aveva avuto qualche predilezione per Bernardino Ochino (e sua moglie l'aveva avuta ancora più forte nei confronti di Juan de Valdés). Poi, però, nel 1541 Alfonso si era mostrato più rigido e aveva fatto arrestare alcuni studenti dell'Università di Pavia, sospettati di eresia. Da quel momento furono le autorità cittadine ad essere più attive su questo fronte, anche perché la Chiesa locale (soprattutto francescani e agostiniani) aveva un atteggiamento di apertura alla Riforma.

Furono così gli ufficiali laici — e non i vicari episcopali o gli inquisitori che facevano riferimento ai vescovi — a ricorrere alla pratica della tortura (in alcuni casi efferata, come a Casalmaggiore nel 1547). Allorché un inquisitore di Como si decise a lanciare una campagna antieresia, trovò l'opposizione dell'ausiliario del vescovo e dei consiglieri cittadini, perché non erano stati consultati. Quando poi lo stesso inquisitore nel 1549 fece arrestare un prete, fu contestato dai canonici della cattedrale. Venne allora sostituito, ma nel momento in cui il suo successore (Michele Ghislieri) confiscò dodici sacche di libri proibiti, i canonici protestarono in modo così duro che anche Ghislieri dovette lasciare la città. Se erano gli inquisitori a prendere l'iniziativa, come a Cremona nel 1550 e nel 1551, «il giudice locale, il podestà, e gli altri organi cittadini cercavano di moderare la caccia agli eretici che fuggivano nei Grigioni o a Ginevra e di persuadere il Senato di Milano a sottrarre i processi in corso dalle mani degli inquisitori e dei vicari episcopali».

Nel 1563 Filippo II decise l'insediamento di un tribunale spagnolo a Milano. Il cardinale Carlo Borromeo informò il Concilio di Trento e si oppose con forza all'iniziativa del re. La ebbe vinta, grazie a un vasto movimento popolare, anche se in un certo momento Papa Pio IV (tra l'altro zio di Borromeo) sembrò cedere alle pressioni spagnole.

Dal 1566 Borromeo organizzò a Milano un sistema inquisitoriale sotto la sua diretta sorveglianza, convinto di godere dell'appoggio della Congregazione. Ma le cose non stavano così. E Borromeo, un combinato di «entusiasmo, rigore e intransigenza», si trovò da un lato a lottare con gli ufficiali spagnoli di stanza a Milano, dall'altro a confliggere con diverse personalità del Sant'Uffizio. Nel 1569-70 l'arcivescovo di Milano mandò a processo con l'accusa di stregoneria diverse donne originarie di Lecco, sei delle quali furono condannate a morte. Il Senato di Milano protestò, con l'appoggio della Congregazione romana, criticando la «procedura sommaria» e la «qualità» delle prove su cui si basavano i processi. E, con grande disappunto di Borromeo, riuscì a salvare dal rogo le presunte streghe. L'arcivescovo ebbe una rivincita nel 1583 quando mandò a processo 106 persone nella Val Mesolcina, al confine con i Grigioni. La Lombardia, ricorda Black, «era vulnerabile alle infiltrazioni protestanti dai Grigioni, dalla Valtellina e dalla Val Chiavenna, con i loro legami con Ginevra… Dalla Lombardia passavano le vie di comunicazione fra la Savoia e il Veneto e la minaccia era esacerbata dal desiderio degli ugonotti di reclutare sostenitori — militari e religiosi — all'interno del territorio italiano». Stavolta, forse anche per i motivi di cui abbiamo appena detto, Borromeo ottenne l'appoggio delle autorità cittadine e la condanna a morte di sette donne dedite (secondo l'accusa) alla stregoneria. Le sette «streghe» furono arse vive.

La Repubblica di Lucca, per evitare ingerenze da Roma, aveva creato nel maggio del 1545 un suo «Officio sopra la Religione», guidato da un gonfaloniere di giustizia e da tre cittadini eletti dal consiglio generale della città. Idea che, però, non piacque all'Inquisizione. Nel 1555 il cardinale Carafa, divenuto Papa Paolo IV, confidò all'agente lucchese a Roma il proprio timore che «la collera divina avrebbe colpito la città di Lucca a causa dei ripetuti errori commessi in materia di religione». Anche se, preoccupato di destabilizzare la Repubblica, Paolo IV raccomandò di trattare con i guanti i sospetti di estrazione nobiliare. Il compromesso fu che a Lucca «si adottò un sistema inquisitoriale di tipo quasi medievale», in cui i vescovi e i consigli cittadini tentavano di cooperare tenendo a distanza Roma. Lucca fu l'unico territorio italiano ad avere un tribunale secolare per i crimini contro la fede. Furono sì emesse sentenze capitali, ma nessun eretico fu mai giustiziato. Unica eccezione può considerarsi quella dell'ottantacinquenne Crezia di Agostino Mariani, processata come strega nel 1571 e morta sotto tortura, al cui cadavere fu comminata la pena capitale. A Lucca venne adottata una norma assai importante contro l'accanimento della memoria, quella che imponeva ogni cinque anni la distruzione dei registri.

Un caso davvero particolare fu quello della Calabria, dove l'inquisitore, il domenicano Valerio Malvicino, diede vita nel 1561 ad una «crociata» contro gli eretici che Black definisce «una delle ultime vaste azioni in stile medievale contro le comunità valdesi». Ottantasei persone furono uccise con il taglio alla gola, i bambini sotto i quindici anni furono tolti ai genitori «eretici» e assegnati a famiglie cattoliche. Sempre nel Sud fu spietato il domenicano Giulio Pavesi. In merito all'attività di Pavesi, il cardinale di Salerno Girolamo Seripando prese atto del fatto che in Calabria era difficile trovare persone «non infettate dall'eresia» e chiese a Ghislieri se non fosse il caso di sterminare tutti («no sarà sufficiente remedio a pigliarne dieci o vinti, ma in tutto bisogneria brusarli»). E tuttavia lo stesso Pavesi fu anche un raffinato umanista, in rapporti con Giulia Gonzaga, seguace di Juan de Valdés.

Nel 1559, per una decisione riconducibile a Paolo IV (l'ex cardinale Carafa), l'opera di Valdés era stata messa all'indice. Un suo adepto in stabili rapporti con il cardinale Morone e altri alti rappresentanti della Chiesa, il nobile fiorentino Pietro Carnesecchi, nel 1567 fu mandato a morte. Invece Mario Galeota, «un amico di Carnesecchi, dal profilo ereticale piuttosto simile», fu sì condannato, ma poté poi condurre una vita normale e morire, molti anni dopo, tranquillamente nel suo letto. Un intreccio pressoché inestricabile tra inflessibilità e duttilità.

Stesso discorso vale per Sicilia e Sardegna, dove erano state insediate, nel 1487 e nel 1492, succursali dell'Inquisizione spagnola. A Palermo la repressione fu particolarmente dura, tant'è che nel 1507 scoppiò un'insurrezione che mise in fuga il viceré Juan de Moncada e l'inquisitore Mateo Cervera. Poi nel 1543 la violenta opposizione dei siciliani impedì l'adozione della pratica spagnola di far indossare nelle chiese il sanbenito (una tunica che ricordava a tutti la condanna per eresia di chi era costretto a portarla).

A Cagliari l'eresia protestante fu combattuta con vigore. Al punto che l'ugonotto Gaspar Poma's, per ottenere una sentenza più mite, si fece passare da ebreo. In Sardegna fu costante l'abuso di denunce «politiche». Come quella nei confronti di Giovanni Antonio Arquer, consigliere del viceré Antonio de Cardona, accusato, nel 1543, di negromanzia e rilasciato dopo 13 mesi di detenzione. Diversa la sorte di suo figlio, Sigismondo, al quale, a dispetto del sostegno di Filippo II (o forse proprio per questo), fu addebitato di essere a contatto con le dottrine di Valdés: fu messo al rogo nel 1571. In entrambi i casi è accertato che l'Inquisizione volesse colpire gli ambienti politici a cui gli Arquer facevano riferimento.

Il quadro dipinto da Black — come si vede — non è certo idilliaco. Tuttavia ciò che più colpisce è che quello delle diverse inquisizioni appare come un mondo sfaccettato, incoerente, a tratti persino contraddittorio. Del quale restano impressi gli intrecci tra giustizia e politica, che si presentano assai simili a quelli tornati alla luce cinque secoli dopo.