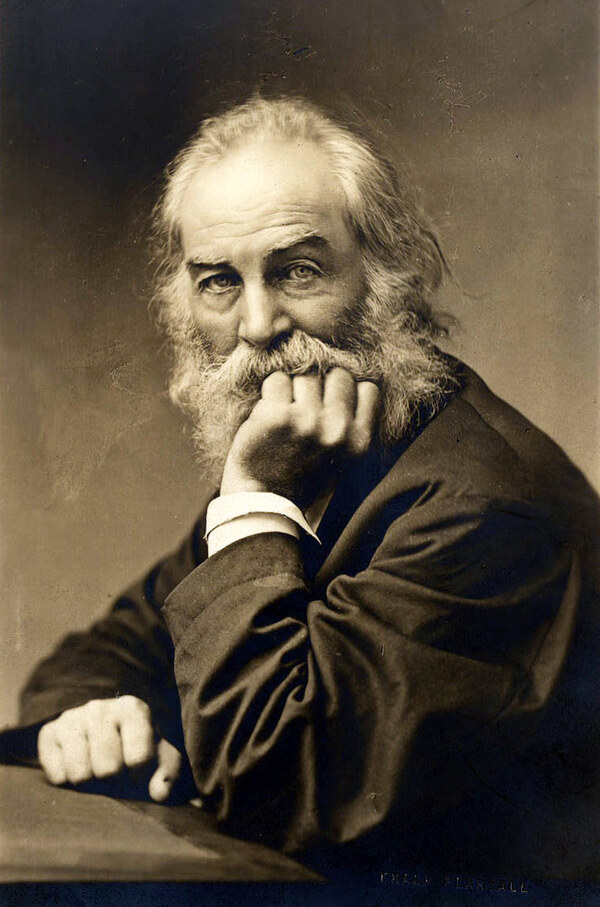

Antefatto di una conversione. L’amore di Chesterton per il poeta americano Walt Whitman, di Paolo Pegoraro

- Tag usati: chesterton, paolo_pegoraro, walt_whitman

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo da L’Osservatore Romano del 28/5/2019 un articolo di Paolo Pegoraro. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Letteratura e la sotto-sezione G.K. Chesterton.

Il Centro culturale Gli scritti (22/9/2019)

«Tutta la mia giovinezza è stata pervasa, come da un’aurora, dall’ardore fiducioso di Walt Whitman. (...) Mi emozionavo nell’udire il racconto di qualcuno che riferiva di averlo incontrato per strada; era quasi come se Cristo fosse redivivo». A ricordarlo è il cinquantacinquenne Gilbert K. Chesterton in uno dei saggi che aprono The Thing: Why I am a Catholic.

L’incontro con il padre della poesia americana ha tutto il sapore di una conversione, un’autentica svolta che rivoluzionò gli anni della sua giovinezza e ne indirizzò la vita su altri cammini. «Senti, m’informò l’anima, / Scriviamo per il corpo (siamo infatti una cosa)»... l’incipit di Foglie d’erba dovette piombare come una folgore sul dinoccolato diciottenne inglese, smarrito nelle torpide brume dello spiritualismo vittoriano.

È l’estate del 1892, e Chesterton si trova in vacanza a West Kensington, nella camera del suo compagno di studi Lucian Oldershaw, che stringe tra le mani l’edizione ridotta di Leaves of Grass, curata da Ernest Rhys per la popolare collana Canterbury Poets. Cupo e silenzioso, prigioniero di un’introversione immaginativa chiusa a doppia mandata dagli autori decadenti in voga alla Slade School of Fine Arts, il giovane Chesterton aveva fatto preoccupare i propri amici.

«Non potrò mai dimenticare mentre glielo leggevo», annoterà poi il fedele Oldershaw. «La seduta durò da due a tre ore e fummo inebriati dall’entusiasmo della scoperta». Nella sua Autobiografia lo stesso Chesterton riconoscerà che a restituirgli la sanità mentale furono «quei pochi autori di moda che non erano pessimisti» ovvero Walt Whitman, Robert Browning e Robert Luis Stevenson. D’altronde, per lo stesso Stevenson l’incontro con Whitman aveva messo il mondo sottosopra, facendo «esplodere nello spazio mille ragnatele di illusioni signorili ed etiche, e — scosso il mio tabernacolo di menzogne — mi riportò sul solido fondamento di tutte le virtù originarie e virili» (L’arte della scrittura). Proprio questi tre autori riaccesero in Chesterton il caldo falò di un «mistico minimum di gratitudine» verso tutto ciò che di concreto c’è e che, pur con mille imperfezioni, è perfettamente superiore all’inesistenza.

Il falò, a dire il vero, divampò come un incendio, avendo trovato nel legno secco del solipsismo e dello scetticismo combustibili da divorare furiosamente. «Ardore fiducioso», per l’appunto. Il giovane Chesterton venerò il vate del Nuovo Mondo con il fervore assoluto che si tributa ai salvatori, e i suoi notebookstraboccano di composizione poetiche e sketch teatrali assolutamente whitmaniani. Basti citare la sua prima opera per il palcoscenico, scritta intorno a 1898 e pubblicata nel 1900 a spese del padre, nella quale sentiamo il capitano Piumarossa tuonare: «In quest’ora / con mortal occhio scorgo / come in un grande lampo / la democrazia piena, / divina delle cose» (Il cavaliere pazzo, traduzione di Giulio Mainardi; in Magia e altri sette drammi, Jouvence, 2018).

Ma il debito di gratitudine di Chesterton verso l’uomo che lo aveva catapultato al di fuori del proprio cervello non si spense mai. E se a Stevenson e Browning dedicò saggi specifici (Robert Luis Stevenson, Rubbettino, 2012, traduzione di Pietro Federico; Robert Browning, Leardini, 2017, traduzione di Umberta Mesina), Whitman appare in non meno di duecento riferimenti espliciti, senza contare calchi e riscritture. Ma si può quantificare l’effetto di un ferro rovente su un blocco di cera gelida? La devozione di Chesterton per il buon senso, la tradizione e il loro fondamento, ovvero l’uomo comune: «il vecchio bevitore di birra, creatore di fedi, combattivo, fallace, sensuale e rispettabile»; il suo desiderio di restituire a quest’uomo la dignità divina che merita, al punto di voler fornire un blasone araldico a ogni mestiere, postino compreso; il perenne, pugnace bisogno di difendere questo stesso uomo «dagli spaventosi errori causati dall’uomo non comune»... tutto questo risulta incomprensibile, o si equivoca addirittura in ingenua retorica demagogica (ingenua e fatale, come accadrà per l’ondata nazifascista) se non lo si comprende alla luce di Walt Whitman.

«Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate», proclama uno dei passaggi più citati di Chesterton, ma come non riconoscere che a frusciare teneramente tra il clangore di quelle lame stevensoniane sono quelle medesime, democraticissime, evangeliche Leaves of Grass?

Negli anni successivi la salubre ubriacatura rientrò nei ranghi di una sobria amicizia, e lo scrittore inglese fece proprio qualche garbato distinguo rispetto al panteismo del suo maestro d’Oltreoceano, pur continuando a ritenere che un saldo ancoraggio alla materialità e alla società fossero il primo metro di salute per ogni manifestazione spirituale. Sfumature si chiariscono pure sulla concezione dell’uomo comune: «Io non lo adoro, ma certo credo in lui», annota Chesterton nell’omonimo saggio The Common Man. Di questa presa di consapevolezza troviamo una traccia significativa tra l’ottobre 1904 e il maggio 1905, quando lo scrittore ormai trentenne firma Il sunto e la cronaca concisa del tempo, un dramma politico che esce a puntate sulla «Forthnightly Review». L’adorazione per il vate del Nuovo Mondo è immutata, tanto che un personaggio, il deputato tory Harry Bartram, chiama in causa «Walt Whitman, quel grand’uomo che fu così poetico da essere prosaico (...) Foglie d’erba, bella o brutta, ha il profumo d’una nuova civiltà». E poche pagine dopo è il dottor Paul, laburista del Dakota, a dargli man forte: «Whitman non è poesia. Whitman era un uomo troppo grande per essere un poeta». Ma il terzo atto, quando lo stesso dottor Paul — apparso in scena anonimamente come “L’uomo” — offre al pubblico una conclusione fulminate: «Se ogni cosa può essere considerata un dio, perché non considerare un dio chi disse cose così semplici che nessuno può capirle, così vere che nessuno può crederci, così generose che nessuno può perdonarle? Se può esistere un essere troppo sano per questo mondo, certamente Cristo lo fu». Forse Whitman non avrebbe sottoscritto questo credo, ma non è fuori luogo sostenere che, senza aver prima ritrovato fede nell’uomo, Chesterton non avrebbe potuto riconoscere il Figlio dell’Uomo.