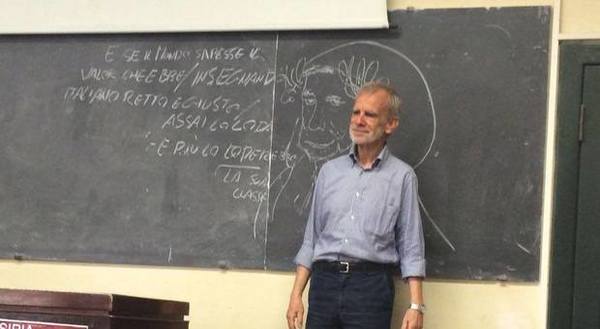

La missione dell'Università oggi, di Luca Serianni

- Tag usati: luca_serianni, simposio_missione_universita, universita, xv_simposio_docenti_universitari

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo sul nostro sito la lectio magistralis con la quale il prof. Luca Serianni ha aperto l’8 novembre 2018 il XV Simposio dei Magnifici Rettori e dei Docenti Universitari, organizzato dal Servizio per la Cultura l’Università della diocesi di Roma, dal titolo: “Quale missione per l’Università oggi? Formazione, ricerca, innovazione, lavoro, sapienza”. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Università. Per i prossimi appuntamenti, cfr. il sito www.culturaeuniversita.org.

Alcuni file audio delle relazioni del Simposio sono già disponibili on-line:

- Introduzione Quale missione per l'Università oggi? (Cardinal Angelo De Donatis XV Simposio)

- Introduzione Quale missione per l'Università oggi? (Introduzione Lonardo XV Simposio)

- Pierluigi Nicotera Lectio magistralis XV Simposio Rettori Docenti. Quale missione per l'Università

- Luca Serianni Lectio magistralis XV Simposio dei Rettori Docenti. Quale missione per l'Università

- Lina Bolzoni Scienze e sapienza. L'università come convito (XV Simposio Rettori Docenti)

Sono disponibili anche le trascrizioni delle prime relazioni:

-“Quale missione per l’Università oggi? Formazione, ricerca, innovazione, lavoro, sapienza”. Il discorso introduttivo del Cardinal Angelo De Donatis

-La missione dell'Università oggi, di Luca Serianni

-Scienze e sapienza: l’Università come convito. Dialogare con gli antichi come vincere la noia, dimenticare ogni affanno e non essere più sbigottiti dalla morte, di Lina Bolzoni

Il Centro culturale Gli scritti (11/11/2018)

Alle due missioni fondanti e da sempre caratteristiche dell'università, l'insegnamento e la ricerca, si è affiancata da qualche anno una "terza missione", riconosciuta come tale anche istituzionalmente dall'ANVUR ("Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca"). La terza missione consiste da un lato nella valorizzazione economica delle conoscenze, dall'altro, nel suo versante culturale e sociale, in attività di promozione della consapevolezza e della partecipazione dei cittadini: dalla divulgazione scientifica alla gestione di poli museali e archeologici, all'educazione degli adulti.

Ma l'università è anche il segmento conclusivo della formazione: si può dire che tra insegnante nella scuola dell'infanzia e docente universitario cambi tutto, tranne il compito fondamentale: quello di trasmettere dei valori, variamente configurati, a persone in formazione, dai bambini ai tardo adolescenti (o giovani adulti). Può sembrare che il primo livello sia davvero altra cosa: ma a ben guardare, le attività svolte nella scuola dell'infanzia si riveleranno centrali a qualsiasi livello: da un lato la socializzazione, e la conseguente metabolizzazione del distacco dall'ambiente familiare, è la prima occasione in cui l'individuo si rende conto di non essere più al centro del proprio mondo, ma di dovere interagire con i propri simili; dall'altro, il valore didattico del gioco.

Quanto al primo punto, è fin troppo facile osservare che le varie attività di studio presuppongono, anche (se non soprattutto) ai livelli avanzati, la capacità di collaborare con i compagni di strada, nella fase della ricerca e in quella del progetto. Quanto al secondo: sono passati ottant'anni da quando il grande saggista olandese Johan Huizinga pubblicava un libro fortunato, già nel titolo: Homo ludens. Oggi siamo ben convinti della centralità del gioco nella specie umana, ma anche in molte esperienze animali. È una consapevolezza che ci rimanda indietro nel tempo: nel greco antico la parola scholé corrispondeva alla nostra 'scuola', nella doppia accezione di 'attività di studio' e di 'luogo dove questa attività si svolge', ma evocava soprattutto la nozione di 'tempo libero, tregua, sollievo'; fu col latino schola che il significato principale deviò in un'altra direzione, condizionando direttamente o indirettamente le accezioni delle lingue occidentali, romanze e germaniche. Così, in italiano, se pronunciamo la parola scuola e chiudiamo gli occhi, le prime associazioni che ci vengono in mente sono relative agli obblighi («assolvere l'obbligo scolastico», per l'appunto, o «fare i compiti per le vacanze») e alle verifiche («domani sarò interrogato», «l'ansia per gli esami»): insomma a cose forse inevitabili, ma non particolarmente piacevoli. Però, nella scelta della facoltà universitaria, il motivo del "gioco" (studio quello che mi piace e lo faccio in base a una scelta personale, con tutta la sfida che questo comporta), torna – o dovrebbe tornare – a essere determinante.

La continuità tra i vari livelli dell'istruzione è decisiva anche da altri punti di vista. È evidente che, per frequentare con successo un qualsiasi corso universitario, occorre aver maturato durante l'iter scolastico una serie di conoscenze specifiche, aver familiarizzato col metodo di studio, ma anche essere abituati ai ritmi di applicazione e alle rinunce che qualsiasi disciplina (ma, se è per questo, anche la pratica di qualsiasi attività sportiva, della danza, degli scacchi, del bridge) richiedono. La Costituzione prescrive (art. 34, co. 2) che "I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi": è un articolo importante, da leggere in accordo col fondamentale art. 3, co. 2, quello che prevede l'uguaglianza sostanziale, affermando come "compito della Repubblica" quello di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]". C'è differenza tra l'obbligo scolastico e la prosecuzione fino ai "gradi più alti": il raggiungimento di quest'ultimo livello è in capo soprattutto all'impegno e all'intelligenza del singolo studente.

Se si arriva alle soglie dell'Università senza sapere che cos'è una proteina (o magari si sa solo dire che "è una sostanza che si trova nella carne") né che cosa sia accaduto in Italia il venti settembre, una ricorrenza a cui si può dire ognuno degli ottomila comuni italiani dedica un odonimo (anche qui non basta intuire che si tratta di "una data storica"), verrebbe da dire che i casi sono due: o si rinuncia alla prosecuzione degli studi, calandosi immediatamente nel mercato del lavoro, oppure si provvede individualmente a colmare queste lacune della propria preparazione scolastica, quali che ne siano le ragioni a monte. Non possono essere le università a farsi carico di questo compito; e i pur benemeriti "corsi di recupero" possono affrontare particolari aspetti, ma non sostituirsi alla complessa rete formativa e culturale che dovrebbe essere stata tessuta nella scuola superiore.

Ma attenzione. Questo non significa che l'università possa o debba avere come obiettivo quello di selezionare in partenza i migliori, anche perché a volte quelli che a trent'anni saranno "i migliori" non lo erano negli anni tumultuosi dell'adolescenza e potrebbero ben diventarlo in anni più maturi. Si deve piuttosto intervenire già nella fase della scuola superiore, per favorire una scelta consapevole, riducendo il fenomeno della mortalità scolastica (che rappresenta una triplice sconfitta: per lo studente, per le famiglie, per l'istituzione) e prospettando con chiarezza temi e finalità dello studio in questa o in quell'area disciplinare. La consapevolezza della missione didattica di un'università pubblica è stata espressa con parole molto chiare dal Piano strategico triennale 2018-2020 elaborato per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della Sapienza dal preside Vincenzo Nesi, con parole che mi piace ripetere e che valgono per qualsiasi corso di studio:

L'obiettivo è quello di accogliere il maggior numero possibile di immatricolati, limitando a casi eccezionalmente ben motivati gli utilizzi di restrizioni all'accesso. Le azioni di orientamento non hanno come fine quello di scoraggiare l'intrapresa di studi "troppo difficili", né mirano ad un'inopportuna selezione preventiva sulla base della preparazione in entrata. Sono invece tese ad aumentare la consapevolezza delle scelte operate nell'immatricolarsi e a fornire strumenti indipendenti per affrontare e superare eventuali debolezze formative con il sostegno di diversificate azioni.

Ma quali sono i contenuti che l'università deve trasmettere in pieno XXI secolo? La rivoluzione tecnologica in cui siamo immersi – e che continuamente le persone di una certa età verificano, confrontandosi con le generazioni più giovani e provando la sgradevole ma inevitabile sensazione di essere analfabeti funzionali – può dar luogo ad alcuni equivoci.

Il primo è quello di pensare che l'insegnamento, ossia il confronto diretto tra due persone, la loro interazione intellettuale ma anche emotiva, sia qualcosa di obsoleto o che possa valere solo per i bambini, mentre per i più grandi tutto si risolva navigando nella rete, sia pure con una navigazione guidata. Non è, in fondo, una novità dei nostri giorni. "Già agli inizi della storia dell'informatica – ha scritto recentemente un esperto del settore (M. Tavosanis, Lingue e intelligenza artificiale, Roma 2018, pp. 8-9) – i computer sono stati […] descritti come 'cervelli elettronici', in grado di riprodurre il funzionamento di un cervello naturale". Ma non è così; negli anni Ottanta l'investimento sui cosiddetti "sistemi esperti", "cioè programmi che, usando grandi quantità di regole, erano in grado per esempio di proporre diagnosi mediche basate sui sintomi di un paziente" si è rivelata un'illusione. Anzi, questa ed altre sconfitte hanno fatto "quasi sparire dalle discussioni tecniche, per decenni, anche la stessa etichetta di 'intelligenza artificiale'". E pensiamo, per quanto riguarda la medicina, al recente sviluppo di una branca come la medicina narrativa che, nata nel settore delle terapie palliative, sta estendendosi sempre di più, valorizzando, proprio sul piano terapeutico, il valore del vissuto personale del paziente e quindi il suo rapporto col medico.

Il secondo equivoco consiste nell'idea che non esista ricerca degna di questo nome che non sia volta, ottimizzando le risorse telematiche, a una ricaduta economica. Extra pecuniam nulla salus, potremmo dire, parafrasando, o meglio rovesciando, un antico adagio. Ma la ricerca di base, quella che esplora campi astratti, dai quali sembra difficile ricavare un utile immediato, è irrinunciabile e attiene alla stessa ragion d'essere della scienza. Molte volte le applicazioni scaturiscono successivamente, andando oltre l'originaria consapevolezza dello scienziato, per una sorta di serendipità. Pensiamo al ventaglio delle applicazioni che in anni recenti ha conosciuto quella che può sembrare la più astratta delle scienze, la matematica, con la dinamica caotica, la matematica finanziaria, la crittografia. Così, la polemica sulla "fine della storia", la tesi formulata nel 1989 dal politologo americano Francis Fukuyama, va molto oltre una disputa di storici e filosofi: in gioco è infatti la presunta ineluttabilità del modello di democrazia liberale come sbocco della modernizzazione, messa in crisi dal grande sviluppo della Cina, del tutto estranea a quel modello (una sintesi in italiano nell'intervento di Fukuyama, Trent'anni dopo ritorno su La fine della storia?, "VP", 3.2018, 10-21).

È vero che da qualche anno l'opinio communis va in un'altra direzione. Un film di Sydney Sibilia, primo di una trilogia, Smetto quando voglio (2014), racconta la storia di un gruppo di ricercatori che non trovano sbocchi universitari e che danno vita a un'improbabile banda criminale. In una scena appartenente all'antefatto un mancato antropologo in veste tutt'altro che professorale (maglietta, marcato accento romanesco) va da uno sfasciacarrozze (anche lui presentato come un concentrato di rozzezza) per chiedere un lavoro. La conversazione procede cordialmente, ma a un certo punto l'aspirante evoca «un'aspra diatriba legale». A questo punto l'interlocutore si irrigidisce («Non assumo laureati») e nonostante le proteste dell'altro («È stato un errore di gioventù!») il discorso finisce lì. La commedia è gradevole e, va detto, non rappresenta soltanto le traversie lavorative degli umanisti, visto che il protagonista e ideatore della banda è un neurobiologo e che nel gruppo c'è anche un macroeconomista. Ma in tutti i casi appaiono come un disvalore la cultura e la sua spia esterna, la precisione e la ricchezza del linguaggio (diatriba non è semplicemente una "lite" e allude a una controversia prolissa e cavillosa; e l'aggettivazione qualificante, aspra, appartiene allo stesso àmbito stilistico).

Il comico, si sa, scaturisce dall'alterazione o dall'esasperazione della realtà e il film di Sibilia potrebbe essere visto come un semplice aneddoto. Ma non ci sono solo i film: negli ultimi anni sono apparsi interventi, serissimi e qualificati, che denunciano la perdita di prestigio, o addirittura di senso, degli studi disinteressati da parte di larghi strati dell'opinione pubblica e quindi della classe politica, sempre più prona a situarsi nel mainstream del momento. Alludo al fortunatissimo manifesto di Nuccio Ordine, L'utilità dell'inutile, Milano, Bompiani 2013, ampiamente tradotto all'estero, e all'intervento di tre intellettuali che in genere la pensano diversamente su molte cose, apparso nella rivista «Il Mulino», 6/2013 (Alberto Asor Rosa, Roberto Esposito e Ernesto Galli della Loggia, Un appello per le scienze umane).

Ordine sottolinea soprattutto, con dovizia di citazioni antiche e moderne, il tema del disinteresse economico come fondamento della cultura, un tema che coinvolge dunque a pieno titolo anche le scienze dure, a partire dalla matematica e dalla fisica. Un saggio del pedagogista americano Abraham Flexner (1939), per la prima volta tradotto in italiano e pubblicato in appendice al saggio di Ordine, si sofferma proprio sulla carica innovativa di ricerche e ipotesi scientifiche di per sé prive di ricadute applicative: dalla "geometria non euclidea" di Gauss, presupposta dalla teoria della relatività, alla "teoria dei gruppi" presupposta dalla "teoria dei quanti". Più immediatamente militante l'intervento a tre voci nel «Mulino», che fa esplicito riferimento al quadro italiano e ai guasti del sistema educativo: dalla crisi dell'istruzione universitaria innestata dalla discussa riforma del 3 + 2 alla perdita di memoria storica e letteraria, alla «denazionalizzazione della cultura e [alla] omologazione ai parametri globalizzati dell'attuale idolatria ideologica del mercato».

Lo studio presuppone la necessaria lentezza. Il neurobiologo Lamberto Maffei ha scritto pagine penetranti ed efficaci sulla distinzione tra pensiero rapido, quello condiviso dalle specie animali e che è fondamentale per la sopravvivenza, e il pensiero lento alla base della riflessione e caratteristico degli esseri umani. È una differenza che trova un riscontro nelle strutture cerebrali: la fase di alta plasticità del cervello «è presente in tutti i mammiferi ma nell'uomo dura molti anni come se egli avesse l'imprinting di dover a lungo andare a scuola dall'ambiente e ciò dà valore di imperativo biologico alla necessità di educazione permanente» (cito dalla relazione Ambiente e cervello: un dialogo continuo, pronunciata nell'Adunanza generale solenne dell'Accademia dei Lincei il 22 giugno 2018). Arrivato ai diciott'anni l'individuo è adulto dal punto di vista fisico e anche neurobiologico, ma non ancora dal punto di vista psicologico, almeno nell'attuale società occidentale: una riprova linguistica è l'abbastanza recente estensione di ragazzo, che non indica più il "bambino", come avveniva in passato (l'enciclopedia per ragazzi non era concepita per i ventenni), ma un adulto ancora giovane, persino un quarantenne. Come spesso capita nelle cose umane, questa circostanza, accanto a evidenti elementi negativi (scarsa disponibilità ad assumersi responsabilità, ritardata formazione di una famiglia con conseguente declino demografico ecc.), ha però almeno un aspetto positivo: quello di prolungare, nei ritmi che competono alla formazione, necessariamente lenti, il periodo di studio e di costruzione della propria personalità.

In proposito, devo esprimere la mia diffidenza sul progetto di ridurre a quattro gli anni di secondaria superiore (si tratterà, semmai, di rinnovarne in parte i contenuti, mantenendone però l'impronta generalista, che è un punto di forza della nostra tradizione scolastica) e sull'esortazione, che non di rado viene espressa anche da uomini delle istituzioni, a concludere il più rapidamente possibile gli studi, quale che sia il profitto che se ne è ricavato: andare un anno "fuori corso" non è un dramma, in realtà, se questo periodo è servito per approfondire le competenze richieste dal ramo di volta in volta affrontato e la conoscenza del mondo, per esempio attraverso un soggiorno all'estero.

Il pensiero lento, basato sul linguaggio e sulla scrittura, è minacciato dal proliferare della comunicazione mediata dal computer; i social, in particolare, sono molto spesso non una palestra di discussione, ma un'area ristretta in cui i partecipanti condividono le stesse idee, o le stesse pulsioni emotive, postando spesso un I like in modo irriflesso, quando non ci sia la condivisione di frasi aberranti. Ma diamo ancora la parola a Lamberto Maffei:

I mezzi di comunicazione e la globalizzazione, che ne è in parte conseguenza, hanno certamente influito sul nostro comportamento sempre più condizionato da una spinta alle decisioni rapide in una corsa che non lascia più tempo per ascoltare, colloquiare e forse neanche per riflettere e pensare e certamente non c'è più tempo per occuparsi del prossimo. Il vero pericolo, a mio avviso, è che il cervello perda il suo compito di analizzatore critico e sia plasmato da quei messaggi mediatici pilotati che indicano il consumo come un bene per l'umanità e lasciano credere che uccidere possa essere anche permesso.

Nell'ultimo rapporto del CENSIS, il 51°, diffuso nel 2017, le «Considerazioni generali» insistono sui «processi di progressiva disintermediazione», che va di conserva con la «affermazione di consumi mediatici e di palinsesti informativi tutti giocati sulla presenza e sulla rappresentazione individuali, con un linguaggio spesso involgarito». L'Università può essere vista come un grande intermediario nel processo di formazione dell'individuo e nell'avviamento alla futura realizzazione personale. Oltre alle sfide culturali a cui ho accennato (ribadire il valore dell'approccio serio, meditato alle fonti della conoscenza e assicurarsi di verificare i dati a disposizione), l'Università deve oggi far fronte a sfide sociali e demografiche. È vero che gli ultimi dati CENSIS mostrano una ripresa delle immatricolazioni (si immatricola oltre il 47% dei diciannovenni, con una prevalenza per il gruppo economico-statistico e per quello di ingegneria, entrambi poco sopra il 14% del totale) e che è significativa la percentuale di studenti in mobilità, che è certamente un dato di buona salute del sistema (44.000; non trascurabile, anche se inevitabilmente inferiore, la quota – 29.000 – di mobilità dall'estero). Ma sullo sfondo del periodo medio-lungo restano almeno due problemi

a. La progressiva riduzione delle leve più giovani indebolisce il sistema nel suo insieme e sollecita l'immissione di studenti attualmente sottorappresentati: penso non solo agli studenti stranieri in mobilità, ma anche agli studenti che appartengono a quel 9% di cittadini stranieri e che, ben rappresentati nella fascia dell'obbligo e, in misura più ridotta, nella secondaria superiore (in particolare nel comparto tecnico e professionale) hanno più limitato accesso all'università. Sarebbe interessante, inoltre, disporre di dati relativi alla quota di studenti universitari tra i "nuovi italiani", ossia tra quelli che sono già ora cittadini optimo iure e che, come tali ricadono nelle tutele degli artt. 3 e 34 Cost.

b. Il fenomeno della cosiddetta "fuga dei cervelli" è allarmante da più punti di vista. Se conferma di fatto il buon livello di molte scuole superiori del nostro Paese (in particolare dei licei classici e scientifici), rappresenta in troppi casi un viaggio senza ritorno, con l'insediamento definitivo dei più brillanti all'estero. In sé, il fenomeno è fisiologico in epoca di globalizzazione, ma l'elemento negativo è la sua consistenza: sono i più qualificati, i più motivati, i più creativi a trasferirsi, con una perdita secca per lo Stato, anche dal punto di vista economico, se pensiamo a quanto rilevante sia stato l'investimento necessario per la formazione di un individuo. Sic vos non vobis, mellificatis apes potremmo ripetere con gli antichi: saranno altri a godere dei frutti del prezioso lavoro che è stato prodotto in patria.

Questo secondo punto, che coinvolge in pieno il complessivo quadro economico dell'Italia, non è evidentemente di facile risoluzione. Partendo proprio dall'Università, non si può però non notare, come fa Tullio De Mauro, in uno dei suoi ultimi lavori (Storia dell'età repubblicana, Laterza 2014, pp. 70-71) che da molto tempo mancano interventi sistemici, e conseguenti adeguate risorse finanziarie, dedicati al comparto universitario. Da venti anni si è avuto di fatto il congelamento «e quindi la progressiva riduzione annuale degli investimenti statali e la conseguente attuale atrofizzazione – ed è dir poco – delle istituzioni universitarie e di ricerca».

Forse si dovrebbe anche ripensare all'impianto dell'autonomia: non per cancellarla, ma per rimodularla, valorizzando l'interesse comune rappresentato dallo Stato. Quell'autonomia che, quando fu introdotta ormai quasi quarant'anni fa, fu salutata come un segno delle magnifiche sorti e progressive che si sarebbero dischiuse all'università italiana. Molta acqua è passata sotto i ponti da allora e l'idea soggiacente che le risorse economiche potessero essere generosamente deversate al centro alla periferia, che ne avrebbe fatto l'uso migliore, in molti casi ha rivelato i suoi limiti, culturali e finanziari (solo qualche anno prima, del resto, si sosteneva autorevolmente l'utopia del "salario come variabile indipendente").

Alessio Figalli è un giovane matematico italiano che qualche mese fa ha vinto la medaglia Fields, l'equivalente del premio Nobel per i matematici; ha studiato alla Normale di Pisa e ha insegnato a lungo in Francia e negli Stati Uniti per poi ritornare in Europa, a Zurigo. Intervistato dal «Corriere della Sera» (2 agosto 2018), ha dichiarato di amare il suo Paese d'origine e di apprezzare la formazione ricevuta, ma non ha nascosto il proprio scetticismo sulla possibilità di un rientro, per la scarsa attrattività dell'offerta italiana. «Forse in Italia bisognerebbe tornare un po' indietro nell'autonomia – dice facendo riferimento al sistema francese più centralizzato».

Ma c'è un altro aspetto che mi preme mettere in rilievo e che si riferisce all'università non solo come centro della specializzazione professionale, bensì come sede della cultura avanzata e come tale aperta all'interazione tra le varie componenti. Come umanista, so bene quali e quanti siano i limiti miei e di molti miei colleghi di corporazione in fatto di cultura scientifica, specie matematico-fisica (in generale c'è maggiore attenzione per le scienze della vita). Quanto agli scienziati, è invece tutt'altro che raro trovarne di sensibili alla musica, alla poesia, alla storia dell'arte; e credo che questo sia anche il frutto di un'impronta scolastica, quella italiana, che privilegia la dimensione formativa rispetto a quella applicativa. L'Italia è uno dei pochi paesi in cui trovi spazio, come materia curriculare non opzionale, la filosofia, che è invece marginale, almeno nella sua dimensione storiografica, nel sistema scolastico di nazioni come la Francia e la Germania, nazioni senza le quali la filosofia moderna e contemporanea, semplicemente, non esisterebbe.

Va riconosciuto con onestà intellettuale che le "due culture" sono difficilmente componibili. La dimensione storica è immanente in tutte le discipline che hanno per oggetto l'uomo e le sue realizzazioni sociali o individuali ed è un tratto specifico e differenziale dell'umanista rispetto allo scienziato. Forse anche il medico di famiglia che ci prescrive le analisi potrebbe utilmente sapere che l'esame del sangue è un'acquisizione recente, come relativamente recente è l'esatta conoscenza della composizione del sangue (benché il nostro Malpighi già nel Seicento avesse intuito l'esistenza dei globuli rossi), mentre l'esame delle urine è una pratica antica. Anzi, la pratica diagnostica fondamentale, il segno o segnale per eccellenza come si diceva dei secoli scorsi. Quando in una novella del Decamerone (IX 3) i perfidi compari di Calandrino vogliono fargli credere che è «pregno», uno di loro, Bruno, lo esorta a mettersi a letto e a mandare il «segnal tuo», cioè un campione di urine, al maestro Simone che, partecipe dell'inganno, gli spillerà denari divisi poi all'interno della combriccola. Ma non c'è dubbio: l'essenziale è che il nostro medico sappia che cosa è utile prescrivere, si orienti di fronte all'eventuale alterazione di un singolo parametro, valuti se sono necessari altri accertamenti più sofisticati per porre una corretta diagnosi e insomma individui la patologia e la terapia. Tutte operazioni che non richiedono nessuna proiezione contrastiva verso il passato: la storia della medicina, in effetti, benché insegnata nelle facoltà mediche, è a pieno titolo una materia umanistica, proprio in quanto storia.

Ciò non significa che non si debbano cogliere e valorizzare tutte le occasioni in cui modelli di pensiero e tradizioni di studio diverse possano incontrarsi. È quel che già avviene nel mondo del diritto, da un lato sempre più aperto alle tecnologie più avanzate (pensiamo all'informatica giuridica o alle competenze sempre più raffinate che il giurista di oggi deve possedere in fatto di economia e finanza), dall'altro fortemente radicato nella storia. Una storia anche remota, se pensiamo all'importanza che, almeno in Italia, ha tuttora la romanistica e alla ricaduta che il latino, non solo quello dei brocardi, ha nella lingua dei giuristi.

Nella terza missione dell'università, da cui sono partito, dovrebbe rientrare anche l'impegno a rendere sempre più partecipi studenti e docenti di quel che avviene nel campo del vicino. La specializzazione è certamente il segno dei nostri tempi, ma l'apertura culturale resta, oggi come ieri, l'indispensabile premessa formativa di una professionalità avanzata.