Una lezione sul Risorgimento. File audio di una lezione di Andrea Lonardo

- Tag usati: file_audio_andrea_lonardo, risorgimento

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo sul nostro sito il file audio di una lezione di Andrea Lonardo sul Risorgimento tenuta presso la chiesa di Santa Maria in Traspontina il 25/10/2014. Per ulteriori file audio vedi la sezione Audio e video.

Il Centro culturale Gli scritti (2/11/2014)

| Registrazione audio Download risorgimento_20141025.mp3. Riproducendo "risorgimento 20141025". |

ANTOLOGIA DI TESTI UTILIZZATA NEL CORSO DELL'INCONTRO

Il Risorgimento e la Chiesa (presso Santa Maria in Traspontina)

(www.gliscritti.it www.catechistiroma.it Canale Youtube: Catechistiroma FB: Andrea Lonardo)

Appuntamenti e news

- È on-line il nuovo sito con i video per la formazione dei catechisti corredato di testi per l’approfondimento e immagini al link Nuovo sito con i video per la formazione dei catechisti corredato di testi per l’approfondimento e immagini

- domenica 9 novembre, nuovo incontro con Franco Nembrini sulle regole e l’educazione, presso Ognissanti (teatro), ore 21.15

-mercoledì sera 12 novembre, ore 19.00, e sabato mattina, ore 10.00, Una Bibbia da amare. Il male nella Sacra Scrittura (sono già previsti gli interventi del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni su Genesi 3, di Bruna Costacurta su Giobbe, di Antonio Pitta su Romani, di Andrea Lonardo su il male nel linguaggio della catechesi), presso il Seminario Maggiore

- 21-23 novembre (venerdì pomeriggio ore 16.00 circa-domenica mattina ore 13.00 circa), stage su Disabilità e catechesi presso l’Università cattolica con interventi specifici su sussidi nella catechesi, autismo, pastorale dei sordi

1/ I luoghi del potere temporale e del Risorgimento a Roma: immagini a mo’ di introduzione

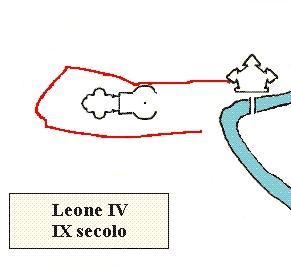

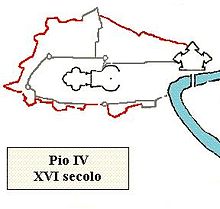

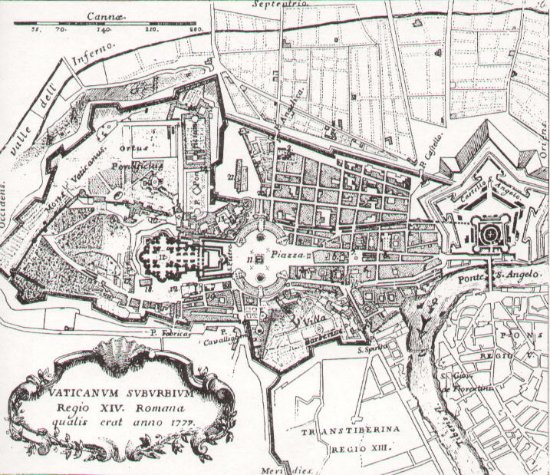

1a/ Città leonina (Leone IV), con le mura di passetto di Castello e l’origine del potere temporale della Chiesa

Tor Cervara ed il Campus barbaricus

La battaglia di Ostia (Raffaello, Stanze di Raffaello)

1b/ Città Leonina e Risorgimento

La breccia di Porta Pia e l’amicizia non solo “inimica”. Non ci fu solo il 20 settembre 1870, ma anche il 21 settembre che rivela un incredibile dialogo fra la nuova Italia e Pio IX. Appunti di Andrea Lonardo sulla documentazione immediatamente successiva alla Presa di Porta Pia (su www.gliscritti.it )

«Nella sua lettera a Pio IX dell’8 settembre 1870[1] con cui annunciava l’ingresso delle truppe italiane in quel che rimaneva del secolare Stato della Chiesa, il re d’Italia Vittorio Emanuele II aveva invitato il pontefice a non voler cogliere in questo “provvedimento di precauzione” un atto ostile, quanto piuttosto una “indeclinabile necessità” motivata dalla comune apprensione “per la sicurezza dell’Italia e della santa Sede”, e gli aveva esplicitamente promesso, all’art. 2 del modus vivendi accluso, che una parte di Roma, detta città leonina[2], sarebbe rimasta sotto la “piena giurisdizione e sovranità” del capo della Chiesa[3]»[4].

Così scrive S. Marotta: incredibile è quella “comune” apprensione di due contendenti, il re Vittorio Emanuele II e papa Pio IX, che pure sembrano amici e si stimano!

Dai documenti appare chiaro che la decisione di lasciare al Papa un sia pur esiguo dominio - senza specificare espressamente se tale territorio avrebbe avuto lo statuto di vero e proprio stato o un differente tipo di sovranità - venne da parte piemontese[5]:

«Se dunque l’atto ufficiale di capitolazione della Piazza di Roma, firmato a Villa Albani il 20 settembre, recitava ancora una volta che l’intera città con bandiere ed armamento era consegnata al re d’Italia “tranne la parte che è limitata al sud dai bastioni di Santo Spirito, e che comprende il monte Vaticano e Castel Sant’Angelo, costituenti la città leonina”, ciò non fu dovuto ad un’istanza sollevata dai rappresentanti dell’esercito pontificio, ma all’iniziativa del generale Cadorna che, inserendo tale clausola, si atteneva a precise direttive del governo di Firenze, confermategli per telegramma il 18 settembre[6]. La preoccupazione di evitare fino all’ultimo l’atto di violenza era stata all’origine della lunga attesa davanti alle mura di Roma, prima di iniziare le operazioni di attacco, e di nuovo la necessità di garantire al pontefice un pur esiguo lembo di territorio era stato il criterio con cui il generale italiano aveva proceduto all’occupazione della città, arrestando infatti le truppe prima dell’attraversamento di ponte Sant’Angelo».

La non chiara definizione dello status del territorio governato dal papa persisterà fino al Concordato del 1929, ma l’origine di tale autonomia ha inizio nel 1870. Mai le autorità italiane negli anni che seguirono violarono i confini assegnati al pontefice, ma, al contempo, come aveva ben scritto Giosuè Carducci chiamando Mastai “cittadino”, più volte si opporranno alla pretesa del papa di avere una voce autonoma che si rivolgesse direttamente ai capi delle nazioni, come avvenne ad esempio in occasione della I guerra mondiale: solo il re ed il suo governo dovevano avere rapporti immediati con le diverse nazioni, il pontefice li doveva avere previa consultazione con le autorità italiane[7].

La concordia discorde che nacque il 20 settembre 1870 è evidente nei fatti che avvennero il giorno successivo. Non è chiaro se alla sera del 20 o nella notte si verificarono dei tumulti nella città leonina– si può ipotizzare che furono provocati da personaggi di un più accesso anticlericalismo, come mazziniani o garibaldini, che probabilmente, approfittando della situazione volevano forzare la mano ai piemontesi, introducendosi nei Palazzi apostolici o, comunque, nella città leonina.

Allora – raccontano le fonti – il papa Pio IX richiese al generale Cadorna di occupare la città leonina, arrestandosi al colonnato del Bernini ed alle mura del palazzo Apostolico.

Così recitano le fonti[8]:

«Sera. Il ministro e il capo dello stato maggiore sono ricevuti dal papa e dal cardinale Antonelli. (…) d’ordine di Sua Santità si scrive al generale Cadorna, invitandolo a occupare la città leonina. Questa lettera è portata l’indomani dal barone Arnim a Cadorna, mentre questi assiste allo sfilamento delle truppe pontificie. Cadorna ordina che il desiderio del papa sia esaudito e occupata la città leonina»[9].

Al tenore del testo di questo Diario corrisponde la richiesta esplicita che fu recapitata al generale Cadorna[10]:

«A S.E. il generale Cadorna – Comandante il 4° corpo d’esercito

Roma, 21 settembre 1870

La Santità di Nostro Signore mi incarica significarle che desidera che Ella prenda delle disposizioni energiche ed efficaci per la tutale del Vaticano, mentre essendo state sciolte tutte le sue truppe non ha modo d’impedire disordini sotto la sua residenza sovrana. Con distinta considerazione

Il generale comandante le truppe - Kanzler»[11]

Il generale Cadorna informò il re della richiesta, dichiarando che riteneva opportuno obbedire alla richiesta pontificia[12]:

«T. riservato.

Roma, 20 settembre 1870, ore 23,50 (pervenuto ore 2,15 del 21)

Per disordini successi in città leonina, causati da sdegno popolare contro Gendarmi pontifici, papa chiese truppe con insistenza per tutela ordine. Ho aderito, parendomi ciò opportuno e conveniente. Ne informo V.E.»[13]

Al generale giunse la risposta del re che lo rassicurava, invitandolo a procedere come suggeriva di fare, poiché tutto doveva essere adempiuto, nei limiti del possibile, per venire incontro ai desideri di Pio IX[14]:

«Il suo contegno verso il Pontefice deve essere sommamente benevolo e conciliativo, usargli tutti i riguardi dovuti ad un sovrano, rassicurarlo sulla ferma volontà del governo italiano d’impedire ogni offesa o sfregio alla religione e ai suoi ministri, mantenere severamente l’ordine e la sicurezza delle persone, delle proprietà. (…) Del resto si ispiri ai sensi espressi da S.M. nella lettera al Pontefice, ed alle istituzioni date al conte di San Martino. Lanza»[15].

Il generale Cadorna rispose al pontefice, sottolineando comunque, a scanso di equivoci, che le truppe entravano nella città leonina solo perché richieste dal papa e non per iniziativa italiana[16]:

«Ho aderito immantinente alla richiesta fatta da S. Santità per la tutela del Vaticano, rappresentatami dalla S. V. che poteva ancora riconoscere come organo del governo pontificio perché prima della reddizione. Ciò ho fatto molto di buon grado sebbene deciso, come da disposizioni avute dal governo di S.M. il Re d'Italia, ad astenermi da qualsiasi ingerenza nella città leonina, ma trattandosi della tutela dell'ordine specialmente nella residenza del Sommo Pontefice, io non ho esitato un istante ad annuirvi.

Su’ (sic) tale riguardo però debbo soggiungerle come io dovessi ritenere dopo quanto Ella mi disse verbalmente nel trattare delle condizioni della resa, che con le truppe e milizie non combattenti che desiderava stessero nella città leonina, fosse pienamente assicurato l'ordine e la tranquillità; di modo che non erami sfuggito che ciò era si grande interesse, ma solo credeva esservisi provvedute dopo le assicurazioni esplicite dell’E.V.»[17].

Marotta così esplica il motivo di tale dichiarazione:

«Esprimendo la propria sorpresa per una tale richiesta, Cadorna teneva ad allontanare da sé eventuali accuse di imprevidenza, sottolineando come fosse stato Kanzler stesso ad assicurargli il 20 settembre che la truppa rimasta a disposizione del papa sarebbe stata sufficiente a garantire l'ordine e la sua sicurezza. A suo parere, non era dunque per negligenza dell'esercito italiano che si erano verificati quegli incidenti, del resto prevedibili»[18].

Cadorna si preoccupò comunque di affrontare immediatamente la questione delle fasi successive all’ingresso delle truppe italiane nella città leonina: la presenza di esse doveva essere considerata permanente? Anche in questo dettaglio non irrilevante emerge l’atteggiamento di benevolenza del governo italiano nei confronti del papa, quasi esistesse un’“amicizia” fra i due contendenti:

«Nella giornata del 22 settembre Cadorna ricevette due brevissimi telegrammi, indirizzatigli rispettivamente il primo da Visconti Venosta e il secondo da Lanza. Al ministro degli esteri il generale alle 12 circa aveva scritto: “Come V.E. già conosce, occupata ieri con truppe in seguito di richiesta che ho desiderato autentica anche città leonina. Mi occorre ora conoscere nettamente dal Governo se debbo dichiarare che truppe saranno ritirate dietro richiesta consimile”[19]. Appunto alle 14,30 Visconti Venosta brevemente gli rispondeva: “Ella può dichiarare esplicitamente che le truppe saranno ritirate dalla città leonina sulla medesima richiesta per la quale furono mandate”[20]. Alle 18,45 un telegramma riservato del presidente del consiglio gli confermava: “riguardo alla continuazione della occupazione della città leonina per parte delle nostre truppe di cui al suo telegramma n. 198 si conformi volontà papa”[21]»[22].

Le disposizioni erano, quindi, ancora una volta di conformarsi alla volontà del papa. E subito il generale Cadorna informò di tale decisione il pontefice:

«Prima della reddizione della Guarnigione di Roma ricevei dal Generale Kanzler, che allora avea ancora carattere Ufficiale, una Nota con cui chideami che avessi provveduto alla tutela dell’ordine nella città leonina, minacciata da turbolenze di piazza. Io avea ragione di credere che ciò non avvenisse, dopo le dichiarazioni avute personalmente dal Generale Kanzler, quando si recò al mio Quartier Generale di Villa Albano (sic!) per trattare delle condizioni di resa. Ne era tanto più convinto, in quanto che avea annuito interamente e di buon grado, secondo le istruzioni formali ed esplicite del Governo di S.M. il Re d'Italia, a tutte le dimande da lui fattemi per ritenere le Truppe e milizie non dipendenti dal Ministero per le armi, le quali rimasero ad esclusiva dipendenza di S.S. il Sommo Pontefice nella città leonina. Tuttavia chiestami della Truppa pel Vaticano la mandai subito a tutela dell’ordine, che è mia cura serbare dovunque, e molto più presso la residenza di S.S.

Stando le cose in tali termini, io ho l’onore di dichiarare ora all’E.V. eminentissima, che come le Truppe Italiane sono entrate nella città leonina per desiderio di S.S. il Santo Padre, così saranno immediatamente ritirate ad ogni cenno me ne verrà fatto dell’E.V. giacché il Governo di S.M. il Re d’Italia tiene a rispettare l’indipendenza del Sommo Pontefice.

Con quest'occasione aggiungo all’E.V. come un Uffiziale che è a Castel Angelo si è a me rivolto perché provvedessi alle munizioni ed armi che sono in detto forte senza cura né custodia, e che potrebbero dar luogo ad inconvenienti; ma io mi asterrò da qualunque passo, senza averne formale invito dall'E.V.

Spero che l’E.V. vorrà scorgere in questa comunicazione che ho l’onore di rivolgerle i sensi di ossequio e di rispetto che fedele interprete dei sensi di S.M. il Re D’Italia e del suo Governo, ho pel Sommo Pontefice e per l’indipendenza della sua Autorità, soggiungendoLe come ascriverei a mia grande ventura, se mi si offrisse l’opportunità di fare personalmente atto di omaggio al Santo Padre.

Il Luogotenente Generale Comandante il 4° Corpo d'Esercito R. Cadorna»[23].

Una volta che giunse tale dichiarazione, la risposta del pontefice si fece attendere per due giorni. Evidentemente doveva essere chiaro da parte vaticana che il tenore della risposta avrebbe implicato indirettamente l’accettazione o meno della definitiva presenza di truppe italiane nella città leonina. Infine giunse la risposta del cardinale Antonelli, di cui è conservato l’originale estremamente tormentato, fino alla redazione finale:

«Facendomi un dovere di corrispondere a siffatta di Lei comunicazione è mestievi il premettere un qualche schiarimento all’uopo necessario. Le truppe non dipendenti dal Ministero delle armi consistono in poche Guardie nobili <che prestano un servizio di Anticamera, e di scorta nelle sortite del S. Padre>, in un centinaio di uomini della Guardia Svizzera ed in pochi gendarmi destinati [al servizio] <alla perlustrazione> interna de’ palazzi di S. S., mentre la Guardia Palatina [che] è un corpo non assoldato, ma bensì di volontari, <nella generalità auti[sti]<eri><che [presta servizio] adempie al suo istituto abitual[e]<mente> come Guardia d'onore nelle anticamere del Santo Padre, e nelle sagre funzioni. Con sì ristretto numero di militari, cui incombe di prestare assistenza onorevole alla S.S. e di attendere alla polizia interna de’ Sagri palazzi apostolici, vedrà facilmente l’E.V. esser loro impossibile di provvedere all'ordine esterno, ed insieme all’officio proprio della polizia nel Vaticano, avuto specialmente riguardo alla condizione in cui [trovasi] è ridotta questa capitale. Il perché si ravvisò opportuno il presidio da Lei destinatovi, come ne sarà [<per ora>] opportuna la continuazione.

Quanto al rilievo da Lei dedotto rapporto al Castel s. Angelo, ed alle munizioni ed armi, che vi si conservano, non saprei in che modo provvedervi [nella scarsezza della milizia] <nel ristretto numero di veterani> lasciat[a]<i> al S. Padre, e nel bisogno altronde sentito di custodir[lo]<e quel Forte> [ed anco] <e di> preserva[rlo]<ne l'armamento> da ogni possibile pericolo.

[Mi riservo di parteciparle in seguito quando possa l’E.V. conseguire lo scopo del desiderio espressomi] <Del resto nella posizione [condizione] in che trovasi <oggi>[ridotto] il Santo Padre non saprei indicarle quando potrebbe offrirsi l’opportunità cui accenna l’E.V.> nella fine del citato suo foglio, ed intanto mi valgo del presente incontro per dichiararle i sensi della mia considerazione»[24].

Quando sopraggiunse la risposta vaticana il segretario agli esteri Albert Blanc comunicò al ministro questo messaggio[25]:

«Papa e Antonelli esprimono in conversazioni particolari bienveillant (sic) per le nostre truppe di cui riconoscono condotta esemplare. L’impressione generale è che il Vaticano non è radicalmente ostile tuttavia non è impossibile che sia ancora lanciata la scomunica»[26].

Il tenore di questo telegramma mostra che in quei giorni ci furono conversazioni frequenti fra le autorità italiane e quelle pontificie e che, nonostante la possibilità di scomunica, da parte papale si riconosceva la condotta esemplare delle truppe.

Blanc, che era come si è detto l’inviato degli Esteri a Roma, testimoniò addirittura della disponibilità da parte vaticana a concedere alloggio e assistenza medica ai soldati nelle strutture ospedaliere pontificie che erano all’interno della città leonina, come, ad esempio, il Santo Spirito in Sassia[27]:

«Il Cardinale mi parlò poi dell’opportunità che noi, senza preoccuparci di questioni politiche che è inteso debbono essere lasciate da parte, riducessimo le nostre truppe anche nelle caserme della città leonina come nel Castello Sant'Angelo, per non lasciarle in questa stagione e nella notte all'aria aperta. Io osservai che il generale poneva in ciò tanto scrupolo che non permetteva neppure che s'inviassero negli ospedali della città leonina altri ammalati che quelli dei distaccamenti stanziati nella città leonina stessa. A ciò il Cardinale replicò che era per il papa quistione di semplice carità d’aprire tutti gli ospedali ai nostri soldati; egli mi pregò di dire al Generale che disponesse pure degli ospedali militari anche della città leonina e s’impegnò spontaneamente di ottenere dal papa che ordinasse al Commendatore capo dell’Ospedale di Santo Spirito, di fondazione particolare, di ammettere gratuitamente i nostri militari in quello stabilimento»[28].

Lo stesso atteggiamento di disponibilità, sebbene con alcune varianti, emerge anche nella relazione che Cadorna fece al ministro Ricotti il 26 settembre 1870[29]: «A questo ufficiale diedi pure lo incarico di far sentire al prefato (sic) cardinale, che sarebbe stato necessario per l’igiene che le truppe destinate a tutela dell’ordine nella città leonina, fossero quivi ricoverate in qualche locale, invece di rimanere al bivacco per le piazze e per le vie, come stettero finora. Ed inoltre che i malati di queste truppe fossero ricoverati nell’Ospedale di S. Spirito e nell’Ospedale militare che trovasi in quella parte della città. Alla prima domanda rispose adesivamente il cardinale, ed anzi egli spontaneamente, non conoscendo al momento quali fossero i locali da utilizzarsi per alloggiare Truppe della città leonina, propose che si occupasse da noi il Castello S. Angelo, che pel bisogno di cui trattasi offre considerevoli risorse. (...) In quanto alla seconda richiesta, cioè per gli Ospedali, si riservò di rispondere, perché non dipendeva totalmente da lui il poter dare l’adesione: promise però d’interessarsene. S. eminenza il cardinale Antonelli fece pure verbalmente istanza all’Ufficiale di Stato Maggiore, perché fossero ritirate altre munizioni abbandonate sui bastioni dietro al palazzo Vaticano, e si vuotassero i cannoni rimasti carichi. E finalmente dimostrò il desiderio che i veterani (circa 200) rimasti in Castel S. Angelo fossero provvisti da noi di viveri e delle loro competenze»[30].

In questa versione dei fatti sembra essere il generale italiano a fare la richiesta di poter alloggiare le truppe nell’ospedale di Santo Spirito, ma tale richiesta mostra, a suo modo, le relazioni “amichevoli” fra le due parti.

Tra l’altro Cadorna così scrisse successivamente al cardinale Antonelli il 26 settembre[31]:

«Sono riconoscente a Vostra Eminenza che nell’interesse dell’igiene delle Truppe mi abbia spontaneamente fatta facoltà di poter accasermare porzione delle medesime nel Castello S. Angelo ed in quegli altri locali già ad uso militare in codesta parte della città. Con questa misura mi sarà dato di raccogliere in siti più convenienti per la loro salute i drappelli che ora bivaccano per le piazze e per le vie e che forniscono appunto le Sentinelle e le pattuglie a tutela della pubblica quiete.

Ringrazio pure l’Em.V. dell’intenzione manifestatami per mezzo del precisato ufficiale di Stato maggiore d’interessarsi onde siano accettati all’Ospedale di S. Spirito e nell’Ospedale Militare gli individui appartenenti alle Truppe alloggiate nella città leonina i quali cadessero ammalati: su questo riguardo attenderò dall’Em.V. il cenno che ebbe la cortesia di promettermi»[32].

Addirittura si giunse, da parte italiana, all’atto di dissuadere gli ufficiali italiani dal visitare i Musei Vaticani – diversi ufficiali dovevano essersi presentati in quei giorni per ammirarne le opere, altrimenti non si spiegherebbe un tale intervento disciplinare – per non infastidire le autorità pontificie che dovevano aver fatto presente il fatto in forma privata[33]: «Eppure in una comunicazione “minore” al Segretario di Stato, con la quale lo avvertiva di aver provveduto ad evitare che gli ufficiali italiani si presentassero in Vaticano per visitare i musei, onde rimediare ad una scomoda presenza di cui il Pontefice evidentemente si era lamentato, Cadorna sembrerebbe non riuscire a trattenere una certa reazione polemica: “Benché le domande degli Uff. possono essere giustificate e sensate dal desiderio di ammirare le meraviglie artistiche raccolte nel Vaticano, tuttavia ho dato ordine che d’or innanzi si attengano dall’inoltrare simili domande”»[34].

La stessa “delicatezza” appare nella relazione con cui Blanc riferisce dell’incontro avuto con il cardinale Antonelli in merito alla possibilità che un’autorità di alto livello da parte italiana renda visita al pontefice[35]:

«Dissi poi che ero informato come lo era anche il Generale Cadorna che sua Maestà non avea mandato espressamente un personaggio a Sua Santità per pura delicatezza, ma che se Sua Eminenza credesse che al papa non dispiacesse ricevere un suo inviato Sua Maestà gli manderebbe subito uno dei Ministri, essendo suo vivissimo desiderio fare ogni cosa possibile per rendere la situazione meno penosa per Sua Santità. Il cardinale mi rispose che apprezzava la delicatezza di un’astensione che era preferibile per ora, l’invio d’un ministro o altro personaggio espressamente mandato non potendo attualmente che accrescere la difficoltà»[36].

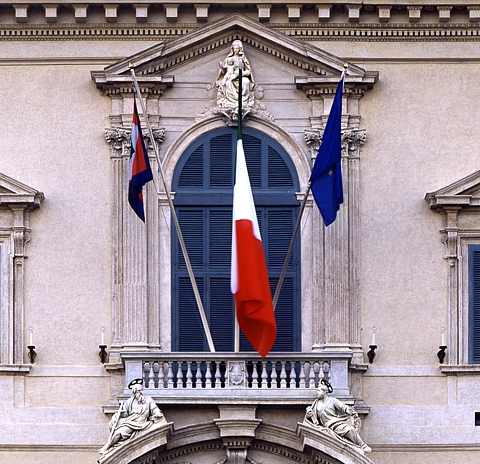

2/ Quirinale

La Torretta del Quirinale con bandiera italiana, europea e presidenziale,

croce, campane, iscrizione pontificia e Madonna con Bambino

La Loggia delle benedizioni sopra il Portale d’ingresso del Quirinale

con le 3 bandiere, Madonna con Bambino e SS. Pietro e Paolo

3/ Il Vittoriano

Il Vittoriano: breve guida alla comprensione dei simboli del monumento al primo re d’Italia ed all’Unità della Patria. Un monumento risorgimentale che cela però la storia d’Italia, di Andrea Lonardo (www.gliscritti.it )

La statua del re Vittorio Emanuele II, fulcro del monumento del Vittoriano a lui dedicato, poggia su di un basamento marmoreo dove sono rappresentate le città d'Italia: è l'Italia dei comuni su cui si poggia l'unità della patria. Lì si vedono i simboli della cultura e della tradizione italiana e non solo quelli creati artificialmente nell'ottocento. E lì, ovviamente, appare anche il simbolo della croce, ad esempio, nelle raffigurazioni di Genova e di Milano. Ma appaiono anche altri simboli cristiani, come il leone dell'evangelista San Marco, a rappresentare Venezia.

Oltre ai simboli cristiani appare nell’iconografia delle 14 città prescelte – Torino, Venezia, Palermo, Mantova, Urbino, Napoli, Genova, Milano, Bologna, Ravenna, Pisa, Amalfi, Ferrara, Firenze – tutta una simbologia che, pur non essendo esplicitamente cristiana, rinvia alla storia della nazione che ha visto, fra gli altri, anche il ruolo decisivo giocato dal cristianesimo e dalla chiesa: si pensi, ad esempio, a Ravenna, che è rivestita delle vesti bizantine dell’esarcato, a Firenze con la testa coronata di alloro, a motivo dei suoi poeti Dante e Petrarca, a Bologna con la toga dottorale ed il libro a ricordo della sua università medioevale voluta dai pontefici.

Tutto il resto del monumento rimanda, invece, esplicitamente all’Unità del Paese sorta proprio con il Risorgimento. Spesso, però, la simbologia è intellettualistica e chiaramente creata a freddo nel clima post-risorgimentale (la costruzione del Vittoriano iniziò nel 1885, mentre gli ultimi interventi risalgono al 1935). Non è particolarmente originale affermare che il monumento nell’insieme non convince.

In alto, in cima al monumento, sono le due quadrighe dell'Unità e della Libertà. Due iscrizioni in latino ne indicano esplicitamente il tema: a destra, Patriae Unitati, a sinistra, Civium libertati.

La quadriga dell’Unità reca anche uno scudo con la scritta Hic manebimus optime che fa riferimento a Tito Livio (Ab Urbe condita libri, V, 55) – è l’espressione di un centurione che fa comprendere a tutti che non si deve abbandonare l’urbe – ma anche a Gabriele D’Annunzio che la utilizzò come motto per l’impresa di Fiume (1919-1920, mentre le quadrighe furono poste alla sommità nel 1927).

Il grande porticato è costituito da 16 colonne che recano in alto la raffigurazione delle 16 regioni italiane, così come si configuravano al tempo(mancano la Val d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia, il Tentino Alto Adige, il Molise).

Il bassorilievo frontale posto a decorazione della scalea che sale al monumento di Vittorio Emanuele II ha al centro la dea Roma con alla destra la raffigurazione dell’Amor Patrio ed alla sinistra quella dell'Agricoltura e dell'Industria (1925).

Ai piedi della statua della dea Roma, è posta, dal 4 novembre 1921, la Sepoltura del Milite Ignoto, che custodisce la salma di un giovane militare italiano della I guerra mondiale che venne scelta da una vedova di guerra a sua volta sorteggiata a rappresentare i tanti sacrifici umani sopportati dall’intera nazione nel conflitto. In questa maniera il monumento collega idealmente il Risorgimento con la storia d’Italia fino al primo dopoguerra.

Sei gruppi scultorei, i primi due in bronzo ed i quattro restrostanti in marmo, rappresentano sei valori dell’Unità d’Italia che si vollero simbolicamente evidenziare e, precisamente, da sinistra a destra, La forza (1911), La concordia (1911), Il pensiero (in bronzo, 1912), l’Azione (in bronzo, 1912), Il sacrificio (1911) e Il Diritto (1911).

Nella Forza un nudo personaggio in posa guerresca si erge con a fianco due figure che rappresentano la forza nel lavoro, nella Concordia un personaggio femminile conduce all’abbraccio un vecchio togato ed un giovane, nel Pensiero la dea Minerva alata aiuta il popolo italiano a sollevarsi, nell’Azione un gruppo di combattenti issa il tricolore che reca scritto "Italia" e "Vittorio", mentre il leone di Venezia si libera dalla tirannide, nel Sacrificio un eroe morente è assistito dalle raffigurazioni della libertà e della famiglia, nel Diritto una figura ripone nel fodero la spada, gettando le basi dello Stato.

Più in basso, a livello della strada, due raffigurazioni rappresentano i due mari d’Italia, l'Adriatico a sinistra del monumento, con il simbolo del leone di San Marco, ed, a destra, il Tirreno, con il Tevere che vi sfocia, con la lupa di Roma e la sirena Partenope.

A completare l’iconografia le due porte che danno accesso all’interno del monumento recano in alto le raffigurazioni della Politica e della Filosofia, da un lato, e della Rivoluzione e della Guerra, dall’altro, mentre ancora più in alto sopra le porte dei due propilei stanno le raffigurazioni dell’Architettura e della Musica da un lato e della Pittura e della Scultura dall’altro. Le lunette del propileo dedicato all’Unità recano all’interno i mosaici del Lavoro, della Forza, della Fede e della Sapienza, mentre quelli all’interno del propileo dedicato alla Libertà rappresentano la Legge, il Valore, la Pace e l’Unione.

Nel soffitto del portico, invece, dietro le 16 colonne, il mosaico con le Nuove Scienze.

Il Vittoriano fu eretto demolendo il convento di Santa Maria in Ara Coeli, che era stato confiscato dopo la presa di Roma, e nascondendone la chiesa che era precedentemente l’edificio che si stagliava all’orizzonte della via del Corso. Contestualmente al convento vennero demolite anche le altre costruzioni che sorgevano sul fianco del colle del Campidoglio.

2/ Una breve sintesi e due tesi di fondo che propongo

2.1/ Una breve sintesi

2.2/ “Provvidenziale” l’origine del potere temporale della Chiesa di Roma, come la sua fine/riduzione al minimo

- Lonardo, Il potere necessario sull’origine del potere temporale della Chiesa (non una necessità “teologica”, ma una necessità storica (la politica alta forma di carità)

- dell’Allocuzione di Sua Santità Pio XI ai Parroci e ai Predicatori del periodo Quaresimale tenuta l’11 febbraio 1929 in occasione della Firma del Trattato e del Concordato nel Palazzo Lateranense

Che sarà domani? Questa domanda Ci lascia anche più tranquilli, perché possiamo semplicemente rispondere: Non sappiamo. L’avvenire è nelle mani di Dio, quindi in buone mani. Qualunque cosa ci prepari l’avvenire, sia essa disposizione o permissione della Divina Provvidenza, fin d’ora diciamo e proclamiamo che qualunque sia per essere il cenno della Divina Provvidenza, dispositivo o permissivo, lo seguiremo fidenti sempre ed in qualunque direzione chiami.

Le critiche saranno anche più numerose; ma facilmente si divideranno in due grandi categorie. Gli uni diranno che abbiamo chiesto troppo, gli altri troppo poco. E questo tanto più avverrà, se si distingueranno i campi in cui Noi avremmo chiesto troppo o troppo poco.

Forse alcuni troveranno troppo poco di territorio, di temporale. Possiamo dire, senza entrare in particolari e precisioni intempestive, che è veramente poco, pochissimo, il meno possibile, quello che abbiamo chiesto in questo campo: e deliberatamente, dopo aver molto riflettuto, meditato e pregato. E ciò per alcune ragioni che Ci sembrano e buone e gravi. Innanzi tutto abbiamo voluto mostrare di essere pur sempre il Padre che tratta coi figli, che è dire la disposizione Nostra a non rendere le cose più complicate, e più difficili, ma più semplici e più facili. Inoltre volevamo calmare e far cadere tutti gli allarmi, volevamo rendere addirittura ingiuste, assolutamente irragionevoli, tutte le recriminazioni fatte o da farsi in nome di una, stavamo per dire, superstizione di integrità territoriale del paese. Ci parve così di seguire un pensiero provvido e benefico a tutti per il presente e per il futuro, provvedendo ad una maggiore tranquillità di cose, prima ed indispensabile condizione per una stabile pace e per ogni prosperità.

In terzo luogo volevamo mostrare in un modo perentorio che nessuna cupidità terrena muove il Vicario di Gesù Cristo, ma soltanto la coscienza di ciò che non è possibile non chiedere; perché una qualche sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale: dunque almeno quel tanto di territorio che basti come supporto della sovranità stessa; quel tanto di territorio, senza del quale questa non potrebbe sussistere, perché non avrebbe dove poggiare. Ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l’anima. Così per altri Santi: il corpo ridotto al puro necessario per servire all’anima e per continuare la vita umana, e colla vita l’azione benefica. Sarà chiaro, speriamo, a tutti, che il Sommo Pontefice proprio non ha se non quel tanto di territorio materiale che è indispensabile per l’esercizio di un potere spirituale affidato ad uomini in beneficio di uomini; non esitiamo a dire che Ci compiacciamo che le cose stiano così; Ci compiacciamo di vedere il materiale terreno ridotto a così minimi termini da potersi e doversi anche esso considerare spiritualizzato dall’immensa, sublime e veramente divina spiritualità che esso è destinato a sorreggere ed a servire.

Vero è che Ci sentiamo pure in diritto di dire che quel territorio che Ci siamo riservati e che Ci fu riconosciuto è bensì materialmente piccolo, ma insieme è grande, il più grande del mondo, da qualunque altro punto di vista lo si contempli.

Quando un territorio può vantare il colonnato del Bernini, la cupola di Michelangelo, i tesori di scienza e di arte contenuti negli archivi e nelle biblioteche, nei musei e nelle gallerie del Vaticano; quando un territorio copre e custodisce la tomba del Principe degli Apostoli, si ha pure il diritto di affermare che non c’è al mondo territorio più grande e più prezioso. Così si può abbastanza vittoriosamente, tranquillamente rispondere a chi obietta d’aver Noi chiesto troppo poco: mentre poi non si riflette forse abbastanza quel che significhi di incomodo e di pericoloso (diciamo al giorno d’oggi) aggiungere al governo universale della Chiesa, l’amministrazione civile di una popolazione per quanto minuscola.

La piccolezza del territorio Ci premunisce contro ogni incomodo e pericolo di questo genere. Sono sessant’anni ormai che il Vaticano si governa senza particolari complicazioni.

Altri invece diranno, anzi hanno già detto od accennato, che abbiamo chiesto troppo in altro campo: si capisce, e vogliamo dire nel campo finanziario. Forse si direbbe meglio nel campo economico, perché non si tratta qui di grandi finanze statali, ma piuttosto di modesta economia domestica.

A costoro vorremmo rispondere con un primo riflesso: se si computasse, capitalizzando, tutto quello di cui fu spogliata la Chiesa in Italia, arrivando fino al Patrimonio di San Pietro, che massa immane, opprimente, che somma strabocchevole si avrebbe? Potrebbe il Sommo Pontefice lasciar credere al mondo cattolico di ignorare tutto questo? Non ha egli il dovere preciso di provvedere, per il presente e per l’avvenire, a tutti quei bisogni che da tutto il mondo a lui si volgono e che, per quanto spirituali, non si possono altrimenti soddisfare che col concorso di mezzi anche materiali, bisogni di uomini e di opere umane come sono?

da G.B. Montini, Roma e il Concilio, in Studi Romani 10 (1962), pp. 503-504

Pare innanzitutto notevole il fatto che questo imminente Concilio si celebra a Roma, la quale lo accoglie con molto onore e con molta circospezione, e si trova in condizioni ben diverse dalla Roma che accolse il primo Concilio Vaticano; Roma papale quella, Roma italiana questa. Il confronto fra l'Urbe del 1870 e la città del 1962 sorge spontaneo alla mente per rilevare non tanto l'aspetto esteriore, enormemente e splendidamente migliorato della Roma odierna e assai differente dal volto, sempre regale ma invecchiato e sofferente della Roma ottocentesca di allora, quanto per ricordare il comportamento ideale e politico, stanco e inquieto a quel tempo, febbrile e vario, ma ben delineato al tempo nostro. Non si può dimenticare che la presenza del Concilio Ecumenico a Roma nel '70 non valse a placare il fermento politico che dentro e fuori l'agitava, né a contenere la pressione degli avvenimenti, che portarono, proprio in quei giorni, alla caduta del potere temporale del Papa, ed insieme, con la Bolla Postquam Dei Munere del 20 ottobre 1870, alla sospensione del Concilio Vaticano primo, praticamente - lo abbiamo appreso adesso - alla sua fine. Parve un crollo; e per il dominio territoriale pontificio lo fu; e parve allora, e per tanti anni successivi, a molti ecclesiastici e a molti cattolici non potere la Chiesa romana rinunciarvi, e accomunando la rivendicazione storica della legittimità storica della sua origine con l'indispensabilità della sua funzione, si pensò doversi quel potere temporale recuperare, ricostituire. E sappiamo che ad avvalorare questa opinione, per cui fu così travagliata e priva delle sue più cospicue forze, quelle cattoliche, la vita politica italiana, fu l'antagonismo sorto tra lo Stato e la Chiesa. […] Ma la Provvidenza, ora lo vediamo bene, aveva diversamente disposto le cose, quasi drammaticamente giocando negli avvenimenti. Il Concilio Vaticano I aveva da pochi giorni proclamata somma e infallibile l’autorità spirituale di quel Papa (il voto sull’infallibilità avvenne nella quarta sessione il 18 luglio 1870 ndr.) che praticamente perdeva in quel fatale momento la sua autorità temporale. Il Papa usciva glorioso dal Vaticano I per la definizione dogmatica delle sue supreme potestà nella Chiesa, e usciva umiliato per la perdita delle potestà temporali. Ma fu allora che il papato riprese con inusitato vigore le sue funzione di maestro di vita e di testimonio del Vangelo, così da salire a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell’irradiazione morale sul mondo.

dal discorso di Paolo VI in visita al Presidente della Repubblica Italiana, 11 gennaio 1964

Com' Ella vede, Signor Presidente, i Nostri sentimenti si svolgono in una linea semplicissima, come è proprio di sentimenti che partono dal cuore, e subito si fanno augurio, ed in Noi si accendono in preghiera. E ciò che diciamo per la Sua persona e per il Suo ufficio vogliamo dire per il Popolo Italiano, non senza avvertire il bisogno di ricordare, ancora una volta, la novità - rispetto alla storia pochi decenni trascorsi non bastano per considerarla altrimenti - la novità del titolo con cui Noi ad esso Ci rivolgiamo. Il titolo non è più quello d'una sovranità temporale, che qualificava sudditi gli Italiani degli Stati Pontifici e forestieri quelli delle altre regioni; ma solo quello della Nostra potestà spirituale, che guardava ieri e tanto più guarda oggi all'Italia come ad un popolo costituente nella sua grande maggioranza, e, sotto certi aspetti, vorremmo dire nella sua totalità, una comunità cattolica.

Ci chiediamo perciò se ancora, da questa sede, tale titolo puramente spirituale Ci autorizza a interloquire con l'Italia, la Nostra diletta Italia: e pare a Noi che non solo possiamo, ma dobbiamo dirle, anche in una circostanza come questa, le cento cose che abbiamo per essa nel cuore: che vogliamo bene, un bene tutto spirituale, tutto pastorale, oltre che naturale, a questo magnifico e travagliato Paese; vogliamo dire che non dimentichiamo i secoli durante i quali il Papato ha vissuto la sua storia, difeso i suoi confini, custodito il suo patrimonio culturale e spirituale, educato a civiltà, a gentilezza, a virtù morale e sociale le sue generazioni, associato alla propria missione universale la sua coscienza romana ed i suoi figli migliori; vogliamo assicurarlo che desideriamo per esso ogni moderna prosperità nell'ordine civile, nella giustizia sociale, e, come Vostra Eccellenza ha ben detto, nella pace internazionale; vogliamo ricordargli che Noi sempre impegniamo quanti del nome cattolico si onorano a dare al Paese stesso esempio di integri e forti costumi e concorso di leale collaborazione per ogni libero e onesto incremento.

2.3/ Avevano ragione sia il Risorgimento sia Pio IX (ed avevano entrambi torto, ma i tempi non erano maturi per una soluzione che eliminasse quel torto)

C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011 (un testo che qualsiasi docente dovrebbe leggere!)

2.4/ Contro le due opposte scuole storiografiche, quella che accusa il Risorgimento di non aver rotto con la Chiesa e quella che lo accusa precisamente di aver rotto con la Chiesa

da Risorgimento, Unità d’Italia, Chiesa cattolica, di Carlo Cardia (da www.gliscritti.it )

Nel bel libro-intervista di Emilio Gentile il nodo dei rapporti con la Chiesa è interpretato come una delle ragioni per la quale difettiamo del senso dello Stato, e la prova sarebbe nel fatto che manteniamo tante festività religiose ma non abbiamo una vera festa nazionale, come per altri è il 4 o 14 luglio.

È riemerso anche un filo di intransigentismo storiografico nelle analisi (per altri aspetti condivisibili) di Ernesto Galli della Loggia, e in più recenti scritti di Massimo Viglione, per i quali l’Italia dell’Ottocento nel farsi Stato avrebbe dichiarato guerra alla tradizione cattolica, lacerato il Paese nella sua identità. Desidero anticipare, con riferimento al mio libro “Risorgimento e religione”, che insieme ai grandi autori classici che hanno scandagliato le relazioni tra unità d’Italia e cattolicesimo, Francesco Ruffini, Arturo Carlo Jemolo, Giacomo Martina, hanno fatto da guida alla mia ricerca il pensiero e le analisi di Giovanni Spadolini, spirito laico per eccellenza ma sostenitore strenuo della libertà religiosa, alieno da ogni estremismo o partigianeria.

Io credo che il Risorgimento non meriti i giudizi appena riportati, soprattutto perché l’intreccio tra Risorgimento e religione è stato continuo, ricco, fecondo anche nei momenti di conflitto, e perché questo conflitto è stato sempre ricomposto in una sintesi più alta di cui siamo tutti eredi anche se non sempre ce ne accorgiamo. Cominciamo dal primo punto.

Noi abbiamo una pluralità di feste e celebrazioni (laiche e religiose) proprio perché non abbiamo voluto spezzare la continuità della nostra storia; non abbiamo bisogno di una data esclusiva per la nostra identità nazionale perché questa è assai più antica rispetto a quella di altri popoli, non ne abbiamo mai espunto una parte, provandone vergogna.

Caso mai, il problema è opposto, siamo rinascimentali anche nelle feste, non riusciamo a liberarci neanche di quelle patronali. Con l’unità d’Italia la nostra storia non si spezza, è portata a compimento da un Risorgimento che esalta il nostro passato e le nostre tradizioni facendone la leva per affermare il diritto all’indipendenza, che nessuno all’epoca può negare.

Solo così si spiega come il Risorgimento abbia potuto affrontare e risolvere, in un arco di tempo assai ridotto, tra il 1848 e il 1861, con l’appendice del 1870, compiti assai più ardui di quelli propri di altri Paesi. E l’ha fatto senza guerre di religione o persecuzioni di alcun genere, senza fratture definitive tra le parti sociali, senza gli estremismi che hanno segnato la storia di altri Stati. Nessuna recriminazione può cancellare questo tratto di distinzione e di nobiltà della doppia rivoluzione risorgimentale, per libere istituzioni e per l’indipendenza.

Le tesi che accentuano le tensioni tra Italia e Chiesa cattolica evitano, infatti, di confrontare la nostra storia con quella di altri Paesi che sono diventate Stati unitari con lacerazioni, guerre, conflitti a noi sconosciuti. Lo mette bene in risalto Alberto Mario Banti quando rileva le tragedie e i massacri che accompagnano la formazione dei grandi Stati moderni, come Inghilterra, Francia, Stati Uniti d’America, di cui dovremmo essere invidiosi, e mette in rilievo che la loro lunga e feroce gestazione dovrebbe confermarci nel carattere positivo, più dolce della nostra storia e del Risorgimento.

La nostra storia non è lacerata anche perché sin dall’inizio il Risorgimento è strettamente legato, a livello popolare e di intellettualità, alla Chiesa e alla fede religiosa dei suoi protagonisti. Già nel primo Ottocento sono poeti e letterati, prima che politici e rivoluzionari, a reclamare il diritto storico dell’Italia all’unità e all’indipendenza, e lo fanno con opere e immagini che rimandano di continuo alla fede, al cristianesimo, alla religione che ha alimentato la nostra storia secolare.

Lo fa Alessandro Manzoni con i suoi inni e le sue tragedie, e soprattutto con quel romanzo storico dei Promessi sposi che mette in scena la lotta epica e senza fine della giustizia contro l’ingiustizia, dell’innocenza contro la sopraffazione, e che in chiara allegoria parla dell’Italia moderna che può redimersi da ogni dominio straniero e farsi libera e indipendente. Romanzo più cattolico e patriottico dei Promessi sposi non si può immaginare, su di esso si sono formate generazioni di italiani sino ai giorni nostri per sognare e realizzare una storia unitaria tenendo fermo il legame con un cammino di civilizzazione più lungo e profondo di quello di altri Paesi.

E lo fa, prima di lui, Giacomo Leopardi il quale, pur non professando una fede positiva tuttavia propone ed elabora le domande che da sempre gli uomini si pongono, e lo accostano al cielo con uno spirito universale che solo da Roma può sprigionarsi. Le più grandi poesie di Leopardi superano la terra, fanno volare la mente in cielo e sulla luna, vogliono conoscere il senso e il segreto della vita, possedere l’universo nella notte del deserto e perdersi nell’infinito quando lo intravedono, anche se poi si ritraggono, non afferrano la mano tesa della fiducia che è lì a portato d’uomo. Leopardi cerca ovunque la trascendenza, ogni volta si rattrista perché non riesce a farla sua e ad amarla. La sua poetica è così alta e struggente che rapisce, scende nell’intimo, suggerisce quasi a chi legge le risposte che la sua ragione rifiuta, e per paradosso molti lettori afferrano quella mano tesa che lui respinge.

In Leopardi non c’è sopraffazione, aggressione, gusto della violenza, ma gentilezza e profondità, c’è quel pensiero infinito che gli fa rinnovare la grandezza italiana del passato. Leopardi è il cantore di ogni tempo e luogo, seppure non varca la soglia della fede, però la suggerisce, la insinua, la fa desiderare a chiunque lo legga. Se Manzoni fa della fede la via verso la salvezza dell’Italia, Leopardi è, per dirla con Benedetto XVI, tra coloro che cercano Dio in continuazione e così facendo in qualche modo l’hanno già raggiunto.

La fede religiosa che nutre gli animi e li spinge a volere un’Italia libera e unita, è presente e attiva quando prende l’avvio l’azione politica e l’impegno civile per conseguire il traguardo unitario. Perfino negli anni della solitudine, quando le speranze sono affidate all’eroismo individuale, ai martiri solitari (democratici, mazziniani, cattolici, liberali) che preparano il Risorgimento, la fede cristiana permea, avvolge e sostiene chi sale sul patibolo, subisce il carcere o l’esilio, al di là delle convinzioni politiche.

Ciro Menotti, la notte prima di salire il patibolo, dopo aver ricevuto i sacramenti, scrive alla moglie Cecchina dandole appuntamento nei luoghi dell’eternità e l’assicura che Iddio gli dà la forza per incontrare la morte come la mercede del giusto.

Silvio Pellico, con la sua opera parla poco di politica ma narra la forza della fede che l’ha sostenuto nel patire le prigioni austriache, commuove l’Europa più di tanti manifesti e proclami. Con i martiri di Belfiore sono giustiziati sacerdoti cui vengono scorticate le dita che avevano sorretto l’ostia, né vale il soccorso dei vescovi a salvarli perché la repressione è cieca.

Negli stessi anni, infine, una generazione di intellettuali cattolici, Gioberti e Rosmini, Niccolò Tommaseo ed Alessandro Manzoni, elaborano il sogno unitario, guelfo o non guelfo, radicano gli ideali risorgimentali nel cuore e nella mente dei cattolici. Queste pagine di storia che riempiono la prima metà dell’Ottocento non possono essere cancellate, o sottovalutate, alla luce delle successive difficoltà e tensioni, proprie di un nuovo sistema politico democratico che si affermando in Piemonte e poi in Italia.

3/ In Italia esiste prima la nazione e poi lo Stato: non è lo Stato a fare la nazione italiana come in altri paesi (e nemmeno i filosofi dell’ottocento, pro o contro il papa, da Gioberti, Manzoni, Rosmini, ecc. ecc.)

da L’inno di Mameli. Frammenti dal commento di Roberto Benigni, Festival di Sanremo, 17/2/2011

L’Italia è l’unico paese al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione. L’ha tenuto insieme la lingua e la cultura, immensa.

Un paese che non proclami forte i propri valori è pronto per l’oppressione e la servitù.

Risorgimento poi è una parola... Risorgere viene dal vangelo, è una cosa mistica, religiosa... è proprio una resurrezione.

Nessun altro luogo del mondo ha avuto un’avventura impressionante, scandalosamente bella come la città di Roma.

In dialetto non si può scrivere la Divina Commedia. Non si può.

La bandiera venne inventata, trovata, scelta da Mazzini da un verso di Dante Alighieri – come al solito – che nel canto XXX del Purgatorio, l’apparizione di Beatrice... Quindi la bandiera viene da Dante Alighieri.

Uniamoci, amiamoci, l’unione e l’amore... L’unione e l’amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Queste.... sono le idee di Gioberti, cattolicesimo e liberalismo insieme.

Abbiamo inventato noi la libertà, nel 1100, 1200... i comuni liberi.

Loro hanno imparato a morire per la patria, perché noi potessimo vivere per la patria.

Lo canta... non perché protegge la terra dei suoi padri, ma perché tutela la vita dei suoi figli.

da C. Cardia, Prefazione

[Spesso si] sottovaluta l'idealità e l'eroismo profusi ovunque nella Penisola dai giovani, dai volontari, da persone di ogni classe sociale, per raggiungere l'obiettivo unitario.

Di un altro fatto si parla poco, o se ne parla in modo distorto. Il Risorgimento non forma una nazione, con relativa cultura, religione, memoria storica, ma unifica in Stato una nazione che esiste da secoli, con una storia grande di respiro universale, che conosce e celebra imperatori e condottieri, filosofi e scienziati, papi, teologi e santi, che hanno parlato al mondo, agli uomini di tutta la terra, che il mondo ci riconosce e ammira più di quanto riusciamo a fare noi stessi.

Questo onore, ed onere, della nazione italiana dovrebbe essere vanto del Risorgimento, ma c'è chi lo tace e lo nasconde, perché crede che se fosse conclamato farebbe risaltare in controluce limiti e modestia dell'epopea risorgimentale. In realtà è il contrario. Disconoscendo l'elemento nazionale che per ogni italiano preesiste allo Stato unitario si commette un peccato d'orgoglio che priva il Risorgimento della sua grandezza: il processo unitario è stato breve e nobile perché la nazione italiana ha una lunga storia, nessuno può negare la sua identità conosciuta in tutto il mondo, essendo la più universale.

D'altra parte qualunque studente, anche fra i tanti che ignorano quando l'Italia s'è unita, interrogato di quale sia la nazionalità di Giulio Cesare o San Benedetto, Giotto o Raffaello, ancora di Dante, Petrarca, Savonarola, Leopardi, Beccaria, e mille altri, non esiterebbe a dire che sono italiani ovunque essi siano nati. Questa peculiarità è ancora oggi sottostimata, impedisce di dare la giusta collocazione all'unificazione politica dell'Ottocento, evento eccezionale ma che non oscura il patrimonio di eredità di cui siamo custodi da secoli.

da Dopo 150 anni in Italia si parla italiano. I meriti della scuola, dei giornali e anche della Chiesa, di Luca Serianni

È notissima la valutazione di Tullio De Mauro, il quale nel 1963 calcolò che appena il 2,5 per cento dei parlanti potevano considerarsi italofoni. La percentuale è stata discussa, ma è vero che i termini del problema non cambierebbero anche se quella quota dovesse essere moltiplicata di due o tre volte. Se nel 1861 erano pochi i cittadini in grado di parlare l'italiano, non è però sostenibile un eventuale corollario, secondo il quale sarebbe esistito solo l'italiano scritto della tradizione letteraria, chiuso in una specie di teca museale.

Il linguista ticinese Sandro Bianconi ha dimostrato nel 1991, esplorando i ricchissimi carteggi dei cardinali Borromeo (circa 60.000 lettere), che l'italiano già nel secondo Cinquecento era diventato anche nei centri minori "la lingua della comunicazione scritta ai diversi livelli della società"; Francesco Bruni ha accertato la circolazione di un italiano ampiamente usato nel Levante dal XVI al XIX secolo in funzione di lingua veicolare diplomatica. E non va sottovalutata, per la circolazione di un modello scritto o comunque italianizzato presso le masse, l'azione della Chiesa e l'abituale ricorso all'italiano, non al dialetto, nella predicazione: un canale a cui era esposta regolarmente la quasi totalità della popolazione dialettofona.

da Don Bosco l'italiano. La cultura come coscienza e identità di un popolo, di Francesco Motto

Che la nostra identità abbia radici nel passato e che, prima ancora del carattere politico assunto con il Regno d'Italia nel 1861, da secoli abbia un suo carattere nazionale linguistico, religioso, letterario, artistico è indubitabile.

Può essere allora interessante e anche inedito vedere l'apporto di don Bosco a tale italianità già nel quindicennio precedente l'Italia unita. Del resto nel 1846 indicava alla massima autorità di Torino che egli intendeva insegnare ai suoi ragazzi quattro "valori": l'amore al lavoro, la frequenza dei santi sacramenti, il rispetto a ogni superiorità e la fuga dai cattivi compagni. Li avrebbe successivamente sintetizzati nella celebre espressione "onesto cittadino e buon cristiano".

Nel 1845 pubblica dunque un volume di 400 paginette: la Storia ecclesiastica ad uso delle scuole, utile ad ogni ceto di persone. In evidenza sono subito due dimensioni: quella religiosa e quella di taglio giovanile e popolare. Gli ecclesiastici, gli studiosi, le persone colte, gli allievi delle (poche) scuole superiori avevano già a loro disposizione grossi volumi; non così sempre i ragazzi delle scuole inferiori, dei collegi, dei piccoli seminari; non così i giovanotti semianalfabeti che frequentavano le scuole festive e serali; non così la gran massa della popolazione semianalfabeta dell'epoca.

Quella di don Bosco non ha nulla a che vedere con le storie dotte e con quelle pure similari di Antoine-Henri de Bérault-Bercastel, di Réné F. Rohrbacher, di Johann J. I. von Döllinger. L'obiettivo che si propone è educativo, apologetico, catechistico: formare religiosamente i lettori, soprattutto i giovani studenti, con una bella storia, dando spazio ai "fatti più luminosi che direttamente alla Chiesa riguardano", soprattutto ai papi e ai santi, tralasciando o appena accennando i "fatti del tutto profani e civili aridi o meno interessanti, oppure posti in questione". L'Educatore. Giornale di educazione e di istruzione primaria lo recensiva positivamente, sottolineandone il principio educativo sotteso ("illuminare la mente per rendere buono il cuore") e apprezzandone il periodare "schietto e facile", "la lingua abbastanza pura"e "la sparsa unzione, che dolcemente ti commuove e alletta al bene", Il volume ebbe 25 edizioni-ristampe fino al 1913.

Non passano due anni che don Bosco dà alle stampe un'opera analoga, ossia La storia sacra per uso delle scuole, utile ad ogni stato di persone, arricchita di analoghe incisioni. Come sempre, onde "giovare alla gioventù", l'autore si prone la "facilità della dicitura e popolarità dello stile", anche se con ciò non può garantire "un lavoro elegante".

I modelli ancora una volta sono libriccini esistenti sul mercato. Il volume è ben accolto dalla critica. Sul citato periodico di pedagogia torinese un maestro scrive che apprezza tanto l'opera al punto da adottarla e da consigliarla ai suoi colleghi: "I miei scolari vanno a ruba per averla nelle mani, e la leggono con ansietà e non rifiniscono di presentarla agli altri e di parlarne, chiaro segno che la capiscono". Tale comprensione è dovuta, a giudizio del maestro, alla "forma di dialogo" e alla dicitura "popolare, ma pura ed italiana". Potrebbe essere stato questo apprezzamento uno dei motivi per cui don Bosco, sul finire del 1849, avanza richiesta alle autorità scolastiche del regno di adottare come testo scolastico un suo Corso di Storia Sacra dell'Antico e del Nuovo Testamento che intende "pubblicare, adorno anche di stampe, in modo acconcio per l'ammaestramento delle scuole elementari".

La domanda in un primo momento parve poter venire accolta favorevolmente, stante "l'assoluta mancanza di un libro migliore". Nel corso della seduta del consiglio superiore della Pubblica istruzione del 16 dicembre 1849 si esprimono sì delle riserve "dal lato dello stile e della esposizione", ma esse vengono compensate dalle "opportunissime considerazioni morali" e dalla "necessaria chiarezza" che fa "emergere assai bene dai fatti i dogmi fondamentali della religione".

L'intervento critico e autorevole del relatore don Giuseppe Ghiringhello fa però mutare opinione allo stesso consiglio per i "molti errori grammaticali e ortografici", che rendono "meno utile quel lavoro per altro verso assai commendevole". Evidentemente le esigenze del teologo Ghiringhello docente di Sacra Scrittura nella facoltà teologica della città non erano quelle dei maestri di scuole elementari (e di don Bosco), quotidianamente alle prese con fanciulli appena alfabetizzati, che normalmente si esprimevano in dialetto. La "fortuna" dell'opera è comunque notevole se alla morte di don Bosco (1888) le edizioni-ristampe sono arrivate a 19, e tante altre sarebbero state immesse sul mercato editoriale e scolastico fino al 1964.

Alla trilogia mancava ancora una storia, quella d'Italia che peraltro era richiesta dall'aria che si respirava. Ed ecco don Bosco darla alle stampe nel 1855: La storia d'Italia raccontata alla gioventù da' suoi primi abitatori sino ai nostri giorni, corredata da una carta geografica d'Italia. Questa volta la narrazione, che attinge come sempre ai compendi e manualetti dell'epoca, è più limpida del passato, dal momento che l'autore è ormai allenato da un decennio a scrivere. Sono però sempre pagine di uno scrittore che si adegua all'intelligenza dei suoi lettori, di un sacerdote che vuole presentare fatti fecondi di ammaestramenti spirituali, di un educatore di giovani "poveri ed abbandonati" che non fanno storia, ma la subiscono dalla prepotenza dei grandi. Non se ne rese conto Benedetto Croce 60 anni dopo quando - nonostante il rispettabile successo di ben 31 edizioni fino al 1907 - per la presenza di certe pagine lo definisce un "povero libro reazionario e clericale", mentre il coevo ministro cavouriano Giovanni Lanza lo encomia. Niccolò Tommaseo ne tesse gli elogi, pur notando che "non tutti i giudizi di lui sopra i fatti a me paiono indubitabili né i fatti tutti esattamente narrati", ma senza tacere che "non pochi de' moderni (...) nella storia (...) propongono a se un assunto da dover dimostrare e quello perseguono dal principio alla fine; e a quello piegano e torcono i fatti e gli affetti".

4/ La natura “dolce” del Risorgimento: il miglior processo europeo di costruzione di una nazione

da A.M. BANTI, Nel nome dell'Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze nei documenti e nelle immagini, Bari 2011, pp. VII-VIII.

Pensate alla Gran Bretagna: lì ci vuole un secolo di massacri - il XVII - per costituirla; e i massacri continuano ancora per almeno tre secoli (con cicli e cronologie diversi) in aree territoriali marginali come la Scozia o l'Irlanda. Pensate alla Francia: dalla Rivoluzione alla Comune è una guerra civile incessante tra partiti di diverso orientamento ideologico a Parigi, in Vandea, e altrove in provincia fino alla repressione della Comune ( 1871) che in pochi giorni miete decine di migliaia di vittime. Pensate agli Stati Uniti, che nascono con una prima secessione violenta e che, proprio negli anni del brigantaggio italico, sprofondano nelle violenze di una seconda secessione, la guerra civile che costa agli Stati Uniti tanti caduti quanti ne sono stati causati da tutte le guerre combattute dagli americani nel XX secolo.

da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 15-16

L'esempio inglese è assai significativo, perché un conflitto religioso e di nazionalità lacerante segna la restaurazione della grande monarchia quando nel 1534 Enrico VIII si separa da Roma e organizza una Chiesa anglicana tutta fatta in casa, e per tre secoli le isole britanniche non hanno pace. Cattolici, anglicani, presbiteriani scozzesi squassano e dividono il Paese, le loro diatribe sono filtrate e risolte dagli equilibri dinastici, intramezzate dalla guerra civile dei puritani di Cromwell che nel secolo successivo compie l'indicibile mettendo a morte il Re. Nel Cinquecento Enrico VIII manda a morte alcune sue mogli facendole imprigionare e giustiziare nella Torre di Londra, ma sua figlia Maria Tudor «la sanguinaria» cerca di restaurare la tradizione e si macchia di stragi che non saranno mai perdonate ai cattolici. Elisabetta I da parte sua fa giustiziare Maria Stuarda per prevenire un' altra restaurazione papista e colpire l'indipendentismo scozzese. L'equilibrio civile viene infranto nel secolo successivo da Cromwell che fa giustiziare Carlo I, proclama la repubblica (Commonwealth), unisce a forza le tre nazioni (Inghilterra, Scozia, Irlanda), umiliando democrazia, diritti di libertà, identità nazionali. Cromwell subisce poi la damnatio memoriae perché Carlo II fa riesumare la sua salma dall'abbazia di Westminster e la sottopone all'esecuzione postuma (hanged, drawed and quartered). Il corpo viene gettato in una fossa comune, tranne la testa, infilata su un palo ed esposta davanti all'Abbazia di Westminster fino al 1685. Solo nel 1960 il trofeo, passato nel frattempo di mano in mano, viene sepolto nel cimitero del Sidney Sussex College. La topografia delle inumazioni riflette in qualche modo le lotte dinastiche e civili dell'epoca. Le mogli fatte giustiziare da Enrico VIII, Anna Bolena e Catherine Howard, sono sepolte nella Chiesa della Torre di Londra St. Peter in Chains (San Pietro in vincoli). Nell'Abbazia di Westminster, invece, sono insieme vittime e carnefici, amici e nemici, Maria I d'Inghilterra (la sanguinaria) ed Elisabetta I, e Maria Stuarda messa a morte da Elisabetta, quasi che il passaggio all' aldilà implichi il perdono per le colpe terrene. L'unificazione dell'Irlanda porta ad una delle più dure e lunghe repressioni della storia europea, mentre la guerra civile inglese si conclude nel 1688 con l'avvento al trono di Guglielmo d'Orange e la sua accettazione del Bill of Rights che dà basi costituzionali ai poteri del Parlamento e allo Stato inglese moderno che nel secolo XIX inizierà a riconoscere diritti civili e libertà di religione alle minoranze. È vero che è una storia lontana da noi, e noi la studiamo poco, ma non è questo un buon motivo per invidiarla o pensare che lo Stato inglese si sia affermato in poco tempo, senza divisioni intestine, non abbia fatto tante vittime.

da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 17-18

La storia dei Paesi compattamente cattolici, poi, smentisce nettamente che soltanto in Italia lo Stato unitario si sia formato in contrapposizione alla propria religione. Al contrario, Francia e Spagna realizzano guerre e repressioni religiose mai conosciute in Italia, con un radicamento di odi e ostilità che non trovano spazio neanche per un momento nel nostro risorgimento, anche perché il papato svolge in Italia un ruolo di ammortizzatore nei passaggi di più acuto conflitto politico. In Francia lo Stato nasce e si fa grande su base monarchica e cattolica, ma nel 1789 la rivoluzione abbatte la monarchia e dichiara guerra alla religione. La formazione dello Stato unitario attraversa diverse fasi, a cominciare dal XIII-XIV secolo quando inizia la lotta di emancipazione dall'Inghilterra, e con Filippo il Bello che sottrae per la prima volta la Francia dalla egemonia teocratica, sconfiggendo in Bonifacio VIII l'ultimo papa teocratico della storia. Al termine della guerra dei cento anni (1337-1453) la Francia consegue l'unità nazionale, e il suo Stato si afferma attraverso periodiche stragi di eretici e dissidenti religiosi, ed è frutto di una monarchia «talmente nazionale che, all'indomani della sua caduta, la nazione si regge anche senza di essa e nonostante la rivoluzione dell’89». Ma la rivoluzione del 1789-1794 scatena un conflitto generalizzato contro la religione e l'identità cattolica con repressioni e rappresaglie che inaugurano in Europa quell'antitesi amico-nemico che è a base di ogni forma di totalitarismo. Si tratta di una guerra continua al cattolicesimo che esplode, in termini di repressione sanguinaria nel periodo del terrore, di emarginazione sociale nel secolo XX con la Loi de séparation del 1905. Vengono i brividi a pensare cosa sarebbe potuto accadere in Francia, se si fosse dovuto porre fine al potere temporale dei papi, rispetto a quanto avviene in Italia nell'Ottocento.

da C. Cardia, Prefazione

Si può tornare a riflettere, con obiettività, sul carattere moderato con il quale il Risorgimento ha gestito il conflitto con la Chiesa. Lo si può fare tenendo presente ciò che è avvenuto, in analoghe circostanze, in altri Paesi dove lo scontro è diventato guerra di religione, aspra, senza confini e spazi di mediazione, ha portato ad esiti sanguinari sconosciuti alla nostra storia. Nel Risorgimento, il rapporto conosce fasi positive e negative, ma entrambe le parti non superano mai la soglia dell’irreversibile.

La Destra storica, per propria lungimiranza e per saggezza degli artefici del Risorgimento, ammoderna il Piemonte e l’Italia, introduce la libertà e l’eguaglianza religiosa, la laicità dello Stato, cede a qualche asprezza, ma non spezza mai il cordone ombelicale con la tradizione cattolica: quando abolisce gli ordini religiosi lascia che questi si ricostituiscano fruendo di intelligenti tolleranze; non cancella l’insegnamento cattolico nelle scuole elementari, dimodoché quasi tutti i bambini in Italia dall’Ottocento ad oggi sono stati educati ricevendo almeno i rudimenti di quella religione che addolcisce, eleva, deposita nell’animo semi che germogliano nella coscienza; non attenta mai all’autonomia della Chiesa né pensa come la Francia rivoluzionaria di realizzare quella reformatio ecclesiae che costituisce l’incubo della Chiesa nell’epoca dei totalitarismi.

L’Italia non conosce la paura che si creino chiese fittizie, asservite allo Stato, strutturate con falso democraticismo, anche perché liberali e cattolici su un punto sono d’accordo, che compito della Chiesa è quello di essere spirituale, non democratica. Sembra poco, invece è moltissimo. D’altra parte, i cattolici colpiti dalla legislazione eversiva, protestano ma obbediscono, obbediscono alle leggi, si impegnano per cambiarle, non negano mai il riconoscimento di legittimità al nuovo ordine nazionale. Vi sono momenti del Risorgimento nei quali un inchiostro simpatico quasi scrive dei sottili, ma formidabili, compromessi utili alle due sponde del Tevere per non farsi la guerra e intessere nuove relazioni nei tempi storici giusti.

Infine, e soprattutto, il conflitto con la Chiesa esiste ma è limitato alla sfera istituzionale, senza mai investire quella dottrinale e della fede. I cattolici partecipano sin dall’inizio al movimento per l’indipendenza nazionale con grandi personalità della cultura e della politica, combattono nelle guerre patriottiche, progettano, si impegnano per un’Italia unita e solidale. Dai neo-guelfi ai cattolici liberali, dal clero che cura e assiste combattenti e prigionieri, ai religiosi che soffrono ma proseguono nel servizio per i più poveri e gli ultimi della società, il cattolicesimo italiano è parte integrante della storia d’Italia dell’Ottocento che trasforma la nazione in uno Stato unitario, aperto ai diritti di libertà.

Se si guarda all’Ottocento italiano con sguardo positivo si ha una visione più gratificante e obiettiva del Risorgimento. Possiamo leggerlo come naturale approdo di una storia nazionale plurisecolare, comprendere che lo Stato unitario ha fruito di una eredità religiosa e culturale che altri Stati hanno impiegato secoli a costruire. Chiunque di noi sa, con ogni rispetto, che se Carducci e Pascoli, Collodi o De Amicis, anche D’Annunzio, hanno contribuito a cementare l’unità culturale italiana, in realtà la nostra identità preesiste al Risorgimento ed insieme alla lingua, all’arte, alla religione, essa ha potuto riempire con orgoglio il nuovo Stato, altrimenti debole, che si andava costruendo.

Il Risorgimento dona unità politica ad un popolo che è nazione da sempre, lo introduce nella modernità consentita dai tempi. Parla molte lingue, vive molti contrasti, ma li supera senza estremismi, senza umiliare nessuno, seguendo il filo rosso di quella storia nobile che è propria delle popolazioni italiane. In una lettura non retorica possiamo scoprire anche le nostre virtù, l’inclinazione ad essere moderati, a rifiutare la violenza sistematica, a farci carico delle ragioni degli altri, virtù che ci distinguono da popoli e Stati che hanno realizzato magari grandi rivoluzioni ma portano il peso di una violenza e aggressività che hanno fatto la storia al negativo. Nella nostra storia più dolce, è la radice di un cammino che ci ha condotti ad un sistema di diritti di libertà, di laicità positiva e accogliente verso tutte le religioni, che resta ancora oggi il nostro vanto in Europa e in Occidente.

da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 98

Le critiche [alla correttezza dei plebisciti] sono fondate (valgono anche per i plebisciti a Savoia e Nizza) ma sono cosa piccola rispetto alla sostanza dei fatti. L'Italia del 1860 è come altri Paesi, le svolte politiche sono determinate da minoranze attive, con l'assenza delle masse rurali e della popolazione analfabeta, ma il movimento per l'unità del Paese è maggioritario in tutta la borghesia, quasi uno sbocco naturale di un processo storico inevitabile, approdo di un movimento che è riconosciuto a livello internazionale.

Il biennio 1859-60 dimostra che l'obiettivo dell'unità nazionale ha grande forza intrinseca, capace di abbattere ogni ostacolo, di superare ogni previsione o accordo diplomatico. La partecipazione dei cattolici alla guerra contro l'Austria è di vaste proporzioni, discende dalla diffusione del pensiero liberale moderato tra il clero e i fedeli. I vescovi Piemontesi, e con essi quelli della Toscana e della Lombardia, non hanno difficoltà a recitare l'orazione Pro tempore belli nella guerra del 1859, a collaborare in tutto ciòche è lecito per il successo della guerra, mentre il clero svolge una funzione positiva tra la popolazione e conferma piena compatibilità tra le esigenze patriottiche e l'appartenenza alla Chiesa. Altrettanto accade alla fine della guerra quando le nuove autorità sono accettate e riconosciute non solo per legittimismo ma per autentica convinzione. Il quadro, invece, si complica, non appena gli eventi slittano verso l'occupazione e lo smembramento dei territori pontifici, fino alla loro annessione al Piemonte. Si complicherà di più, provocando tensioni tra cattolici e unità nazionale, quando il nuovo Regno estende automaticamente le leggi eversive ai territori annessi, e soprattutto quando nel 1866 ne fa di nuove e più gravi con l'abolizione degli ordini religiosi e l'accentuazione delle posizioni anticlericali.

da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 101-102

La vicenda unitaria non finisce con l'elezione del Parlamento dello Stato del centro-nord, perché subito si verificano moti insurrezionali in Sicilia che permettono a Giuseppe Garibaldi di realizzare la spedizione dei mille, un geniale colpo di mano che conferma un dato storico: l'unità d'Italia è considerata inevitabile, anche da Napoleone III e l'Inghilterra, che pure non pensano a risultati del genere quando appoggiano le rivendicazioni del Piemonte. Contro la spedizione dei mille si ripetono ancora oggi dure critiche. Si tratta di una furbizia piemontese, con Cavour che la permette senza assumerne la paternità: fa partire i mille, proibisce che abbiano armi vere, vieta di approdare sui territori pontifici, è pronto a prenderne le distanze, magari ad arrestare Garibaldi se le cose si mettono male; essa si avvale inoltre di una finta neutralità inglese che si fa sentire al momento dello sbarco a Marsala, vince perché utilizza violenza e corruzione nei confronti della popolazione e dell'esercito legittimi sta di Francesco di Borbone. Tutto ciò è abbastanza vero. Ma non si vede l'altra faccia della medaglia, il fatto che nello spazio di pochi mesi un regno intero va in disfacimento, gran parte del suo esercito si sfalda, mentre cresce il sostegno popolare a Garibaldi, in alcune zone anche di clero e religiosi. Lucio Villari coglie questo aspetto quando osserva, in riferimento ai soldati borbonici, che «scarsa cultura e nessun ideale di italiano dovevano illuminarli. Fu per questo che il bene armato esercito borbonico, privo di supporti culturali e di alte idealità, agì stupito fino al tradimento del 1860. Un castello di carte che sarebbe crollato, tranne un estremo guizzo di orgoglio, sotto l'impeto patriottico delle camice rosse di Garibaldi».

da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 19-22

Le popolazioni italiane non hanno mai conosciuto l'altro terribile male dell'Occidente, quello dei conflitti razziali e della schiavitù elevata a sistema che condiziona alcuni Stati e la loro storia moderna. Non l'hanno conosciuto perché la schiavitù s'è dissolta nel tempo ad opera del cristianesimo, e perché esse hanno vissuto un universalismo di religione, d'arte e di mercato, mai di conquista. Più precisamente, gli italiani sono stati conquistati da altri e si sono dovuti destreggiare tra diverse dominazioni, ma vivono per secoli nel crocevia del mediterraneo ove vanno e vengono popolazioni d'ogni genere; per essi nessun popolo è estraneo, o inferiore agli altri, prima o poi se li trovano in casa e devono convivervi, con difficoltà ma senza odio. È esattamente il contrario di ciò che accade ad altre nazioni, a cominciare da quella americana, la quale nasce religiosamente plurale ma con una malattia mortale provocata da un corpo estraneo alle sue etnie bianche, quello dei neri importati a forza dall'Africa e considerati schiavi a servizio degli Stati del Sud che li usano e sfruttano considerandoli antropologicamente inferiori. L'ombra lunga del razzismo non è esclusiva degli USA ma ha radice in settori del protestantesimo europeo e accompagna la storia di diversi Stati. Dell'Inghilterra che coltiva a lungo la schiavitù e solo nel XIX secolo la abolisce, fino a quando nel 1873 a Zanzibar il Governo inglese firma il trattato per la messa al bando del commercio arabo degli schiavi. Dell'Olanda la cui Chiesa calvinista dice ai coloni che vanno in Sud Africa, la terra del sole e dei diamanti, che le razze non bianche sono inferiori anche davanti a Dio. In questo Stato, la minoranza prende tutto il potere e decreta l'apartheid che si protrae sino ai giorni nostri. Ancora nel 1954 si giustifica la segregazione razziale perché «da differenza di colore non è che la manifestazione fisica tra due modi di vita inconciliabili, tra la barbarie e la civiltà, tra il paganesimo e il cristianesimo e, infine, tra il numero schiacciante da un lato e il numero insignificante dall'altro. Era così all'origine (dalla creazione della prima colonia olandese al Capo nel 1652) e, nell'insieme, è ancora oggi»[1]. Il cattolicesimo romano non ha mai usato questo linguaggio, né mai ha spinto un popolo a schiavizzare un altro: anche se non siamo soliti pensarci, è così.

Invece, negli Stati Uniti d'America, terra di approdo di tutte le Chiese protestanti, schiavitù e razzismo riescono a macchiare anche la Dichiara zione di indipendenza del 1776 che pure fa sognare gli uomini di tutto i mondo: «consideriamo come evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono stati creati e dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, tra i quali la vita, la libertà, il conseguimento della felicità». In realtà, quel sogno resta a lungo un sogno di bianchi, perché tra gli uomini chiamati alla libertà e alle felicità non vi sono le persone di colore che per due secoli sono portate a forza dall'Africa per essere schiavizzate e che la Suprema Corte degli Stati Uniti considera nel 1857 «come una classe di esseri subordinati e inferiori, che erano stati soggiogati dalla razza dominante e che, fossero emancipati o meno, rimanevano tuttavia soggetti alla autorità dei bianchi»; essi erano

talmente inferiori che il negro poteva essere «comprato e venduto, e trattato come un articolo ordinario di mercato e commercio, quando poteva esserne tratto profitto». D'altronde, la Corte ricorda che la schiavizzazione dei neri «in nessuna nazione era più fermamente radicata e più uniformemente applicata che nel governo Inglese e nel popolo Inglese. Non solo li catturavano sulla costa africana, e li vendevano e li mantenevano in schiavitù per il loro uso privato, ma li portavano come ordinari articoli di mercato in ogni Paese in cui potevano trarre un profitto della loro vendita, ed erano largamente più impegnati in questo commercio di qualunque altra nazione al mondo». Abraham Lincoln libera i neri dalla schiavitù ma non dal razzismo, e dopo la abolizione delle catene la loro condizione resta quella di esuli in patria. Ricorda Alexis de Tocqueville che «nel Nord dell'Unione la legge permette ai negri e ai bianchi di contrarre matrimoni legittimi, ma l'opinione pubblica dichiara infame il bianco che si unisce a una negra e sarebbe molto difficile citare esempi di un simile fatto. In quasi tutti gli Stati in cui la schiavitù è stata abolita si sono concessi ai negri i dirittielettorali, ma se uno di loro sipresenta a votare rischia la vita. (...) I suoifigli sono esclusidalle scuole frequentate dai bianchi; nei teatri egli non può neanche a prezzo d'oro sperare di sedersi vicino a colui che fu suo padrone; negli ospedali giace a parte. Si permette al negro di pregare lo stesso Dio dei bianchi, ma non di pregarlo allo stesso altare; egli ha i suoi sacerdoti e i suoi templi. Non gli si chiude la porta del cielo: l'ineguaglianza si ferma appena alle porte dell'altro mondo». Nel 1896 la Corte Suprema legittima questo razzismo che negli USA sfiora quasi il XXI secolo perché «la legge non ha il potere di sradicare gli istinti razzisti o di abolire le distinzioni basate sulle differenze fisiche. (...) Se una razza è inferiore all'altra socialmente, la Costituzione degli Stati Uniti non può porle entrambe sullo stesso piano».