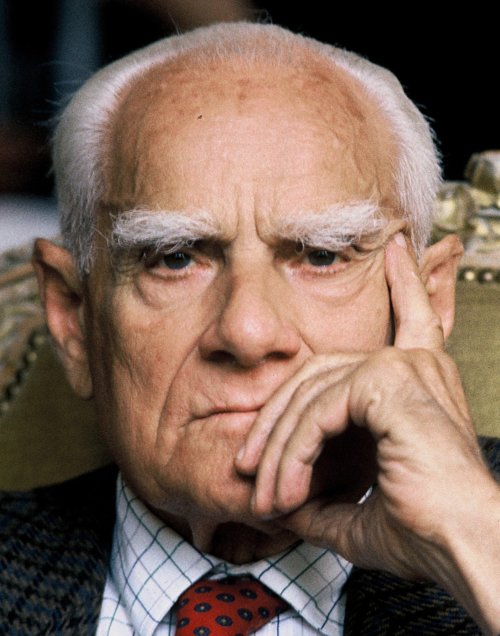

Alberto Moravia. Le false profezie di un intellettuale triste, di Giovanni Fighera

- Tag usati: alberto_moravia, giovanni_fighera

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo dal blog La ragione del cuore un articolo di Giovanni Fighera già da lui pubblicato su la rivista Tempi il 13/6/2014. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line.

Il Centro culturale Gli scritti (20/7/2014)

La figura

Alberto Moravia (1907-1990), Pincherle all’anagrafe, è autore di una sterminata produzione di romanzi (ricordiamo qui fra i tanti Gli indifferenti, Agostino, La ciociara, La noia) e di racconti (Racconti romani, Nuovi racconti romani). Nel Secondo dopoguerra Moravia rappresenta per tanti decenni, fino alla morte, un esempio illustre e celebrato di intellettuale engagé che riveste il ruolo di maȋtre á penser. Indubbiamente, nel clima culturale italiano incide profondamente la diffusione del pensiero di Gramsci (con la pubblicazione dei Quaderni dal carcere) e del filosofo francese J. P. Sartre che scrive in «Tempi moderni»: «Noi non vogliamo aver vergogna di scrivere e non abbiamo voglia di parlare per non dire niente. […] Per noi […] lo scrittore […] è dentro qualsiasi cosa faccia, segnato, compromesso». Proprio sulla scia dell’engagement dell’intellettuale, che diventa caratteristica di una lunga teoria di scrittori nella seconda metà del Novecento, Moravia interverrà con i suoi giudizi nei più vari campi. La sua influenza e la sua fama scemeranno assai rapidamente dopo la morte.

I romanzi

Per i personaggi descritti nei romanzi di Moravia la realtà è, spesso, inadeguata e insufficiente. Quando si elimina il Mistero, niente sembra valere la considerazione dell’uomo. Così si vede, ad esempio, nel romanzo La noia in cui un pittore di nome Dino si lega sentimentalmente alla giovane Cecilia. Il rapporto tra i due si traduce in una relazione concepita esclusivamente dal punto di vista sessuale, senza alcuna condivisione affettiva, intellettuale ed esistenziale.

Dino non riesce a creare alcun legame con la sua compagna. Per quanto lui si ricordi, ha sempre sofferto di noia. Questa non è, però, da intendersi come il contrario del divertimento e della distrazione. Per Leopardi la noia è il sentimento più sublime che possa provare l’essere umano, riempie gli spazi che sono liberi dal piacere e dal dolore, è il desiderio della felicità allo stato puro, ovvero è rendersi conto che il nostro cuore desidera l’infinito e non può essere soddisfatto che da esso. Insomma il Recanatese attribuisce al sentimento della noia un significato altamente positivo.

Per Dino, invece, «la noia […] è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà. Per adoperare una metafora, la realtà […] mi ha sempre fatto l’effetto sconcertante che fa una coperta troppo corta, ad un dormiente, in una notte d’inverno[…]. Oppure la […] noia rassomiglia a un’interruzione frequente e misteriosa della corrente elettrica: un momento tutto è chiaro ed evidente […], un momento dopo non c’è più che buio e vuoto. Oppure, terzo paragone, la […] noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina».

Per Dino la realtà è assurda, perché è incapace di persuaderci della sua reale esistenza. La noia «non è che incomunicabilità», impossibilità a creare un legame con le persone e con le cose. Il pittore comprende che «la noia è impossibilità pratica a stare» con se stesso, la sola persona al mondo di cui non ci si può disfare in alcun modo.

Il sesso è l’unico tentativo di Dino di comunicare, mentre sua madre comunica con lui solo con il denaro, che è il suo credo, assieme alla «forma, la quale tra l’altro» impone «di essere praticante e, comunque, di rispettare le cose della religione». Dino è cresciuto, così, da una madre che non crede in niente. L’educazione che ha accompagnato Dino in famiglia sembra essere paradigmatica della situazione familiare contemporanea: benessere economico, status sociale, svuotamento della tradizione religiosa, perbenismo non possono sostenere la crescita di un figlio che si trova, ben presto, in una «terra desolata».

Molti elementi autobiografici sono contenuti nel romanzo La noia, come del resto nel primo romanzo Gli indifferenti che gli diede il successo quando ancora era giovanissimo, a soli ventidue anni, nel 1929. In una realtà in cui non succede nulla di veramente significativo e i fatti non sembrano incidere sui personaggi tanto che essi continuano a vivere nella loro incoscienza, dominano il vuoto morale, il deserto della società perbenista borghese, la falsità e la menzogna, la noia di una vita assurda. Leo, Michele, Carla, Maria Grazia, gli attori di questo dramma che non si traduce mai in tragedia, ma che non sfocia neppure in commedia (perché non c’è un destino positivo), mancano di forza, di energia vitale, di volontà. Hanno un’affettività malata e per questo sono incapaci di scelte categoriche e consapevoli.

Dopo questo primo grande successo tante pubblicazioni seguiranno (accompagnate spesso da trasposizioni cinematografiche), senza, però, che cambino nella sostanza gli ingredienti degli intrecci, forse perché nella sostanza immutata rimane la visione della vita di Moravia. Egli continuerà a definirsi «non religioso». Ma non si può vivere davvero senza una fede. E, infatti, Moravia era solito dire che la sua religione era il comunismo che è «a fondo religioso né più né meno del cristianesimo», ma è ad esso superiore perché si esprime «con il linguaggio del tempo che non è appunto religioso ma scientifico». Moravia profetizzava così la scomparsa del cristianesimo a breve.

Nel saggio L’uomo come fine (1964) Moravia scrive: «Evaporato il cristianesimo, non essendo più l’uomo il fine ma il mezzo, il mondo moderno rassomiglia ad un incubo perfettamente organizzato ed efficiente. Questo carattere del mondo moderno trova conferma in tutta la letteratura più recente» europea (basti pensare alle opere di F. Kafka). Se nel 1944 nel saggio La speranza ossia cristianesimo e comunismo Moravia aveva chiaramente espresso che il cristianesimo non offriva più speranza all’uomo di oggi e che l’unica alternativa possibile era il comunismo, ora, probabilmente di fronte a quanto accade nei paesi comunisti (Unione sovietica di Stalin e Cina di Mao Tse Tung), Moravia continua ad affermare che l’uomo non è senza speranza, ma che questa può derivare solo dal fatto che l’uomo è il fine ultimo dell’universo.

L’uomo deve staccarsi dall’azione che porta a considerare e a trattare l’essere umano unicamente come mezzo, così come insegna Machiavelli, e deve ritornare alla contemplazione. Moravia continua a non riconoscere il fatto che nella storia c’è stato e continua ad esserci un luogo dove si può agire in maniera disinteressata e trattando l’uomo importante come tutto l’universo, ma non come Dio. Questo luogo dove si può operare con amore è la chiesa, il popolo di coloro che credono in Gesù Cristo che infonde una nuova speranza ad ogni aspetto della vita, dal lavoro alla famiglia. Il salmo biblico 8 recita: «Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,/il figlio dell’uomo, perché te ne curi?/ Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,/ di gloria e di onore lo hai coronato./ Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,/ tutto hai posto sotto i suoi piedi». Gesù ha rivelato all’uomo che neanche un capello del suo capo andrà perduto. Da qui deriva l’importanza di ogni singola azione.

Il cristianesimo che, forse, ha conosciuto Moravia è quello perbenista che conosce solo le buone maniere e la messa domenicale. Moravia approda, così, alla conclusione che l’unica speranza è l’inazione. Del resto quando l’uomo non trova o non riconosce un ideale per cui vivere non può trovarlo in se stesso. Leopardi stesso riconosce nello Zibaldone che «la ragione umana riconosce l’incapacità dell’uomo a felicitarsi da se stesso». Se non c’e speranza per l’uomo al di fuori di se stesso, non c’è davvero motivo per realizzare, costruire e sperare. Rimangono il senso di inettitudine dell’uomo e la noia.

A più di vent’anni dalla morte, le profezie di Moravia non si sono realizzate. La domanda religiosa e la presenza cristiana nel mondo non si sono spente. Moravia, invece, ha ben testimoniato la crisi della speranza dell’uomo di oggi, laddove l’uomo si percepisce come fine di un universo svuotato del Mistero.

Invito alla lettura

Alberto Moravia, Gli indifferenti

Entrò Carla; aveva indossato un vestitino di lanetta marrone con la gonna così corta, che bastò quel movimento di chiudere l'uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe; ma ella non se ne accorse e si avanzò con precauzione guardando misteriosamente davanti a sé, dinoccolata e malsicura; una sola lampada era accesa e illuminava le ginocchia di Leo seduto sul divano; un'oscurità grigia avvolgeva il resto del salotto.

"Mamma sta vestendosi", ella disse avvicinandosi "e verrà giù tra poco".

"L'aspetteremo insieme", disse l'uomo curvandosi in avanti; "vieni qui Carla, mettiti qui". Ma Carla non accettò questa offerta; in piedi presso il tavolino della lampada, cogli occhi rivolti verso quel cerchio di luce del paralume nel quale i gingilli e gli altri oggetti, a differenza dei loro compagni morti e inconsistenti sparsi nell'ombra del salotto, rivelavano tutti i loro colori e la loro solidità, ella provava col dito la testa mobile di una porcellana cinese: un asino molto carico sul quale tra due cesti sedeva una specie di Budda campagnolo, un contadino grasso dal ventre avvolto in un kimono a fiorami; la testa andava in su e in giù, e Carla, dagli occhi bassi, dalle guance illuminate, dalle labbra strette, pareva tutta assorta in questa occupazione.

"Resti a cena con noi?" ella domandò alfine senza alzare la testa.

"Sicuro", rispose Leo accendendo una sigaretta; "forse non mi vuoi?". Curvo,

seduto sul divano, egli osservava la fanciulla con una attenzione avida; gambe dai polpacci storti, ventre piatto, una piccola valle di ombra fra i grossi seni, braccia e spalle fragili, e quella testa rotonda così pesante sul collo sottile.

"Eh che bella bambina"; egli si ripete "che bella bambina". La libidine sopita per quel pomeriggio si ridestava, il sangue gli saliva alle guance, dal desiderio avrebbe voluto gridare. Ella diede ancora un colpo alla testa dell'asino: "Ti sei accorto quanto fosse nervosa mamma oggi al tè? Tutti ci guardavano".

"Affari suoi" disse Leo; si protese e senza parer di nulla, sollevò un lembo di quella gonna: "Sai che hai delle belle gambe, Carla?" disse volgendole una faccia stupida ed eccitata sulla quale non riusciva ad aprirsi un falso sorriso di giovialità; ma Carla, non arrossì ne rispose e con un colpo secco abbatte la veste: "Mamma è gelosa di te" disse guardandolo; "per questo ci fa a tutti la vita impossibile". Leo fece un gesto che significava: "E che ci posso fare io?"; poi si rovesciò daccapo sul divano e accavalciò le gambe.

"Fai come me" disse freddamente; "appena vedo che il temporale sta per scoppiare, non parlo più... Poi passa e tutto è finito ".

"Per te, finito" ella disse a voce bassa e fu come se quelle parole dell'uomo avessero ridestato in lei una rabbia antica e cieca; "per te... ma per noi... per me" proruppe con labbra tremanti e occhi dilatati dall'ira, puntandosi un dito sul petto; "per me che ci vivo insieme non è finito nulla...". Un istante di silenzio. "Se tu sapessi", ella continuò con quella voce bassa a cui il risentimento marcava le parole e prestava un singolare accento come straniero, "quanto tutto questo sia opprimente e miserabile e gretto, e quale vita sia assistere tutti i giorni, tutti i giorni...". Da quell'ombra, laggiù, che riempiva l'altra metà del salotto, l'onda morta del rancore si mosse, scivolò contro il petto di Carla, disparve, nera e senza schiuma; ella restò cogli occhi spalancati, senza respiro, resa muta da questo passaggio di odio.

Si guardarono: "Diavolo" pensava Leo un po' stupito da tanta violenza, "la cosa è seria". Si curvò, tese l'astuccio: "Una sigaretta" propose con simpatia; Carla accettò, accese e tra una nuvola di fumo gli si avvicinò ancora di un passo.

"E così" egli domandò guardandola dal basso in alto "proprio non ne puoi più?". La vide annuire un poco impacciata dal tono confidenziale che assumeva il dialogo. "E allora", soggiunse "sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia". "È quello che finirò per fare" ella disse con una certa teatrale decisione; ma le pareva di recitare una parte falsa e ridicola; così, era quello l'uomo a cui questo pendio di esasperazione l'andava insensibilmente portando? Lo guardò: ne meglio ne peggio degli altri, anzi meglio senza alcun dubbio, ma con in più una certa sua fatalità che aveva aspettato dieci anni che ella si sviluppasse e maturasse per insidiarla ora, in quella sera, in quel salotto oscuro.

"Cambia", gli ripetè; "vieni a stare con me ".

Ella scosse la testa: "Sei pazzo... ".

"Ma sì" Leo si protese, l'afferrò per la gonna: "Daremo il benservito a tua madre, la manderemo al diavolo, e tu avrai tutto quel che vorrai, Carla...": tirava la gonna, l'occhio eccitato gli andava da quella faccia spaventata ed esitante a quel po' di gamba nuda che s'intravedeva là, sopra la calza. "Portarmela a casa"; pensava "possederla...". Il respiro gli mancava: "Tutto quel che vorrai... vestiti, molti vestiti, viaggi...; viaggeremo insieme...; è un vero peccato che una bella bambina come te sia così sacrificata...: vieni a stare con me Carla...".

"Ma tutto questo è impossibile", ella disse tentando inutilmente di liberare la veste da quelle mani; "c'è mamma... è impossibile".