Creazione e cosmo nel pensiero paolino, di Romano Penna

- Tag usati: creazione, romano_penna

- Segnala questo articolo:

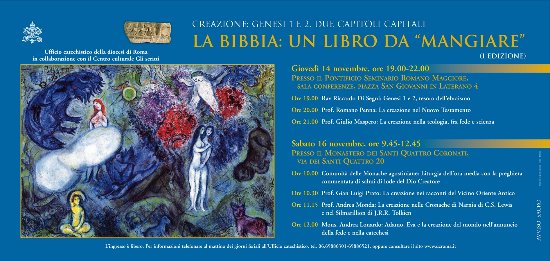

Riprendiamo sul nostro sito il testo della relazione tenuta dal prof. Romano Penna il 14 novembre 2013, nel corso della due giorni La Bibbia: un libro da “mangiare”, I edizione. Creazione: Genesi 1 e 2. Due capitoli capitali. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. La sistemazione del testo è stata curata da Maria D’Amico. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per i file audio delle diverse relazioni, vai al link La Bibbia: un libro da “mangiare” (I edizione). Creazione: Genesi 1 e 2. Due capitoli capitali: tutti i file audio dei due giorni di incontro. Per la trascrizioni relative, cfr.

- Genesi 1 e 2: tesoro dell’ebraismo, del Rav Riccardo Di Segni

- Creazione e cosmo nel pensiero paolino, di Romano Penna

- Genesi 1 e 2. La creazione nella teologia, fra fede e scienza, di Giulio Maspero

- La creazione nei racconti del Vicino Oriente Antico, di Gian Luigi Prato

- Presentare Genesi 1 e 2: Adamo, Eva e la creazione del mondo nell’annuncio della fede e nella catechesi, di Andrea Lonardo

Per approfondimenti su Genesi, vai alla sezione Sacra Scrittura.

Il Centro culturale Gli scritti (29/12/2013)

Premesse

C'è una constatazione che vorrei premettere al mio discorso, ed è che una riflessione sulla creazione non si trova in Gesù di Nazaret, mentre essa ha un notevole spessore in Paolo[1]. In effetti, sulle labbra di Gesù si trova solo due volte l'uso del verbo ktízō, sia con riferimento alla originaria dualità dei sessi (cfr. Mt 19,4) sia come richiamo alle origini in riferimento allo sconvolgimento escatologico (cfr. Mc 13,19), e tre volte si trova l'uso del sostantivo ktísis, ma solo in Mc, per indicare ancora, rispettivamente, la dualità dei sessi (Mc 10,6), il fatto che dall'inizio della creazione non ci sono state tribolazioni come quelle che caratterizzeranno gli ultimi tempi (Mc 13,19) e, nella finale deutero-marciana, con il senso passivo di «ogni creatura» in quanto destinataria dell'annuncio evangelico (Mc 16,15).

Come si vede, si tratta di pronunciamenti cosmologici sostanzialmente irrilevanti. Ad essi non aggiunge praticamente nulla il termine kósmos che si trova spesso in bocca a Gesù nel Quarto Vangelo, poiché qui viene impiegato con una semantica sostanzialmente negativa, essendo inteso per lo più come sfera dell'opposizione a Dio e alla sua rivelazione nel Logos-Cristo (così in genere negli scritti giovannei)[2].

Così invece non è per le sue 35 occorrenze nelle lettere autentiche di Paolo e neppure nelle 28 del rimanente epistolario, dove non si nota alcun interesse cosmologico[3].

Un'altra premessa riguarda il rapporto con le matrici e i paralleli culturali. Dato per scontato che le concezioni di fondo del discorso neotestamentario in materia sono debitrici delle Scritture d'Israele, faccio qui solo due cenni rispettivamente all'ambiente giudeo-ellenistico rappresentato da Filone Alessandrino e poi allo gnosticismo.

Il primo scrive un intero trattato De opificio mundi, ma per dire sostanzialmente, oltre al fatto della creazione, che il mondo è costituito da elementi intelligibili (cfr. il Logos) e dai generi del sensibile, allegorizzando sui due racconti di Gn 1-2 in specie per quanto riguarda l'esistenza di un uomo spirituale e di uno terrestre[4].

Il secondo ha prodotto pure uno specifico trattato, L'origine del mondo (= NHC II,5), il quale, dando «l'impressione di un grosso pasticcio»[5], proclama che prima del caos è esistita la tenebra e un atto creatore di Pistis Sophia, mentre Yaldabaoth, ignorante del potere di Pistis Sophia, creò il cielo come propria dimora e la terra come proprio sgabello. Ma è inutile precisare che speculazioni del genere sono radicalmente assenti dagli scritti neotestamentari.

In ogni caso, va riconosciuto che una mera cosmologia non è parte del messaggio evangelico, se non in quanto il mondo o il creato sono visti in relazione a una storia della salvezza incentrata su Dio e su Gesù Cristo[6].

Effettivamente, come si può notare anche per Filone Al., a fortiori il Nuovo Testamento non fa mai nessun tipo di discorso scientifico come potrebbe essere un qualche riferimento alla rivoluzionaria teoria eliocentrica formulata già nel secolo III a.C. da Aristarco di Samo (310-230 a.C.)[7]. Lo stesso si dica, tanto più, a proposito della moderna alternativa tra fissismo ed evoluzionismo. Gli scrittori cristiani, e Paolo in particolare, di fatto si allineano alla posizione di Filone Al., secondo cui gli astronomi parlano «come se avessero assistito alla creazione del mondo» mentre la cosa più importante per gli uomini è di «conoscere se stessi» (Migr. Abr. 136-138)!

Qui di seguito intendo considerare il discorso paolino in materia di creazione, lasciando ad altri la specifica trattazione dei «cieli nuovi e terra nuova» dell'Apocalisse di Giovanni. Le lettere paoline insistono di fatto su tre aspetti degni di nota, che intendo strutturare secondo il loro rapporto logico.

1. La rivelazione/conoscenza di Dio nel creato

In Rm 1,19-23 Paolo afferma apertamente che Dio si manifesta (efanérōsen) nel creato con sufficiente chiarezza. Un'asserzione del genere non è certo una novità, visto che su di essa era d'accordo non solo la tradizione sapienziale di Israele, ma concordavano sostanzialmente anche le variegate filosofie pagane del tempo (come lo stoicismo, il pitagorismo, il medio-platonismo, semmai con l'eccezione dell'epicureismo)[8], eredi peraltro di scuole antiche, mentre ancora nel secolo II d.C. il medio-platonico Albino parlerà del dio raggiungibile per una triplice via, negationis-analogiae-eminentiae (che addirittura diventerà una formulazione classica nella scolastica medioevale!)[9].

L'originalità del discorso paolino si misura comunque nei confronti del versante pagano e consiste doppiamente, sia nel presupposto che Dio è distinto dal cosmo come suo creatore, sia nell'esplicito biasimo di una inadeguata conoscenza di questo Dio, finalizzato a una polemica antiidolatrica. Entrambe queste tesi sono tipiche anche del giudaismo, che di Paolo rappresenta la matrice religioso-culturale, e a cui di fatto egli si allinea. Si possono citare in proposito, per esempio, testi come Sap 13,1-6 (cfr. v. 5: «Dalla grandezza e dalla bellezza delle creature in modo analogico si contempla il loro generatore»). In particolare, Filone Al. che si diffonde sul tema della creazione come «poema» di Dio (Det.pot. 124-125: hē theoû poiētikê) e come skiâ, «ombra» di Dio, in quanto è possibile «conoscere l'artefice mediante le sue opere» (Leg. allego 3,96-99), formula

l'invito a quella contemplazione del mondo e di ciò che esso contiene, che è possibile comprendere non con gli occhi del corpo ma con gli instancabili sguardi del pensiero (Spec. leg. 1,49)[10].

La 'risalita' verso Dio secondo Paolo è possibile «a partire dalla creazione del mondo», apò ktíseōs kósmou. Questo costrutto si presta ad almeno un paio di interpretazioni: una cronologico-orizzontale e un'altra, più appropriata, spaziale-verticale. Nel primo senso, il punto di partenza sarebbe l'inizio del mondo, il momento stesso della creazione, cosicché da allora in poi gli uomini avrebbero la possibilità di risalire fino al Dio creatore (con un accento particolare sul costante interessamento al divino da parte dell'uomo lungo la storia).

Nel secondo senso, il punto di partenza è il mondo attuale nella varietà e bellezza delle sue componenti, cosicché si dà la possibilità di risalire dal basso della fenomenologia cosmica verso l'alto dell'ontologia divina (con un accento particolare sulla universale opportunità data all'uomo dalla permanente funzione probatoria del cosmo nei riguardi del divino). Se è vero che il termine greco ktísis propriamente ha il senso attivo dell'atto del creare, è pur vero che proprio in Rm Paolo lo impiega piuttosto in senso passivo fin dal successivo v. 25 («servirono la creazione [= la creatura] invece del creatore»; cfr. anche 8,19.20.21.22.39). A ciò si aggiunga la prospettiva propria dei testi già citati, sia greci sia israelitici, i quali insistono invariabilmente sulla ammissibilità di risalire attualmente dal mondo a Dio.

Ebbene, con un bell'ossimoro, forma estrema del paradosso, Paolo afferma che «gli aspetti invisibili (tà aórata) di lui vengono osservati (kathorâtai)», ed è come dire che si può vedere l'invisibile[11].

Lo strumento che permette questa visione o percezione è il pensiero in quanto si esercita sulle cose create (toîs poiēmasin nooúmena). Abbiamo qui un rimando alla facoltà del noûs, «mente, intelligenza», che già Platone concepiva come il timoniere dell'anima (cfr. Fedro 247c: «L'essere che veramente è, senza colore né forma e invisibile, può venire contemplato solo dall'intelletto timoniere dell'anima»), Aristotele come «la cosa più divina che è in noi» (Et. Nic. 10,7,1177a,15), Filone Al. come «l'elemento celeste che è in noi» (Gig. 60) e che può essere «posseduto da un eros divino che si protende fino alle cose inaccessibili» (Somn. 2,232).

L'affermazione paolina implica indubbiamente un atto di fiducia nelle possibilità della ragione e, anche se poi l'Apostolo prosegue col dire che gli uomini non hanno glorificato né ringraziato Dio come sarebbe necessario, costituisce «the key problem» per chiunque volesse negare una teologia naturale in Paolo[12].

Alcuni commentatori infatti indeboliscono variamente l'idea di una effettiva conoscenza razionale di Dio, sostenendo di volta in volta: o che Paolo qui in realtà pensa soltanto ad Adamo e al suo peccato (appunto con un passaggio dalla conoscenza a un mancato riconoscimento di Dio)[13] o che Paolo si riferisce a una conoscenza di tipo esistenziale anche se inavvertita comune a tutti (cioè al fatto che la vita degli uomini è obiettivamente sorretta, arricchita e guidata da Dio)[14] oppure che Paolo non intenderebbe opporre una conoscenza teorica al riconoscimento pratico ma vorrebbe dire che

la stessa conoscenza di Dio viene mantenuta e garantita solo se essa è accompagnata dal riconoscimento-riconoscenza nei suoi confronti; perciò gli uomini conoscono Dio, ma se essi non lo riconoscono questa conoscenza è perduta per quanto riguarda sia la conoscenza di Dio stesso sia quella dei suoi attributi[15].

Sta di fatto che, a proposito di attributi divini, Paolo ne enumera due e solo due come accessibili alla conoscenza umana: «la sua eterna potenza e divinità (hē te aïdios autoû dýnamis haì theiótēs)». Egli dunque ammette la possibilità di ottenere la conoscenza del divino, ma «le cose invisibili» sono ridotte a ben poca cosa ed egli ne propone un'immagine assai sfocata. E sorprende questa laconicità, se confrontata con la ben più ricca serie di qualità attribuite al dio non solo dal giudaismo ellenistico (per esempio Filone Al.) ma anche dalla filosofia greco-pagana[16]. In effetti, il discorso sul Divino da parte della grecità è molto più denso e positivo di quanto Paolo supponga scrivendo la sua lettera. Evidentemente l'Apostolo, come si vedrà subito dopo, ha in mente soprattutto la religiosità popolare, nutrita di mitologia e perciò ben più esposta all'idolatria.

I due attributi da lui enumerati, d'altronde, sono formulati in modo tale da costituire una coppia indissociabile (te...kaì), quasi una endiadi, per cui tra le due parole non c'è una distinzione formale ma l'una è intesa come complemento dell'altra. Ci si potrebbe chiedere se questa rispettiva sottolineatura non intenda, alla maniera della filosofia del tempo, distinguere tra potenza ed essenza (dýnamis e ousía) per dire che Dio è attingibile dalla conoscenza umana soltanto sotto il primo aspetto mentre il secondo resta inaccessibile. Questo sembra proprio il caso: Paolo intende parlare della divinità di Dio e su di essa insiste, ma suggerendo che essa a livello naturale è raggiungibile solo attraverso la manifestazione della sua potenza dispiegata nel creato (toîs poiēmasin)[17].

Lasciamo qui da parte la tesi paolina della inescusabilità e vediamo piuttosto in che cosa la conoscenza naturale del divino, secondo Paolo, è stata ed è deficitaria. Ciò che gli interessa sottolineare, in realtà, non è tanto il dato di un effettivo esercizio della conoscenza, ma il dato dell'enorme scarto verificatosi tra la dimensione teorico-noetica di questa conoscenza stessa e gli esiti concreti, vitali, a cui essa di fatto ha condotto. L'insieme risulta un severo atto di accusa sia a Greci sia a Giudei, impostato secondo una doppia negazione («non lo glorificarono né gli manifestarono gratitudine»), seguita poi in forma avversativa dalla descrizione degli aspetti deprecabili in cui di fatto si è tradotta questa mancanza (cfr. vv. 21c-23).

È chiaro che la doppia negazione costituisce una sorta di tesi, da cui si deduce per converso ciò che invece sarebbe dovuto avvenire. Il biasimo di Paolo sulla mancata glorificazione e gratitudine verso Dio va certamente in primo luogo ai Gentili. Egli però evidentemente non tiene conto delle molteplici e genuine espressioni di preghiera, che nella grecità pagana vanno dagli antichi Inni omerici fino ai più recenti Inni orfici e alle Aretalogie di Iside, passando per i testi eucologici dei tragediografi e il bell'Inno a Zeus di Cleante[18], per non dire delle svariate preghiere innalzate in specifici momenti cultuali[19]. Si potrebbe pensare che l'Apostolo alluda a forme di auto sufficienza quali troviamo per esempio nell'orgoglioso stoicismo di Seneca[20]; ma un altro filosofo stoico come Epitteto parla invece della necessità di «cantare a Dio in tutte le occasioni l'inno più solenne» come conviene alla stessa natura umana[21].

In realtà Paolo, pur non ricorrendo al termine specifico, pensa piuttosto all'idolatria in quanto contraffazione dell'idea di Dio e del culto più conveniente da rendere a lui. La polemica anti-idolatrica, in tutte le lettere paoline, è rara, essendo di fatto tematizzata solo nel nostro testo; infatti, bisogna onestamente rilevare che l'Apostolo dedica molto più spazio alla polemica contro la Legge che non a quella contro gli idoli[22]. La pagina di Rm 1,18-32 è sostanzialmente l'unica a prendere di petto l'argomento e a trattarlo piuttosto ampiamente, con toni molto rimarcati.

È dunque all'idolatria che Paolo pensa quando scrive che gli uomini «divennero vani nei loro ragionamenti e si ottenebrò il loro cuore ottuso». In ogni caso non si tratta di un giudizio indiscriminato sull'insieme della religiosità pagana, ma di un giudizio mirato. Contestualmente infatti la frase non fa che introdurre i seguenti vv. 22-23, che appunto vertono sulle rappresentazioni materiali del divino e sul culto reso loro, cioè sull'idolatria. Propriamente Paolo non polemizza con il politeismo (che anzi altrove ammette come dato di fatto socio-religioso: cfr. 1Cor 8,5)[23], ma è specificamente nell'idolatria che egli vede il vaneggiamento, l'ottenebramento e l'ottusità dei ragionamenti e del cuore umani.

Il verbo mataióō è impiegato alcune volte dalla LXX proprio in rapporto all'idolatria (cfr. 2Re 17,15; Ger 2,5: «I vostri padri [...] sono andati dietro alle vanità ed essi stessi divennero vani»), e per indicare gli idoli si impiega molto spesso l'aggettivo mátaios, «vano, vuoto, nullo, inconsistente» (spesso al neutro plurale mátaia, «nullità»; cfr. Lev 17,7; 1Re 16,2.13.26; Os 5,11; Is 59,4; Ger 2,5; Ez 8,10); in Sap poi sono gli stessi uomini idolatri che vengono detti «vani, stolti» (13,1) e l'idolo è esplicitamente qualificato come «dio inconsistente, nullo» (15,8: theòs mátaios). In parallelo ad esso sta il verbo skotízō. Un analogo parallelismo si verifica tra i due sintagmi «i loro ragionamenti» e «il loro cuore»: il primo dei due esprime semplicemente alla greca (con in più la sfumatura di dibattito, discussione) ciò che il secondo esprime invece alla maniera semitica[24]. Infatti, in Gb 34,10 l'ebraico «uomini di cuore» viene regolarmente tradotto con «uomini di senno», mentre analogamente, dove si legge che «Salomone attuò tutto ciò che gli era venuto nel cuore» (2Cor 7,11), è come se si dicesse che egli attuò «tutto ciò che gli era passato per la testa» (CEI: «quanto aveva deciso di fare»).

L'attribuzione al cuore di un ottenebramento, cioè di una metafora che spetterebbe propriamente agli occhi, intende che tra i due c'è uno stretta associazione, come si legge per esempio nel testo di Qo 1,16b sia in ebraico che in greco (lett. «il mio cuore ha visto [eîden] molte cose...»): è il cuore che vede[25]! Ciò che dunque Paolo condanna non è soltanto un dato comportamentale, ma è soprattutto la sua radice razionale, il suo punto di partenza, alla cui importanza egli richiama i suoi lettori.

2. La componente cristologica della creazione

Nel discorso di Paolo appena esaminato non c'è, sorprendentemente, alcuna componente cristologica. Una connessione tra cosmologia e cristologia è invece rinvenibile qua e là in altri testi neotestamentari, che trattano della mediazione di Cristo/Logos nella creazione primordiale (cfr. 1Cor 8,6b; Ebr 1,2; Gv 1,3; Ap 3,14)[26].

Ma l'affermazione più icastica su di un loro collegamento si trova nella deutero-paolina lettera ai Colossesi e precisamente nell'inno cristologico di Col 1,15-20, dove non solo si dice che «in lui furono create tutte le cose» (v. 16: en autôi ektísthē tà pánta) ma soprattutto si afferma che «tutte le cose in lui sussistono» (v. 17: tà pánta en autôi synéstēken)[27].

Questa seconda frase (se vogliamo fare il verso a concetti teistici) sembra odorare di pancristismo o, meglio, di panencristismo, come se il Cristo (risorto?) fosse il nuovo principio divino immanente che innerva di sé la realtà, al modo del Dio «nel quale viviamo e ci muoviamo e siamo» (At 17,28)[28].

Per la verità il contesto è per così dire farcito di costruzioni preposizionali, di cui questa è solo una: oltre a en autôi nei vv. 16a.17b, vedi anche di'autô nel v. 16f e eis autón nello stesso verso. La loro molteplicità ha fatto parlare di «prepositional metaphysics»[29], quasi sulla linea di quanto scrive Seneca a proposito delle cinque cause del cosmo secondo Platone: id ex quo (la materia), id a qua (Dio), id in quo (la forma, l'aspetto e l'ordine del mondo), id ad quod (il modello conforme al quale Dio fece questa opera così grandiosa), id propter quod (lo scopo per cui la fece, che è la bonitas)[30]. Certo abbiamo in Col una delle punte massime raggiunte dalla cristologia neotestamentaria, che va ben oltre una prospettiva cristologica meramente giudaizzante quale si trova per esempio negli inni di Lc 1-2 (il Benedictus, il Magnificat, il Nunc dimittis)[31].

Se poi volessimo interrogarci sulla matrice culturale di questa impostazione, potremmo certo intravederla nella Bibbia, là dove un'idea simile viene espressa a proposito di Dio stesso, «per la cui parola tutto sta insieme (en logôi oj autoû sýgkeitai tà pánta)» (Sir 43,26), o dello Spirito del Signore che «tiene insieme ogni cosa (synéchon tà pánta)» (Sap 1,7).

Ma la spiegazione migliore, più che dai testi della tradizione sapienziale, che a ben vedere sono essi stessi già segnati da influssi greci, viene piuttosto da una concezione platonica e stoica, che riguarda la mirabile unità del cosmo e che appunto è passata anche nel giudaismo ellenistico.

Infatti lo stesso verbo di Col 1,17b, synístēmi/«mettere insieme, compattare; costituirsi, assumere consistenza», si ritrova, oltre che in Ps.-Aristotele, De mundo («Tutto viene da Dio e sussiste per Dio», ek theoû tà pánta kaì dià theòn synéstēken: 6 = 697b), nei Papiri Magici Greci («Invoco te/Eros, autore di tutta la creazione... dal tempo in cui il mondo sussiste/tà pánta synéstēken»: (4,1769)[32], soprattutto in Filone Al. che nel solo De opificio mundi e quindi in contesto creazionista lo impiega ben 24 volte e in quasi tutte le forme verbali (synestôta ... synéstēken ... systēsámenos ... synístasthai ... synístato ... synéstē).

Comunque, a parte il puro lemma verbale, il tema stesso è ben presente in molte fonti. Si può rimandare in primo luogo allo stesso Filone, secondo cui il Logos divino «è il vincolo (desmós) di tutte le cose e tiene insieme (synéchei) tutte le parti e le stringe (sfíggei) impedendo loro di disgregarsi e separarsi» (Fug. inv. 112)[33].

Ma entrano in conto molti altri autori: Senofonte (Memorab. 4,3,13: Zeùs è «colui che coordina e tiene insieme l'universo intero/ho tòn hólon kósmon syntáttōn te kaì synéchōn, nel quale tutto è bello e buono»), Anneo Cornuto (Compendio di teologia/mitologia greca 2: «Come noi siamo sostentati/dioikoúmetha dall'anima, così anche il cosmo possiede un'anima che ne mantiene la coesione/ten synéchousan autón, e questa è chiamata Zeus in quanto vive/zôsa primariamente e dovunque ed è causa del vivere/zên per i viventi/zôntes»), Marco Aurelio (Ad se ipsum 4,23: «O Natura, da te viene ogni cosa, in te è ogni cosa/en soì pánta, a te va ogni cosa»), Elio Aristide (Or. 45,21: Zeus «attraversa tutte le cose e riempie il tutto/dià pántōn hēke i kaì tò pân peplērōke») e il C.H. (11,4: «Tutte le cose [sussistono] per mezzo di Aiôn; e tutto questo grande sôma, nel quale sono contenuti tutti i corpi, lo riempie/plēroî un'anima all'interno e lo avvolge/perilambánei all'esterno un'anima piena del noûs e di Dio, vivificante il tutto/zōiopoiûsa tò pân»).

In buona sostanza in Col 1,17 abbiamo una cristologia cosmica, che concerne un giudizio qualitativo sull'essere e quindi sulla composizione statica del mondo. In quanto tale, essa va oltre (o sta prima?) di una cristologia non solo della pura mediazione primordiale (cfr. i testi citati supra), ma anche del binomio Alfa e Omega, che esprime la prospettiva dinamica di un divenire almeno storico-salvifico se non anche cosmologico (cfr. Ap 1,17; 22,13). Con ogni probabilità, dunque, la nostra lettera esprime una polemica, indirizzata non solo contro la venerazione di determinate potenze angeliche (cfr. 1,16; 2,8-10.15.18) e neanche solo contro le pretese salvifiche della Legge (cfr. 2,13-23), ma pure contro le contemporanee concezioni stoiche e medio-platoniche, assumendone nel contempo alcune categorie ermeneutiche col riservare però solo a Cristo il primato sull'universo (cfr. v. 18c: hína génētai en pâsin autòs proteúōn; cfr. anche Ef 1,10.20-22)[34].

3. L'orientamento del creato

Una prospettiva più dinamica è tipica di un altro passo paolino, quello di Rm 8,19-22. Qui l'Apostolo riporta in primo piano il concetto di ktísis, incontrato già in 1,20.25.

Ricordiamo che il termine, a livello meramente lessicale, può avere un significato o attivo (= l'atto del creare) o passivo (= il risultato del creare, cioè il creato). Nella grecità classica, che non conosce il concetto biblico di creazione, esso ha il valore attivo di «fondazione» in rapporto a una colonia o a una città[35].

Nel greco biblico della LXX, invece, tutte le 19 occorrenze del vocabolo ne attestano il significato passivo, anche se si trattasse del senso profano di «beni, averi» (cfr. Tob 8,5.15; Gdt 9,12; 16,24; Sal 73/74,18; 103/104,24; 104/105,21; Pr 1,13; 10,15; Sap 2,6; 5,17; 16,24; 19,6; Sir 16,17; 43,25; 49,16; 3Mac 2,2.7; 6,2 [«O Dio, ... che con misericordia governi l'intera creazione»]). Quindi anche in Rm 8,19-22 bisogna riconoscere questo significato.

Ma, pur supponendo il valore passivo del termine, un altro interrogativo si impone: si tratta infatti di sapere con che cosa vada identificata la creazione. Forse con tutto il creato senza distinzione tra uomini, animali, e cose materiali? O soltanto con le creature umane? Oppure si intende solo l'universo sub-umano? La storia dell'interpretazione documenta tutte e tre le possibilità, come si vede già nei Padri della Chiesa. I commentatori odierni, a parte qualche voce che accetta la prima, vanno preferibilmente e giustamente nella terza direzione.

È comunque interessante osservare il dato retorico della personificazione/prosōpopoía/fictio personae della creazione, presentata come un soggetto, a cui sono attribuiti sentimenti e azioni: essa è in attesa trepidante (v. 19), è destinataria di una sottomissione prima (v. 20) e poi di una liberazione (v. 21), e soprattutto è equiparata a una partoriente che emette gemiti dolorosi (v. 22). L'artificio è certamente originale e particolarmente efficace, perché considera il creato intero da un punto di vista globale e unitario, come una realtà animata e persino umanizzata.

Dunque, della realtà cosmica si afferma un'attesa spasmodica:

Difatti la viva attesa (apokaradokía) della creazione si aspetta (apekdéketai) la rivelazione dei figli di Dio (v. 19).

Subito siamo confrontati con un termine rarissimo, il primo, che non solo è esclusivo di Paolo nel Nuovo Testamento (cfr. anche Fil 1,20), ma che non risulta avere alcuna attestazione in greco prima di lui, neanche nella LXX. Ne è però attestato il verbo di azione apokaradokéō, «spiare alzando il capo, attendere con impazienza, stare in agguato (allungando il collo)»[36].

Non si poteva esprimere meglio il desiderio ardente di una venuta, di un compimento, allo stesso modo che una persona attende con inquietudine, quasi con smania, un evento che l'interessa da vicino.

Del tutto omogeneo a questo sostantivo, e altrettanto raro[37], è il verbo composto apekdéketai: esso ribadisce l'idea di una aspettativa viva e impaziente, che dice di più di una semplice speranza, pur sottolineando la distanza tra la condizione di attesa e il momento della realizzazione di ciò che si spera. Insieme, i due vocaboli esprimono al massimo il senso di anelito e di proiezione in avanti dell'intera creazione, protesa verso una consumazione certa anche se futura.

Oggetto dell'attesa è «la rivelazione dei figli di Dio», che curiosamente ha per soggetto di attesa non il «noi» ecclesiale ma l'intera creazione. È come se il creato sub-umano stesse aspettando di vedere verificarsi l'evento più importante: quello che riguarda l'uomo (e in specie il cristiano), da cui sembrerebbe dipendere per ricaduta anche la sorte della creazione stessa (come risulterà dal successivo v. 21).

Al di là di ogni linguaggio metaforico, si tratta di una interessante umanizzazione del cosmo, che va a partecipare del destino finale dell'uomo in un mutuo e inestricabile coinvolgimento. Non è fuori luogo un richiamo al Cantico di frate sole di Francesco d'Assisi, che chiama «fratello» e «sorella» gli elementi del creato[38]. In ogni caso i figli di Dio, pur essendo già realmente tali (cfr. Rm 8,16), attendono ancora oltre la storia una piena rivelazione della propria identità (cfr. 1Gv 3,2), quando essi «risplenderanno come stelle per sempre» (Dan 12,3; cfr. Mt 13,43; 1Cor 15,41-42). Paolo non dice come ciò avverrà: egli si accontenta di sottolineare la diversità in meglio dell'esito escatologico rispetto all'attuale esistenza nel mondo.

Paolo precisa però i limiti del creato:

Alla caducità in effetti la creazione è stata sottomessa, non di propria volontà, ma per intervento di chi l'ha sottomessa, nella speranza.

Il mondo creato è dunque vittima di una umiliazione non voluta, ma proveniente da una causa esterna.

Si tratta probabilmente di un intervento imperscrutabile risalente a un misterioso piano di Dio stesso[39]. L'azione divina di sottomettere la creazione alla evanescenza ha una sua motivazione, che consiste nel peccato di Adamo, il quale entra comunque in causa[40]. Essa perciò ha pure un inizio, che si potrebbe leggere nella maledizione pronunciata da Dio in Gen 3,17-19 contro la terra.

Ma poiché qui Paolo non fa il minimo cenno a questo testo, è meglio pensare a una conduzione generale delle cose da parte di Dio e a una sua indiscutibile sovranità su tutte le creature anche in quanto deboli e mortali (comunque successiva al peccato primordiale). Ciò non significa certo che Dio ami il dissesto o anche solo la disarmonia del cosmo; piuttosto Paolo suggerisce che l'attuale situazione di squilibrio del mondo appartiene a un piano divino imperscrutabile (cfr. Rm 11,33-36)[41].

Di fatto, l'Apostolo afferma qui da un punto di vista cosmologico un universalismo che, da un punto di vista amartiologico, ha già sostenuto per tutti gli uomini, secondo cui cioè Giudei e Greci «sono tutti sotto il peccato» (Rm 3,9) e che «Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per avere misericordia di tutti» (Rm 11,32). Del resto, in un sistema monoteistico rigoroso non si può pensare diversamente, come si legge per esempio in Is 45,7:

Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco il male (TM cośeh šālôm ûbôrē’ rāc; LXX ho poiôn eirēnēn kaì ktízōn kaká): io, il Signore, faccio tutto questo (cfr. anche Gb 2,10; Sir 11,14).

In sostanza, è come dire che, paradossalmente, il «non-senso» della creazione ha comunque un senso profondo!

L'affermazione paolina infatti termina sull'affermazione positiva di una speranza: è ef'elpídi/«con la, nella speranza» che la suddetta sottomissione si è compiuta. L'Apostolo dunque rifiuta ogni forma di pessimismo circa un cosmo rinchiuso in se stesso ed eventualmente nella propria disperazione, per dire invece che la sua caducità ha una sicura via d'uscita (come del resto era già stato suggerito nei precedenti vv. 17.18.19). La speranza infatti non è altro che un'attesa.

In effetti l'oggetto e il contenuto di questa speranza è

... che la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione verso la libertà della gloria dei figli di Dio.

Il futuro del creato, dunque, consiste in un atto di emancipazione prodotto da un agente innominato, che è facile identificare in Dio stesso (il medesimo che l'ha assoggettata). Ma bisogna precisare che la corruzione in questione non ha il significato morale di depravazione, ma consiste nel disfacimento delle creature, nel loro essere votate alla morte. Il testo più vicino al nostro è 1Cor 15,42b.50: «Si semina nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità», poiché «la corruzione non erediterà l'incorruttibilità» (cioè, quanto è deperibile/deteriorabile deve trasformarsi per ottenere l'immortalità).

Il concetto di corruzione fa pienamente parte di un contesto, in cui Paolo oppone tra loro due momenti e due realtà: da una parte, ciò che è caduco ma temporaneo (v. 18: le sofferenze; v. 20: la caducità; v. 21: la corruzione; v. 22: i gemiti e le doglie del parto); dall'altra, ciò che appartiene a un futuro radioso e stabile (v. 18: la gloria; v. 19: la rivelazione dei figli di Dio; v. 21: la libertà; v. 22: la redenzione).

Ciò non significa che l'esito escatologico consista nel ritorno a un fantomatico Urzeit o tempo primordiale, in cui sarebbe già stata in vigore la perfezione somma di tutte le creature, come prevedono sia l'apocalittica giudaica sia il rabbinismo. Paolo non vi fa mai cenno; al contrario, egli parla dell'esito escatologico come di qualcosa di assolutamente nuovo.

Si direbbe che in Rm 8,18-24 (a differenza di 5,12-21; 7,7-13) torna l'impostazione già sviluppata in 1Cor 15,21-22.45-49, che prescindeva da ogni prospettiva amartiologica: là si diceva con tutta chiarezza che, invece di uno schema ternario (paradiso-peccato-redenzione), se ne dà soltanto uno binario che va dalla corruzione all'incorruttibilità:

Non c'è prima il pneumatico, ma lo psichico, poi il pneumatico ... E come abbiamo portato l'immagine del terreno, porteremo anche l'immagine del celeste (vv. 46.49)[42].

Ciò che là veniva detto a livello antropologico, qui è detto a livello cosmologico.

Sarà dunque in gioco un affrancamento, che conosce un punto di partenza e un punto di arrivo, non un ritorno all'indietro: si tratta di una linea retta che va dalla schiavitù alla libertà, come se si trattasse di un nuovo esodo.

Certo è che al centro dell'attenzione di Paolo, più che la creazione, c'è un interesse antropologico che riguarda la sorte dei «figli di Dio», che hanno nel Cristo risorto il loro paradigma (cfr. v. 29). In ogni caso, il tema di una «liberazione» dell'universo non ha paragoni nel giudaismo del tempo. Soprattutto, Paolo è originale nell'affermare una partecipazione della creazione sub-umana ai figli di Dio, così che essa altrettanto condivida la loro libertà e la loro gloria. Già in Rm 3,23 egli aveva parlato di una mancanza della gloria di Dio in tutti gli uomini. Ebbene, secondo l'Apostolo l'attribuzione di questa gloria non può restare limitata al cristiano, ma dev'essere condivisa dall'intero creato.

L'argomentazione paolina introduce poi una formula impegnativa e propone apparentemente una nuova metafora:

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme (systenázei) e soffre le doglie di un parto (synōdinei) fino ad ora.

Il centro di questa frase è ovviamente costituito dai due verbi composti. Stabiliamo anzitutto che la preposizione componente syn non si riferisce ad altro se non al soggetto stesso, l'intera creazione, per dire che tutta insieme essa prova il medesimo dolore, a prescindere dalla partecipazione degli uomini; naturalmente continua l'uso della prosopopea. Dei due verbi, poi, occorre riconoscere che è il primo a svolgere il ruolo principale (infatti, esso ricorre ancora in forma semplice nel v. 23 [stenázomen] e anche con il sostantivo nel v. 26 [stenagmoîs]; qui anche con il sostantivo opposto [a-sthéneia]). Il secondo verbo, dunque, pur essendo retoricamente efficace, ha solo valore di supporto del primo, visto che nel testo non ottiene nessuno sviluppo particolare. Ciò significa che l'immagine del parto e delle doglie concomitanti è secondaria. I due verbi perciò concorrono insieme a descrivere soltanto una situazione di grande dolore e di forte travaglio (cfr. per es. 1Tes 5,3: «Verrà improvvisa su di loro la rovina come le doglie di una donna incinta, e nessuno scamperà»).

Lo si vede bene nella combinazione dei due verbi che si trova già in Omero, Od. 9,415, a proposito dello strazio del ciclope Polifemo accecato da Ulisse: «gemente e martoriato dai dolori» (stenáchōn te kaì ōdínōn odỳnēsi). Nella grecità, del resto, sia il verbo semplice ōdínō sia il sostantivo ōdínai sono usati spessissimo come pura metafora per esprimere una sofferenza molto intensa (cfr. per es. Eschilo, Coef. 211: «Non c'è che dolore [ōdís] e morte dell'anima»; Euripide, Med. 250s: «Preferirei cento volte combattere che partorire una volta sola»). Così avviene per lo più anche nell'Antico Testamento, come in Es 15,14 («Hanno udito i popoli e tremano; dolori incolse [ōdînes élabon] gli abitanti della Filistea»); Gb 21,17 («Verrà su di loro la rovina, con ira riceveranno dolori [ōdînes]»); Is 26,17-18 («Come una donna incinta [hōs hē ōdínousa] che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi davanti a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori quasi dovessimo partorire: era solo vento!»); cfr. anche Is 13,8; 21,3; 66,7-8 Ger 4,31; 22,23; Os 13,13; Mic 4,9-10. Vedi pure Enoch etiop. 62,4: «Verrà su di loro afflizione come di donna che sia nei dolori del parto e le sia difficile partorire»; 1QH 11/3,7-12: «Ero angosciato come una donna che dà alla luce il suo primo figlio quando la prendono i dolori del parto e il dolore le tormenta il ventre...»; 13,5: «Il furore mi ha preso, e dolori simili a quelli del parto, il mio cuore è agitato»; inoltre il citato 1Tes 5,3.

Paolo dunque non dice propriamente che la creazione sia come una partoriente che sta per generare un nuovo mondo, ma piuttosto che essa è in una situazione di dolore, quasi oppressa dal suo stato di sofferenza, sia pur destinato ad essere oltrepassato; d'altronde, l'espressione «fino ad ora (áchri toû nŷn)» non è volta verso il futuro, ma guarda soltanto al presente in quanto prosecuzione di esperienze dolorose già in corso[43]!

Il messaggio quindi non è che la sofferenza presente produrrà in quanto tale e comunque un bene nel futuro, ma che i tormenti del presente non dureranno per sempre. Ed è per questo motivo che anche il tema giudaico delle 'doglie del Messia'[44] non fa al caso nostro: esso infatti parla dello scatenarsi futuro di indicibili afflizioni cosmiche e morali, mentre Paolo si riferisce a sofferenze che già perdurano (dal passato) «fino ad oggi». Per quanto riguarda una possibile eco del testo di Gen 3,17 (Dio ad Adamo: «Maledetto sia il suolo per causa tua»), va notato che Paolo non intende affatto i patimenti del creato come una punizione, dato che essi non dipendono da una volontà malvagia del creato stesso (cfr. v. 20).

In ogni caso, non si deve assolutamente escludere una prospettiva di futuro radioso, che è invece essenziale al nostro brano. Essa non si basa sulla sola metafora del parto[45], poiché entrano in causa motivazioni cristiane tipiche, anzi cristologiche. Da essa comunque è contrassegnato il contesto epistolare immediato, marcato com'è dal tema della speranza e dell'attesa:

Sì, perché i dolori che travagliano l'umanità non sono rantoli di morte, ma doglie di una nuova nascita[46].

Paolo rimette poi al centro della scena il fattore antropologico, scrivendo che non solo la creazione ma anche noi, avendo la primizia dello Spirito, gemiamo in noi stessi aspettandoci la filiazione adottiva, la redenzione del nostro corpo (v. 23), essendo «stati salvati nella speranza» (v. 24).

A parte la menzione dello Spirito e dei gemiti umani come condivisione di quelli del creato, l'argomentazione paolina del brano in esame si conclude sul tema della speranza, la quale viene ad essere «una vera e propria grandezza esistenziale del cristiano»[47], certo non fondamentale come la fede, ma di fatto coessenziale ad essa (cfr. 1Cor 13,1213!).

E proprio perché la speranza riguarda cose non viste, ciò che non vediamo ce lo aspettiamo «con hypomonē/fermezza/perseveranza» (v. 25). Come commenta Giovanni Crisostomo, «il termine hypomonē è il nome di sudori e di molta costanza»[48]. Nell'attuale contesto essa acquista più che mai il senso di una tenace resistenza nelle situazioni di gemito e di dolore suaccennate, a cui si aggiunge l'ansiosa tensione verso le cose sperate tuttora lontane.

Viene così a darsi un mutuo rapporto causale tra speranza e resistenza nelle prove: se è vero che questa è uno dei motivi che portano a sperare (cfr. 5,3s: «La tribolazione conduce alla fermezza, la fermezza alla maturità, e la maturità alla speranza»), è anche vero che la speranza rappresenta una ragione fondamentale capace di dare senso all'esperienza del dolore. Nello stesso tempo si comprende meglio quanto detto subito prima: quella parte di salvezza che già si è realizzata è essa stessa la prima ragione della speranza, che in ultima analisi si fonda non su quanto deve ancora manifestarsi nel futuro ma sul passato della redenzione ormai verificatasi in Cristo e quindi sulla fede come sua radice antropologica[49].

Naturalmente, come dicevamo all'inizio, il discorso sulla speranza che oltrepassa il reale non solo non esclude ma resta aperto a ogni tipo di discorso scientifico in materia, che non per nulla è di altro genere.

Note al testo

[1] Sul piano lessicale si constata questa situazione:

- il verbo ktizō, su 15 occorrenze, si trova solo due volte nei Vangeli (Mt 19,4; Mc 13,19), mentre è attestato 10 volte nell'epistolario paolino (Rm 1,25; 1Cor 11,9; Ef 2,10.15; 3,9; 4,24; Col 1,16bis; 3,10; 1Tim 4,3) e 3 volte in Ap (4,11bis; 10,6);

- il sostantivo ktísis, su 19 occorrenze, si trova 3 volte in Mc (10,6; 13,19; 16,15), 11 volte nell'epistolario paolino (Rm 1,20.25; 8,19.20.21.22.39; 2Cor 5,17; Gal 6,15; Col 1,15.23), e 5 volte altrove (Eb 4,13; 9,11; 1Pt 2,13; 2Pt 3,4; Ap 3,14);

- il sostantivo analogo ktísma si ha 3 volte in tutto (1Tim 4,4; Gc 1,18; Ap 5,13; 8,9);

- il sostantivo personale ktístēs si ha solo una volta (1Pt 4,19).

[2] Su 185 occorrenze neotestamentarie del lemma kósmos, esso si trova ben 77 volte nel solo Gv, a cui vanno aggiunte le 23 volte della 1Gv, per un totale esatto di 100 volte (con l'aggiunta di 2Gv 7). Cfr. S.B. Marrow, Kosmos in John, CBQ 64 (2002), pp. 90-102.

[3] Al più, si veda lo stereotipo rimando alla «fondazione del mondo» (katabole kósmou: Mt 13,35; 25,34; Lc 11,50; Gv 17,24; Ef 1,4; Eb 4,3; 9,26; 11,11; 1Pt 1,10; Ap 13,3; 17,8), che però è fatto da un punto di vista storico-salvifico.

[4] Va detto che questa dualità sta sullo sfondo di 1Cor 15, su cui cfr. R. Penna, Cristologia adamica e ottimismo antropologico in 1Cor 15,45-49, in Id., L'apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1991, pp. 240-268.

[5] A. Magris, La logica del pensiero gnostico, Morcelliana, Brescia 1997, p. 186.

[6] Cfr. in generale l'ottima voce di H. Sasse, kosmos, GLNT V, pp. 875-951.

[7] Cfr. la testimonianza di Plutarco, De facie quae in orbe lunae apparet 6 (= Mor. 923); Sesto Empirico, C. mathem. 10,174. Come scrive Plutarco (ibidem), un'accusa di «empietà (asébeia)» dev'essere stata rivolta ad Aristarco già da Cleante in un suo trattato Contro Aristarco (cfr. Diogene Laerzio 7,174).

[8] Cfr. per esempio S. Van den Broeck- T. Baarda - J. Mansfeld (eds.), Knowledge of God in the Graeco-Roman World, EPRO 112, Brill, Leiden 1988.

[9] Ricordiamo almeno il fr. 23 di Senofane (sec. VI a.C.): «C'è un solo dio (heîs theós), il più grande fra gli dèi e gli uomini, per nulla equiparabile ai mortali né per aspetto né per intelligenza», e quanto scrive il trattato pseudoaristotelico De Melisso Xenophane Gorgia (secc. I-II d.C.): «Il dio è eterno e uno (aïdios kaì heîs), ed essendo omogeneo in quanto sferico non è né illimitato né limitato, né fermo né mobile». La conoscibilità del dio è ben presente in scrittori greci contemporanei come Ps.-Aristotele, De mundo 399b; e Dione di Prusa, Or. 12,39-61; quest'ultimo, pur definendo émfytos, «innata» (§§ 39 e 44) l'idea del divino, rimanda però positivamente alla eidōlopoiía, «costruzione di figure» (§ 45) da parte sia dei poeti sia degli scultori e dei pittori in quanto testimoni di quella idea mediante la produzione di «statue e immagini degli dèi» (§ 44: perì tà theîa agálmata kaì tàs eikónas).

[10] Cfr. anche Filone Al., Det .pot. 124-125; e inoltre Lettera di Aristea 132; Test. Neft. 3,3-5.

[11] L'aggettivo aóratos detto del divino è diffuso in età ellenistico-romana; cfr. per esempio il trattato ps.-aristotelico De mundo 399a: «Il capo e creatore di tutte le cose è invisibile, eccetto che alla ragione». Il senso naturalmente è diverso da 2Cor 4,18 dove nel contesto di un'esperienza di sofferenza si legge che «noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili ma su quelle invisibili, poiché le cose visibili sono di un momento mentre quelle invisibili sono eterne» (dove si gioca sulla contrapposizione tà blepómena/tà mē blepómena).

[12] Cfr. R.H. Bell, No one seeks for God. An Exegetical and Theological Study of Romans 1.18-3,20, WUNT 106, Mohr, Tübingen 1998, p. 48.

[13] Cfr. A.J.M. Wedderburn, Adam in Paul's Letter to the Romans, in E.A. Livingstone (ed.), Studia Biblica 1978, JSNT Suppl. 3, JSOT, Sheffield 1980, pp. 413-430.

[14] Cfr. C.E.B. Cranfield, La lettera di Paolo ai Romani (Capitoli 1-8), Claudiana, Torino 1998, pp. 49-50.

[15] Bell, No one seeks for God, pp. 49-50.

[16] Nell'antichità la polionimia era ritenuta segno di grandezza sia nel paganesimo (dall'omerico Inno a Demetra 18 e 3; fino allo ps-aristotelico De mundo 401ab, che enumera almeno una trentina di nomi) sia in Israele (dai molti nomi biblici di Dio fino almeno a Filone Al., Dec. 94: «il multiforme nome di Dio»). Filone Al., che echeggia non solo la sua matrice giudaica ma anche luoghi vari della filosofia greca, stende un intero elenco di attributi divini: «Dio infatti è buono, è il creatore, il padre dell'universo, veglia sulle sue creature, è salvatore e benefattore, ha la pienezza della beatitudine e la perfetta felicità» (Spec. Leg. 1,209). Quanto alla filosofia greca, ricordiamo per esempio che già Senofane definiva il Dio come eterno, ingenerato, uno, supremo, ottimo, né finito né infinito, ecc. (cfr. Ps.-Aristotele, De Melisso Xenophane Gorgia, capp. 3-4); Platone da parte sua ne ha una concezione molto alta, poiché ritiene che «nel campo del conoscibile (en tôi gnostôi) l'idea del Bene è la più perfetta, ed è difficile vederla, ma, una volta percepita, essa va considerata come causa per tutti di tutte le cose rette e belle» (Rep. 517b-c). In particolare per il I secolo sarebbe interessante vedere i nomi di eccellenza che al Dio vengono dati da Seneca (cfr. Nat. Quaest. 2,45: non meno di una decina; così in Diog. Laerzio 7,147), il quale però identifica Dio con il mondo o la natura (cfr. Seneca, De benef., 4,8,2: Quocumque te flexeris, ibi illum videbis occurrentem tibi […] quia nec natura sine deo est nec deus sine natura, sed idem est utrumque).

[17] Come nello ps.-aristotelico De mundo (397b: «Dio estende la sua divina potenza fino agli oggetti che sembrano i più lontani da lui»), così avviene in Ps.-Aristea (132: «Dio è unico, e attraverso ogni cosa la sua potenza si rende manifesta [fanerá], avendo riempito ogni luogo della sua signoria»), in Aristobulo (fr. 4,4: «L'universo è governato dalla potenza divina e per essa le cose generate sussistono e la divinità domina su tutto»), in Fl. Giuseppe (C. Ap. 2,167: «Dio è uno, ingenerato, immutabile per l'eternità, superiore in bellezza a ogni forma mortale, a noi noto per la potenza, sconosciuto invece nella sua essenza»), e in Filone Al. (cfr. per esempio Mut. 29: «Affine a queste [cioè alla potenza regale e benefica] è anche la potenza creatrice, chiamata Dio; infatti, per mezzo di questa il Padre che è generatore e artefice ha fondato tutte le cose»).

[18] Cfr. J.C. Thom, Cleanthes's Hymn to Zeus. Text, Translation, and Commentary, STAC 33, Mohr, Tübingen 2005; e più in generale E. Des Places, La Preghiera nella Grecia antica, in R. Boccassino (a cura di), La preghiera, Ancora-Coletti, Milano-Roma 1967, pp. 447-521 (vedi pp. 485-502: «La preghiera dei filosofi»).

[19] Cfr. W.D. Furley - J.M. Bremer, Greek Hymns. Selected Cult Songs from the Archaic to the Hellenistic Period, I-II, STAC 9-10, Tübingen 2001; F. Chapot - B. Laurot, Corpus de prières grecques et romaines, Turnhout 2001.

[20] Cfr. Epistole 31,5.8: «È vergognoso per un uomo che ha già raggiunto le più alte mete pregare ancora con insistenza gli dèi. Che necessità c'è di preghiere? Sappi rendere te stesso felice [ ... ]. In questo modo comincerai ad essere compagno degli dèi, non un loro supplice (deorum socius, non supplex)».

[21] Cfr. Diatribe 1,16, 19-21 (col bellissimo paragone dell'usignolo).

[22] Cfr. R. Penna, Prospettiva evangelica su idolatria e degrado umano (Rm 1,18-32), PSV 46 (2002), pp. 97-111.

[23] Filone Al. chiama addirittura il Dio della fede ebraica «Signore degli uomini e degli dèi» (Mos. 2,206), e Fl. Giuseppe afferma esplicitamente che Mosè «ci ha assolutamente vietato di deridere o di bestemmiare contro quelli che presso gli altri popoli sono considerati dèi, per rispetto verso il nome di Dio» (C. Ap. 2,237). In effetti, la LXX rende Es 22,27 («Non bestemmierai Dio») in questo modo: «Non bestemmierai gli dèi» (theoùs ou kakologēseis, forse traducendo servilmente il nome divino ebraico 'Elohîm che è grammaticalmente un plurale).

[24] Cfr. il classico studio di E. Dhorme, L'emploi métaphorique des noms de parties du corps en hébreu et en akkadien, Paris 1963 (= 1923), pp. 109-130, specie 122-127.

[25] Il cuore dunque corrisponde sostanzialmente al già accennato concetto greco di noûs, «mente, intelletto» (del resto cfr. Qo 1,17: «Ho dato al mio cuore di conoscere/gnônai…»), come del resto altrove scrive lo stesso Paolo: «Il dio di questo mondo ha accecato la mente dei non credenti» (2Cor 4,4); del resto, l'aggettivo che qualifica il cuore, asýnetos «ottuso, che non capisce», è tipico di un'attività intellettuale, sia pur in negativo.

[26] Ricordiamo anche l'originalissima dichiarazione su Cristo come creatore della chiesa in quanto unione di Giudei e Gentili, in Ef 2,15 (hína toùs dýo ktísē, en autôi): caso unico in cui Cristo stesso è non mediatore ma soggetto di una creazione); cfr. R. Penna, L'idea di creazione in Paolo e nel paolinismo: il ruolo di Cristo per un nuovo concetto di cosmo, di uomo e di chiesa, in M.V. Fabbri - M. Tabet, (a cura di), Creazione e salvezza nella Bibbia. Atti dell'XI Convegno Internazionale della Facoltà di Teologia, Roma, 8-9 marzo 2007, Ed. Università S. Croce, Roma 2009, pp. 191-212.

[27] Sull'inno di Col 1,15-20, oltre ai commentari, vedi soprattutto A. Feuillet, Le Christ sagesse de Dieu dans les épîtres pauliniennes, EB, Gabalda, Paris 1966, pp. 163-273.

[28] Cfr. anche Fl. Giuseppe, C. Ap. 2,190: Dio è «il principio e il centro e la fine di tutte le cose». Qualcosa di analogo è detto in Ef 1,23 a proposito di Cristo in rapporto alla chiesa, definita come «la pienezza di lui che riempie tutto in ogni sua parte» (cfr. R. Penna, Lettera agli Efesini, SOC 10, EDB, Bologna 20012, pp. 120-124).

[29] G.E. Sterling, Prepositional Metaphysics in Jewish Wisdom Speculation and Early Christian Liturgical Texts, in D.T. Runia - G.E. Sterling (eds.), Wisdom and Logos: Studies in Jewish Thought (The Studia Philonica Annual - Studies in Hellenistic Judaism 9), Scholars Press, Atlanta 1997, pp. 219-238.

[30] Seneca, Epist, 65,8-9.

[31] Cfr. in merito R. Penna, Da Israele al cosmo: Ampliamenti dell'orizzonte cristologico nello sviluppo dell'innografia neotestamentaria, in P. Coda (a cura di), L'unico e i molti. La salvezza in Gesù Cristo e la sfida del pluralismo, PUL-Mursia, Roma 1997, pp. 49-66.

[32] Lo stesso verbo è anche usato a proposito di entità materiali specifiche, come in Platone, Resp. 7,530a (il cielo e i corpi celesti systēsasthai per opera del demiurgo nel modo migliore in cui essi possono synestánai); Tim., 61a (se la terra è asýstaton viene sciolta dall'acqua, ma se è synestēkýia viene sciolta solo dal fuoco); Filone Al., Her. 58 (il corpo synéstēke per la provvidenza di Dio). 280 (tutte le cose synístasthai per influsso degli astri). 281 (il mondo synéstēken per i quattro elementi terra-acqua-aria-fuoco). 282 (il discorso synéstēke con gli elementi dell'alfabeto). 311 (il mondo intero synéstēke di parti contrarie).

[33] Cfr. anche Heres, 188 (egli «è la colla e il vincolo/kólla kaì desmós che riempie tutte le cose della sua sostanza»); Plant. 8.9 («il sostegno più solido e più fermo di tutto l'universo (tó ochyrōtaton kaì bebaiótaton éreisma tón hólōn)... il vincolo che non si può spezzare»); Somn. 1,111 («per noi è un amico, un familiare, un intimo, un compagno o, per meglio dire, congiunto e unito/hērmosménos kaì hēnōmenos per una sorta di colla naturale, indissolubile e invisibile»).

[34] Vedi in particolare G.H. van Kooten, Cosmic Christology in Paul and the Pauline School. Colossians and Ephesians in the Context of Graeco-Roman Cosmology, with a New Synopsis of the Greek Texts, WUNT 2.171, Mohr, Tübingen 2003, specie pp. 9-58 e pp. 110-146. Sulla cosmologia del medio-platonismo, cfr. anche G. Reale, Storia della filosofia antica-IV. Le scuole dell'età imperiale, Vita e Pensiero, Milano 1978, pp. 345-352.

[35] Cfr. per es. Tucidide 6,5,3; Polibio 9,1,4; Isocrate, Panat. 190. È interessante notare che proprio questo è il senso del termine nell'unica volta in cui esso è attestato da Filone Al. (cfr. Vit. Mos. 2,51), il quale per dire l'atto di creazione impiega invece il termine kosmopoiía, letto «facitura del mondo»! Un significato generico di ktísis come compimento o realizzazione si trova in Pindaro, Olimp. 13,83(117): «La potenza degli dèi, leggera, porta a compimento (teleî ... ktísin) le cose oltre ogni giuramento e ogni speranza».

[36] Cfr. Polibio 16,2,8: «attendere con trepidazione l'esito di una battaglia»; 18,48,4: «attendere la venuta/parousían di Antioco»; Fl. Giuseppe, Bell. 3,264: «attendere con ansia il tiro dei proiettili».

[37] Nel Nuovo Testamento esso è tipico di Paolo 6 volte su 8: cfr. Rm 8,19.23.25; 1Cor 1,7; Gal 5,5; Fil 3,20; Eb 9,28; 1Pt 3,20. Lo si ritrova solo nella versione greca dell'AT da parte di Aquila in Sal 36,7a; cfr. H.-K. Chang, (apo)karadokia bei Paulus und Aquila, ZNW,93 (2002), pp. 268-278.

[38] Cfr. Fonti francescane, nuova edizione, a cura di E. Caroli, Editrici Francescane, Padova 2004, pp. 179-181 e 303.

[39] Così già Origene, l'Ambrosiaster, Agostino, Teodoreto di Cirro, e poi Tommaso d'Aquino ed Erasmo da Rotterdam. Così anche la quasi totalità dei commentatori recenti.

[40] «Paolo sta cercando di trasmettere troppo in breve un pensiero certamente complesso: cioè, Dio sottomise ogni cosa ad Adamo, e questo includeva di sottomettere la creazione pure all'Adamo decaduto così che essa partecipasse anche al suo decadimento» (Dunn 1,471).

[41] Cfr. A. Gieniusz, Romans 8,18-30: «Sufferings Does Not Thwart the Future Glory, Scholars, Atlanta 1999, pp. 159s.

[42] Cfr. R. Penna, Cristologia adamica e ottimismo antropologico in 1Cor 15,45-49, in Id., L'Apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1991, pp. 240-268.

[43] Per questa interpretazione, apparentemente pessimistica ma soltanto realistica, cfr. C.H. Gempf, The Imagery of Birth Pangs in the New Testament, «TyndBull», 45 (1994), pp. 119-135; A. Gieniusz, Romans 8: 18-30: «Sufferings Does Not Thwart the Future Glory, Scholars, Atlanta 1999, pp. 140-145; G. Nebe, 'Hoffnung' bei Paulus. Elpis und ihre Synonyme im Zusammenhang der Eschatologie, SUNT 16, Göttingen 1983 (cfr. p. 88: «È dunque chiaro che qui Paolo non considera affatto imminente il verificarsi della parusia»).

[44] Secondo questa prospettiva, gli ultimi tempi saranno caratterizzati da grandi cataclismi cosmici e dal trionfo dell'empietà; cfr. E. Schürer, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo, II, Paideia, Brescia 1987, pp. 613-614.

[45] In questo senso, però, vedi la bella pagina di Seneca, Epist. 102,23-26: «Come l'utero materno ci custodisce per dieci mesi [...], cosi durante lo spazio di tempo che va dall'infanzia alla vecchiaia maturiamo per un altro parto (in alium maturescimus partum). Un'altra nascita ci attende, un'altra condizione [...]. La natura spoglia chi esce dalla vita come chi vi entra [...]. Codesto giorno che tu paventi come ultimo, è quello della nascita all'eternità (dies ... natalis) .... Gemi, piangi: anche il piangere è proprio di chi nasce (gemis, ploras: et hoc ipsum fiere nascentis est)».

[46] G. Barbaglio, Le lettere di Paolo, II, Borla, Roma 1980, p. 381. Vedi anche il commento di Lutero: «Diverrete filosofi eccellenti e ottimi osservatori della realtà, se imparerete dall'apostolo a guardare il creato in attesa, che geme, che è in travaglio, che non vuole saperne di quello che è, e aspira a ciò che ancora non è [...]. La creazione di Dio è continuamente indirizzata alla gloria futura, ma dagli stupidi viene guardata solo nei suoi preparativi, e non mai nel termine finale» (ad loc.)!

[47] Nebe, 'Hoffnung' bei Paulus, p. 94.

[48] PG 60,532. Cfr. R. Penna, La forza della pazienza (hypomonē) in Paolo, PSV 55 (2007), pp. 139-149.

[49] Commentando Gen 12,1 («Vattene [...] verso il paese che io ti mostrerò»), Filone Al. commenta: «Non dice: Ti mostro, ma: Ti mostrerò. Ciò testimonia la fede con cui l'anima crede in Dio, in quanto essa esprime la sua riconoscenza non in base a ciò che è stato realizzato ma nell'attesa di ciò che deve ancora venire. Attaccata e appesa a una buona speranza, essa comprende senza esitare che le cose assenti sono già presenti a motivo di una fede salda in colui che ha fatto la Promessa» (Migr. Abr. 43-44).