1/ Socrate provocò la giuria del processo. Quasi cercando la condanna a morte. Un saggio di Mauro Bonazzi (Laterza) sottolinea come il pensatore non abbia fatto nulla per essere assolto. Sembra che volesse lasciare una testimonianza per la storia, di Paolo Mieli 2/ Crociata in Ungheria contro i turchi. La spedizione di Papa Clemente VIII, di Paolo Mieli

- Tag usati: paolo_mieli, socrate, turchi

- Segnala questo articolo:

1/ Socrate provocò la giuria del processo. Quasi cercando la condanna a morte. Un saggio di Mauro Bonazzi (Laterza) sottolinea come il pensatore non abbia fatto nulla per essere assolto. Sembra che volesse lasciare una testimonianza per la storia, di Paolo Mieli

Riprendiamo dal Corriere della Sera del 21/5/2018 un articolo di Paolo Mieli. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Storia e filosofia.

Il Centro culturale Gli scritti (17/6/2018)

N.B. de Gli scritti

Socrate morì per l’accusa di “ateismo”, poiché contestava le divinità tradizionali di Atene e le tradizioni della città. La sua libertà critica nei confronti della tradizione e delle tradizioni, sia quelle proprie sia quelle delle diverse civiltà, accolta nel cristianesimo – anche i cristiani vennero accusati di ateismo dai romani, poiché mettevano in dubbio le visioni politeistiche tradizionali -, comportarono la sua condanna a morte. Così Benedetto XVI ha parlato di questo snodo decisivo della storia del pensiero: «L’uomo vuole verità. In questo senso si può vedere l’interrogarsi di Socrate come l’impulso dal quale è nata l’università occidentale. Penso ad esempio – per menzionare soltanto un testo – alla disputa con Eutifrone, che di fronte a Socrate difende la religione mitica e la sua devozione. A ciò Socrate contrappone la domanda: "Tu credi che fra gli dei esistano realmente una guerra vicendevole e terribili inimicizie e combattimenti … Dobbiamo, Eutifrone, effettivamente dire che tutto ciò è vero?" (6 b – c).

In questa domanda apparentemente poco devota – che, però, in Socrate derivava da una religiosità più profonda e più pura, dalla ricerca del Dio veramente divino – i cristiani dei primi secoli hanno riconosciuto se stessi e il loro cammino. Hanno accolto la loro fede non in modo positivista, o come la via d’uscita da desideri non appagati; l’hanno compresa come il dissolvimento della nebbia della religione mitologica per far posto alla scoperta di quel Dio che è Ragione creatrice e al contempo Ragione-Amore. Per questo, l’interrogarsi della ragione sul Dio più grande come anche sulla vera natura e sul vero senso dell’essere umano era per loro non una forma problematica di mancanza di religiosità, ma faceva parte dell’essenza del loro modo di essere religiosi. Non avevano bisogno, quindi, di sciogliere o accantonare l’interrogarsi socratico, ma potevano, anzi, dovevano accoglierlo e riconoscere come parte della propria identità la ricerca faticosa della ragione per raggiungere la conoscenza della verità intera» (dalla Lectio che Benedetto XVI avrebbe dovuto tenere per l'Inaugurazione dell'anno accademico dell'Università La Sapienza di Roma il 17 gennaio 2008).

Mieli ci guida a vagliare alcuni aspetti di quel processo divenuto famosissimo.

Socrate provocò la giuria del processo. Quasi cercando la condanna a morte. Un saggio di Mauro Bonazzi (Laterza) sottolinea come il pensatore non abbia fatto nulla per essere assolto. Sembra che volesse lasciare una testimonianza per la storia, di Paolo Mieli

E se fosse stato lui stesso a decidere di morire? È la domanda che si pone Mauro Bonazzi nell’introduzione al convincente saggio Processo a Socrate, pubblicato da Laterza. Domanda legittima se si tiene conto della circostanza che Platone e Senofonte, due allievi del filosofo che si sono soffermati su quell’ultima fase della sua vita, concordano sul fatto che nel processo — 399 avanti Cristo — Socrate tenne deliberatamente un atteggiamento di intransigenza tale da rendere pressoché impossibile evitargli la condanna. Il pensatore fu oltremodo rigido: se avesse rinnegato almeno una minima parte delle sue idee, se avesse seguito «una linea più conciliante», avrebbe potuto ottenere l’assoluzione. Perché non volle salvarsi?

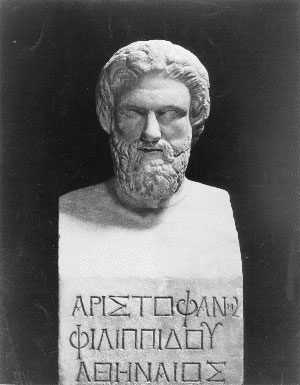

Un ritratto del grande commediografo

ateniese Aristofane (450-385 avanti Cristo),

che prese di mira Socrate nella sua

famosa commedia «Le Nuvole» (423 a.C.).

In quel corrosivo lavoro teatrale il filosofo

viene raffigurato come un personaggio

stravagante e immorale, che ha un pessimo

influsso sui giovani della città greca

Bonazzi ricostruisce il caso, che finì per diventare «uno scontro tra la filosofia e la democrazia». Lettori e studiosi — ricorda l’autore — hanno sempre cercato di sciogliere questo enigma prendendo le parti ora di uno, ora dell’altro tra i due contendenti: più spesso in favore di Socrate, a volte anche per Atene. Quelli che si sono schierati in difesa di Socrate lo hanno fatto rivendicandone «la lezione di autonomia e di indipendenza contro i frutti nefasti del conformismo e dei pregiudizi che sempre rischiano di portare una società a chiudersi in se stessa»; gli altri, per Atene, «contestando le posizioni più o meno espressamente antidemocratiche del filosofo». Il Socrate di Bonazzi — al quale pure va riconosciuto di non essersi macchiato di «colpe politiche» — avendo l’opportunità di trovare infinite vie di fuga, «sceglie» di troncare la propria vita costringendo praticamente la giuria a decretare la sua morte.

Ma procediamo con ordine. All’epoca del dibattimento, Socrate aveva circa settant’anni e in molti hanno ritenuto che quello contro di lui sia stato un processo politico (ancorché non esplicitamente tale) a causa del fatto che il filosofo aveva avuto legami con i cosiddetti Trenta Tiranni (nonché con i gruppi oligarchici della città). I Trenta — accolti all’inizio da quasi tutti come pacificatori e restauratori di politiche basate sulla moderazione contro sfrenatezza, corruzione e lussuria prodotte dal regime democratico — avevano in seguito precipitato la città nel terrore. Socrate era stato effettivamente in rapporti di amicizia con il loro leader, Crizia (che pure talvolta il filosofo non esitò a criticare apertamente: in qualche occasione, secondo Bonazzi, «sembra essere stato uno dei pochi a non collaborare alla cattura e uccisione di cittadini innocenti»). È poi sufficientemente provata una sua «distanza crescente rispetto alle malefatte dei Trenta». Dopodiché, infine, quando la «tirannide» fu abbattuta, Atene aveva scelto (nel 403) di darsi un’amnistia a norma della quale — eccezion fatta per coloro che si erano provatamente macchiati di delitti — nessun simpatizzante degli oligarchi poteva essere perseguito. Anzi, era addirittura vietato rievocare il recente passato. Sicché — secondo i sostenitori della tesi che quello contro Socrate fu un processo politico — si sarebbe proceduto con capi di imputazione fittizi proprio per non incappare in ciò che era espressamente vietato dalla legge dell’oblio.

In realtà le norme di cui qui stiamo parlandonon erano state applicate fino in fondo. Altro che oblio: dei trentacinque discorsi che costituiscono il corpus di Lisia, nota lo studioso, almeno sei denunciano, più o meno velatamente, gli avversari come «collaborazionisti». Nel complesso, è vero, l’amnistia funzionò; per chi, però, aveva militato a favore dell’oligarchia furono comunque anni «rischiosi». Eppure non fu per questo che Socrate andò incontro alla morte. Anche se il suo prestigio intellettuale ne risentì: nelle Nuvole di Aristofane (che fu uno dei suoi nemici), Socrate rappresenta «il peggio della nuova cultura, responsabile, secondo i tradizionalisti, della corruzione della città». Gli si imputa di sostenere «bizzarre tesi scientifiche che servono in realtà a celare maldestramente il suo ateismo»; di comportarsi come i sofisti, cioè di usare le parole per ingannare. Ed è anche comprovato che all’epoca dei Trenta Tiranni Socrate, «fece parte del novero di quei pochi cittadini — circa tremila — che mantennero intatti i loro diritti e poterono continuare a vivere in una relativa tranquillità». Ma Bonazzi suggerisce grande cautela prima di trarre da ciò drastiche conclusioni: gli indizi di cui siamo in possesso, sottolinea, «non giustificano l’ipotesi di un processo politico». Né andrebbe dimenticato che tra gli interlocutori del filosofo c’erano molti «simpatizzanti della democrazia». Socrate, insomma, appare come «una figura difficilmente riducibile negli schemi tutti politici dell’opposizione tra oligarchi e democratici».

Sono tanti gli episodi, noti, che suggeriscono l’idea di una sua «coerente equidistanza». Ed è chiaro che ebbe sempre cura «di rivendicare una posizione di assoluta autonomia rispetto alle diverse fazioni in lotta per il potere». E anche questo particolare «mostra che una lettura troppo politica del processo rischia di forzare le testimonianze». Contro l’ipotesi di un processo politico depone il profilo degli accusatori, in particolare di quello più importante: il politico Anito, che, esiliato dai Trenta, era rientrato in città al seguito di Trasibulo e aveva conquistato una grande influenza. Isocrate lo elogiò per «aver saputo resistere al desiderio della vendetta». E a Bonazzi sembra improbabile che un personaggio della sua caratura «fosse interessato ad attaccare Socrate per motivi politici». Anche perché con persone come lui «siamo ben lontani da quegli ambienti democratici oltranzisti che più sarebbero stati interessati a continuare la battaglia» contro gli oligarchi e coloro che li avevano sostenuti.

Ma veniamo al processo. L’uditorio era composto da 501 giudici e da un folto pubblico. Socrate scelse di preparare da solo i suoi due (forse tre) discorsi di difesa, rifiutando l’aiuto del già citato Lisia, uno dei più celebri oratori dell’Atene dell’epoca. Il processo poi aveva norme garantiste: se, ad esempio, un imputato fosse stato assolto, gli accusatori rischiavano di essere puniti. «A ulteriore conferma», nota Bonazzi, «del fatto che non mancavano strumenti per impedire che si intentassero processi con troppa disinvoltura». Ciò che in quel frangente il filosofo temeva di più era il boato del pubblico, che effettivamente fu usato contro di lui (ne parla Platone per stigmatizzarlo). Comunque la prima votazione si risolse in favore sì dell’accusa, ma con uno scarto tutto sommato ridotto: 280 voti contro 221, e Socrate si lasciò persino andare a qualche dileggio nei confronti di chi lo aveva trascinato in giudizio. Ma la seconda votazione, quella in cui si doveva decidere tra una sentenza di morte e il pagamento di un’ammenda, si concluse con una maggioranza a favore della pena capitale. Una maggioranza netta.

Così venne il momento della sua morte. I due tipi di esecuzione più praticati nell’Atene dell’epoca erano la precipitazione in un baratro e una sorta di crocefissione che conduceva al decesso dopo una lunga agonia. La somministrazione del veleno, una pratica di gran lunga e ad ogni evidenza preferibile alle altre due, fu introdotta verso la fine del V secolo. Ma, come ha messo in evidenza Eva Cantarella, era considerata un privilegio, dal momento che la cicuta, estremamente rara in Attica, aveva un costo molto alto e tale costo era tutto a carico del condannato. Non sappiamo, dice Bonazzi, chi pagò per la dose di Socrate, «se lui stesso o quegli amici che si erano offerti come garanti in tribunale». Ma sappiamo che quello fu l’unico «lusso» che Socrate volle concedersi al termine del dibattimento.

L’esito del processo — torniamo a dire — non era affatto scontato, come sembrano credere sia Platone che Senofonte. «Non si trattò di un processo sommario», scrive Bonazzi; tutte «le procedure furono rispettate con grande attenzione»; le accuse «erano meno assurde di quanto una lunga tradizione si ostini a far credere»; alcune delle idee del filosofo, «se non adeguatamente chiarite», potevano dare adito a «perplessità e dubbi»; i giurati erano meno prevenuti di quanto sia stato tramandato, tant’è che nella prima votazione fu condannato per il ridotto numero di voti di cui si è detto, a dispetto del suo atteggiamento «poco accomodante», «del tutto inadatto al contesto di un tribunale».

Praticamente Socrate si rivolse ai giurati come se si trattasse di persone simili a lui, con la sua stessa preparazione. Nel settimo capitolo del Trattato sulla tolleranza, Voltaire metterà in risalto questa circostanza, scrivendo che fu come se in quel momento il tribunale di Atene contasse 220 filosofi («Non è poco», ironizzò). È in effetti clamoroso che, nonostante tutto, una parte significativa dei giurati si sia espressa a favore di Socrate, il quale pure, torna a sottolineare Bonazzi, non aveva dato prova di grande sensibilità nei loro confronti. A più riprese, poi, Socrate non si limitò a negare l’accusa o a ridurne la portata, ma la rovesciò.

Vista in quest’ottica, la vicenda del processo(nel quale fu tutta l’esistenza del filosofo ad essere portata in giudizio) è la storia di un «doppio fallimento»: il fallimento della democrazia, «incapace di ascoltare il tafano che cercava di risvegliarla dal torpore dei suoi pregiudizi», ma forse anche il fallimento del filosofo, che non seppe (o non volle) trovare «le parole giuste per far capire le sue ragioni».

Va ricordato che in gioco c’era appunto la vita stessa di Socrate. E «la vittoria di misura nella prima votazione», scrive Mauro Bonazzi riflettendo su come ne riferì Platone, «lasciava immaginare che l’orientamento della giuria fosse quello di stabilire una pena più leggera, se non un’ammenda pecuniaria, eventualmente l’esilio».

Due eventualità che però Socrate «escluse sdegnosamente, rifiutandosi di prenderle in considerazione», anche perché, se lo avesse fatto, avrebbe mostrato di accettare la condanna, una condanna «che non riguardava fatti specifici bensì la condotta di una vita intera». Ma, prosegue l’autore, «per quanto comprensibile», questo rifiuto si tradusse poi nella «provocazione più estrema»: quando arrivò il suo turno, Socrate propose come pena alternativa «di essere mantenuto a vita nel Pritaneo a spese dello Stato, un privilegio normalmente riservato agli orfani di guerra e ai vincitori delle gare olimpiche». Stravagante. Quasi uno sberleffo. E successivamente lo stesso Socrate avanzerà la proposta alternativa del pagamento di una cifra irrisoria «che solo grazie all’intervento dei suoi amici divenne più consistente».

Si può dunque ben comprendere l’irritazione dei giurati i quali, nella votazione successiva, decisero, con una maggioranza ben più consistente di quella del primo voto, di optare per la pena di morte. A quel punto era incredibile che ci fosse ancora qualcuno disposto a perdonare il filosofo. Ha acutamente osservato Michela Sassi, che, se l’Apologia di Platone «riflette anche solo la sostanza del discorso» pronunciato da Socrate, «dovremmo forse stupirci dei 140 che gli avrebbero mantenuto il loro favore».

Socrate adottò dunque una strategia che, nel contesto di quel processo, non poteva che condurre alla sua condanna. Ma che «sulla lunga distanza era in grado di rovesciare tutto». E infatti rivendicando la coerenza della sua battaglia per la verità, «è riuscito nell’impresa di far finire sul banco degli imputati Atene, la città che non aveva saputo accettare la sua sfida e per questo aveva scelto di ripiegarsi su sé stessa e sui propri pregiudizi». Condannato dal tribunale di Atene, Socrate è stato «assolto e premiato da quello della storia».

«Per quanto sta in noi giudicare», commenta Bonazzi, «la condanna di Socrate fu una decisione profondamente sbagliata, che macchiò l’onore della città». Ciò detto, prosegue lo studioso, «rimane difficile sottrarsi a una sensazione d’amarezza di fronte a un conflitto che ha opposto il filosofo e la sua città, tra una città che non ha saputo ascoltare e un filosofo che forse non ha trovato le parole giuste per farsi ascoltare». Ma esistevano queste parole? Probabilmente Socrate non ebbe alcuna intenzione di cercarle. Forse perché non voleva trovarle. E voleva vincere la partita per lui più importante, quella di come la sua immagine sarebbe finita nei libri di storia.

Bibliografia

Il saggio di Mauro Bonazzi Processo a Socrate è pubblicato da Laterza (pagine 172, euro 18). L’autore, firma del «Corriere» e de «la Lettura», insegna Storia della filosofia antica presso l’Università di Utrecht e l’Università Statale di Milano. Tra i libri dedicati al maestro di Platone: Michela Sassi, Indagine su Socrate (Einaudi, 2015); Heinrich Maier, Socrate. La sua opera e il suo posto nella storia (traduzione di Giovanni Sanna, La Nuova Italia, 1943); Louis-André Dorion, Socrate (traduzione di Giorgia Castagnoli, Carocci, 2010). Opere di carattere più generale: Luciano Canfora, Il mondo di Atene (Laterza, 2011); Cinzia Bearzot, Come si abbatte una democrazia (Laterza, 2013); Eva Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma (Rizzoli, 1991); Leo Strauss, Atene e Gerusalemme (introduzione di Roberto Esposito, Einaudi, 1998).

© Corriere della Sera RIPRODUZIONE RISERVATA

2/ Crociata in Ungheria contro i turchi. La spedizione di Papa Clemente VIII, di Paolo Mieli

Riprendiamo dal Corriere della Sera del 11/6/2018 un articolo di Paolo Mieli. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Storia e filosofia.

Il Centro culturale Gli scritti (17/6/2018)

N.B. de Gli scritti

Con la sua abituale visione ampia e non ideologica, Mieli ci guida, pur con critiche evidenti e legittime all’operato del papato di allora, a scorgere le dimensioni di un conflitto che dilaniò i rapporti fra l’Europa di allora e l’Impero Turco, obbligando a rivedere ogni visione storiografica ristretta che intenda richiudere tutta la storia in criteri moralistici e mostrando invece come i tempi richiesero scelte difficili, nella consapevolezza di passaggi storici che non poterono essere evitati.

Nei libri di storia italiani delle superiori spesso nemmeno si affronta la questione delle intenzioni turche di conquista dell’Europa con i due assedi di Vienna che decisero le sorti del mondo per secoli (trascurando fra l’altro di ricordare che già le “crociate” medioevali, pur deprecabili, ebbero origine dalla richiesta dell’imperatore di Costantinopoli che si trovò a difendersi non più dagli arabi, come precedentemente, ma dai turchi, che lo avrebbero poi annientato, che nel 1071 sconfissero per la prima volta i bizantini, desiderosi impadronirsi con una guerra di puro saccheggio e conquista dell’intera Anatolia e di Costantinopoli in particolare).

Lo studente medio non è così nemmeno avvertito che le Crociate non riguardarono un conflitto con gli arabi, bensì con i turchi, che sottomisero gli stessi arabi per secoli, determinandone l’impoverimento, essendo musulmani entrambi i popoli, ma profondamente diversi e in lotta fra di loro.

Crociata in Ungheria contro i turchi. La spedizione di Papa Clemente VIII, di Paolo Mieli

Ippolito Aldobrandini fu eletto Papa nel gennaio del 1592 e prese il nome di Clemente VIII. Aveva 56 anni e visse fino al 1605. Sotto il suo pontificato ebbe luogo, nel 1600, una celebrazione dell’anno santo davvero considerevole per il numero di pellegrini che giunsero a Roma: oltre un milione. Ma quello stesso 1600 restò nella storia per il rogo in Campo dei Fiori che mise fine alla vita di Giordano Bruno, un’uccisione che ancora oggi la cultura laica (e parte di quella cattolica) non ha perdonato alla Chiesa. Clemente VIII fece cardinali due nipoti, Cinzio Passeri e Pietro Aldobrandini, ai quali affidò importanti ruoli di direzione della Chiesa, e si giovò anche della collaborazione di un grande gesuita, il cardinale Roberto Bellarmino. Il personaggio più importante del pontificato di Clemente VIII, quantomeno sotto il profilo militare, fu però Giovan Francesco Aldobrandini, appartenente a un ramo cadetto della casata, ma che — avendo sposato Ippolita Aldobrandini, figlia di un fratello del Pontefice — era stato ammesso nella cerchia dei «nipoti» (pur essendo poco più giovane del Papa).

A Giovan Francesco Aldobrandini furono affidate, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, ben tre missioni militari in Ungheria per soccorrere gli Asburgo contro i turchi impadronitisi del 40 per cento delle terre magiare. Spedizioni che sono adesso oggetto di un interessantissimo libro di Giampiero Brunelli, La santa impresa. Le crociate del Papa in Ungheria (1595-1601), che la Salerno si accinge a mandare in libreria. Quelle tre «imprese», spiega Brunelli, costituirono per il Papa e per la sua segreteria «la rivisitazione dell’antico sogno crociato, con nuovi obiettivi»: non più la riconquista di Gerusalemme, ormai impossibile, bensì «l’arresto immediato dell’avanzata turca e il contrattacco… puntando direttamente su Costantinopoli, dal 1453 capitale dell’impero del sultano».

Era passato molto tempo dall’epoca delle crociate, i Paesi europei erano in competizione uno con l’altro e su di loro si poteva contare assai limitatamente. Clemente VIII riuscì a mobilitare in quella «santa impresa» qualche migliaio di soldati che disordinatamente, agli ordini del «nipote» Giovan Francesco, raggiunsero l’Ungheria. E, almeno in due occasioni, nel 1595 e nel 1597, ebbero ragione degli ottomani. Gli Asburgo (dapprima con Massimiliano II; poi, dopo il 1576, con Rodolfo II) avevano firmato ben quattro trattati con gli invasori turchi (nel 1568, nel 1574, nel 1583 e nel 1590) con i quali si impegnavano a versar loro una cospicua dote in fiorini ungheresi purché cessassero le loro aggressioni. Aggressioni che con ogni probabilità in quel momento non avrebbero avuto luogo, quantomeno su larga scala, dal momento che gli ottomani erano impegnati in una guerra contro la Persia durata una dozzina d’anni (1578-1590). Questa guerra li dissanguò e fu proprio la crisi economica provocata dal conflitto turco-persiano a provocare i primi contraccolpi come effetto di qualche cedimento militare degli ottomani.

Le «chiacchiere» fecero il resto. In che senso? Anche a non voler retrodatare alla fine del Cinquecento la nascita della cosiddetta «opinione pubblica», scrive Brunelli, è «indubbio» che la diffusione delle voci circa la ripresa del conflitto in Ungheria contro i turchi, «debba esser collegata alla nascita di quel primissimo giornalismo che si esprimeva attraverso la pubblicazione di fogli manoscritti di notizie (chiamati “Avvisi”)». Come funzionavano queste prime forme di giornalismo moderno? Gli antenati di quelli che sarebbero stati i corrispondenti «si incaricavano di raccogliere informazioni sull’andamento della guerra, informazioni che venivano da Vienna, Costantinopoli, Venezia o da altre città più prossime al teatro delle operazioni; poi traducevano i testi in tedesco o in ungherese, li vagliavano, li ricopiavano e li mettevano in circolazione, facendoli vendere agli ambulanti». Al grido di «Nuove!», «Avvisi!».

Roma fu invasa da questo genere di proto giornali che parlavano di «rotta» dei turchi e di «felice successo» degli eserciti asburgici. Notizie davvero esagerate che, però, crearono un clima particolarmente favorevole a una nuova «crociata». A chiunque — com’era il caso dell’ambasciatore veneziano Paolo Paruta — gli riferisse di questo «clima» o dei capovolgimenti militari in Ungheria, papa Clemente rispondeva compiaciuto: «Lo sappiamo, lo sappiamo». Era giunto il momento — secondo l’«opinione pubblica» romana — di «riprendere il discorso» che si era interrotto dopo la vittoria di Lepanto sulla flotta ottomana nell’ottobre 1571. Rodolfo II d’Asburgo a cui il Papa, appena eletto, aveva rivolto una specifica richiesta in tal senso, gli aveva risposto di essere ben lieto di continuare a ricevere sussidi pontifici per l’opera di contenimento dei turchi, ma che non aveva intenzione di avventurarsi in una guerra contro di loro e che — eccezion fatta per qualche scaramuccia atta a riconquistare piazze perdute, le piccole battaglie che tanto avevano elettrizzato Roma — il suo progetto era proseguire in una politica di «amicizia» e di «tregua» con la Sublime Porta.

Papa Clemente decise allora di non limitarsi più alle donazioni economiche, anche perché sospettava che esse restassero impigliate nella giungla della corruzione che infestava la corte asburgica. Si rendeva conto che il resto d’Europa — Filippo II di Spagna, pur ben intenzionato, la Francia, i ribelli olandesi, la regina d’Inghilterra — non si sarebbe mobilitato per contrattaccare e, deciso a scatenare comunque questa offensiva, pensò bene di mandare in loco un corpo di spedizione. Un corpo di spedizione di diecimila fanti e seicento cavalleggeri guidati dal già citato Giovan Francesco Aldobrandini, che aveva dato buona prova in precedenti operazioni di repressione del banditismo nelle campagne romane. Il reclutamento dei soldati fu assai complicato e alcune città, come Spoleto, fecero ostruzionismo. Ma alla fine l’azione di Clemente VIII fu coronata dal successo e — secondo i calcoli dell’ambasciatore veneziano Paruta — tra il 1592 e il 1595 l’esercito pontificio era riuscito ad arruolare ben 30 mila soldati. Un terzo dei quali — come si è detto — nel 1595 furono inviati in Ungheria. In che modo? Alla spicciolata, «sbandati», a piccolissimi gruppi, di fatto ognuno a spese proprie. Marciavano «allegramente», secondo quel che riferì il luogotenente generale Paolo Sforza. Le città e i paesi attraversati, in segno di solidarietà alla «santa impresa» erano tenuti ad offrire a questi «viandanti» ricovero e cibo a prezzi più che contenuti. Le armi sarebbero state acquistate a Brescia e a Milano, poi spedite a Trento e di lì in Tirolo. Il tutto per non destare allarme nelle lande attraversate.

Solo il viaggio di Giovan Francesco Aldobrandini fu «principesco». Ma quando giunse alla meta, ad Ala in Tirolo, si trovò di fronte un esercito di «straccioni», talché il generale pontificio dovette impegnarsi non poco a rimetterli in sesto con grande rapidità. Alla fine di agosto Aldobrandini raggiunse l’accampamento imperiale il cui esercito era, per così dire, impegnato in guerra con i turchi dai primi di luglio. Pochi giorni dopo gli uomini di Aldobrandini attaccarono Strigonia, che dal 1543 era in mano turca e dal 1594 resisteva all’assedio asburgico. In men che non si dica, le truppe pontificie la conquistarono. E quando, dodici giorni dopo, la notizia giunse a Roma, il Papa, per ringraziamento, si recò a piedi recitando il rosario a Santa Maria dell’Anima.

In seguito Aldobrandini avrebbe voluto attaccare Buda e per qualche tempo sembrò che anche gli alleati fossero d’accordo. Ma l’intesa durò poco: ripicche, stanchezza, diserzioni, gelosie e disordine suggerirono di levare le tende e tornare a casa. «Negli accampamenti», scrive Brunelli, «gli alleati stavano diventando più temibili dei nemici». Per reazione — ma anche per fame e disperazione — i soldati pontifici «svaligiavano le masserie in cui sostavano, abbattevano e macellavano gli animali degli allevamenti, non pagavano i viveri, angariavano persino i contadini che glieli fornivano». I paesi che avrebbero dovuto attraversare, li accoglievano — di conseguenza — con ostilità. Più di cento uomini di uno dei villaggi deputati ad ospitarli li affrontarono «con bastoni e archibugi alla mano, decisi a tutto pur di vederli allontanare». L’imperatore Rodolfo II («occupato», riferisce una cronaca dell’epoca, «dalli suoi soliti piaceri et passatempi») alla corte del quale Aldobrandini era andato a perorare la causa del proseguimento dell’offensiva, fece attendere a lungo il generale e fu disposto a riceverlo solo nell’aprile del 1596.

Nel frattempo i musulmani di Maometto III erano tornati all’attacco e in ottobre di quello stesso 1596 inflissero agli imperiali pesanti sconfitte. Rodolfo II se ne dispiacque al punto da proibire per quell’anno qualsiasi festeggiamento di Natale. Il Papa, anche per spronare Rodolfo, ordinò ad Aldobrandini di tornare sul campo di battaglia e coprirsi ancora una volta di gloria. All’inizio di febbraio del 1597 il generale si mise in movimento. Giunto in Ungheria, ottenne subito qualche vittoria e propose di attaccare Buda (a suo avviso, solo «un grande successo contro la capitale dell’Ungheria ottomana avrebbe dato coraggio agli ungheresi e ai transilvani»). Il 4 novembre ci fu un confronto in campo aperto fra soldati pontifici e ottomani, «praticamente da soli a soli». E gli uomini di Clemente VIII ebbero la meglio. Il Papa ne gioì nuovamente ma quella fu l’ultima volta che ebbe occasione di compiacersi per ciò che accadeva in terra ungherese. Dopo quello scontro — anche per mancanza di risorse economiche — le truppe cattoliche furono fatte rientrare e passarono quasi quattro anni prima che, nel 1601, venissero rispedite sul luogo per la terza e ultima missione, sempre guidata da Aldobrandini. Il Papa adesso si era convinto che gli Asburgo non fossero più una famiglia compatta e che alla corte dell’imperatore ci fossero troppi protestanti che boicottavano le imprese militari sotto insegne cattoliche. Tra i soldati poi l’entusiasmo si era spento per il deludente esito delle campagne precedenti e si era stati costretti a ricorrere al reclutamento di banditi ai quali veniva promessa l’impunità (a patto che, una volta tornati in patria, non riprendessero a delinquere).

Vennero persino arruolati, nota Brunelli, «sudditi già condannati per aver contravvenuto agli ordini di non militare per altri sovrani». Una soldataglia che in molti casi aspettava solo la paga per poi disertare. Si diffuse poi la voce di trattative in extremis tra Rodolfo II e il sultano e a Roma iniziarono i borbottii contro imprese che «non portavano a niente», provocavano un ingente «spreco» di risorse al quale si accompagnavano anche delle «ruberie». Per di più si era in estate, un’estate torrida, e Aldobrandini, ormai sicuro di sé, si lasciava andare a qualche eccesso nel consumo di vino e frutta ghiacciata. Effetto degli eccessi fu una febbre improvvisa che lo avrebbe portato dritto alla morte. Nel mentre i soldati, senza più la sua guida, andavano incontro alla catastrofe militare. Fu come un segno divino: dopo quei giorni infausti il Papa non si sarebbe più cimentato in questo genere di impresa, avrebbe smesso di sognare la «Lepanto ungherese», sarebbe tornato a sovvenzionare (malvolentieri) Rodolfo II, e — a celebrazione della «santa impresa» — si sarebbe limitato a riportare a casa il cadavere del valoroso «nipote» per rendergli sontuosi onori funebri.

Il funerale barocco del «capitano generale di Santa Chiesa» fu celebrato il 30 dicembre del 1601. Erano presenti, oltre al Papa, quasi tutti i prelati della Curia. L’orazione, tenuta dal gesuita Francesco Sacchini, fu interamente dedicata all’esaltazione del casato a cui apparteneva il defunto (nonché il Pontefice). Il vicegerente della diocesi di Roma, l’arcivescovo Berlingerio Gessi, aveva l’ordine di annotare chi fosse mancato alla cerimonia. I gendarmi dovevano altresì prender nota dei commenti dei cittadini comuni. Qualcuno, sorpreso a sparlare del morto, fu arrestato su due piedi. Venne messo in prigione persino un frate che raccontava di aver sognato, la notte prima, proprio quel funerale e di aver constatato ben nitidamente «che tutte queste spese erano fatte al vento». Forse le spese per le pubbliche esequie furono eccessive, ma la «santa impresa» degli Aldobrandini fu tutt’altro che superflua. E diede alla Chiesa — per quel che riguarda la storia della resistenza alle invasioni musulmane — titoli che fino a quel momento le erano mancati.

Bibliografia

Alle vicende dei conflitti contro l’avanzata ottomana verso l’Occidente ha dedicato diversi studi Marco Pellegrini, autore dei volumi Le crociate dopo le crociate (il Mulino, 2013), Guerra santa contro i turchi (il Mulino, 2015), La crociata nel Rinascimento (Le Lettere, 2014). Sull’offensiva che portò i turchi alle porte dell’Europa occidentale nel 1683: John Stoye, L’assedio di Vienna (traduzione di Giovanni Arganese, il Mulino, 2009); Franco Cardini, Il turco a Vienna (Laterza, 2011). Per quanto riguarda invece il più famoso scontro navale dell’epoca: Alessandro Barbero, Lepanto. La battaglia dei tre imperi (Laterza, 2012); Angus Konstam, Lepanto 1571 (traduzione di Maurizio Brescia, Libreria Editrice Goriziana, 2013).

© Corriere della Sera RIPRODUZIONE RISERVATA