Gitta Sereny

In quelle tenebre

Adelphi, Milano, 1994

Tutti i campi di concentramento erano progettati

per la morte degli internati, tramite stenti e lavoro massacrante. Ma quattro

di essi, Chelmno,

Belzec, Sobibor

e Treblinka erano costruiti

per l'uccisione immediata.

Sono i campi di sterminio,

costruiti solo per gli ebrei. I deportati venivano fatti scendere dai treni

ed obbligati a spogliarsi. Alle donne venivano tagliati i capelli. Poi tutti,

divisi per sesso (i bambini con le donne) venivano condotti alle camere a gas.

Nel giro di 20 minuti non si udiva più un grido nelle camere. Dall'arrivo

del convoglio allo sterminio di tutti i suoi occupanti non erano passate più

di quattro ore. Il campo della morte era già ripulito e pronto per un

altro convoglio (spesso erano più di uno al giorno).

Auschwitz era un campo misto.

Con una selezione all'arrivo tre quarti dei nuovi arrivati erano subito uccisi

tramite gassazione. Solo un quarto era introdotto vivo nel campo.

Del comandante del più grande di questi campi

di sterminio si occupa il libro.

Gitta Sereny, giornalista,

riceve l'autorizzazione ad intervistare in carcere, per settanta ore,

Franz Stangl, austriaco, comandante delle SS di Treblinka.

Stangl accetta di raccontare la sua carriera.

Al momento dell'annessione dell'Austria, dovette sottostare a compromessi

ed omertà via via più grandi, per non perdere il posto di polizia

che aveva.

“Sono loro (i tedeschi) che mi hanno spinto... Avrei dovuto suicidarmi nel 1938.

Fu allora che cominciò tutto per me. Devo riconoscere la mia colpa.”

Questa, il secondo giorno delle nostre conversazioni, fin quasi alla fine di

esse, fu l'unica volta in cui Stangl riconobbe le sue colpe in modo diretto.

Nel suo animo, gli eventi successivi della sua vita - ai quali ci stavamo avvicinando

- erano inseparabili da quest'inizio. Quando pronunciò spontaneamente

questo riconoscimento di colpa per le sue relativamente innocue mancanze a questo

punto della sua vita, fu - a mio avviso - perché voleva e aveva bisogno

di dire “sono colpevole”, ma non riuscì a pronunciare queste parole quando

parlò dell'assassinio di quattrocentomila, settecentocinquantamila, novecentomila,

o un milione e duecentomila persone (queste cifre ufficiali o ufficiose variano

secondo la fonte). Così, preferì trovare un sostitutivo accettabile

per il quale potesse permettersi di ammettere colpevolezza. Solo un mostro,

nessun uomo che abbia effettivamente partecipato a questi eventi (anziché

averli “semplicemente” organizzati da lontano) può riconoscersene colpevole,

e, come aveva detto quel giovane funzionario della prigione di Düsseldorf,

“consentire a rimanere vivo”.

Dal resoconto del comandante di Treblinka emerge la storia di

un misero burocrate, tutt'altro

che costretto con la violenza a compiere il suo lavoro, ma piuttosto condotto

dalle sue paure e dai suoi cedimenti progressivi.

Dal dichiararsi nazista per ragioni di carriera, al rinnegamento firmato dell'obbedienza

alla Chiesa, alla partecipazione diretta al programma

eutanasia (lo sterminio delle persone handicappate

e malate di mente), fino al comando del campo di Treblinka.

Solo a tratti, nel corso del colloquio, emerge il malessere

in Stangl. Viaggiando in treno in Brasile, dove era fuggito con la moglie, aveva

visto dal finestrino una grande mandria di mucche.

Mi ricordò l'episodio che lui mi aveva raccontato, a proposito del bestiame

che aveva visto accanto a una stazione, in attesa di essere macellato, e aveva

pensato: “Questo mi ricorda la Polonia; anche là la gente aveva questa

aria fiduciosa - un momento prima di finire nelle scatole...” e domandai a sua

moglie se gli aveva parlato di quest'episodio. Lei mi disse che non gliene aveva

mai parlato. “Ma, sa, d'un tratto smise di mangiar carne; non riesco esattamente

a ricordare esattamente quando successe, ma fu poco dopo il nostro arrivo”.

Stangl racconta la vita quotidiana del campo fino al giorno in cui il campo

fu distrutto, il 2 agosto '43, da una rivolta del

SonderKommando ebraico del campo.

Alla moglie di Stangl, che continua a vivere in Brasile, la Sereny domanda:

“Vorrei che mi dicesse che cosa crede che sarebbe successo se a un certo

momento lei si fosse messa di fronte a sua marito imponendogli una scelta assoluta;

se gli avesse detto: “Senti, so che è tremendamente pericoloso, ma, o

tu ti tiri fuori da questa cosa terribile, o altrimenti io e le bambine ti lasceremo”.

Quello che vorrei sapere” dissi “è: se lei gli avesse posto quest'alternativa,

che cosa crede che lui avrebbe scelto?”.

Lei se ne andò nella sua stanza e si stese sul letto; sentii cigolare

le molle del letto, come lei vi si stese. La piccola casa era in silenzio. Fuori

faceva molto caldo, e il soggiorno dove ero seduta in attesa era pieno di sole;

rimasi ad aspettare per più di un'ora. Quando lei tornò era pallidissima;

aveva pianto, poi si era lavata la faccia, si era pettinata, e, mi parve, si

era messa un po' di cipria. Adesso si era ricomposta; aveva preso una decisione

- la stessa decisione che suo marito aveva preso sei mesi prima nella prigione

di Düsseldorf: aveva deciso di dire la verità.

“Ho riflettuto profondamente” disse. “So quello che lei vuole sapere. So che

cosa faccio, nel rispondere alla sua domanda. E le rispondo perché me

ne ritengo in dovere, ritengo di doverlo a lei, agli altri, e a me stessa, credo

che se avessi posto a Paul (N.B. Paul è il nome assunto in Brasile

da Franz Stangl) l'alternativa: o Treblinka o me, lui... sì...

in ultima analisi, lui avrebbe scelto me”.

Sentii intensamente che questa era la verità. Io credo che l'amore di

Stangl per sua moglie era più grande della sua paura. Se lei avesse

trovato il coraggio e la forza morale di indurlo a fare una scelta, è

vero, magari sarebbero periti tutti, ma, in un senso più fondamentale,

lei l'avrebbe salvato. Comunque, questa non fu l'ultima parola, tra Frau

Stangl e me, durante la mia permanenza in Brasile.

La mattina dopo dovetti uscire dal mio albergo alle sei, per recarmi in volo

all'interno, e tornai solo a tarda sera. Rientrando, il portiere mi consegnò

una lettera. “L'ha portata una signora,” disse “stamattina presto”.

Cara Dona Gitta, la prego

di correggere la mia risposta a una domanda che lei mi ha fatto, in quanto avevo

avuto troppo poco tempo per rifletterci su.

La domanda era se mio marito avrebbe trovato il coraggio di lasciare Treblinka,

se io gli avessi posto l'alternativa “O me o Treblinka”. Alla sua domanda io

ho risposto - dubbiosamente - che avrebbe scelto me.

Ma non è così, poiché, per quanto lo conosco - e lo conosco

bene - lui non avrebbe mai distrutto se stesso e la famiglia. E di questo arrivai

a rendermi conto in quel critico mese di luglio 1943.

Pertanto, in tutta sincerità, poso dire che fin dal principio della mia

vita a oggi, ho sempre vissuto onorevolmente.

Ancora una volta, le auguro, cara Dona Gitta, ogni bene.

Thea Stangl

Telefonai a Frau Stangl quella notte stessa.

“Quando l'ha scritta, questa lettera?” le domandai.

“3Mi fa pensare che lei l'abbia scritta nel cuore della notte. Questo non è

veramente ciò che lei voleva dire, vero?”.

Lei si mise a piangere. “Ho riflettuto, ho riflettuto tanto...” disse. “Non

sapevo che cosa fare. E così, alla fine, alle tre del mattino, ho scritto

quella lettera, e l'ho portata al suo albergo col primo autobus”.

“Che cosa vorrebbe che io facessi?” le domandai.

“Non so. Proprio non lo so”.

Dissi a Frau Stangl che avrei messo nel mio libro ciò che lei

mi aveva detto il giorno prima - poiché pensavo che quella era la verità.

Ma che avrei anche aggiunto la lettera, che dimostrava semplicemente ciò

che tutti sappiamo, e cioè che la verità può essere una

cosa terribile, a volte troppo terribile per poterci convivere.

Nella penultima ora di colloquio fra la giornalista ed il suo

intervistato, ancora una volta la Sereny chiede a Stangl se

si sente colpevole della morte degli ebrei del suo campo.

La sua risposta immediata fu automatica, e automaticamente incrollabile. “Per

quello che ho fatto, la mia coscienza è pulita” disse, le stesse parole,

rigidamente pronunciate, che aveva ripetuto innumerevoli volte al suo processo,

e nelle scorse settimane, ogni volta che eravamo tornati su questo argomento.

Ma questa volta io non dissi nulla. Lui fece una pausa e aspettò, ma

la stanza rimase silenziosa. “Io non ho mai fatto del male a nessuno, intenzionalmente”

disse, in un tono diverso, meno incisivo, e di nuovo aspettò - molto

a lungo. Per la prima volta, in tutti questi giorni, io non gli davo nessun

aiuto. Non c'era più tempo. Lui si afferrò al tavolo con entrambe

le mani, come per tenersi a esso.

“Ma ero lì” disse poi, in un tono di rassegnazione, curiosamente secco

e stanco.

C'era voluta quasi mezz'ora per pronunciare quelle poche frasi. “E perciò,

sì...” disse alla fine, molto pacatamente “in realtà, condivido

la colpa... perché la mia colpa... la mia colpa... solo adesso, in queste

conversazioni... ora che ho parlato... ora che per la prima volta ho detto tutto...”

si fermò.

Aveva pronunciato le parole “la mia colpa”: ma più delle parole, fu l'improvviso

afflosciarsi del suo corpo, il volto cadente, a denunciare l'importanza di quell'ammissione.

Dopo più di un minuto, riprese, come controvoglia, con voce atona. “La

mia colpa” disse “è di essere ancora qui. Questa è la mia colpa”.

“Ancora qui?”.

“Avrei dovuto morire. Questa è la mia colpa”.

“Intende dire che avrebbe dovuto morire, o che avrebbe dovuto avere il coraggio

di morire?”.

“Può anche metterla così” disse in tono vago; sembrava stanco,

ora.

“Bè, lo dice adesso. Ma allora?”.

“Questo è vero” disse lentamente, forse fraintendendo volontariamente

la mia domanda. “Ho avuto altri vent'anni - venti buoni anni. Ma, mi creda,

adesso preferirei essere morto allora, anziché questo...” guardò

attorno, nella piccola stanza della prigione.

“Non ho più speranza” disse poi, in tono di constatazione; e poi, sempre

in tono pacato: “e comunque... basta così. Porterò a termine queste

conversazioni con lei, e poi... che sia finita. Che sia finita”.

Era finita. Mi alzai. Di solito, veniva una guardia per riaccompagnarlo alla

cella; questa volta, poiché ci eravamo trattenuti assai più del

solito, le istruzioni erano ch'egli scendesse con me fino all'entrata della

prigione, di dove una guardia l'avrebbe riaccompagnato alla sua cella. Quando

ci alzammo, diventò d'un tratto molto allegro, sembrava che ogni stanchezza

gli fosse passata; mi aiutò a raccogliere le mie carte, e insisté

per portare la tazza da caffè.

Quando arrivammo di sotto, restammo per un momento vicino alla porta, che mi

fu aperta perché potessi uscire; lui sporse la testa fuori. “Che aria

buona,” disse “me la faccia odorare un momento. Vorrei accompagnare la signora

alla porta” disse alla guardia, che sorrise e premette il bottone che chiudeva

elettronicamente la porta. Quando, all'esterno, lo salutai con un cenno, sorrise,

e rispose al mio cenno. Erano da poco passate le cinque.

Stangl morì diciannove ore dopo, appena passato mezzogiorno del

giorno dopo, lunedì, per un attacco di cuore. Non aveva visto nessuno,

da quando l'avevo lasciato, tranne la guardia che gli aveva portato il carrello

con la colazione...

Tutti quanti, me compresa, pensammo che avesse potuto suicidarsi, e pertanto

l'autopsia cui fu sottoposto per legge il suo cadavere fu particolarmente accurata.

Non si era suicidato. Era malato di cuore, e sarebbe morto presto comunque.

Ma io credo sia morto allora perché alla fine, sia pure per un momento,

s'era messo di fronte a se stesso e aveva detto la verità; era stato

uno sforzo ciclopico, per raggiungere quel momento fuggevole in cui era divenuto

l'uomo che avrebbe dovuto essere.

Salvaged from the Warsaw

ghetto

The archives of E. Ringelblum

Museum of the Jewish historical Institute in

Poland, Warsaw, 1993

ed

Emmanuel Ringelblum

Sepolti a Varsavia

Il Saggiatore, Milano, 1965

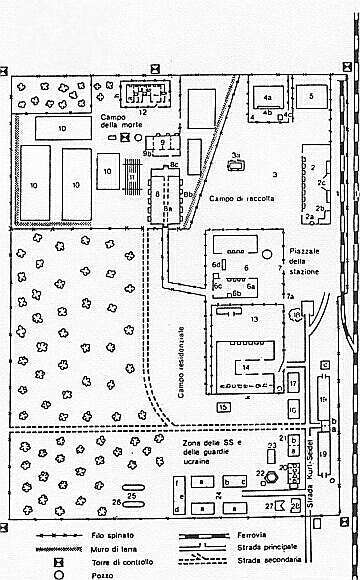

Fra le carte dell'archivio di

Ringelblum anche due piantine del campo di sterminio

di Treblinka, fatte arrivare dagli ebrei del Sonderkommando

di quel campo.

Quasi tutti i circa 500.000 ebrei del ghetto di Varsavia furono condotti a Treblinka,

che dista circa 100 km. dalla capitale polacca, e lì gassati. Il campo

fu poi smantellato dai tedeschi, per nascondere le tracce dello sterminio, dopo

la rivolta ebraica del campo.

Il terreno circostante è color sabbia. Ma la superficie è, ancora

adesso, color cenere. Sono i resti dell'immenso numero di persone cremate nei

forni.

Michel

Mazor

La città scomparsa

Marsilio Editori, Venezia, 1992

In questo volume, scritto fra il 1952 ed il 1954, l'autore

descrive tutto ciò che ricorda della vita del ghetto di Varsavia, la città

scomparsa, rasa al suolo dai nazisti, dopo l'uccisione di tutti i suoi abitanti.

Il 4 settembre Michel Mazor

viene portato all'Umschlagplatz

e obbligato a salire su di un carro merci. E' uno dei pochissimi che è

sopravvissuto, dopo esser stato avviato al campo di sterminio di

Treblinka. Così racconta la sua fuga:

Dal momento in cui venivamo caricati sui vagoni, su di noi il cerchio

era chiuso. Nemmeno i tedeschi potevano far scendere qualcuno dal convoglio. Non

c'erano precedenti. Si spinsero in ogni vagone 60 persone. Sapevamo che, in certe

giornate, se ne ammucchiavano più di 100. Ma il giorno della nostra deportazione

il posto non mancava. In seguito, i vagoni vennero chiusi dall'esterno. Il calore

ci faceva soffocare, l'aria e la luce entravano a mala pena da piccole fessure

alle pareti. Malgrado la quantità di gente, riuscimmo comunque a sederci,

in qualche modo, sul pavimento. Il treno non partiva mai, scendeva la notte e

nel vagone cominciava a far buio. Spesso le porte si aprivano, e delle guardie

ucraine si precipitavano dentro urlando: ”Fuori i soldi”, cominciando a perquisirci

e a derubarci. Questo accadde 3 volte. La gente consegnava, senza resistenza,

denaro e bagagli. In seguito la sete cominciò a torturarci. Le donne imploravano

i guardiani: ”Acqua. Dateci un pò d'acqua!”, ma loro non ascoltavano...

Quando fummo rinchiusi nei vagoni, si operò in noi una trasformazione completa.

Provai una calma epica, le mie idee erano chiare, l'unica realtà era l'inevitabile

che ci aspettava. Mi percepivo come un corpo estraneo che non s'apparteneva più.

I miei amici, sentite le mie riflessioni, dissero di provare qualcosa di simile...

Non saprei dire in quale momento ci venne l'idea di tentare l'evasione attraverso

una stretta fenditura nella parete del vagone. Avevamo notato che il fil di ferro

che la chiudeva era staccato in più parti. Con l'aiuto di un temperino,

riuscimmo a staccarlo completamente. Gutkowski saltò per primo.

Prima di saltare, aveva avuto il tempo di dirci che, da poco tempo, aveva finito

di scrivere un libro sulla vita del ghetto. Di solito teneva il manoscritto con

sé, ma qualche giorno prima lo aveva dato in lettura a Giterman,

così sperava che il suo manoscritto non andasse perduto. I nostri compagni

di viaggio cominciarono a protestare contro il nostro progetto; credevano che

all'arrivo li avrebbero ritenuti responsabili degli assenti.

Rispondemmo che ciascuno aveva il diritto di agire come credeva meglio e che li

consigliavamo di seguire il nostro esempio...

Venne il mio turno. Non esitai un attimo, sebbene non avessi nessuna fiducia nella

nostra impresa. La notte era molto chiara e si vedeva molto bene, come di giorno.

Scorgendomi dalla sua guardiola, la sentinella mi avrebbe potuto uccidere con

una fucilata; ma io preferivo essere fucilato invece che gassato.

[Indice]

|